Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。

エジプト神話は、古代エジプト人によって信仰されていた神々のエピソードの体系です。

エジプト人は、文字通りエジプトに住んでいる人です。

彼らはアフリカ大陸の北東部に、6000年以上の長期に渡って住み着いており、現在も同じ場所で生活しています。

ただし、その文化は何度か大きく変化しています。

エジプト神話について語る前に、まずはこの神話を作ったエジプト人について解説していきましょう。

Contents

エジプト人とは?

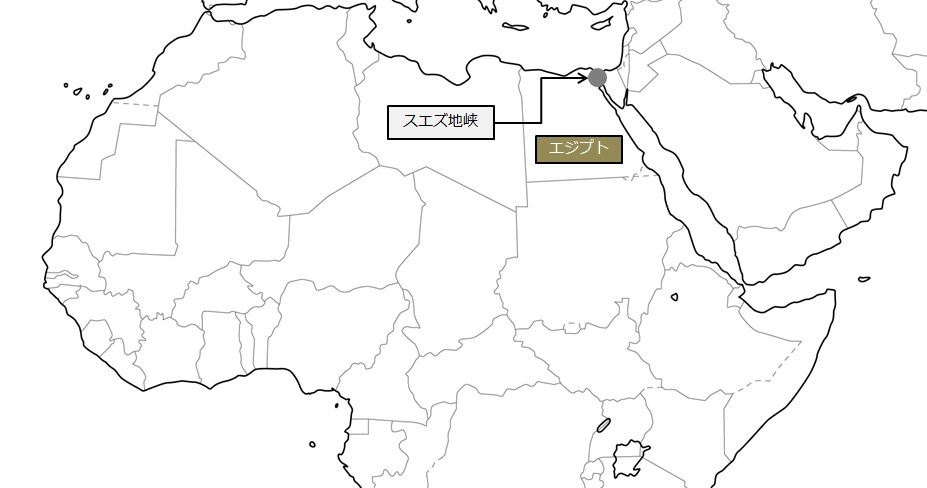

エジプトはアフリカの東北端にあり、スエズ地峡を介してユーラシア大陸に接続しています。

エジプト人は広い意味でいう「アフリカ人」です。

しかし、わたしたちがアフリカ人と聞いて想像する人々とは、ちょっとイメージが違っています。

まず、人種的には彼らは「黒人」ではありません。

かといって「白人」でも「アジア人(モンゴロイド)」でもないのです。

人類はアフリカ大陸で生まれたと言われます。その具体的な発祥の地については、いくつかの説が分かれています。

そのうちの一つに、「エチオピア説」というのがあります。

エチオピアは、エジプトを南北に貫いているナイル川の上流地域です。

最初の人類はまずここからエジプトの地に至り、そこから他のアフリカ地域・ヨーロッパ・アジアへと分かれていった、と主張する人がいます。

また、元は他のアフリカの諸地域に住んでいる人たちと同じだったのが、アジアやヨーロッパ地域から移住して来た人たちと混血し、人種的にはそのいずれの特徴も備えるようになったのだ、という説もあります。

このように、人種的にはエジプト人とは何者か、ということについては、これといった明確な答えはありません。

では、文化的にはどうなのか、というとこれも一様ではないのです。

まず、同じエジプト人でも、古代エジプト人と現代のエジプト人では使っている言葉が違っています。

古代エジプトの言葉は完全に滅びてしまったわけではありません。

言葉そのものは、現代でも「コプト語」と呼ばれ、エジプトの一部で使われています。

しかし、現在のエジプト人が話しているのはアラビア語です。

文字記録にはアラビア文字を使っています。

エジプトにイスラームが普及した結果、このように変わりました。

それ以前には、王家がギリシア人(有名なクレオパトラ七世が属するプトレマイオス朝)であった時期や、ローマの属州だった時期があり、それぞれの文化の影響を強く受けています。

宗教的には、古代においてはここでの主題となる「エジプト神話」に登場する神々の信仰がメインだったのですが、イスラーム化により一変しています。

つまり、エジプト人というのは「エジプトと呼ばれる地域に住んでいる」というだけで、人種的にも、言語的にも、宗教的にも「これだ」という絶対的な基準を持たない人々だ、ということになります。

要するにあやふやだ、ということなのですが、このあやふやさが、彼らがかつて信じた宗教の大きな特徴になっています。

エジプト神話の特徴

先に、「エジプト神話の特徴はあやふやなことだ」と述べました。

日本の神話や北欧神話、フィンランド神話にはかなりしっかりした「神話をまとめた書物」があります。

インドやケルトなども、「そのすべてではないが神話のかなりの部分を収録した書物」というのがあります。

しかし、エジプト神話には、神話だけをまとめた書物というのがありません。

書物がない、ということは必ずしも文献がない、ということを意味しません。文献は大量にあるのです。

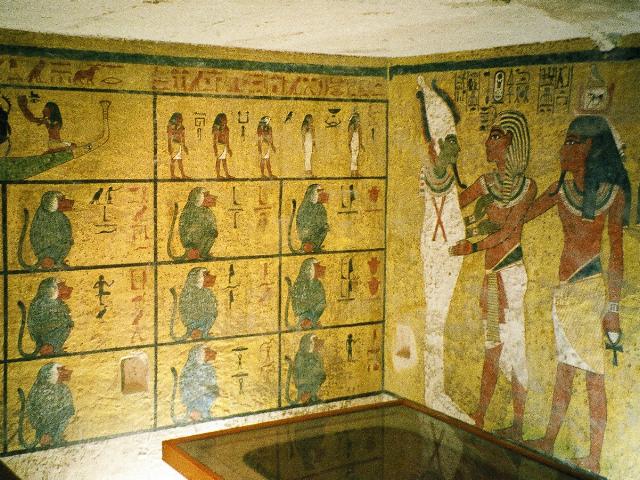

しかし、そのほとんどは王の墳墓に刻まれたものであり、「王が神にいかに守護され、讃えられたか」ということが中心になっています。

讃えられた王の事績については詳しく書いてあるのですが、讃えている神の方については「みんな知ってるでしょ」という感じでその性格や系譜などについて説明してはいないのです。

エジプト神話の中でもっともストーリー的にまとまっているのは、後で詳しく紹介する「オシリスとイシス」です。

しかしこれは、実はエジプト人が書物としてまとめたものではなく、ギリシア人のプルタルコスによって綴られたものです。

まとまったストーリーは少ないのですが、エジプト神話はキャラクター数だけは非常に膨大です。

なにしろ、歴史学上古代エジプトと呼ばれている期間は、それを除いた人類史全体よりも長いのです。

われわれから見た最後のファラオ(-2,000年)よりも、その最後のファラオから見た最初のファラオ(-3,500年)の方が「昔の人間」になります。

それぐらい長い時間に渡って崇拝されてきた神々なので、数が多いだけでなくその性格も時代によってどんどん変わっていきます。

このようなわけなので、ここでは主要な神について、一般的なその性格をまず解説し、その後で、比較的まとまっている神話について述べることにしましょう。

ヘリオポリスの神々

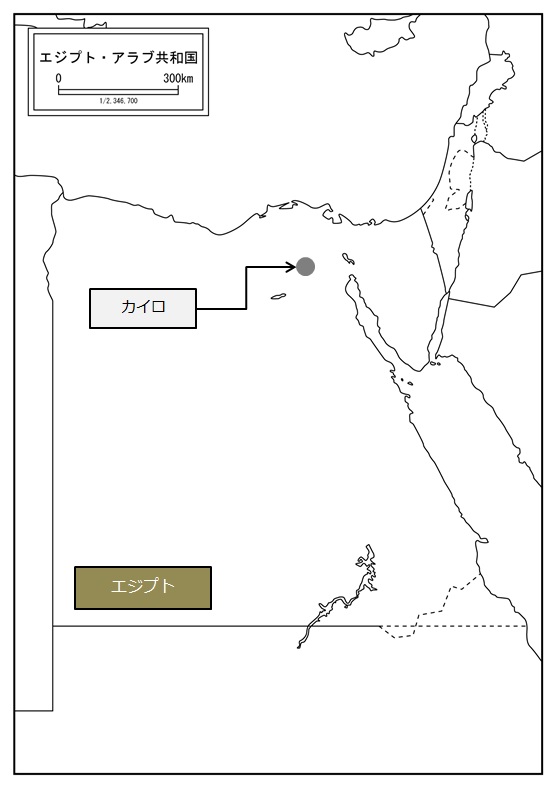

現在のカイロ近郊に、ヘリオポリスという都市がありました。

ヘリオポリスという名を聞いて、「なんか違和感があるな」と思われた方はいらっしゃいますか?

実はそれは正解です。

ヘリオポリスという名はエジプト人による呼称ではなく、ギリシア人によるものなのです。

「ヘリオ」はギリシア人の太陽神であるヘリオスにちなみます。「ポリス」は都市です。

このように、エジプト神話関係の名詞には、エジプト人独自の呼称ではなく、ギリシア人によって呼ばれたものが一般に認知されているケースが多々見られます。

このヘリオポリスは、規模の大きな神殿があり、多くの神が祀られていました。

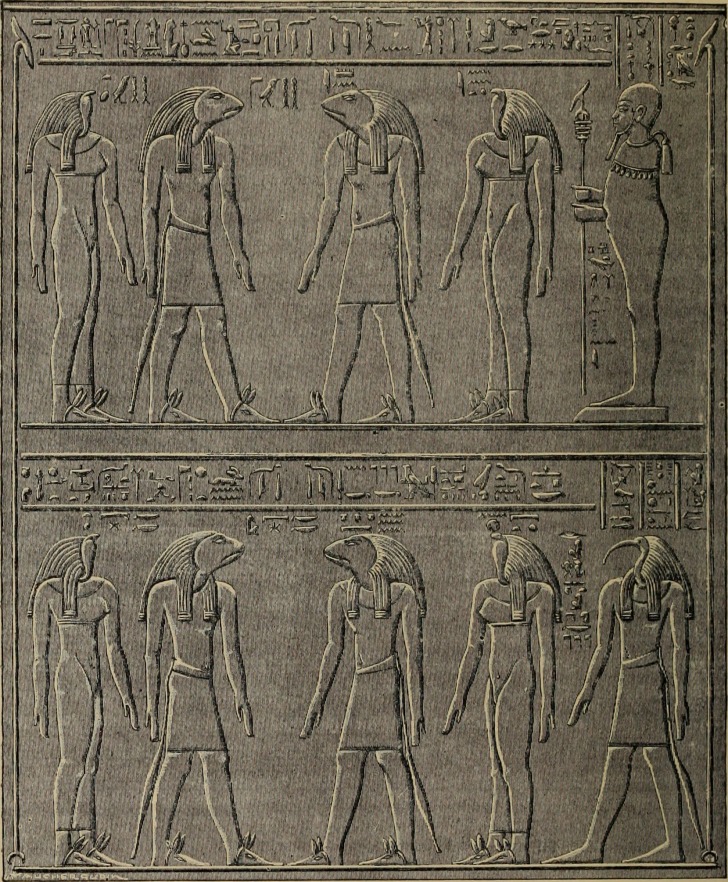

これらの中で中心的な役割を果たした神は九柱あり、まとめて「ヘリオポリスの九柱神」と呼ばれます。

その九柱は、アトゥム・シュー・テフヌト・ゲブ・ヌト・オシリス・イシス・セト・ネフティスです。

ヘリオポリスの神話によれば、この世の最初には「ヌン」と呼ばれる原始の海洋が広がっていました。

この海の中から、まずアトゥムが誕生します。

アトゥムは生まれた時、蛇の姿をしていました。

蛇は水に縁があり、原始的で、なおかつ旺盛な生命力を持つもの、と考えられていたようです。

最初の神が蛇身であった、というのは中国の創世神話と共通しています。

中国神話においては、女媧と伏羲という男女ペアの人面蛇身神が登場しています。

すべてが水から始まる、というのは、大河のほとりに生まれた文明の神話らしい、といえるでしょう。

さて中国の蛇身神の場合、男女ペアですから、そのまま素直に子を産んで育てることができました。

しかし、アトゥムは単独の男神として誕生しました。

そのままでは、子を産んで増えることができません。

そこでエジプト人は「アトゥムは自慰をして、男神シューと女神テフヌトを生み出したのだ」という話を作りました。

また、他のエジプト人は「アトゥムは両性具有である。彼の身体の大部分は男性だが、ごく一部だけ女性であった。その女性の部分というのは右手である」と主張しました。

これだと外から見ると単なる自慰に見える行為でも、その本質においては男女の交わりなのである、ということになります。

が、どうも後付け設定のにおいが濃厚です。

話を戻しましょう。

アトゥムが単独で生んだシューは大気の男神、テフヌトは湿気の女神でした。

アトゥムは原始の大洋の中に生まれた最初の「独立した自我」だったのでしょう。

その自我が発生することにより、それまで何だかわからないものであったヌンが「海」だと認識されます。

続いてこの自我(アトゥム)は自らの形を定義し、「原始の海」以外のものが生じたために、海からさらに大気と湿気とが立ち上るようになってきた……古代エジプト人は、このように世界の始まりをイメージしたのだと思われます。

シューとテフヌトはさらに、ゲブとヌトの兄妹を生み出します。

ゲブは大地の男神、ヌトは天空の女神です。

他の多くの地域においては、基本的に大地の神は女神、天空の神は男神となっているのですが、エジプトでは逆です。

ゲブとヌトは兄妹ではありますが、この神様たちの世界においてはまだ同世代の男女は各一名しかいません。

ですから必然的に夫婦になり、次世代の子を生んでいくことになります。

ゲブとヌトはどうやら生まれてからずっと抱き合ったままだったようです。

そこで父のシューが息子と娘の間に割って入り、天と地は離れ離れになった、とされます。

この分かたれた状況はどんな感じかというと、ヌトが足と手の先端だけをゲブの身体につけ、自分は逆ブリッジのような形で覆いかぶさっている、というものです。

天空の最も高い部分、つまりヌトの腹には星がまたたいていました。

シューに分かたれたゲブとヌトのイメージは、エジプト人に人気があったもののようで、多数の絵が残されています。

ものによってはヌトの背中を、「ラー(太陽神)の船」が漕ぎ渡っている状態で、ヌトはかなり辛い状態であったようです。

対するゲブはというと、リラックスした状態で横たわっているというものが多く、現代人の目から見れば「なんとなく男女差別的かな?」と思えるようなところもあります。

しかし、古代エジプト人に現代人の感性を要求するというのは、あまり正しい態度でも面白いことでもありませんね。

ゲブとヌトの間には、男二人・女二人の四人の子供が生まれました。

一番上がオシリス、二番目がイシス、三番目がネフティス、四番目がセトです。

ただし、神話によってはセトが二番目になることがあります。

セトが二番目、となる神話においては、この四柱の神はラーとヌトの子となっています。

権力欲の強いセトは、長子としての権利を我が物としようと考え、母ヌトの産道を通らず、脇腹から誕生したのですが、それでもオシリスに及ばす第二子となった、ということになっています。

オシリスがなぜ四兄弟の長子とされたかというと、それは彼が農耕と豊穣を司る神だったからです。

言い方を変えると、オシリスこそが「ナイルの恵み」の象徴だったということになります。

セトはそのオシリスに対立するもので、砂漠にある人類に対する脅威を神格化したものです。

人々からすれば、ナイルの恵みの方により親しみを感じつつも、砂漠の脅威も無視できるものではなかったため、神として祀った、ということになります。

女神であるイシス・ネフティスには後からさまざまな属性が追加されましたが、当初はそれぞれオシリス・セトの妻とされ、それ以上の性格を付与されていなかったのではないかと思われます。

太古における神々の性格は、先に挙げた女媧と伏羲のように、男女ペアで一つの意味をなす、ということが多かったのです。

つまり、「ナイルの恵み」を神として表現した場合の男性的側面がオシリスで女性的側面がイシス、「砂漠の力」を神として表現した場合の男性的側面がセトで女性的側面がネフティスだった、ということになります。

ヘルモポリスの神話

ヘルモポリスは、ナイル・デルタよりもちょっと上流寄りにあった都市です。

ナイル下流域を下エジプト、中流域を上エジプトというのですが、ヘリオポリスは下エジプトの中心都市、ヘルモポリスは上エジプトの中心都市となります。

ヘリオポリス同様、エジプト人たちがそう名付けたわけではなく、ギリシア人による命名で「ヘルメスの町」の意味です。

かつてこの町はヘリオポリスに並ぶエジプトの信仰の中心だったわけですが、そこで祀られていた神々はヘリオポリスの神々とは違っています。

ヘルモポリスで主に信仰された神は、知恵の神トトです。

トトはやがて、ヘリオポリスなどの他地域でも影響力を持つようになりました。

ヘルモポリスでは、「オグドアド」と呼ばれる一群の神々も信仰されていました。

こちらの方が、トト神よりも古い神々になります。

オグドアドは四組の男女ペアの神々です。

男神はカエル、または頭がカエルで身体は人間、女神は蛇、または頭が蛇で身体は人間とされています。

それぞれのペアは、ヌン(男神)とナウネト(女神)、フウ(男神)とハウヘト(女神)、クク(男神)とカウケト(女神)、ニアウ(男神)とニアウト(女神)になります。

すべて同じ単語の男性形と女性形なので、性格的には独立したものではなく、常にパートナーと一対となって語られる存在でした。

先に述べた伏羲と女媧よりもさらに密着していた、ということですね。

なお、ニアウとニアウトの代わりに、アメンとアマウネトを入れることがあります。

異伝が大量にあって説明しにくいのですが、この神たちはある時まとまって一つの睡蓮を生み出しました。

ここから太陽神ラーが生まれるのですが、その過程は伝承により様々です。

ある説によれば、睡蓮の上に鳥(この鳥の種類についても各種異説があります)が卵を産み付け、そこからラーが生まれたとなっています。

別の伝承では、睡蓮の花からラーが生まれたといいます。

さらに別の伝承では、睡蓮の花が開くとその中にはフンコロガシがいて、そのフンコロガシが美少年ネフェルトゥムに変わり、彼の涙から人間が生じた、となっています。

睡蓮と美少年とその涙、というのは美しいのですが、現代日本人にとっては、途中に登場するフンコロガシがすべてを台無しにしているように見えます。

ただ、フンコロガシは古代エジプトにおいては、太陽と関連する神聖な昆虫だとされていたのです。

フンコロガシはエジプトではスカラベと呼ばれます。

その習性は、フンコロガシの和名からわかるように、動物の糞を団子状に丸めて転がしていく、というものです。

古代エジプト人は、この丸まった動物の糞を、同じ球だからという理由で太陽と関連付けたのです。

ですから現代日本人にとっては、フンコロガシ登場と同時に「なんじゃそりゃ」になってしまうこのお話は、古代エジプト人にとっては終始美しく、荘厳な神話となる、ということです。

さてオグドアドたちですが、その業績の最大のものがラー(太陽)と関係する睡蓮を生み出したことで、その役割をほぼ終えたようです。

その後しばらくあちこちの町にでかけてちょっとした逸話を残していたようですが、ある時ヒヒの姿をした知恵の神ヘジュ・ウルによって西方に封印されてしまいました。

新しい神によって封印される太古の神々、というとなんとなくクトゥルフを連想してしまいますね。

さてこの突然出てきたヘジュ・ウルですが、もともとはこの神がヘルモポリスの主役でした。

しかし、後から出てきたトキの顔をした神トトと一体化し、そのエピソードのほとんどをトト神に奪われてしまったようです。

いずれにしろヘルモポリスは「知恵の神」を信仰する神聖都市であり、このためギリシア人は、彼らにとっての知恵の神であるヘルメスの名を取って呼んだということです。

太陽神たち

日本は山がちでちょっと移動すればさまざまな形に風景が変化します。

しかし、エジプトの場合ナイルの両岸の緑地からちょっと離れてしまえば砂漠となり、あまり変化はありません。

多神教の世界の場合、風景が単調だということは、それらを神格化した存在の種類が少なくなる、ということを意味します。

ただ、どんなに風景が単調であったとしても、朝になれば空に太陽が昇ってきます。

なので、エジプトの人たちはまず何よりも先にこの太陽を神格化したのです。

エジプト王国はあちこちに発生した部族国家がひとつにまとまってできたものです。

それぞれの部族国家は、最初それぞれ個別の神を信仰していました。

その中には太陽を最高神とする部族も複数あり、それらの部族が統合されるとともに、ある時は別の太陽神と同一視されたり、またある時は独立したものと認識されたりと、複雑な状況を呈していったのです。

それらの太陽神の中で、中心的存在となったのがラーです。

もともと「ラー」は古代エジプト語で「太陽」を意味します。

このため、どの時期においてもラーが太陽神である、という基本的な部分は変わりません。

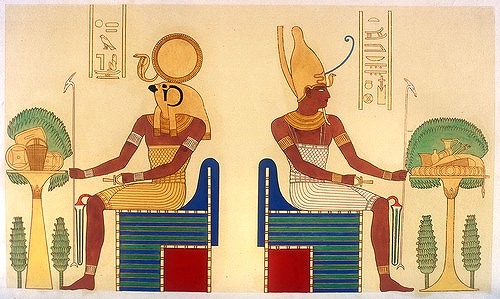

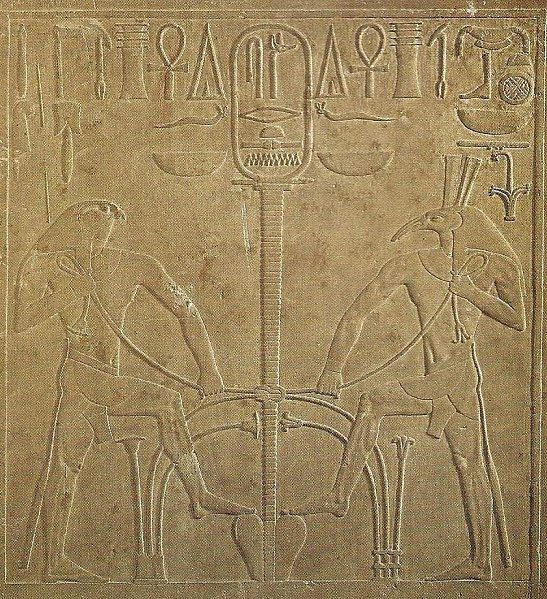

ラーは、隼の頭を持つ男性神として表現されます。

古代エジプト人は、崇拝する対象を何らかの動物と関連付け、その動物のパーツを身体の一部に持つ神像を作ってきました。

ラーと隼が関連付けられたのも、こうした流れに沿ったものです。

ところが、隼をシンボルとする他の太陽神も、多くの部族によって信仰されていたのです。

有名どころでは、ホルスもそうです。

ホルスはリビア方面からやってきた隼の姿をした天空神であったとされます。

その両目が太陽と月であった、というので、純粋な太陽の神格化であるラーとは微妙に違います。

上エジプトにはアメンまたはアモンと呼ばれる太陽神がいました。

ヘルモポリスの項で触れた、オグドアドの補欠メンバーになった一対の神の男神の方です。

アメンの場合、もともとはオシリスのような豊穣神であったものが、部族の主神と化して天空神・太陽神に成り上がったものと思われています。

これがエジプト中王国の時代に勢力を持つようになり、ラーと一体化してラー・アメンと呼ばれるようになります。

エジプトの有力神は、神単体で存在しているのではなく、一種の親衛隊というべき神官団を抱えています。

神々の血縁関係というのは、これらの神官団の勢力争いの結果作られていったものです。

勢力のバランスが変わると、また別の血縁関係が作られたり、他の神との合体が行われたりするのです。

これを三千年間繰り返していたのですから、同じ神が登場する神話でもさまざまなバリエーションが生まれてしまうのも、当然と言えるでしょう。

なお、アメンはその後キリスト教が普及したヨーロッパにおいて悪魔とされました。

ソロモン72柱の第七位である「アモン」がそれです。

つまり、永井豪『デビルマン』のネタ元になります。

さらに新王国となると、アテンまたはアトンと呼ばれる神がラーと同一視され、最高神の地位につきます。

アテンは夕日を神格化したものだと言われていますが、エジプト第十八王朝まではぱっとしないローカル神だったようです。

これを突如王家の主神としてしまったのが、アメンホテップ四世です。

世界史の教科書にも登場する有名なファラオですね。

エジプトのファラオの名前には、時折その王朝が最も重視している神の名前が入ります。

アメンホテップ四世の場合、「アメン」ですね。

その彼がアメンに代わりアテンを主神の座に据え、自分の名前もアクエンアテン(イクナートン)と改名してしまいました。

これはアメン神官団が勢力を強め横暴となったので、新しい神を担いで王の権力を神官団から独立させようとしたためだと言われています。

それまでエジプトには多種多様の神がおり、それぞれ信仰を集めていたのですが、アクエンアテン王はアテンを唯一の神とし、その信仰を強制します。

しかし、従来の神官団などからの反発が強く、アテン信仰はアメンホテップ四世の息子・トゥトアンクアテンの代に廃され、エジプトはまた多神教に戻ったと言われており、トゥトアンクアテンもトゥトアンクアメン(ツタンカーメン)と改名しています。

その後アテンの信仰は廃れ、忘れ去られてしまったようです。

なお、心理学者のジークムント・フロイトは、エジプトで消えた一神教が、その後パレスティナの地に伝わり、アブラハムの宗教となったと主張していました。

トゥトアンクアメンの治世が、旧約聖書に書かれている出エジプト(モーセがエジプトを脱出してパレスティナに戻った事件)の時期と一致する、というのがその根拠だそうです。

ただ、一般的には出エジプト記に登場するパロ(ファラオ)は、第十九王朝のラムセス2世だという説が有力で、トゥトアンクアテンの時代とはちょっとずれています。

話がちょっと脱線気味になりましたが、要するにエジプトの太陽神は時代によってその支持者たちの勢力地図が変わってしまい、他の神と合体したりその代わりとなったりまた権威を奪われたりと、現代の政党のように離合集散・権力移動を繰り返していた、ということは理解していただけたと思います。

太陽神の本命であったラーにしても、アトゥムを代表とする他の神々の神話に割り込んでいくことが珍しくありませんでした。

このため、先に挙げたヘリオポリスの九柱のうち、最後の世代のオシリス・イシス・ネフティス・セトを「ラーの孫」だとする神話も残されています。

こちらだと、抱き合っていたゲブとヌトの夫婦神を引き離そうとしたのは、ラーだとされています。

「兄妹でそういうことをするなどけしからん!」というのがその理由だとされますが、男女のペアがゲブ・ヌト以外にはシューとテフヌトしか存在しないのですから、この太陽神無茶な難癖をつけているとしか言えません。

まあ、アトゥム・ラーは「右手が嫁」なので、リア充カップルにジェラシーを感じる気持もわからなくはないですが…。

それはともかく、ラーが夫婦(兄妹)を引き剥がした時、ヌトは妊娠していました。

しかしラーは無残にも「一年三百六十日、どの日に子を産んでもいけない」と言い渡してしまいました。

一年が三百六十日となっているのは、三十日×十二ヶ月となっているためです。

端的に言うと、古代エジプトでは当初一ヶ月が三十日固定の太陰暦を採用していた、ということになります。

太陰暦は、月の満ち欠けの日数(三十日。正確には29.530589日)を一ヶ月として固定する暦。

太陽暦は地球の公転周期(三百六十五日。正確には365.2422日)を一年として固定する暦です。

ゲブとヌトは困り果ててしまいましたが、そこに知恵の神トトが助け舟を出します。

トトは年を司る月の神(先に述べたように、太陰暦でしたから)のもとに行き、「セネト」をしようともちかけます。

セネトというのは、三×十列のマス目のある盤を使ったすごろくのようなゲームです。

現在までに見つかっている最古のボードゲームだと言われます。

複数の駒を用いるので「エジプト将棋」と呼ばれることもあります。

トトはこのセネトで月の神に五連勝し、「五日分の時を自由にする権利」を得ます。

それを使って従来の三百六十日に五日を付け足し、それらの日にヌトが出産できるように計らったのです。

ヌトはこの五日の間に、オシリス・ホルス・セト・イシス・ネフティスを産んだといいます。

ヘリオポリスの話の方とは違い、オシリスたちは五人兄弟とされ、「ホルス」が追加されています。

あちらの神話では、ホルスはオシリスとイシスの息子です。

実はこのホルスは、オシリスとイシスの子とは同名の異人(異神)だったのではないかと言われています。

しかし名前が同じだったせいで後には一体化し、オシリスとイシスの息子の方に吸収されたのだといいます。

それはともかく、こちらのお話では太陰暦から擬似的な太陽暦(一年三百六十五日)への移行という、当時としては政治的な事件が神話として語られている、という点におもしろみが感じられます。

ラーと獅子頭の女神

エジプト神話の主神である太陽神ラーには、なぜか「老いて耄碌(もうろく)した」エピソードがまとわりついています。

全盛期にはラーを崇め奉っていた人間たちも、ラーが耄碌して徘徊老人と化すと、信仰心を薄れさせていきます。

ラーはそれが面白くありません。

怒ったラーは自分の右目をえぐり出し、女神セクメトを生み出します。

セクメトは女神とはいえ、その頭部はライオンです。

インド神話におけるカーリーのような獰猛な殺戮者でした。

自分を生み出したラーに「人間を懲らしめろ」と言われたセクメトは喜び勇んで人界に行き、手当たり次第に殺しまくります。

人類は滅亡一歩手前まで追い詰められました。

他の神々は、「いくらなんでもこれはやり過ぎだ」とラーに意見をするようになります。

「人間を滅ぼしてしまうともうあなたは供物を受けられないぞ」と、妙に現実的な意見を言う神もいたようです。

冥界を治めるオシリスからもクレームが来ました。

「殺し過ぎで冥界がいっぱいだ!何とかしてくれ!」と。

そこでラーも考えを改め、セクメトに「もう殺すな」と命令をしたのですが、血に酔ったセクメトは聞きません。

困ったラーに、ヘジュ・ウルが知恵を貸します。

ラーはヘジュ・ウルの進言に従い、生き残った人間の娘たちをかき集め、セクメトが寝ている間に大量のビールを作らせます。

その数なんと七千樽。

このビールの色は、今われわれが飲んでいるビールよりもかなり赤かったようです。

さて目覚めたセクメト、また元気に人間を殺しまくろうと伸びをすると、あたり一面に香ばしい匂いが漂っているのに気づきます。

よく見ると大量の樽があり、その中に大好きな「血」がたっぷり詰まっているではありませんか。

セクメトは狂喜して片っ端からその「血」を啜り始めます。

そして七千樽を飲み干してしまうのですが、流石にアルコールが回って再び倒れて眠ってしまいます。

そして酔ったついでに「人間を殺せ」という使命も忘れてしまったようでした。

ラーから生み出されたセクメトは、太陽の強烈な光線の神格化だと言われています。

そこから発展し、人間に害を及ぼす伝染病を司るものとされ、さらに発展してその伝染病を治療する医術の神ともされました。

ライオンの顔を持つというイメージも、容赦なく人を殺す伝染病の神としての性格が形成される過程で付与されたものでしょう。

伝染病を流行させる殺戮神が、同時に医療神であるという例は他の地域でも見られます。

ギリシアのアポロンとアルテミスの兄妹もそうです。

この場合、「伝染病の支配者」としての側面は、「必中の弓」を持つ狩人の守護神アルテミスの方により強く現れています。

なお、セクメトは猫の頭を持つ女神バステトと同一視されることが多いのですが、ギリシアの歴史家ヘロドトスはその著作の中でバステトをアルテミスと呼んでいます。

さて、酔っ払って使命を忘れたセクメトはどうなったでしょうか。

過去をすっかり忘れて普通のお姉さんになったようで、ごく当たり前のように嫁に行きました。

相手はプタハという鍛冶の神です。

彼女はプタハとの間の一人の男の子を授かります。その名前はネフェルトゥムです。

ネフェルトゥムというのは、ヘルモポリス神話の一伝に出てくる、睡蓮から生まれたフンコロガシが変身し、人間を作ったという美少年です。

つまりラーの化身の一つなのですが、セクメトを母とすると時系列的にかなりの矛盾が生じます。

しかし、これまで話してきたところである程度おわかりなように、エジプト神話を読む場合、時系列上の矛盾なぞいちいち気にしていられないような部分があります。

なお、セクメトを鎮める方法をアドバイスしたのは元はヘジュ・ウルでしたが、後にはトト神がその役どころを乗っ取ってしまっています。

ラーと女神イシス

ラーは年老いて、日課である太陽の船を航行させる最中、口をぽかんと開けており、そこからよだれを垂らすようになっていました(またかよ)。

魔法少女であったイシスは、このよだれと自分の魔法の力を使って、ラーの権力を奪ってやろうと考えました。

エジプトで信じられていた魔法で最強のものは、いわゆる言霊魔法です。

万物には皆「真の名前」があり、その名前を知ると、そのすべてを支配することができる、というものでした。

イシスはラーの真の名前を聞き出し、その力をわがものにしようとしたのです。

イシスは太陽の船から降ってきたラーのよだれと土とを混ぜて蛇の形にし、魔法の力で命を吹き込みます。

そしてこの蛇を太陽の船へと送り込み、ラーを噛ませます。

ラーは蛇の毒が回って、苦しみ始めます。

毒蛇はもともとラーのよだれから作られているので、その毒の力も元はといえばラーの魔術の力ということになります。

そのため、他人に癒やすことはできません。

自分で治せばよさそうなものですが、どうやらラーはその魔法を忘れてしまっているようです。

このあたりやっぱりボケが回ってきたせいなのでしょうか。

困ったラーは、自分の血を引くものの中で一番魔法力の高いイシス(ヘリオポリス神話によればラーと一体化したアトゥムのひ孫)を呼び寄せ、なんとかしろと言います。

イシスはここぞとばかりに言います。

「元はといえばひいお祖父様の魔法がもたらした災厄ですから、解呪するためにはひいお祖父様の真の名前が必要になります」と。

整合性とか脈絡とかそれおいしいの? というノリのエジプト神話ですが、ここで突然論理的になってきます。

でもこれについても「どうして?」とツッコんではいけないのでしょう。

ラーは最初渋ります。

いかに老いぼれてよだれを垂らすようになったとはいえ、自分の真の名を明かすことの意味というのは忘れていなかったとみえます。

しかし、渋っている間に蛇の毒はどんどん回り、その痛みに耐えられなくなったラーは、ついにイシスに自分の真の名を明かしてしまうのです。

ラーの真の名を受け継ぎ、その魔力をわがものとしたイシスは、瞬時に毒蛇の呪いを解きました。

魔法少女が魔法女神に覚醒した、という感じでしょうか。

強大な魔法の力を得たイシスは、その源であるラーの真名を、息子ホルスにも伝えます。

かくしてホルスは、地上においてラーと同等の力を行使できるようになった、というのです。

この神話は、雑多な神があちこちに乱立し、「我こそは最高神・創造神なり」と争っていた状況が次第に統一され、神々が血縁関係で結ばれてパンテオンが形成される過程で生まれたものでしょう。

オシリスとイシス

エジプト神話で最も有名なエピソードは、主に「ベッティ・パピルス」という文書に記されています。

しかし、一般的にはギリシア人プルタルコスによってまとめられた方が有名です。

プルタルコスというのは、「プルターク英雄伝」で有名なあの方です。

ギリシア人は歴史上のものごとを「お話」風にまとめるのが得意でしたから、プルタルコスのお話の方が世に広まったのも仕方がないのかも知れません。

さて、このお話の中心になるのは、ヘリオポリスの九柱神の最後の世代である、オシリス・セト・イシス・ネフティスの四人です。

何度も繰り返したように、長い間エジプトの主神といえばラーでしたが、数多くの耄碌(もうろく)エピソードが物語る通り老いてボケてしまい、神々の王の座を譲ることになりました。

後継者として指定されたのがオシリスです。

オシリスは知恵があり、情け深く美しい容姿を持つという非の打ち所のない人物でした。

そのため、この王座移譲は妥当なものであり、他の神々も特に異論は挟みませんでした。

たった一人、オシリスの弟であるセトを除いて。

セトはというと、非常に自信に溢れた神であり、「ラーの後継者は自分こそがふさわしい」と考えていたのです。

ついでに、「弟より優れた兄なぞ存在しねぇ!」ぐらいのことは考えていたものと想像されます。

さてこのセト、逆ジャギ様発言をかますほどに雄々しく猛々しい神なのですが、男性としての機能に問題があったようです。

レタスが大好きなベジタリアンで、そればっかり食べていたようですから、現代人から見れば「そりゃ当然だよ」となるかも知れません。

ただし、セトは性欲の守護者であるともみなされていました。

また、エジプトのレタスは茎を折ると中から白い液体が染み出すようなものだったのです。

古代エジプト人はそれを男性の精液と関連あるものとみなし、レタスは精力を高める食物である、と考えていました。

いずれにしろセトと男性的欲望・性的能力の間には特別な関係があった、ということですね。

神話においては、時にある神の最大の能力がひっくり返り、「その能力がなかった」とされてしまうことがよくあります。

このお話でセトが男性的な機能を失っていた、ということは、要するにこういった流れで出てきたものだとご理解ください。

話を戻しましょう。

オシリスに激しく嫉妬したセトは、オシリスを暗殺しようとします。

そして彼は腹に黒い陰謀を隠し、兄夫婦を呼び寄せて自宅で宴会を開いたのです。

何も知らないオシリスは、歓待を受けて気持ちよく酔ってしまいました。

セトは「チャーンス」と思って目を輝かせます。

が、もう一人「チャーンス」と思ったものがいたのです。

それはセトの妻・ネフティスでした。

オシリスが四兄弟の長兄であった、というのは各種文献で一致しているのですが、セトの位置については記録によってまちまちです。

大きく分けると、オシリスのすぐ下でイシス・ネフティスは妹であった説、イシス・ネフティスは姉で末っ子だった説の二通りです。

ここではセト末っ子説を採用しましょう。

イシスとネフティスの姉妹は、心も身体もそっくりでした。

二人揃って「お兄ちゃん大好きっ娘」だったのです。

やがてイシスはお姉ちゃんだから、という理由でオシリスの妻になり、ネフティスは他に同世代の男神がいないからという理由でセトの妻とされました。

ネフティスはこれが面白くありません。「だってわたしまだお兄ちゃんが好き!」なのですから。

ついでに後からあてがわれた亭主セトは不能ですから、フラストレーションはさらに募っていきます。

そこにオシリスお兄ちゃんが自分の家にやってきて、酔いつぶれてしまっています。

「とりあえず寝所に運ぼう」という流れになり、ネフティスは「これぞ千載一遇の好機」と考えます。

彼女はオシリスを寝所に案内するついでに、オシリスと同衾(どうきん)してしまったのです。

同衾というのは、一緒に寄り添って寝るだけのことではありません。

やることを最後まできっちりやった、ということです。

オシリスの方はというと、酔っているしネフティスは自分の妻イシスとそっくりであったこともあり、いつもの調子で最後までいたしてしまったようです。

後になってから「え?」と突っ込まずにはいられない矛盾が露呈するのですが、ここはそれには触れないでおきます。

突っ込みというと、この時イシスが何をしていたのかは不明です。

ひょっとすると身体も心もそっくりな妹のために、亭主兼大好きなお兄ちゃんを「一晩限りよ」ということで譲ってあげたのでしょうか。

この一夜の過ちは、二つの結果をもたらしました。

まずネフティスですが、一度の交わりで懐妊してしまい、子を産んだのです。

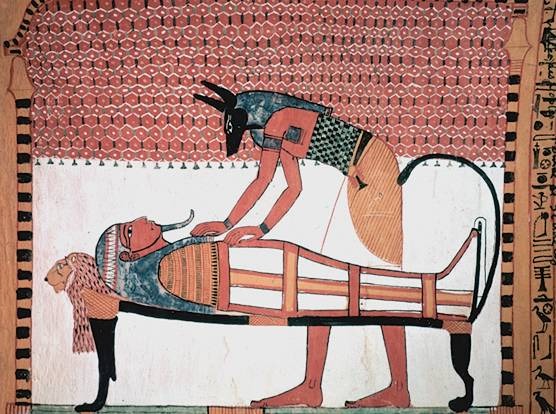

これが山犬の頭を持った神アヌビスです。

アヌビスは名目上セトの息子ですが、その実はオシリスの子として、この物語でも要所要所に登場することになります。

次にセトです。セトはこのネフティスの不倫を目撃してしまったというのです。

これによりセトはオシリスへの恨みをさらにエスカレートさせます。

目前で不倫が行われているのなら、踏み込んでいって二人をラーに告発するなりその場で成敗するなりしてもいいのでは? と思われますが、セトはそれをせず、後日陰険な形でオシリスを暗殺することに決めました。

セトは、また宴会を開きます。

そしてこの宴席に、立派な棺桶を運び込ませたのです。

宴席にいた神々は、「宴会場に棺桶とか何考えてんだ!」と激昂したりせず、「なんとすばらしい棺桶なんだろう」と褒めちぎりました。

セトはドヤ顔で、「どうです? この棺桶のサイズにぴったり合った人に、これを進呈しようと思うのですが」などと言い出します。

どう考えても罠です。

現代人なら、「あらかじめ誰かのサイズに合わせておいて、ぴったり合った瞬間に蓋をして殺してしまうつもりだろう!」(実際その通りなのですが)と気づくはずです。

しかし、神話時代の神様たちはおおらかなのか、誰一人それに気づかず、行列を作って順番に「サイズ合わせ」を始めてしまったのです。

もちろんオシリスもその行列に並んでいます。ちょっとは疑問に思えよ。

とまあ、ターゲットである兄が何の疑念も抱かずに棺桶に入り「おおぴったりだ!(つまりこれは俺のもんだな!)」と喜びの声をあげた瞬間。

セトは配下に目配せをして蓋を閉めさせ、隙間に鉛を流し込んで開けられないようにし、棺桶ごとナイル川に放り込んでしまったのです。

棺桶はビブロスの地に流れ着きます。

流れ着いた棺桶から芽がでて、大きな木になりました。

オシリスの豊穣神パワーが発動した結果です。

どうでもいいところで神の力をふるっているような気がしますが。

さてこの木、豊穣神パワーのおかげで短い期間に堂々たる大樹に育ちます。

その結果、王宮の柱材用として伐採され、持ち去られたのです。

その中にオシリス入りの棺桶を抱いたまま。

オシリスの妻イシスは、夫の棺桶がナイルに投げ込まれた後、その行方をずっと追いかけていました。

そしてとうとう、彼女は夫の棺桶が王宮の柱になっている、ということを知ったのです。

イシスはどうやって夫の身体を回収しようか、と考えます。

「まずは王宮の中に入り込むことね。そのためには変身…いや変装しなくっちゃ」

「わたしは女神だ」と言って正面から乗り込んだ方が、結果的に面倒が少なくていいように思えますが、とりあえず変身しちゃおうと考えるのは、やっぱり魔法少女あがりだからでしょうか?

ちなみに、先に紹介したラーから王権を奪ったエピソードと、このお話のどちらが先でどちらが後なのかはわかりません。

イシスは王宮で、生まれたばかりの王子を養育する乳母を探していることを突き止め、乳の出る女となって乗り込んでいきます。

魔法が得意な女神ですから、母乳を出すぐらい簡単だとは思います。

しかし繰り返すようですが、ちゃんと女神の正体を名乗った方が楽なように見えるのは、このお話を紹介しているわたしが人間だからでしょうか。

乳母となったイシスは、棺桶奪回のチャンスを狙っていたのですが、養育対象となった王子に情を移してしまいます。

そこでイシスは頼まれてもいないのに、焚き火に王子をかざし、やがて死にゆく部分を焼き捨て、王子を不死の身体にしようとするのです。

ところが最後の仕上げの段階で王宮の人々に見つかり、イシスは女神としての正体を現すことになりました。

だから最初から女神だと名乗って入れ、と突っ込んだのに。

このくだり、実はギリシアに残る女神デーメーテールのエピソードと一緒です。

記録したのがギリシア人だから、デーメーテールのお話の一部をコピペしたのかもしれません。

デーメーテールは焚き火に王子をかざしているのを人々に見つかった際に、王子を床に叩きつけて殺してしまうのですが、イシスはそうはしなかったようです。

王子を引き渡して交渉し、柱を譲ってもらうように話をつけました。

こうして、イシスは夫の遺体(推定)入りの棺桶をエジプトに持ち帰ったのですが、このことはすぐセトに察知されてしまいました。

セトはちょっとした隙をついてオシリスの遺体(たぶん)を引きずり出し、バラバラにして遺体(確定)にしたあげく、またもナイルに撒き散らしてしまったのです。

オシリスのパーツは、エジプト各地に流れ着きます。

イシスはワニの神セベクや、名目的には甥(実質的には義理の息子)のアヌビスの助力を得て、それらを回収します。

とはいうものの、すべてのパーツが回収できたわけではありません。

オシリスの男性器だけは、魚に飲まれてしまったため回収ができなかったのです。

イシスは捜索を断念し、とりあえず手持ちのパーツだけで愛しいお兄ちゃんの復活を試みます。

いつの間にやらネフティスもイシスの傍らに来ており、こちらもやはりお兄ちゃん復活に力を貸すつもりのようです。

オシリスの遺体のパーツはアヌビスが縫い合わせ、包帯を巻いて形を整えました。

これがいわゆるミイラの起こりだとされています。

準備ができると、イシスは魔法少女パワーを全開にして、夫(お兄ちゃん)の再生を試みたのです。

オシリスは復活しました。

ですが、ちょっと不完全です。

やはり男性器なしというのが決定的だったとみえます。

復活したのはいいけれど、現世にはとどまれない、ということになりました。

現世にいられなくなったオシリスは冥界へと行き、そこで王となります。

イシスはこのしばらく後に息子ホルスを出産し、以後はホルスを現世の王とすることに熱中するのです。

ここで、ネフティスとオシリスの同衾のところで振っておいた伏線に基づく突っ込みタイムとなります。

ホルスはオシリスの子ですが、イシスがホルスを懐妊した時、オシリスは肝心要の男性器を失っていました。

このため、ホルス懐妊はいわゆる処女懐妊であり、イシスは処女神であった、という設定が持ち上がってくるのです。

イシスを処女神としてしまうと、男性器があった時代のオシリスも、彼女に手を出していなかったことになります。

すると「妻と間違えてネフティスと寝てしまった」というアヌビス出生の秘密も根底から崩れてしまう(イシスがずっと処女のままにしていたのなら、オシリスは間違えたとしてもそういう行為に及ぶことはない)のですが、突っ込んでも納得のいく解答は得られないので、このあたりで止めておきましょう。

とりあえず、ホルスはオシリスの子だということに疑問を差し挟む古代エジプト人はいませんでした。これが事実です。

ホルスとセトの争い

ホルスが生まれた、と聞くとセトはすばやくイシスとともに捕縛し、軟禁してしまいます。

かつて自分の妻でしたが、お兄ちゃん大好きの本性を露わにしてしまったネフティスも、ついでに捕まえています。

成長したホルスは必ず自分から王権を奪うだろう、と考えての行動でした。

いろんなところで間が抜けてますけど、こういうところだけは抜け目がないですね。

ついでに親オシリス派の神々を弾圧します。

元神々の王ラーはどちらかというとセト派なので、この横暴を黙認していました。

このままだとイシスとホルスはネフティスともども衰弱死する運命か、と思われましたが、トト神によって救われ、脱出します。

ヘルモポリスの主神であるトトは、その尊さではラーに次ぐものであったため、セトも手出しはできなかったのです。

セトの元を逃れたイシスは、人里離れた場所に小屋を作り、妹とともにホルスを育て始めました。

しかし、ある時隙を突いたセトの刺客により、ホルスが殺されてしまいます。

母たちは泣き叫び、時を止めてしまいます。

さすがは神様。意図せず「ザ・ワールド」を使えるようです。

時が止まってしまったため、時の管理者であるトト神(ちなみに顔もトキ)は驚いてイシスの元に至り、事情を聞いてホルスを復活させます。

この時、「そして時は動き出す」と言ったのかどうかはさだかではありません。

これ以後イシスはコブラの女神ウアジェトをボディガードに雇い、二度とホルスが刺客に襲われないようにしました。

やがてホルスは一人前になり、イシスはホルスに王権を譲らせるべくヘリオポリスに乗り込み、九柱神に訴え出ます。

イシスはもともとヘリオポリスの九柱神ということになっていましたが、このお話ではオシリス・イシスの二人がoutで、代わりにトトと大ホルス(オシリスたちの兄弟として設定され、いつの間にかイシスの子ホルスに吸収されてしまった叔父さん)がin、ということになっています。

ここから先、つっこみだらけの展開になりますが、お許しください。(けっして神々をばかにしているわけではありません。)

ヘリオポリスではイシスの訴えを取り上げ、ラーを裁判長として裁判が開かれました。

ですがラーは先に述べたように、どちらかというとセト派です。

ラーは武力に優れたセトをボディガードとして重用していました。

それだけでなく、「統治はその能力のあるものが担うべきだ」という考え(ボケ老人にしては正論)を持っており、能力が未知数のホルスよりも実績のあるセトの方が適任である、と考えていたのです。

というわけで裁判が始まったのですが、セトが豚に化けてホルスを襲撃するというハプニングが起こり、やる気をなくしたラーが裁判長の職権を放棄してしまいました。

神々は慌てましたが、女神ハトホルがラーに自分の性器を見せるとラーは落ち着き、裁判が再開されることになりました。

ボケジジイかと思ったら、エロジジイでもあったんですね。見せる方も見せるほうですが。

ちなみにハトホルはホルスの妻になります。

さて、血気にはやるホルスは、「裁判なんて生ぬるい今すぐ実力で決めるぞコノヤロウ!」と息巻くのですが、セトは「そんな乱暴なことはせずもっと紳士的な勝負をして決めよう」と言い出します。

さっき豚に化けてホルスを襲ったのは誰なんだと。

セトの提案した「紳士的な勝負」というのは何かというと、「カバに化けてより長く水の中に潜っていられた方が勝ち」という何じゃそりゃな内容なのですが、ホルスは納得しその勝負に応じてしまいます。

かくしてカバに化けた二人の神はナイルの水底に潜り、じっと息を潜めていたのですが、女神イシスは息子可愛さのあまりズルをしようとします。

イシスは釣り針を川に放り込み、セトに引っ掛けて呼吸を乱しリタイアさせようとします。

ところが針がかかったのは息子ホルスの方だった、というベタな展開になってしまうのです。

慌てたイシスはもう一度針を投げ込み、今度は見事セトがヒットしました。

引っ掛けられたセトはもがきつつ、イシスに「助けてくれよ姉さん」と哀願し、イシスもちょっと気の毒になって釣り竿を持つ手を緩めてしまいました。

この光景を見て、ホルスは激怒します。

「母さん、あなたが僕に父さんの仇を討ちエジプトの王位に就け、といったのは嘘だったのですか!」と詰め寄り、あろうことかイシスの首を跳ね飛ばしてしまったのだそうです。さあ大変。

このピンチを救ってくれたのはまたもトト神でした。

トトはイシスの首なし死体をラーの目前へ運び、とりあえず雌牛の首を置いて「代用」としたのです。

なんだか無茶苦茶な話ですが、これによりホルスは「母殺し」という大罪を犯すことから免れました。

殺しはしませんでしたが、母を傷つけたことは事実なので、ラーはホルスの目をえぐって追放します。

しかしハトホルがその後を追い、ホルスの傷を癒やします。

当人たちに直接交渉させてもロクなことにならない、と思ったからでしょうか、ラーは古い神々に意見を聞きました。

その結果、「どうやらホルス支持が多数派らしい」ということがわかってきます。

さらに裁判は続きます。

セトは、「審議を進めるとすぐにあの魔法少女な姉(イシス)がちょっかいを出してくる。姉の言葉には魔力があって人の意思を操ってしまうから、姉がいない場所でないと正しいお裁きは不可能だ」と言います。

これが採用され、裁判の場は川の中洲に移されました。

中洲には「イシス禁止」という札が立てられ…たかどうかはわかりませんが、とにかくイシスが中洲に立ち入るのは禁止されました。

ですが、こんなことぐらいで諦めるイシスではありません。

彼女は老婆に化け、中洲への渡し守に近づいて言います。

「中洲で働いている息子にお弁当を届けてあげたいのですが」

「いやダメだよ。あらゆる女を中洲に渡してはいけない、と言われてるんだから」

「でも移動が禁じられているのはイシス女神だけでしょう。あたしゃ見ての通りババァだからねぇ」

などと言っても渡し守は騙されなかったので、イシスは最後の手段とばかりに金の指輪を賄賂として渡し、まんまと中洲へと潜り込むことに成功しました。

中洲に至ると、イシスは今度はピチピチギャルに変身し、セトを誘惑します。

セトはこれに乗ってしまいました(男性機能を喪失しているという設定はどうした)。

イシスは「自分は羊飼いの未亡人だが、夫の死後、本来息子が受け継ぐべき遺産を夫の弟が奪ってしまったのだ」と、どこかで聞いたような話を語ります。

ここでセトは柄にもなく義憤にかられ、叫んでしまいます。

「なんということだ! その財産は明らかにお前の息子のものだ! 横取りしようとするような悪いヤツは国外に追放せよ!」

これを聞いたイシスはすぐに正体を現し、続いて鳥に変身して(そのままだとセトに捕まり酷い目に遭わされるから)、セトをあざ笑いながら飛び去ります。

「セトよ、お前は自らを裁いた! 判決の通りにするがよい!」と叫びつつ。

これで神々の裁判にはケリがつきました。ホルスの勝訴です。

ただ、裁判は終わりましたがこれで完全決着ということにはなりません。

セトが実力行使に及んだからです。

ホルスとセトはその後も激しく戦い、最終的にホルスは自らの左目と引き換えにセトの片足と睾丸を傷つけます。

またシモの話が出てきました。

多分宗教的に深い意味があったのだと思うのですが…。

ともあれ、それまで何があってもくじけなかったセトの心は、睾丸を失ったことにより折れてしまいます。

セトはホルスに降伏し、ホルスはエジプトの神々の王として君臨することになったのです。

オシリスとイシス、さらにその続きとしてのセトとホルスの話を詳しく見ると、セトがさほど悪い神であるとされていないことに気づかれるでしょう。

ラーは色気でたぶらかされるまで、比較的セトの肩を持ってましたし。

それはなぜかというと、この説話の原典の一つである「ベッティ・パピルス」が成立した第十九王朝は、比較的セトびいきの王朝だったためではないかと考えられます。

古代エジプトのファラオは、その名の中に神の名を埋め込むことが多い、と先に説明しました。

セトの名を冠したファラオは長らく存在しなかったのですが、第十九王朝になるとセティ1世が現れます。

第十九王朝の王家はラムセス家と呼ばれますが、このラムセス家はセト神殿の神官団の出身であった、とする説があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

先に説明したようにエジプトには神に関する文献が非常に数多く存在します。

しかし、それらの内容は少しずつ違っており、「これだ」という決定版のお話を作るのが非常に難しい状況になっています。

ひとつの文献にまとまっている話も、元はといえばばらばらなエピソードをまとめたものなので、場面ごとに神々の設定が変わってしまっていることも珍しくありません。

そういったところに、愛のある突っ込みを入れながら、矛盾を許容することこそ、エジプト神話を楽しむために必要な態度なのではないかと思われます。

この点を理解して、さらに深くエジプト神話を楽しんでみてください。

[…] 出典:mythpedia […]