Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。

Contents

ヴェーダとヒンドゥー

インドには非常に多種多様な人々が住んでいます。

ですから、その人たちが信じていた神もまた数多く、これを一つの体系にまとめるのは困難でしたし、その意味も薄いものでした。

しかし古代においては、神に祭祀を捧げる神官階級(バラモン)は少数で、その教えも多くは秘密としてバラモンたちによって独占されていました。

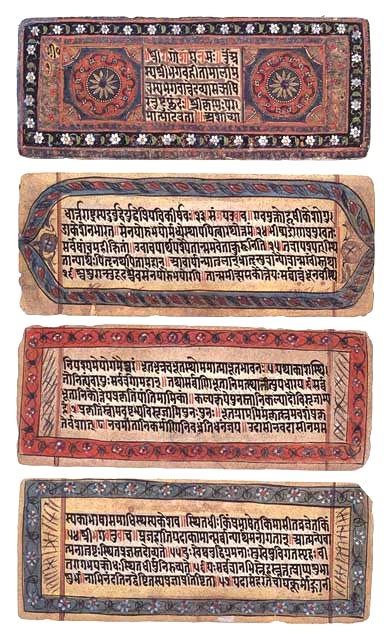

この伝承や祭祀についてまとめた書物が「ヴェーダ」です。

ヴェーダは「リグ・ヴェーダ」「サーマ・ヴェーダ」「ヤジュル・ヴェーダ」「アタルヴァ・ヴェーダ」の4種類があります。

ただし、いわゆる「神話」に近いのは神への賛歌集であるリグ・ヴェーダのみで、他は祭式における祝詞のようなものを集めたものや、各種の呪文集などとなっています。

また、ヴェーダにはサンヒターと呼ばれる本体の他、ブラーフマナ、アーラニヤカやウパニシャッドと呼ばれる付属文書が存在します。

特にウパニシャッドは神話というより哲学書と化していて、神は単なる概念として扱われています。

このように、ヴェーダ時代の神話はやたらと複雑で、理解するのが難しいものでした。

このため、社会が変動してバラモン階級が以前よりも力を持たなくなると、神話の方も変質していきます。

バラモン教がヒンドゥー教へと変質していく過程で、インド神話はヴェーダを中心とするものから、よりわかりやすいものへと変貌していきました。

大本になる文献は、ヴェーダから「マハーバーラタ」「ラーマーヤナ」といった叙事詩に移っていきます。

登場する神たちは、基本的にはヴェーダ神話からの引き継ぎとなっていますが、特に尊ばれた神が変わっています。

ヴェーダ時代は、インドラ・ヴァルナ・ミトラといった神が中心ですが、ヒンドゥー神話の時代になると、ブラフマー・ヴィシュヌ・シヴァが主要な神として崇められるようになりました。

黄金の胎児

インド神話は後に多種多様な形に分かれてしまったので、世界の始めについての説話もその数だけある、という状況になってしまいました。

しかし、最も古いインド神話の文献であるリグ・ヴェーダには、「黄金の胎児(ヒラニア・ガルバ)の歌」という賛歌が収められています。

これによれば、何もなかったところに唯一神が黄金の胎児として顕現し、万物を創造したことになっています。

黄金の胎児は、ヴェーダ神話に登場する何らかの神の前身であったと思われます。

しかし、まだ名前がついていない状態なので、誰のことを意味するのか不明です。

一応プラジャーパティという名がつけられますが、これは直訳すると「造物主」の意で、固有の名前だとは思われません。

なお、黄金の胎児が出現する以前は、「無もなく、有もなく、空界もなく、その上の天もない」という状態でした。

天地開闢の歌では「その時原初の水は存在したのだろうか?」と続けており、古代インド世界においては「水」が重要視されていたことがうかがえます。

デーヴァとアスラ

ヴェーダ神話の神々は、大きく「デーヴァ」と「アスラ」に分けられます。

デーヴァは天の神といった意味で、ヴェーダ神話の主神であるインドラとその眷属を呼びます。

アスラはそのインドラに敵対する勢力で、インドラに次ぐ存在であったヴァルナをその中心とするとされました。

その後インドラの敵が片っ端からアスラ扱いされるようになったので、インドではアスラは次第に悪神の集団だと思われるようになります。

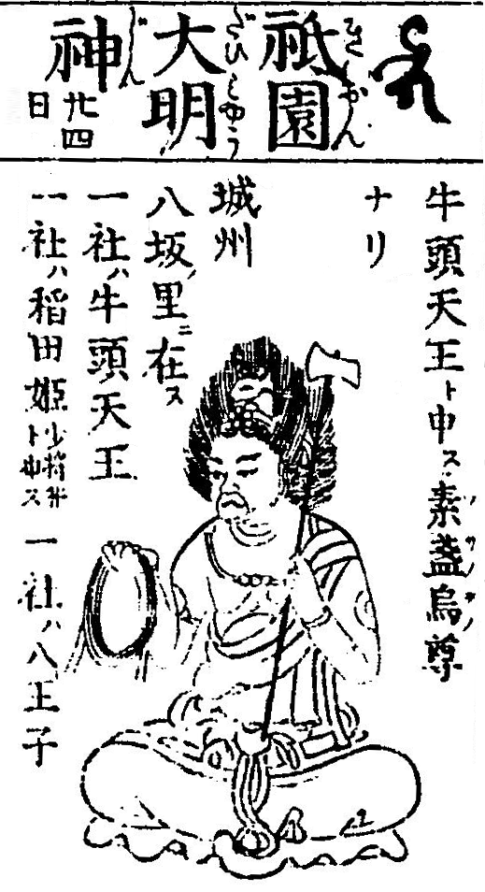

仏教がヒンドゥー教を取り入れた時にこうしたイメージは確定します。

アスラは、永遠の闘争を欲する阿修羅とされるようになりました。

補足:上図の莫高窟(ばっこうくつ)とは、中国敦煌(とんこう)市の近郊にある仏教遺跡。世界遺産であり、仏教美術の極みといわれる。

世界最大規模の仏教石窟寺院で、もともとインドの仏教建築様式がシルクロードを経由して中国に伝わり、敦煌の断崖絶壁に造られた。

なお、デーヴァという単語はラテン語にも影響を与え、ラテン語の「神」を意味するデウスの語源となります。

このように、インドをはじめ多くの地でデーヴァは善神、アスラは悪神とされるようになりました。

しかし、ゾロアスター教においては逆になり、アスラは最高神アフラ・マズダーの属する種族(アフラの語そのものがアスラの訛り)となり、悪神アングラ・マイニュの属する種族がダエーワ(デーヴァ)とされます。

インドラはここでは七大魔王のひとりとなってしまうのです。

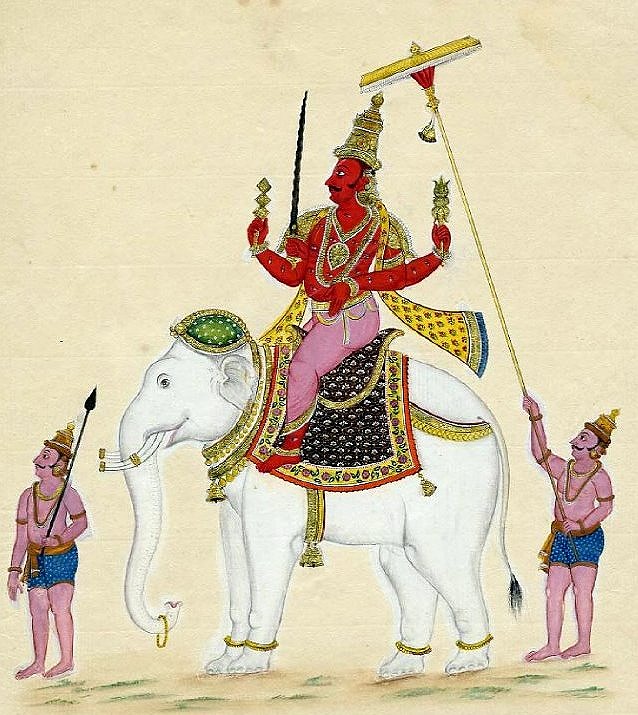

インドラの功績

リグ・ヴェーダにおいては、インドラ神に対する賛歌が全体の四分の一を占めます。

その量は他の神を圧倒しており、文字通りの主神と言えます。

インドラはヴァジュラという武器を携え、神々と人間の敵を次々と打ち破っていきます。

ヴァジュラは仏典では「金剛杵」と呼ばれます。

元は雷そのものだったと思われますが、糸車のような形を与えられるようになっています。

インドラ最初の功績は、悪蛇ヴリトラ退治です。

ヴリトラは巨大な蛇で、この世で最初に生まれた蛇だといわれています。

その巨大な体で洞窟の中に「水」をせき止め、独占していました。

インドラはヴァジュラをもってこれに立ち向かい、見事に倒したのです。

なお、ヴリトラを倒した際、インドラは恐怖を覚えたとされます。

このエピソードは、インドラと起源を同じくする北欧の雷神トールが、巨大な蛇ヨルムンガンドを倒した後、「九歩後退」したことと対応します。

インドラの場合は単に恐怖を覚えたのみとされていますが、トールは退いた後恐らく死んだものと考えられています。

ヴリトラが殺されたことにより、ウリトラが独占していた「水」が解放され、世界に満ちます。

またこの時より雨が降るようになったともいいます。

つまり、インドラは農耕の始まりを導いたと考えられるのです。

世界の各地で雷は豊作をもたらすものと考えられ、雷神は同時に農耕神としても信仰されていました。

インドラのこのエピソードも、その一例だと思われます。

なお、インドラの武器ヴァジュラは、聖仙ダディーチャから取り出した骨を鍛えて作ったものだとされています。

骨を取り出す相手が微妙に異なりますが、スサノオノミコトがヤマタノオロチを倒し、その体から草薙の剣を取り出した話と共通しているようにも思われます。

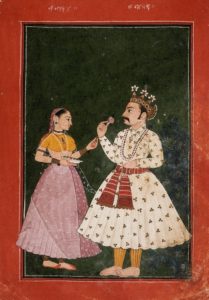

インドラの妻はインドラーニー(別名シャチー)です。

なかなか勝ち気でユニークな性格の奥さんで、インドラの従者であったヴリシャーカピ(猿)と亭主が男色関係にあった時に、とんでもないことを口走ります。

我よりよき陰(ほと)をもたず

我より性技にたけるはなし

我より激しく寄り添わず

我より腿を高くあぐるはなし(辻直四郎『リグ・ヴェーダ賛歌』より)

まとめると、「あたしよりエッチなことが上手な女はいないのよ!(だから男にうつつを抜かすとか信じらんない!)」ということです。

インドラーニーはこのエピソードに見られるように、かなり嫉妬深い女性として描かれています。

雷を武器にする神々の王に寄り添う嫉妬深い妻、というパターンは、ギリシアの方でも見いだせるような気がするのですが…。

半ば仏典化したヒンドゥー神話では、また別の話が伝えられています。

こちらでは、インドラーニーではなく、別名のシャチーの方が使われます。

シャチーはアスラ族の娘でしたが、インドラに見初められます。

インドラは劣情を抑えきれず、シャチーを強姦した上に自分の妻にしてしまいます。

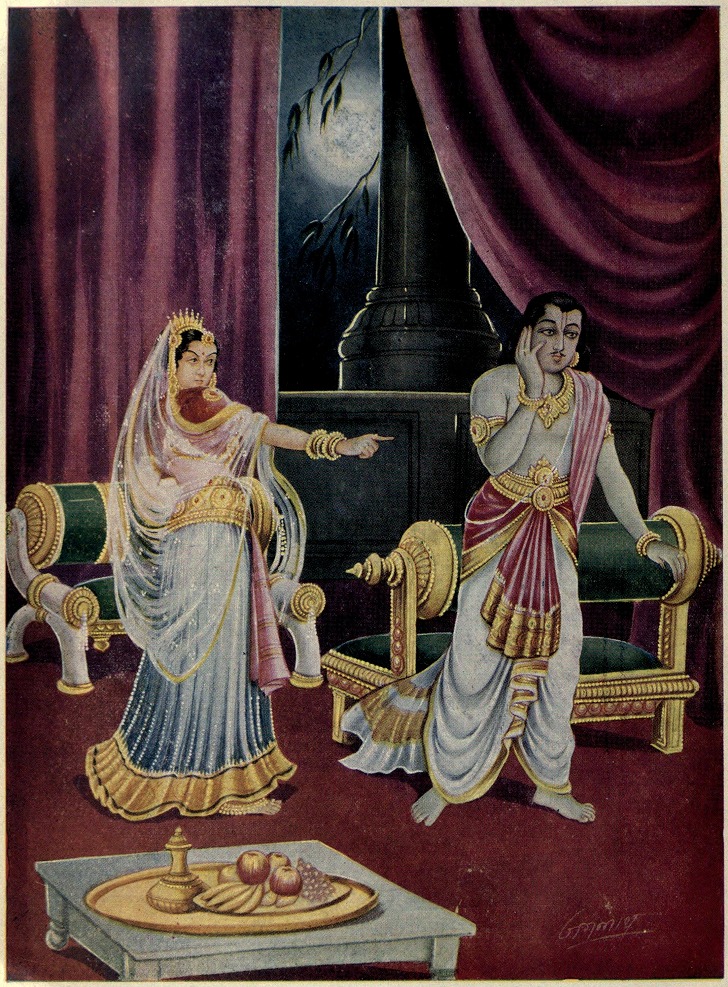

シャチーの父であるアスラの王は激怒し、インドラに戦いを挑みます。

シャチーはやがてインドラを愛してしまうことになり、それを知ったアスラ王はさらに逆上し、その果てに幸せになれるものが誰もいないことに気づきながらも、絶望的な戦いを続けるのです。

インドラは仏典では、仏法の守護者である帝釈天とされます。

アスラの王は阿修羅となり、帝釈天と永遠の戦いを繰り広げるのです。

ブラフマー

ブラフマーは、古代インド哲学における「宇宙の根本原理」を意味する「ブラフマン」からきています。

「そこに存在する絶対的現実」という意味であり、人間のように感情を持って行動する存在ではありません。

この概念が人格化され、ブラフマーという神になったのですが、元が元ですからあまり行動的ではない、静かな神になりました。

先に説明したヒラニア・ガルバや創造神プラジャーパティと同一視されますが、ヒンドゥー教の時代になってもほとんど神話が作られず、また祭祀のための施設も作られませんでした。

しかし、ヒンドゥー教時代には、ヴィシュヌ・シヴァとともに三柱の主要な神(トリムルティ)として重視されています。

仏典に取り込まれてからは「梵天」とされ、帝釈天であるインドラとともに尊崇されるようになります。

ただし、梵天は悟りを開いた釈迦に対して「その教えを広めるように」と帝釈天とともに勧めた以外に、これといった説話を持ちません。

どこまで行っても性格のはっきりしない、ただそこにいるだけの存在であるようです。

アグニ

アグニは「火」を意味する単語で、ロシア語の「アゴーニィ」と語根を同じくする古い言葉です。

つまり、インドの諸言語とロシア語が分かれる前から存在していた、ということです。

その「火」をそのまま名前としたアグニ神は、人格化があまり進んでいない神ですが、リグ・ヴェーダにおける賛歌の数は、インドラに次いでいます。

とはいえ、インドラのような独自のエピソードを豊富に持っているわけではありません。

バラモンの祭祀において神聖なる火というのは不可欠であるため、事あるごとに「アグニよ」と呼びかけられることになるわけです。

その数少ないエピソードの中に、生まれるやいなや両親を食い殺した、というものがあります。

もちろん、インド神話ですから異説は数多くありますが。

両親さえも食べてしまう(焼いてなくしてしまう)というのは、火の基本性質であり、アグニが火の神格化であるということを考えると自然な発想かと思われます。

ですが、日本神話の火の神であるカグツチの誕生(生まれると同時に母イザナミの性器を焼いてしまい、それが元でイザナミが死んでしまう)と類似しています。

火は世界のありとあらゆる所に存在し、さまざまな「力の象徴」として認識されました。

このため、他の有力な神の別の姿であると考えられることが多く、その結果時代を経るに従ってアグニそのものの影が薄くなり、他の神のエピソードに吸収されていったと考えられています。

ソーマ

リグ・ヴェーダにおいて、インドラ・アグニに次いで多くの賛歌が収録されているのが「ソーマ」です。

ただ、これを神と呼んでいいのかどうかはちょっと疑問です。

というのは、ソーマはそもそも人格的存在ではないからです。

ソーマは、日本語においてはしばしば「神酒」と表現されます。

もともとはヴェーダに記された祭式を行なう際に、バラモン神官たちが飲んだ液体です。

恐らくなんらかの植物を絞った汁であろうと考えられていますが、詳細は不明です。

ただ、祭式に用いられたので、何らかの神経興奮作用を持っていたものと思われます。

他の文化圏でも、神降ろしを行なうものはしばしば酒を飲んで泥酔します。

そのやや強烈なバージョンだったのではないでしょうか。

ソーマはバラモン神官たちだけではなく、ヴェーダ神話に登場する神々も折りに触れ飲みます。

インドラの数多い称号のひとつは「ソーマの痛飲者」となっています。

ヒンドゥー神話の時代になると、多少人格化が進み、月の神として扱われます。

インド人が三日月を見て、酒盃を連想したことが元になっているそうです。

ヴァルナ

ヴェーダ神話を作った北インドに居住していた人たちは、もともとはイラン高原に居住していました。

世界史の教科書に出てくる「アーリア人」です。

この人々の話していた言語や信仰は、その後インドだけでなく現在のヨーロッパ地域にまで広がっていきます。

先に、アグニ神と同じ語源を有する単語がロシアにある、と述べましたが、それはこのような理由によります。

ヴァルナは、このアーリア人集団がイランにいたころから信仰していた古い神です。

そもそもは天空神であり、やがて法を司る神とされました。

つまりこの頃は神々の王であったようです。

しかし、ヴェーダが編纂された時代にはその地位はかなり低下していました。

最高神としての地位はブラフマーに奪われ、司法神としての地位はヤマ(インド神話における最初の死者。いわゆる閻魔大王)に譲ることになります。

その代わりヴァルナにはいつの頃から水の神としての役割が追加され、次第にこの側面が強調されていきます。

他の諸神同様、最終的にはヴァルナも仏典に取り込まれるのですが、その際には「水天」という名を与えられます。

現在日本には、東京都中央区をはじめとして、各地に「水天宮」が存在します。

これらは神仏習合の時代の後に作られた神社で、祭神は仏教の水天を取り込んだアメノミナカヌシとなっています。

アメノミナカヌシは、ただ存在だけがある不活性な最高神であるため、水天宮においてヴァルナは、もともとの性格を取り戻したとも言えます。

なお、アスラ神族の総帥であるヴァルナは、イランのゾロアスター教徒の間では最高神アフラ・マズダとして崇拝されています。

ミトラ

ミトラもヴァルナ同様アーリア人の古い神ですが、これまたヴァルナ同様インドにたどり着いた時にはかなり影の薄い存在になってしまっています。

ミトラはヴァルナとセットになる神で、友人たちなどの間での契約を司ります。

結ばれた契約をヴァルナが監視し、違反すれば罰を与えるということになっていました。

ミトラもヴァルナ同様、イランでは高い地位を保ち、ゾロアスター教ではアフラ・マズダ(ヴァルナ)に次ぐ高い地位を与えられます。

また、ミトラ教というミトラを最高神とする宗教も生まれ、帝政期のローマにおいても崇拝されています。

キリスト教を迫害したことで有名な皇帝ユリアヌスが信仰していたのは、このミトラ神です。

さらに、ミトラはユダヤ教に取り込まれ、天使メタトロンとなったのではないかとも考えられています。

キリスト教・ユダヤ教・イスラームの元になった「アブラハムの宗教」は、ゾロアスター教から善悪二元論や天使などの概念を持ち込んでいるのですが、その際にミトラも移入されたのではないか、というのがこの説の骨子です。

ユダヤ教のいくつかの文献においては、メタトロンは神ヤハウェに次ぐ大きな権力を与えられており、これはゾロアスター教でアフラ・マズダに次ぐ地位であったミトラと符合します。

また、メタトロンは契約の監視者であったとされ、この点でもミトラに通じるのです。

このように、インドの古い神々は他のヨーロッパ諸地域の神々と起源を同じくしていることが多く、その原点を探るのも、インド神話研究の一つの楽しみになっているといえます。

ルドラとシヴァ

ルドラはリグ・ヴェーダに登場する暴風の神です。

アスラ族に属し、モンスーンを神格化したものだと言われています。

要するに、雷を含む台風の力の象徴というわけですね。

雷を含むため、インドラ同様ヴァジュラを持つと言われています。

ヴァジュラは聖仙ダディーチャの骨から作った一品物の武器だったはずなので、インドラとルドラがそれぞれ所持しているはずはないのですが、インド神話でそのような矛盾を指摘してもほぼ意味はありません。

ここでも、そういう話もあるのだ、ということで片付けておきます。

リグ・ヴェーダにおいては、神々はさまざまな別名で呼ばれたり、名前の前に枕詞をつけられたりするのですが、ルドラには「良い兆したる」(あるいは、「慈悲深い」)という意味の語がしばしば添えられました。

この単語は、サンスクリット語では「シヴァ」となります。

このように、ヴェーダ時代においてはシヴァはルドラの枕詞に過ぎなかったのですが、次第にシヴァの呼称の方が本体を乗っ取るようになります。

名前がルドラからシヴァに変わっていく過程で、神としての格も上がっていき、ヒンドゥー教の時代になるとシヴァは主要な三柱の神の一人、とされるようになったのです。

この過程で、シヴァはインドラやアグニの性格も取り込んでいきます。

先に述べたように、三柱の一人であるブラフマーは非常に非活性的な存在なので、事実上ヴィシュヌとインドの信仰世界を二分する存在となりました。

世界史のちょっと詳しい参考書を見ると、ヒンドゥーの三主神は、ブラフマーが創造、ヴィシュヌが護持、シヴァが破壊を担当するとされることが多いのですが、実際はそんな単純なものではありません。

シヴァはもともとルドラで、暴風の神です。

日本でいう台風に相当するモンスーンは、確かにあらゆるものを暴力で破壊していきますが、去った後には肥沃で湿潤な土地を残し、農作物を繁茂させます。

破壊の神でありながら、同時に再生神・豊穣神でもあるのです。

また、三主神といってもヒンドゥー教は多種多様の派閥に分かれており、派閥によって序列は異なります。

インド・ヨーロッパ系の宗教においては、三つの要素があると世界は安定する、という考えがあるので、どの派閥でもとりあえず自派閥の主神以外を認めている、という程度に過ぎないのです。

ヴィシュヌ派の一部に顕著ですが、とりあえず三主神は存在するが、それはあくまで表面上のことで、三つの神すべてが自派の主神の本体と化身に過ぎないのだ、とすることも少なくありません。

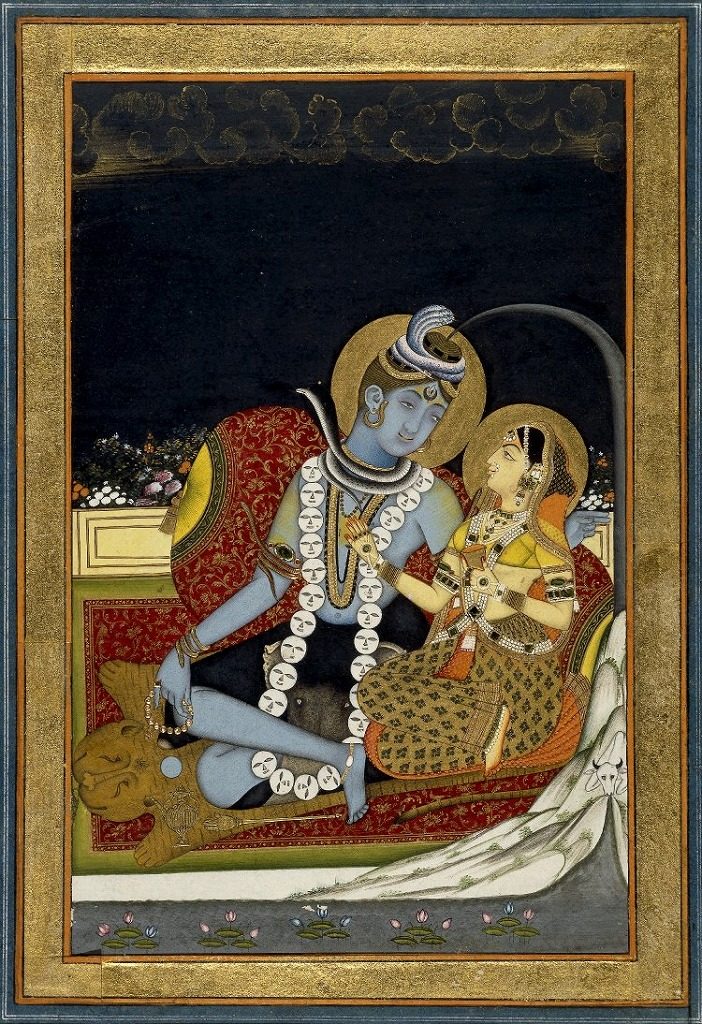

シヴァとパールヴァティー

先に述べたようにシヴァは台風の力の象徴であるとともに、台風一過の旺盛な生命力の象徴でもあります。

このせいか、シヴァの神像はしばしば男根を屹立させた状態で描かれました。

これはギリシア神話のデュオニソスや、北欧神話のフレイに通じます。

古代の倫理観は、現在のそれとは全く異なっています。

それは先のインドラーニーがヴリシャーカピに切った啖呵を見てもおわかりでしょう。

ともかくこれらの社会においては、屹立した男根というのは純粋に強力な生命力を意味しており、現代人が感じるような卑猥な意味はなかったのです。

どちらかというと、彼らが下品であったというより、現代人が生命と生殖の神秘に対して敬意を払わなすぎのような感がありますが。

さらに時代が進むと、シヴァの神像は男根のみで表現されるようになります。

これが「シヴァリンガ」です。

シヴァリンガの大部分は、「ヨニ」という台座に置かれていますが、この「ヨニ」はシヴァの神妃であるパールヴァティーの女性器であるといわれます。

つまりシヴァがパールヴァティーに挿入した状態を、パールヴァティーの子宮から見ている、という状態になるのです。

これ以上端的に、生命・豊穣を神秘的に表現した像もないと言えるでしょう。

シヴァの妻は三人いると言われています。

いや実体はただ一人でそれぞれの異なる面を別の名前で呼んだに過ぎないのだ、などという説もあり非常にややこしいのですが、ここでは便宜的に三人いるのだ、ということにしておきましょう。

パールヴァティーはその中でもっとも優しく、柔和な女神だとされます。

「パールヴァティー」の語は「山の娘」の意です。

その名の通り、ヒマーラヤの神であるヒマヴァットの娘で、ガンジス川の女神ガンガーの姉にあたります。

実はシヴァには、パールヴァティーを娶る前に別の妻がいました。サティーといいます。

サティーはシヴァのことを熱烈に慕っていたのですが、サティーの父ダクシャはシヴァを好まず、サティーが駆け落ち同然でシヴァに嫁いだ後も、シヴァに辛くあたりました。

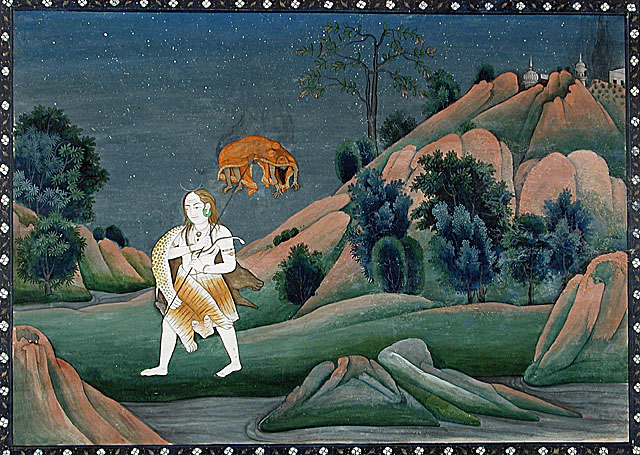

サティーはそのことを気に病み、焼身自殺をしてしまいます。

そこで、シヴァは激怒します。

焼けたサティーの遺骸を抱いたまま、ダクシャが主催していた祭礼(これにシヴァが招待されなかったことがサティーの自殺の直接的な原因でした)に乱入すると、破壊の限りを尽くします。

その姿はあたかも破壊の神…いやもともと破壊の神でした。

ちなみにダクシャは、この時怒りに燃えたシヴァが己の髪を引き抜いて作った化身ヴィラーパドラ(三つの目とそれぞれに武器を持つ千本の手があったとされます)に首をはねられたのですが、無くなったオリジナルの首の代わりにそこにいた羊の首を据え付けたため死にはしませんでした。

ダクシャはブラフマー神の息子であったため、強い神通力を持っていたのです。

ダクシャの首をはね、祭礼会場を瓦礫の山に変えてもシヴァの怒りはまだ収まりません。

サティーの体を抱いたままインド各地を放浪し、行く先々で都市を破壊し続けたのです。

このままでは世界が滅ぼされてしまう(シヴァにはその能力があります)と心配したヴィシュヌ神が、天上から円盤を投げます。

この円盤が頭にヒットしてシヴァは正気を取り戻したとも、円盤がサティーの遺骸を細かく裂いて地に落としたためにシヴァが正気になったともいいます。

後の説話では、サティーの遺骸の破片は落ちたその場で土地の女神として再生したとされます。

このため、シヴァは何百という妻を持つようになりました。

パールヴァティーは、このサティーの本体の転生であるとされました。

ダクシャとは違い、パールヴァティーの父のヒマヴァットはシヴァを嫌ったりしなかったので、婚姻はスムーズに行われ、シヴァは前世の分も加えて深く妻を愛したようです。

しかし、シヴァはただひとつだけ、妻に対して不満を持っていました。

その肌の色が黒かった、というのです。

そこでパールヴァティーは森に篭って苦行を始め、それを哀れんだブラフマーが彼女の肌を金色に変えたといいます。

残った黒い肌は、女神カーリーになったと言います。

カーリーもシヴァ神の主要な三人の妻のひとりです。

パールヴァティーの話を続けましょう。

ある日、パールヴァティーは沐浴をしました。

肌を擦ると垢が出たので、それを集めて「息子」を作り、自分の裸身を誰にも見られないようにと見張りを頼みます。

そこへ帰ってきたのが、妻を熱愛するシヴァ。

「息子」は母の言いつけ通りに何人たりとも通してはいけないと思い、「父」であるシヴァを止めようとします。

シヴァの方は、出かける時にはいなかった「息子」を、パールヴァティーが自分の留守の間に引っ張り込んだ愛人ではないかと疑い、「ええい通せ」と言います。

「息子」はなおもシヴァを止めようとするのですが、激昂したシヴァは愛刀を引き抜くと「息子」の首をはねてしまいます。何かあると首をはねますね、この神様は。

外が騒がしいので、パールヴァティーは沐浴をやめ出てきます。

そこで見たのは、首を飛ばされてあたり一面に広がる息子だったものと、血刀をぶら下げた夫のシヴァでした。

「なんてことをしたの! その子はあなたの息子なのよ!」とパールヴァティーは金切り声をあげます。

普通、こんなことを目前でされるとシヴァはさらに激昂して相手の首をはねてしまうのですが、パールヴァティーにそうするわけにはいきません。

「生き返らせてちょうだい!でないと家には入れませんからね!」と眉を吊り上げられて弱ったシヴァは、街道筋で「息子」の代わりの首を物色することになります。

そこへやってきたのがのんきな象。

しめたと思ったシヴァは愛刀を一閃させ、象の首を地に転がします。

どうです。何かあると首はねて解決しようとする癖がありませんかこの神様。

シヴァは、象の首を拾って妻と息子(の遺体)の元に戻り、息子の肉体に象の首をつなぎ、復活させたのでした。

かくして誕生したのが、ガネーシャ神です。

ガネーシャはインドにおいては、現世利益を提供する神、そこから発展して商業神・学問神として崇拝されました。

華僑が信仰する関聖帝君(三国志の武将関羽)に近い性格の神といえるでしょう。

これが仏典に取り込まれた際には、「歓喜天」という性愛を司る存在になります(多岐にわたるものの一部ですが)。

仏教においては性欲は悟りの妨げになると考えられています。

しかし、歓喜天は「ガマンしても無駄が多いから、思い切り発散させてスッキリしてから悟りの道に至ろう」という逆転の発想で衆生を救うと考えられていました。

しかし、その性格から歓喜天の多くは「秘仏」とされ、その像は一般に公開されることはほとんどありませんでした。

ちなみに、ガネーシャはシヴァの長男で、シヴァの軍勢の総帥とされました。

同母弟にスカンダがおり、こちらはインドラから天軍の総帥の座を譲られています。

スカンダは、仏典でいう「韋駄天」です。

もともとはアグニとスヴァーハーの子とされていますが、この二神が性交している最中に、「アグニにシヴァが」、「スヴァーハーにパールヴァティーが」それぞれ憑依したため、シヴァとパールヴァティーの子とみなされました。

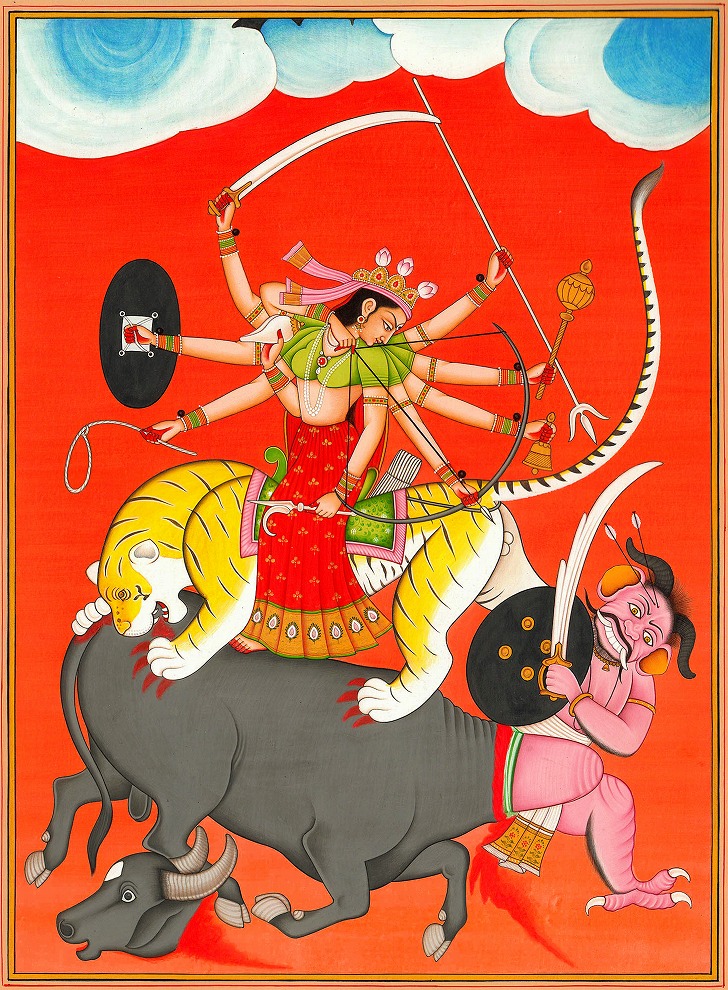

シヴァとドゥルガー

ドゥルガーはパールヴァティー同様シヴァの神妃で、場合によってはパールヴァティーと同一視されます。

柔和な状態がパールヴァティーで、怒りだしたらドゥルガーになる、という感じです。

ドゥルガーの姿は、白い肌を持つ豊満な女性として描かれます。

ただし額に「第三の目」があり、腕は10本または18本で、そのそれぞれに他の有力な神々から授かった武器を持っています。

ある時、アスラ族がディーヴァ族を攻め、ディーヴァ族は敗れてしまいます。

逃げたディーヴァ族はシヴァとヴィシュヌに救援を求め、二神は目から怪光線を発しながらアスラ族を撃退します。

これに合わせて、ディーヴァ族の他の神も光線を発し、それらが合わさったところに一人の女神が出現しました。その名をチャンディーと言います。

チャンディーは生まれるやいなや、シヴァ・ヴィシュヌとディーヴァ神族から秘蔵の武器を譲り受け、それを使ってアスラ族を殲滅します。

チャンディーはあまりに強く、敵を打ち倒すごとに興奮していきます。

その興奮が頂点に達した時、第三の目から漆黒の女神が飛び出しました。

これがカーリーで、ドゥルガーよりもさらに戦いを好む女神です。

チャンディーはアスラ族の名だたる神を片っ端から討ち取ります。

その中には魔神ドゥルガーもいました。

この時の功績を記念するために、チャンディーはその後ドゥルガーと名乗ることになったのです。

なお、仏典においてはこの大戦争はアスラ側の勝ちとなっており、アスラ族のシュンバ・ニシュンバ兄弟の姿を借りた金剛薩埵菩薩が、ディーヴァ側の首領であったシヴァとパールヴァティー(ドゥルガー)の夫妻を踏み殺し、新たな生を与えたことになっています。

こちらの話では、シヴァとパールヴァティーは仏教に帰依し、シヴァは大自在天、パールヴァティーは烏摩妃と呼ばれるようになります。

なお、シヴァの別名であるマハーカーラは別の神格として仏典に取り込まれ、大黒天となりました。

また、ドゥルガーはもともとシヴァとは関係のない、デカン高原にいたアーリア人とは別系統の原住民の神だったとされています。

彼女は好戦的な処女神だったそうです。

処女神というと現代人はひたすら優しく美しい女神を連想するのですが、そのイメージは大抵の場合間違いです。

古代においては処女=産まない女であり、死をもたらす恐ろしい神となったケースの方が多く見られます。

ギリシア神話の処女神アルテミスも、元は疫病の神で、体中に犠牲者から切り取った男根を貼り付けて森を闊歩していたといいます。

逆に古代では、男なら誰にでも身を任せてしまうような神の方が、女性美の象徴として讃えられていた面があります。

シヴァとカーリー

ドゥルガーが誕生したアスラ族とディーヴァ族との大戦争において、ドゥルガーの第三の目から生まれたのがカーリーです。

ただ、カーリー誕生についての説話は他にもあります。

すでに紹介したパールヴァティーの黒い肌が独立した女神だというのも、その一つです。

ドゥルガーもカーリーも非常に好戦的な女神です。

ただし外見は結構違います。

どちらも第三の目を持っていますが、ドゥルガーの肌は白く、カーリーの肌は黒または青です。

カーリーの名は「カーラ」(黒)から来ていますから、黒が本体で青は神像を作る時の都合でそう塗られたのでしょう。

ドゥルガーもカーリーも多数の腕を持ちますが、ドゥルガーは10または18本、カーリーは4本です。

ドゥルガーは多くの手に神々から贈られた武器を持っていますが、カーリーが武器を持っているのは右側の2本だけです。

左側はどうかというと、切り取った敵の首と、そこから滴る血を受ける皿を持っています。

武器を持っているより物騒です。

アスラ族との戦いの際、カーリーは自分の血から無限に分身を作る魔神ラクタヴィージャ(ほとんど『ヘルシング』のアーカード)と対峙します。

この時カーリーは地まで垂れた長い舌でラクタヴィージャから滴る血をすべて舐め取ってしまい、ラクタヴィージャの分身の体を貪り食ってしまいます。

最後にはラクタヴィージャ自身の血をすべて吸い取り、これを倒してしまいました。

相手が魔族とはいえ、酷い殺し方をするものです。

カーリーは勝ち誇り、その場で踊り始めます。

しかし、あまりにも足踏みが激しいので大地震となります。

このままでは世界が滅ぼしてしまうと青くなった(もともと青いのですが)シヴァは、大地に身を横たえ、その上でカーリーに勝利の踊りを踊らせ、世界を滅亡から救ったのです。

外見上、片方は色白の美女で片方は色黒の醜女という違いがありますが、性格的にはドゥルガーもカーリーも似ています。

それもそのはずで、この二柱はもともと信仰されていた地域が違っているのです。

ドゥルガーはすでに述べたようにデカン地方の土着神ですが、カーリーはベンガル地方の神でした。

シヴァ神を信仰する派閥が、それぞれの地域の住民を自分たちの側に引き込むために、カーリーやドゥルガーをシヴァ神の妻として迎え入れたのでしょう。

事情は、ヒマーラヤの神であったパールヴァティーを迎え入れたのと同じです。

ヴィシュヌ

ヒンドゥー教の三大神格の一柱であるヴィシュヌは、実はあまりはっきりした個性を持ちません。

しかし、その「個性のなさ」が最大の個性となっている不思議な神です。

ヴィシュヌの特徴は、さまざまな他の神格を、自分の化身(アヴァターラ)として取り込んでしまうという点にあります。

ヴィシュヌを主神として信じる派閥においては、シヴァもブラフマーもヴィシュヌの仮の姿に過ぎません。

このやり方だと、他にどんな強力な神格が登場してきても、それを取り込んでしまえるので、ヴィシュヌの最強の座は揺るがないのです。

ヴィシュヌのアヴァターラは無数にあるのですが、その中でも有力なアヴァターラは10あるとされています。

最初のアヴァターラであるマツヤは半人半魚の姿で、大洪水から世界を救ったとされます。

第二のアヴァターラ・クールマは巨大な亀で、不死の霊薬アムリタの製造に関わっています。

第三のアヴァターラ・ヴァラーハは大地の女神を救ったイノシシです。

第四のアヴァターラ・ナラシンハは獅子の頭を持つ人間で、どんな人間にも、どんな獣にも殺されないという特殊能力を持つアスラの王を倒しています。

第五のアヴァターラ・ヴァーマナは小人でしたが、世界を征服したアスラの王に「なんでも欲しいものをやろう」と言われた際に「三歩歩む間の土地を」と答えます。

アスラの王が鼻で笑って「好きにせよ」言うと、ヴァーマナは途端に巨人となり、三歩で地上・天界・冥界を踏破してしまいます。

この結果三つの世界はすべてヴァーマナ(ヴィシュヌ)のものとなり、アスラの王は冥界に追い落とされました。

第六のアヴァターラはパラシュラーマと呼ばれる人で、邪悪なクシャトリアを倒したと言われます。

第七のアヴァターラはラーマ王子です。

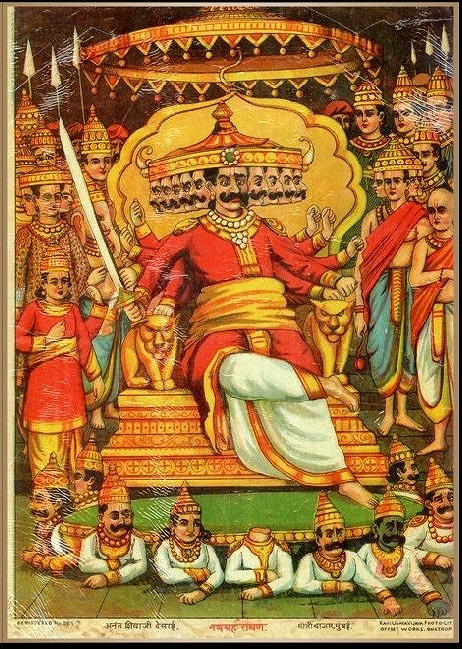

この頃ラークシャサの王ラーヴァナが、ランカー島(スリランカに比定)を根城にして全インドを征服しようとしていました。

危機を覚えたヴィシュヌはラーマ王子に転生し、ラーヴァナと戦い、これを倒しました。

第八のアヴァターラはクリシュナです。

彼は「マハーバーラタ」の主人公の一人であるアルジュナの友人で、戦意を失ったアルジュナに大義を説き戦いに赴く決意をさせるくだりは、「バガヴァッド・ギーター」という独立したヒンドゥー教ヴィシュヌ派の聖典とされています。

第九のアヴァターラはゴータマ・シッダールタです。

ただしヴィシュヌのアヴァターラとしてのこの人物は、悟りを開いて教えを広めたブッダではなく、世界に混乱を広めるためニセの真理を説く人物である、とされています。

第十のアヴァターラがカルキです。

ヴィシュヌ派の教えによれば、現在の我々が生きている時代は、正義と法の効力が本来の1/4になってしまったカリ・ユガと呼ばれる時代になっています。

この時代の最後にはカリという悪魔が出現して世界を征服しようとするのですが、カルキはその前に出現し、カリと戦って滅ぼし、次の世を招くとされています。

ヴィシュヌの妻は幸運の女神ラクシュミーです。

彼女は夫ヴィシュヌとともに、数々のアヴァターラに転生するとされています。

ラーマーヤナ

ヒンドゥー教の神話のかなりの部分を収めるのが、「ラーマーヤナ」と「マハーバーラタ」の二大叙事詩です。

先に、ヴィシュヌ派の聖典である「バガヴァッド・ギーター」が「マハーバーラタ」の一部であると述べましたが、この例に見られるように、本来独立した神話であった断片が、叙事詩の中に埋め込まれていたのです。

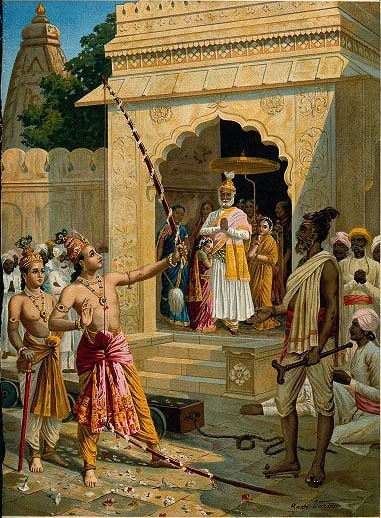

ラーマーヤナは、ヴィシュヌのアヴァターラであるラーマ王子を主人公とした物語です。

ラーマーヤナは、後に述べるマハーバーラタとよく似た要素を数多く持っています。

ここでは、その共通点を強調する形で解説していきましょう。

四人の王子が誕生する

三人の妃を持つダシャラタ王は、ラークシャサ族の侵攻から国を守るために、強い王子を得ようと馬祀祭という祭礼を催します。

その結果、王は神々から贈り物として天の甘露を授かります。

王はこれのうち半分をカウサリヤー妃に取らせます。

カウサリヤー妃は残りをスミトラー妃に渡し、スミトラー妃はさらにその半分をカイケーイー妃に渡します。

ところが、王がカイケーイー妃に与えられたもののさらに半分をカウサリヤー妃に与えるように命じたので、カウサリヤー妃は二度甘露を受け取ることになりました。

この結果、三人の妃はそれぞれ男子を産むことになりました。

甘露を最も多く受けたカウサリヤー妃からはラーマが、二度得たスミトラー妃からは双子のラクシュマナとシャトルグナが、そして取り分が一番少なかったカイケーイー妃からはバラタが生まれたのです。

彼らは全員が、ヴィシュヌの転生体であるとされています。

四人兄弟は仲睦まじく、すくすくと成長していきます。

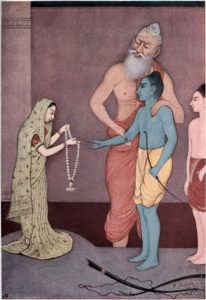

やがて成人したラーマは、ミティラー(今のネパール近辺)の王の娘シーターを妻とします。

この際、王がシーターを妻として与える条件として「シヴァの弓」を引くことを課題としますが、ラーマはやすやすとこれをこなします。

ラーマの追放

カイケーイー妃にはマンタラーというせむしの侍女がいました。

彼女は一言でいうと「ご主人様ファースト!」な人で、ラーマ王子を勝手にカイケーイー妃の子・バラタのライバルとして敵視します。

マンタラーは策謀を巡らし、カイケーイー妃に王を説得させ、バラタを即位させ、ラーマを森に追放させてしまいます。

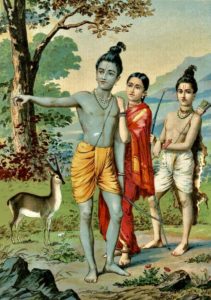

周囲、特にラーマに忠実な弟ラクシュマナは必死に命令を拒絶するように勧めるのですが、ラーマは運命を受け入れてしまい、妻シーターとともに森に去っていきます。

ラクシュマナもラーマに従い、森に入りました。

その直後、ダシャラタ王は悲しみで胸が張り裂けて死んでしまいます。

ちなみにバラタは、兄ラーマこそが王位を継ぐべきだと主張しますが、ラーマに「父の命令を守れ」と諭され、王位につきます。

カイケーイー妃も基本的にはラーマを愛しており、彼の周囲で悪意らしきものを持つのはマンタラーのみでした。

シーター誘拐

王宮を出たラーマ一行が森をさまよっていると、ラークシャサ族の女・シュールパナカーがラーマを見つけ、一目惚れしてしまいます。

シュールパナカーは早速ラーマに求婚するのですが、「僕、奥さんいるから。弟と結婚すれば?」と拒絶されてしまいます。

いきなり話を向けられた弟ラクシュマナは驚き、「僕は兄さんの従者だ。従者の妻ということは下女の身分になるということだよ。やっぱり兄さんと結婚した方が…」と再び兄にラークシャサ女を押し付けようとします。

兄弟二人は冗談のつもりだったのですが、恋情にまみれた女に冗談が通じるわけはありません。

怒ったシュールパナカーはシーターを食い殺そうとし、ラクシュマナに鼻と耳を削ぎ落とされてしまいました。ひどい話です。

辱めを受けて怒り骨髄に達したシュールパナカーは兄の一人カラに、ラーマを殺せと頼みます。

カラは一万四千の大軍を率い、ラーマ一行を襲いますが、返り討ちにあいます。

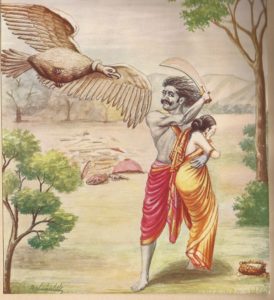

復讐が果たされなかったシュールパナカーは、もうひとりの兄であるランカー島のラーヴァナのところに行き、今度はシーターがいかに美しいかを訴え、ラーヴァナにシーターを拉致させます。

猿族との同盟

リシュヤムーカという山に、ヴァナラ族という一族が居住していました。

彼らは猿のような外見と尾を持っていますが、どうやら人間であったようです。

というか、ヴァナラ族の王スグリーヴァは太陽神スーリヤの子ですし、ヴァナラ族の大将ハヌマーンは風神ヴァーユの子とされています。

そこらの人間より、ずっと格は上であるように思われます。

ラーマはスグリーヴァと親友となり、ヴァナラ族の王位争いに介入して、スグリーヴァを王位につけます。

感謝したスグリーヴァは、ヴァナラ族の兵を集め、さらわれたシーターを捜索させました。

その結果、ハヌマーンの率いる一隊が、「シーターはランカー島にいる」ということを突き止めます。

ハヌマーンはシーターに会い、やがてラーマがヴァナラの軍勢を率いて救出に来る、ということを告げますが、ラークシャサの一人インドラジットに捕まってしまいます。

しかし、ハヌマーンは脱出し、ランカー島の町に火をかけて逃走します。

決戦

ハヌマーンはラーマの元に戻り、状況を報告します。

一方、ランカー島では正しい心を持つラークシャサのヴィピーシャナが、ラーヴァナにシーターを返還するように提案しましたが、当然のように却下されます。

ヴィピーシャナはこれでラーヴァナに見切りをつけ、自分の部隊もろともラーマに降伏します。

かくして、ラーマとラクシュマナ、ハヌマーンらのヴァナラ族、ヴィピーシャナ率いるラークシャサの一部と、ラーヴァナ・インドラジットの率いるラークシャサ軍が激突します。

ラーマ軍ははじめインドラジットに圧倒されていたのですが、ラクシュマナがインドラジットを討ち取った後は攻勢に転じ、最後にはラーマがラーヴァナを討ち取ります。

戦いが終わると、ラーマはヴィピーシャナをラークシャサの王として、シーターを伴って帰還します。

その後と蛇足

普通、戦いに勝ってヒーローがヒロインを伴って故郷に帰ればめでたしめでたしの大団円となるのですが、ラーマーヤナにはちょっと余計な後日譚がついています。

もっとも、この後日譚は最初に成立したラーマーヤナにはなく、後から追加されたものだということです。

ラーマは故郷に戻って王位に就いたのですが、「さらわれていた間、シーターの貞操は無事だったのか?」という思いに囚われてしまいます。

ラーマがシーターを問い詰めると、シーターは「自分の貞操が守られていたのなら、大地が自分を受け入れる」と言います。

すると大地が割れて女神が現れ、シーターの貞操を保証しつつ彼女を大地の底に引き入れてしまうのでした。

妻を失ったラーマは、その後新しい妻を娶らず、寂しく死に、元のヴィシュヌの姿に戻ったと言います。

なお、シーターの名は、「シータ」として「天空の城ラピュタ」のヒロインの名として取り込まれています。

さらわれたパートナー(ラピュタではパズーとシータはまだ夫婦ではありませんが)を探し求めての大冒険、という大まかな筋も一致しています。

実は「ラピュタ」にはムスカ大佐のセリフの中に「ラーマーヤナではインドラの矢と…」というくだりがあります。

厳密にはこれは「インドラの雷」で、登場する話の方もマハーバーラタだということなのですが、ラーマもマハーバラタのアルジュナ同様強弓の引き手で、「シヴァ神の弓」の使い手ですから、このあたりはあまり突っ込まなくてもいいのかも知れません。

マハーバーラタ

五人の王子が誕生する

クル族の王パーンドゥには「性交をすると死んでしまう」というとんでもない呪いがかけられていました。

このためパーンドゥの第一王妃クンティーと第二王妃マードリーは「神と交わる」という秘法を使い、クンティーが三人、マードリーが二人の男子を出産します。

クンティーの第一子ユディシュティラの父は正義の神ダルマ、第二子ビーマの父は風神ヴァーユ(つまりラーマーヤナのハヌマーンと異母兄弟)、第三子アルジュナの父はインドラでした。

マードリーはヴェーダ時代の古い神であるアシュヴィン双神を父とするナクラとサハデーヴァを産みました。

この五人を「パーンダヴァ」と呼びます。

実はクンティーは、パーンドゥの妻となる前に同じ秘法を使っており、太陽神スーリヤとの間にカルナを設けています。

クンティーがパーンドゥの子とした三人は、王族(クシャトリア)としての身分を得ましたが、カルナは三人と同等の力を持っているにも関わらず、御者の子として扱われます。

これが悲劇のひとつの原因となりました。

ライバルの100王子が誕生する

パーンドゥ王には盲目で王位を弟に譲ったドリタラーシュトラという兄がおり、彼はその妻との間にドゥルヨーダナを筆頭とする100人の王子を設けています。

とは言っても、普通のやり方で産んだのではありません。

ドリタラーシュトラの妻はかつて聖仙をもてなしたことがあり、その返礼ということで100人の息子に恵まれるという祝福を受けました。

しかし、ドリタラーシュトラの子を身ごもった時、二年経っても分娩できず、ようやく産んでみたらそれは鉄の塊でした。

この鉄の塊を100個に切り分け、ギー(ヨーグルトのようなもの)の入った瓶に入れたところ、それぞれから男子が生まれます。

彼ら100人は、叔父や後に盟友となったカルナを含め、カウラヴァと呼ばれます。

先に説明したパーンダヴァとカウラヴァの争いが、マハーバーラタの主軸を形成することになります。

競技会と五王子の結婚

ある時、クル族の王家が主催する競技会が開かれ、カルナはそれに参加します。

同じ競技会にはパーンダヴァやカウラヴァも参加しており、特にアルジュナが優れた武芸の腕を見せていました。

カルナはアルジュナに挑戦しますが、「御者の子がクシャトリアに挑戦するとは不遜である」として対戦を果たせませんでした。

これでカルナはアルジュナに対して深い恨みを持つことになります。

また別の時、ドルパダ王の娘ドラウパディーの婿選びの武芸大会があった時、カルナはアルジュナの他には引けないはずの強弓を引き、ドラウパディーを妻とする資格を得ます。

しかし、ドラウパディー本人が「御者の息子の妻はイヤ」と言ってしまったために、彼女はアルジュナのものとされました。

アルジュナは母の元に戻り「母上、素晴らしいものを手に入れました」と誇らしげに言います。

しかし、クンティーは托鉢して食料でももらってきたものと思い、「なんであれ兄弟みんなで平等に分けるのですよ」と言ってしまいます。

後で自分がとんでもないことを言ってしまったと後悔したクンティーは、長兄ユディシュティラとともに、ドラウパディーをアルジュナだけの妻とするように説得しますが、頑固なアルジュナはこれを拒み、ドラウパディーを五人共通の妻としてしまいます。

アルジュナの追放

パーンダヴァ五兄弟はドラウパディーを共通の妻とする時、ひとつの誓いを立てました。

それは、「ドラウパディーは兄弟のうち一人と一夜を共にする。その間他の兄弟は邪魔をしない。邪魔をした場合には十二年の追放に処す」というものです。

ある日、一人の男が「泥棒に牛を盗まれた」とアルジュナに助けを求めて来ます。

義侠心にあついアルジュナはさっそく助けようとしますが、彼の武器はその夜ユディシュティラとドラウパディーが共にいる部屋にあります。

武器を取りに行ったら誓いを破ってしまうことになるのです。

しかしアルジュナはためらわず部屋へと行き、武器を取って馬にまたがると、泥棒退治に出かけて行きます。

戻ってきたアルジュナは兄弟・妻・母に自分を追放するように求めます。

事情が事情であるだけに、邪魔をされたユディシュティラとドラウパディーが真っ先に反対しますが、アルジュナはここでも異常な律儀さを発揮し、とうとう自分自身を追放させてしまうのでした。

ただ、アルジュナはこの放浪の過程で3人の妻と結婚します。

また、アプサラス(インド神話の水の精)であるウルヴァシーの求婚を拒んでいます。

これはウルヴァシーが自分の遠い先祖であったためですが、「人間の常識は神には通用しない」と怒ったウルヴァシーにより、性的不能者になる呪いをかけられてしまいます。

アルジュナの「実父」であるインドラが慌てて介入したため、呪いの期間は一年のみで、アルジュナが望んだ時に発動する、という形に変更はされましたが。

なお、最後の妻スバドラーはクリシュナの妹で、スバドラーとアルジュナの孫がパーンダヴァ最後の生き残りとなります。

サイコロ賭博での敗北

一方、パーンダヴァの長兄ユディシュティラは、一度クル族の王国の半分を譲り受けて王となりました。

しかし、カウラヴァ100兄弟の伯父であるシャクニとサイコロ賭博を行い、負けてすべてを失ってしまいます。

兄弟は王宮から追放され12年を過ごし、さらに1年間身分を隠して生きることを共用されます。

この追放期間中、アルジュナはシヴァ神の所に赴いて武芸の修行を行います。

修行を終えてシヴァ神からパーシュパタという武器を授かったアルジュナは、最後の一年を兄弟とともに過ごすべく、兄弟たちが身を寄せていたシラータ王の宮殿に赴きます。

ここでは身分を隠したまま一年を過ごさなければならないので、アルジュナはウルヴァシーの呪いを発動させ、宦官として生活します。

しかし、カウラヴァの軍勢がヴィラータの王国に侵入してくると、アルジュナは一人でこれを撃退します。

隠遁の一年が明け、正体を現しアルジュナがクルの王族だとわかったヴィラータ王は喜び、「娘をもらってくれ」と持ちかけます。

しかしアルジュナは「自分、もう歳っすから」と断り、スバドラーとの間の子アビマニユの妻にもらい受けます。

クルクシェートラの戦い

パーンダヴァはヴィラータをはじめとする味方を集め、王位奪還のためにカウラヴァとの決戦の準備をします。

カウラヴァも対抗するために味方をかき集めます。

この際焦点となったのは、クリシュナと彼の率いる軍勢でした。

クリシュナは、(後でその理由がわかりますが)戦士として来るべき戦いに参加することを禁じられていました。

このため、カウラヴァはクリシュナ配下の勇猛な軍勢を味方とします。

一方、アルジュナはクリシュナに対する友情の故に、武器を持たない彼を御者として迎え入れるのでした。

かくして準備は整い、両軍は激突します。

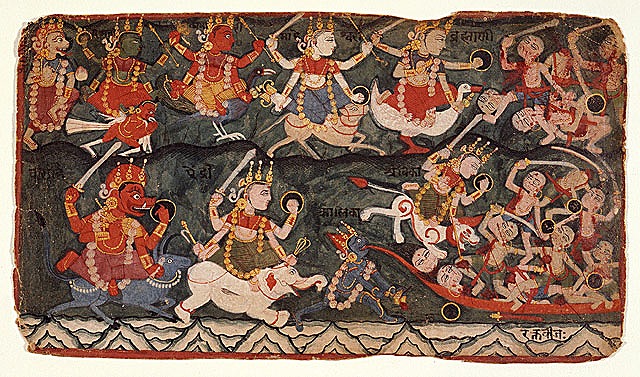

クルクシェートラの戦いを描いた図

戦いはカウラヴァに加勢した有力武将にアルジュナとその息子アビマニユが立ち向かい、その合間にビーマが100兄弟を次々と殺していく、という展開になります。

アルジュナは戦いの最中、顔見知りや親戚が大半であるカウラヴァと命のやり取りをすることに疑問を感じてしまうのですが、この時クリシュナが自分はヴィシュヌの化身であるとその正体を明かします。

クリシュナがこの戦いで戦士として参加することができないのは、彼がヴィシュヌとしての力をふるうと両軍のパワーバランスが一気に崩れてしまうからでした。

ヴィシュヌ=クリシュナはアルジュナに、「あなたの義務は正義のために、犠牲、結果、報酬の心配なしに戦うことである」と告げます。

このくだりが、「バガヴァッド・ギーター」というヒンドゥー教の独立した聖典になっていることは、何度か言及しました。

かくしてアルジュナは戦うクシャトリアとしての本分に目覚め、全力をあげてカウラヴァ軍と激闘を繰り広げます。

やがてアルジュナは、大叔父にあたるビーシュマや、宿敵カルナを倒します。

パーンダヴァの師であり、特にアルジュナに目をかけていたドローナは、ドラウパディーの兄であるドリシュタデュムナに討たれます。

やがてカウラヴァの総帥ドゥルヨーダナもビーマとの一騎打ちの果てに倒れ、戦える状態になっているのはドローナの息子アシュヴァッターマンだけとなります。

戦いはぼパーンダヴァの勝ちとなっていましたが、アシュヴァッターマンは乾坤一擲(ケンコンイッテキ)の夜襲を敢行し、パーンダヴァ軍を壊滅させます。

生き残ったのは、五兄弟とクリシュナ、それにもう一人だけでした。

アシュヴァッターマンは夜襲によって五兄弟を殺したと思っていましたが、死んだのは五兄弟の息子たちでした。

ターゲットを間違えたことを恥じたアシュヴァッターマンは、とある僧院に逃げます。

ここでアシュヴァッターマンは父ドローナから伝授されたブラフマシラーストラという超兵器を作り出し、パーンダヴァに向かって放ちます。

しかし、アルジュナも師ドローナからブラフマシラーストラを伝授されており、クリシュナの指示に従い、同じものをアシュヴァッターマンに放ちます。

ブラフマシラーストラがどういう武器なのか、詳細な記述はありませんが、どうやら効果から見ると核弾頭入りの巡航ミサイルのようなものであったようです。

最初に放たれたブラフマシラーストラは、空中で激突し激しい衝撃が周囲を襲います。

ここに聖仙ヴィヤーサが現れ、両者に武器を収めるようにと告げます。

アルジュナは言われた通りに武器を収めますが、実はここで勝負はついたことになります。

ブラフマシラーストラは、収めることができれば何度も放つことができますが、収めなければもう発射できないという性質を持っていたのです。

アルジュナはドローナから完全なブラフマシラーストラの使い方を教わっていましたが、アシュヴァッターマンの知識は不完全な状態で、収め方を学んでいなかったのでした。

アルジュナはこの後、望めば何度でも超兵器を発射できますが、アシュヴァッターマンはもう撃てません。

ただ、「もう一発」だけは撃てたようで、アシュヴァッターマンは戦場にいたアビマニユの妻・ウッタラーの下腹を狙います。

ウッタラーは妊娠しており、パーンダヴァの息子たちが死に絶えた今、その胎内の子が唯一のクル族の生き残りになるはずでした。

アシュヴァッターマンはブラフマシラーストラを放ち、ウッタラーは死産してしまいます。

しかし、クリシュナがすかさず蘇生の措置を取ったため胎児は復活します。

アシュヴァッターマンは不死の身体であったため、パーンダヴァはその首を取ることはできず、彼を森へと追放します。

こうして、大戦争は集結しました。

その後

ユディシュティラは王位に復し、パーンダヴァの治世はその後36年続きます。

36年後に彼らはクリシュナが死んだ(というよりこの世での役目を終えてヴィシュヌの本体に戻った)という知らせを受け、自分たちのこの世での役目も終わったと考え、ヒマーラヤに登ります。

その過程で兄弟はひとり、またひとりと倒れていき、最後にユディシュティラが倒れ、全員が天国に転生して、この長い物語は終わりとなります。

このように、ラーマーヤナとマハーバーラタには共通点があります。

いわゆる「アーチャー」がメインヒーローとなっている点、失った何か(片方は妻、片方は王国)を取り戻すのが大きなテーマとなっている点、神の転生者が兄弟となり主人公グループを形成している点、物悲しいエピローグが付属している点などです。

マハーバーラタは、最終的には200万近い軍勢が激突し、両軍ともにほぼ全滅する話です。

この死体の山を築くために、さまざまな超兵器が登場します。

その中には、現在の核兵器と同等の威力を持つのではないか、と思われる「インドラの雷」も存在するのです。

古代インド人の発想の豊かさには、ただ驚くしかありません。

コメントを残す