日本神話における主要神であり、最高神のアマテラス、月神ツクヨミに並ぶ神の一人、スサノヲ。

京都の八坂神社や埼玉県大宮の武蔵一之宮氷川神社に祀られ、神話においては八岐大蛇を討伐する英雄的な神として描かれます。世間一般においても、スサノヲのイメージはそれに近しいものが浸透し、ゲームなどではイケメン化されている事もしばしばあります。

確かにスサノヲは英雄的な神ですが、この神は厳密には非常に多面的な性格を帯びており、英雄神以外にも荒ぶる神としての側面や、冥界の神としての顔も持ち合わせています。

そこで今回は、スサノヲの神話や信仰、彼の持つ多くの顔について紹介していきます。

Contents

スサノヲはどんな神?

最初に、スサノヲの概説からしていきましょう。

スサノヲは日本神話における神の一柱であり、「建速須佐之男命」とも呼称され、海神や嵐神、英雄神、冥界神などの多彩な性格を帯びています。

神話において異なる性格を見せるのも特徴で、悪神のように振る舞ったかとおもえば英雄的な行いをしたりと、善と悪の二面性を併せ持っている神でもあり、神話におけるトリックスターの一人でもあります。

兄弟、及び姉妹として姉に太陽神アマテラス、兄に月神ツクヨミを持ちます。『古事記』では父イザナミが川で禊を行い、鼻を洗った時に産まれました。なお『日本書紀』では母イザナミが死んでいない為、両親の間に産まれます。

妻にはクシナダヒメ、子孫には「お稲荷様」の愛称でお馴染みのウカノミタマ、宗像三神、6代後の子孫に国造りを行ったオオナムチ(後のオオクニヌシ)がいる事で知られています。

世界の神話における神のカテゴリーの一つ。秩序を破り神話を展開していくが、結果的に文化の発展などに役立っている事が多く、善と悪、破壊と創造などの対立する性質を内包している。人類に火を齎したプロメテウス(ギリシア)、悪戯好きの悪神ロキ(北欧)、人類に知恵を齎したルシファー(旧約聖書『創世記』)などが例として挙げられる。

日本神話における女神。漢字では櫛名田比売命。別名「稲田姫命(いなだひめのみこと)」とも。

稲田の守護神であり、アシナヅチ、テナヅチという夫婦の八番目の娘として登場する。八岐大蛇に生贄として捧げられる予定だったが、スサノヲが八岐大蛇を退治する事を条件に求婚され妻となる。

日本神話における女神。漢字では宇迦之御魂。稲の精霊を神格化した神であり、神名の「宇迦」は食物を意味する「食(うけ)」と同じ意味を持つ。五穀豊穣を司る日本を代表する食物神であり、全国の稲荷神社、及び伏見稲荷大社の主祭神。稲荷神社には狐の像が鎮座しているが、実はお稲荷様=狐ではなく、正確には狐はウカノミタマの眷属である。

『古事記』において、アマテラスとスサノヲが高天原にて誓約という占いをした際に生まれた神。三姉妹の女神であり、タギリヒメ(沖ノ宮)、タギツヒメ(中津宮)、イチキシマヒメ(辺津島)の三名で構成され、福岡県の宗像大社、広島県の厳島神社に祀られる。神格としては海や交通運輸、財福・技芸を司る。

スサノヲから6代、或いは7代後の子孫。漢字では大己貴命。兄弟である八十神によって殺害されるも復活し、後に冥界でスサノヲの試練を乗り越えた結果認められオオクニヌシとなる。その後はスクナヒコナと共に全国を巡り国造りを行う。神としては文化神、農業神、商業神、医療神、縁結びの神などの側面を持ち、島根県の出雲大社に祀られている。

元々は天上の神々である天津神でしたが、天界を追放されてからは地上世界である葦原中国(あしはらのなかつくに)に降り立ち、国津神というカテゴリーの神になります。

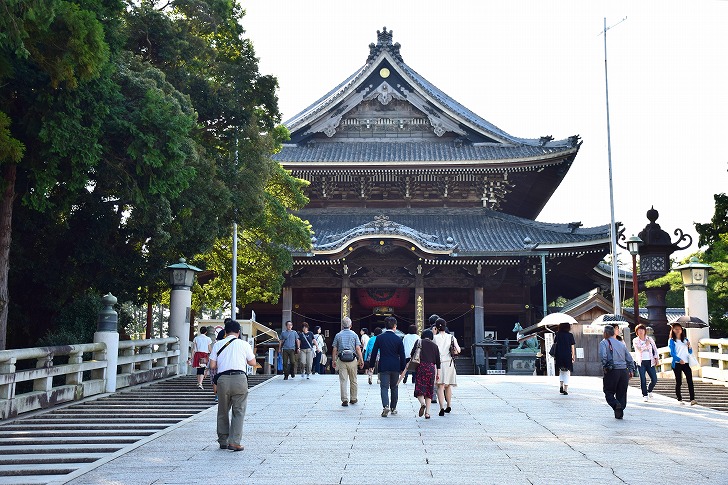

スサノヲを祀る神社としては全国の八坂、津島、氷川と名の付く神社で祀られており、関西では京都の八坂神社、関東では埼玉県大宮にある武蔵一之宮氷川神社の主祭神として有名です。神格としては農業神、防災疫除のご利益があるとされ、古来より人気を博した神でもありました。

なお、防災疫除に関してはスサノヲが天界を追放される際に爪や髭を切られて穢れを落とされたという説話に加え、疫病神であった牛頭天王と同一視されていた事に由来するとされます。

日本神話の中でも高い知名度を誇り、在来の神として長らく親しまれているスサノヲですが、『日本書紀』の一節では新羅(古代朝鮮半島南東部の国)に降り立ったという記述があります。この点から、スサノヲは異国に由来を持つとも説かれます。

また、仏教と神道が習合する中世の時代においては仏教における神々とも習合し、後述する牛頭天王や赤山明神などの行疫神(ぎょうえきしん)とも同一視されていきました。

日本神話における神々の分類。天津神は最初に現れた「別天津神(ことあまつかみ)」やその次に出現した「神世七代(かみのよななよ)」、それからアマテラスやその系譜を含む天上の神々。

国津神は天から地上に降りた、若しくは地上世界である葦原中国の神々を指す。代表例であれば国造りを行ったオオクニヌシやその妻のスセリビメなどが挙げられる。

スサノヲは天界を追放されて地上に降り、最終的には地下世界である根の国に住んだ為、天津神から国津神となった。

日本神話における地上世界。スサノヲが天界を追放されて訪れた世界であり、彼の子孫であるオオクニヌシが国造りを行った。国津神たちが統治していたが、最終的には天津神たちによって平定され、譲り渡す事になる。

疫病を齎す神のこと。中世においては祇園社(現在の八坂神社)の祭神であった牛頭天王がその筆頭格として挙げられる。

暴虐の悪神スサノヲー高天原にて

スサノヲは神話において多くの顔を持ちます。最初に表れるスサノヲの性格は「悪神」とも言える側面です。

『古事記』において、スサノヲはイザナギから生まれた後、海の世界を支配するように命じられます。これは同時に生まれたアマテラスやツクヨミも同様で、姉は天上世界である高天原、ツクヨミは夜の世界を治めるよう言われました。

尚、アマテラス、ツクヨミ、スサノヲの三人は「三貴子(みはしらのうずのみこ)」と総称され、重要視されています。

生まれた当初のスサノヲに英雄的な面は欠片も無く、顎鬚がみぞおちに垂れ下がるまでの長い間泣きわめいていた。それは河や海の水を干上がらせてしまう程で、父イザナギがその理由を聞くと、スサノヲは「泣き母のいる根之堅州國に行きたい」と答える。それを聞いたイザナギは激怒し、スサノヲを追放してしまう。

スサノヲはその後、根の国に向かう事を決め、その前に姉であるアマテラスに挨拶をしに天界の高天原に赴く。彼が天界に向かう道中は山や川が揺れ動き、国土全体が震える程だった。

姉のアマテラスはその事を聞くと「弟が高天原を奪いにやってきた」と思い、千本の矢の入る矢入れと弓を携え、威勢雄々しくスサノヲを出迎える。

完全武装で自分を迎える姉を前にし、スサノヲは自分に邪な考えなどなく、ただ挨拶をしに来ただけだと弁明するが、信じては貰えない。そこでアマテラスは「誓約(うけい)」という占いを用いて身の潔白を証明しようと持ち掛ける。

結果としてスサノヲは身の潔白を証明する事に成功したが、喜びのあまり舞い上がってしまい、高天原の田の畦を断ち切り、水路を埋め、更には馬の皮を剥いで投げつけるなど悪逆の限りを尽くした。

アマテラスはその所業を見て恐れおののき、天岩戸に引き籠ってしまう。

この後に続くのが有名な「岩戸開き」の神話であり、天界の神々がアマテラスを岩戸から連れ出す為に知恵を巡らせる。

日本神話における冥界。『日本書紀』では「根国」と呼ばれる。「根」は地下、「堅州」は東北方の地=死者世界を意味しているとされる。

神話において母イザナミが赴いた黄泉の国との関連性に関しては複数の説がある。

その後、知恵に長けるオモイカネや、芸能の神であるアメノウズメを始めとした神々の協力の末、アマテラスを岩戸から引き出す事に成功しました。スサノヲは手足の爪や髭を切って罪を祓い、天界を追放されます。

ですが、スサノヲの非道な行いはまだこれだけではなく、それが「女神オオゲツヒメの殺害」です。

その神話は以下のようなものです。

天上世界を追われたスサノヲは下界へ降りると、食べ物を求めてオオゲツヒメという女神の下へ向かった。オオゲツヒメは喜んで食べ物を調理して差し出すが、スサノヲがその作り方を覗き見すると、鼻や口、尻から食べ物を取り出していた。

その有様を見たスサノヲは激怒し、オオゲツヒメを殺してしまう。するとその死体から様々な物が生まれた。

頭からは蚕、二つの目には稲の種、耳には粟、鼻には小豆、尻には大豆が生ったとされる。

この神話はスサノヲによる女神の殺害という事に加え、食物の起源を語るという意味合いを持ち合わせています。

神の死体から農作物が生まれるという神話は日本神話に特有のものではなく、インドネシアのヴェマーレ族に伝わる神話にも見られ、「ハイヌウェレ型神話」と呼称されます。

ここまでのスサノヲは亡き母に焦がれる幼児性が強く、同時に天界での振る舞いやオオゲツヒメの殺害に関しては「悪神」とも言えるものでしょう。

ドイツの神話学者イェンゼンによって定義された神話類型。死体から農作物が生じるというものであり、ヴェマーレ族の神話ではココヤシから生まれた少女ハイヌウェレの死体から芋が発生していったと語られる。類型は日本以外にも東南アジアやオセアニアなどに見られる事が多い。

英雄神スサノヲー八岐大蛇の討伐

ここまではあまり活躍しておらず、寧ろ神話における悪役としての印象が強かったかと思われます。ですが、地上に降りてからスサノヲのイメージは一転します。

スサノヲが原因で起こった「天岩戸」の一件が解決した後、彼は高天原を追放されて下界に下り、出雲国の肥河(ひのかわ)の上流にある鳥髪という場所へと降り立ちます。この鳥髪は現在の船通山に相当し、鳥取県と島根県の県境に位置します。

この地で、スサノヲは八岐大蛇という大蛇を討伐する事になります。それでは、その神話を要約して紹介しましょう。

スサノヲが出雲国の肥河の上流の鳥髪に降ると、河から箸が流れて来た為、近くに人が住んでいると思い河を上っていくと、老夫婦とその娘に出会った。

スサノヲが「お前たちは誰か」と聞くと、老翁は「私は国津神で、オオヤマツミの子です、私の名はアシナヅチと言い、妻はテナヅチと言い、娘の名はクシナダヒメと申します。」と答えた。

三人は一緒になって泣いており、スサノヲがその理由を問うと、アシナヅチは「私には元々8人の娘がいましたが、高志の八岐大蛇が毎年やって来て食ってしまうのです。そろそろ大蛇がやってくる時期なので、それで泣いているのです。」と言った。

また八岐大蛇はアシナヅチ曰く「目は赤カガチのようで、一つの身体に八つの頭と尾があり、その長さは谷を八つ渡る程に長い」という恐ろしい怪物であるという。

するとスサノヲは老翁に対し「この娘を私にくれないだろうか」と言った。アシナヅチは当然困惑し「恐れ多い事です。貴方の名前も知らないのですから」と答える。

スサノヲはそこで初めて自分の素性を明かし、自分がアマテラスの弟である事、そして訳あって地上に降りて来た事を告げる。するとアシナヅチとテナヅチの老夫婦は納得し、娘を渡す事に同意した。

早速スサノヲは八岐大蛇退治の準備を始め、クシナダヒメを櫛に変えて髪に差し、老夫婦に「八塩折之酒(やしおおりのさけ)」という強い酒を造らせ、八つの桶を用意するように言う。

八岐大蛇がやってくると、大蛇はその酒の入った八つの桶にそれぞれの頭を突っ込んで飲み始め、酔って動けなくなってしまった。そこでスサノヲは腰に着けていた十拳剣(とつかのつるぎ)を抜いて八岐大蛇を討ち倒した。

大蛇の死体からは太刀が見つかり、スサノヲはこれをアマテラスに献上し、姉弟は和解に至ったとされる。

この太刀は「草薙之太刀」「天叢雲剣」と呼ばれ、三種の神器の一つとなった。

日本神話における山の神。国津神であり、日本の山神の総元締めとして知られ、愛媛県大三島町の大山祇神社を始め全国の三島系神社、青森県の岩木山神社、静岡県の三嶋大社などで祀られる。

主に山の神、海の神、酒造りの神として信仰される。

クシナダヒメの両親。スサノヲにより自分の宮殿の執事に任命され、「稲田宮主須賀之八耳神(いなだのみやぬしすがのやつみみのかみ)」と名付けられる。手長神社、足長神社などに祀られるが、埼玉県大宮の武蔵一之宮氷川神社にも社が建てられている。

三種の神器の一つ。別名として「草薙之太刀」「都牟刈太刀(つむかりのたち)」とも呼称される。

タケミカヅチが用いた「布津御霊(ふつのみたま)」やスサノヲが用いた「天羽々斬(あまのはばきり)」に並んで「神代三剣」の一つに数えられる。

『Fate』シリーズにおいては「草那芸之大刀」「都牟刈」、『真・女神転生Ⅴ』では「天剣叢雲」の名で登場。

この神話において、スサノヲは怪物を退治する「英雄神」として描かれています。

嵐の神であるスサノヲが大蛇を退治するという構図ですが、世界の神話において、蛇と竜は同一視される存在でもあります。また、天候神・英雄神による竜(蛇)の退治というのは世界の神話によく見られる説話であり、

- 全能神ゼウスと怪物テュポーン(ギリシア神話)

- 戦神トールと世界蛇ヨルムンガンド(北欧神話)

- 軍神インドラと魔神ヴリトラ(インド神話)

- 英雄スラエータオナと邪竜アジ・ダハ―カ(ペルシア神話・ゾロアスター教)

- 唯一神ヤハウェと怪物リヴァイアサン(聖書)

- 嵐神バアルと海神ヤム(ウガリット神話)

- 最高神マルドゥクと海の女神ティアマト(バビロニア神話)

などが挙げられます。特にスサノヲはクシナダヒメというヒロインを救う為に怪物を倒すという点において、ギリシア神話における英雄ペルセウスの神話と比較される事があります。

この神話を経て、スサノヲは未熟な神から英雄的な神へと成長を遂げていきます。

また、これは一種の通過儀礼(イニシエーション)であり、大蛇は水蛇神でありつつ、コントロールできない河川や自然の暴威のシンボルです。スサノヲも同様に嵐、つまり水の概念に触れる神である為、両者は同じ象徴性を内包している訳です。

故に、スサノヲにとっての八岐大蛇は己自身、或いは己の負の側面であり、それを否定し乗り越える事で英雄として進化を遂げると解釈する事も出来ます。

実際、スサノヲは水神でもある八岐大蛇を討伐した事から水を治める神としても信仰されます。

埼玉県大宮の氷川神社には「蛇の池」という場所がありますが、そこではスサノヲが治水神としての性質を持つ事を書いた立て看板があります。気になる方は是非足を運んで見てください。

人の一生には一つの領域から次の領域へと通り過ぎていく必要のある段階がある。その段階ごとに行われるのが通過儀礼である。主に人生の節目ごとに表れ、身近なものであれば七五三の宮参り、成年式などが挙げられる。

スサノヲは日本で最初に歌を詠んだ者であるともされ、文化英雄的な側面も併せ持っています。その歌がこちらです。

荒々しくも英雄的なスサノヲ像ですが、意外と文化的な顔も持っている訳ですね。

その後は出雲の須賀という地に宮殿を建てたとされ、全国にある須賀神社ではスサノヲを祀っています。神仏分離令以前は「牛頭天王社」とも称されていました。

神話において、文化の発展に貢献した神や英雄。文化英雄は先述したトリックスターの性質を併せ持つ事が多く、プロメテウスやルシファー、旧約聖書偽典『第一エノク書』の堕天使の集団であるエグリゴリに加え、メソポタミア神話の水神エンキやフィンランドの叙事詩『カレワラ』に登場する賢人ワイナミョイネンなどが含まれる。

明治維新の際に起きた運動。それまでは神仏習合の時代が続き、在来の神と仏教の仏菩薩、天部の神が同一視されて祀られていたが、それらが禁止された。

冥界神スサノヲ ー オオクニヌシに試練を授ける

八岐大蛇を討伐し、英雄神へと変貌を遂げたスサノヲ。ですが彼の出番はこれで終わりではありません。次にスサノヲが姿を現すのは、彼の子孫にして国造りを行ったオオクニヌシの神話です。

その神話におけるスサノヲは悪神でも英雄でもなく、冥界に君臨し、己の子孫に様々な試練を授ける大神として登場します。

オオクニヌシ、当時はまだオオナムチと呼ばれていた頃の彼は「因幡の白兎」を助け、その後に兄弟である八十神達に一度殺された後に復活し、自らの祖であるスサノヲのいる根の国へ向かうように言われます。その後の神話が以下の通りです。

オオナムチはオオヤビコの言葉に従い、スサノヲのいる根之堅州國へと向かった。そこではスサノヲの娘のスセリビメと出会い、目と目を合わせただけで互いに結婚を言い渡した。

スセリビメは家に帰ると父に「たいそう立派な神様がいらっしゃいました」と言うと、スサノヲはオオナムチを一瞥しただけで「これはアシハラシコオ(葦原醜男)という神だ」と吐き捨てる。

アシハラというのは地下の冥界である根の国に対しての地上世界(葦原中国)の意である。

スサノヲは地上から来訪したオオナムチを宮殿に迎え入れるが、娘の気に入った男という事もあり、勇気を試すついでに数々の嫌がらせを行う。

最初に、スサノヲはオオナムチの寝室として蛇が住まう部屋を宛がう。当然危険だが、妻であるスセリビメが「蛇が噛み付こうとしたら、この領巾(ひれ)を三回降って追い払って下さい」と助言し、オオナムチは事無きを得る。

翌日、オオナムチはムカデと蜂のいる部屋に入れられるも、前日と同じく領巾をスセリビメに用意して貰い、無事に出てくる。

スサノヲは更に、鏑矢を野原へと射て取りに行かせる。スサノヲは野に火を点けて焼こうとするも、ふと現れた鼠に助けられ、オオナムチは洞窟状の穴に実を潜める事で難を逃れた。

他にもスサノヲは自分のシラミ取りをオオナムチにやらせるも、スサノヲの髪の中にはムカデが潜んでいた。取ったシラミを口に含んで噛み殺させるが、ムカデを口に含めば口の中を刺されて死んでしまう。それがスサノヲの狙いだったが、スセリビメが木の実と赤土をオオナムチに与え、噛んで吐き出させた。スサノヲはそれを見て本当にムカデを噛み砕いていると思い、そのまま寝てしまった。

オオナムチは「いまでもここにいては確実に死んでしまう」と思い、根の国から脱出する事を決意する。彼はスサノヲの髪を柱に結び付けて動けないようにし、生太刀(いくたち)と生弓矢(いくゆみや)、雨沼琴(あめのぬごと)という琴を持って逃げ出す。

しかし琴が樹に当たって音が出てしまい、スサノヲは目を覚ましてしまう。だがスサノヲは髪が柱に結び付けられている為、すぐに動き出す事は出来ず、その隙にオオナムチは地上と冥界の境界である黄泉比良坂(よもつひらさか)にまで逃げ果せていた。

遥か先の坂の上を見上げ、スサノヲはこう言う。

「そのお前が持っている生太刀と生弓矢で、兄弟の八十神達を倒し、お前が葦原中国を治めろ。お前が大国主(オオクニヌシ)となり、また宇都志国主神(うつしくにぬしのかみ)と名乗り、スセリビメを妻とし、宇迦の山の麓に天に届く程の宮殿を建てて住め!」

オオクニヌシとなったオオナムチはその後、スサノヲの言う通りに八十神達を退け、地上世界に土着した国津神として国造りを始めた。

『古事記』に登場する男神であり、『日本書紀』における五十猛(イソタケル)と同一視される。 害虫や毒蛇などを追い払うと信じられた呪術的な布。 オオナムチの兄弟の神々。ヤガミヒメという女神に求婚するも断られ、オオナムチとの結婚を宣言される。それに嫉妬した八十神達はオオナムチを殺害する。しかしオオナムチは復活し、根の国訪問を経てオオクニヌシとなった彼に平定される。 日本神話における、地上と冥界の境界線。黄泉の国と根の国は入口を共有しており、この黄泉比良坂から向かう事のできる異なる異界であるとされる。かつてイザナギとイザナミが離別した地でもある。 地上の神が地下の異界である冥界に赴くというのも先述の竜退治と同じく、汎世界的に見られる神話のモチーフです。 このタイプの神話は俗に「冥界下り」と呼ばれ、古いものでは最古の神話とされるメソポタミアの時代から存在します。その神話では女神イナンナ/イシュタルを主人公とする「イナンナ/イシュタルの冥界下り」というものが語られていますね。 他にもギリシア神話では詩人オルフェウス、冥界の女神であるペルセポネ、酒と酩酊の神であるディオニュソスの冥界下りなどが存在し、日本においてもオオクニヌシ以前にイザナギが冥界へと下っています、 この神話もスサノヲの八岐大蛇退治と同質の通過儀礼であり、根の国の訪問を経てオオナムチから地上を統べるオオクニヌシになるという構図が見受けられます。 オオクニヌシの神話におけるスサノヲは己の子孫をバックアップする祖神、冥界に住まう老賢者という性質を帯びている訳です。 さて、ここまでは古代の神話に語られるスサノヲについて触れてきました。 悪神から英雄神、冥界の大神へと成長していったスサノヲですが、時代が下って中世になると、この神は更に複雑化していきます。 中世という時代には仏教が到来し、在来の神々と習合していく「神仏習合」の時代でした。 例えば、最高神アマテラスは密教の本尊である大日如来と、オオクニヌシは古代インドのシヴァの化身・破壊神であるマハーカーラを仏教化した大黒天と習合し、新たな姿を獲得していきます。 スサノヲもその例に漏れず、中世という時代においては異国に起源を持つ神々と習合し、変貌を遂げていったという過去を持ちます。 そこでこの項では、スサノヲと習合していった仏教の神々を紹介していきます。 仏教の体系の一つ。釈迦如来を本尊とする通常の仏教(顕教)とは違い、最高存在である大日如来との合一を目的とする「入我我入」などの神秘主義的な思想を持つ。日本には最澄が開いた天台密教(台密)と空海が開いた真言密教(東密)の二つが存在する。 密教における本尊。大乗仏教における毘盧遮那仏とも同一視される尊格。密教の教義において、釈迦如来を含む全ての仏は大日如来の化身であると解釈され、密教の世界観を図式化した「胎蔵界曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」の中心に描かれる。 梵名はマハー・ヴァイローチャナ・タダ―カタと言い、古代インドの太陽神及びアスラ王であるヴィローシャナ、或いはイランのアフラ・マズダ―を源流とする。 仏教における天部の一人。インド神話におけるシヴァ神の化身・戦闘神であるマハーカーラが仏教に取り込まれた姿であり、音読みで「ダイコク」と読める事からオオクニヌシと習合し、七福神の一人となる。 スサノヲと習合した神仏習合の神の筆頭として挙げられるのが牛頭天王です。 牛頭天王は本地を薬師如来とし、八坂神社がまだ「祇園社」と呼ばれていた頃の主祭神でもありました。八大竜王の一人、娑伽羅龍王(しゃがらりゅうおう)の娘の頗梨采女(はりさいじょ)を妻とし、その間に8人の神(八王子)をもうけます。 牛頭天王は疫病神として知られ、「蘇民将来」という疫病に纏わる民間信仰の説話に登場する「武塔神(むとうしん)」という神と同一視されます。 一見すると疫病を齎す恐ろしい神ですが、真摯に信仰する者は疫病から護って貰えると信じられており、祇園社を始め広く信仰されていました。 スサノヲとは互いに荒々しい神である事に加え、スサノヲが天界を追放される際に手足の爪と髭を切り穢れを祓った事から「疫病除け」の共通点があった事に起因すると考えられています。 牛頭天王に関してはこちらの記事で詳細に解説しているので、どうぞ併せてお読み下さい↓ 次に紹介するのは、赤山明神です。 この神は京都にある赤山禅院という天台宗系の寺院の本尊であり、本地を地蔵菩薩としています。赤山明神は『源平盛衰記』という文献の中においては以下のように言及されています。 「赤山とは震旦の山の名なり。彼の山に住む神なれば赤山明神と申すにや。本地地蔵菩薩なり。太山府君とぞ申す。」 (川村湊著『闇の摩多羅神 変幻する異神の謎を追う』河出書房、2008年、88p) 他にも『太平記』などの文献でも言及されており、赤山明神は唐様の装束に身を包み、左手に弓、右手に鏑矢を携えた老翁という、異国風の装いをしているとされます。 ここで言う「太山府君」というのは古代中国の道教における冥界神である泰山府君であり、赤山明神が仏教神でありながら異国神である事を示しています。 泰山府君は別名「東岳大帝」と呼ばれ、地獄の十王の一人とされる神格であり、閻魔大王とも習合したという経緯を持ちます。 赤山明神は天台宗の僧である円仁が中国の赤山で修行していた際に感得した神とされ、修行を終えて帰国する時に船の中に表れたとも伝承されます。 この神も牛頭天王や摩多羅神と同じく行疫神であり、また泰山府君が冥界の神である事から、スサノヲとも共通する性質を帯びています。 天台宗には同じく「新羅明神」という神も存在し、伝承においては赤山明神が新羅明神の眷属であるとするものが語られています。この二柱の神は双方とも天台宗で信仰された神であるが、これは天台宗の「寺門派」「山門派」という宗派の対立関係が反映されているとされます。 天台宗の宗派。寺門派は滋賀県の園城寺、山門派が比叡山延暦寺を拠点とする。教主であった円仁(えんちん)とその後の円珍(えんちん)の仏教解釈の相違から分裂し、対立する。 摩多羅神も赤山明神と同じく、天台宗において信仰される神です。 この神は「常行三昧堂」、通称「常行堂」と呼ばれるお堂に祀られ、阿弥陀如来像の背後にひっそりと佇んでいる事から「後戸の神」と呼称されます。 神格としては念仏の守護神として信仰され、お堂の名にもなっている「常行三昧」というのは仏教における修行の一つであり、阿弥陀如来の名を唱えながら本尊の周囲を巡るというものです。 摩多羅神も中国的な装いをしており、摩多羅神を描いた「摩多羅神の曼荼羅」と呼ばれる神像図には唐様の烏帽子に日本風の狩衣を纏い、左手に小さな鼓を携えて笑みを浮かべる姿が描かれています。 摩多羅神は阿弥陀如来の化身とされ、同時に日本の伝統芸能である「能」とも密接に関わっており、能楽の祖とされる秦河勝とも同一視されます。 この神に纏わる祭事には「牛祭」というものがあり、内容としては牛に乗った摩多羅神が祭文を読んでお堂に入っていくというシンプルなものです。ここで「牛」に関係している訳ですが、同じく阿弥陀如来の化身である大威徳明王も水牛に騎乗するという点で共通点を見出す事もできます。 また、牛祭においては白い紙の面を付ける風習があり、この祭事は防疫神を祀るものであるともされます。この点から摩多羅神も牛頭天王や赤山明神、疫病に纏わる信仰と結びついている事が分かります。 仏教における五大明王の一人。梵名を「ヤマーンタカ」とし、「死神ヤマを調伏する者」という意味を持つ。西の方角を守護し、水牛に乗った姿で描かれる。 スサノヲとの同体説に関しては『寺門伝記補録』という文書の中で解説されており、以下のような記述が残っています。 「素戔嗚尊の垂迹は広汎に及び、異称も右の五つにとどまるものではない。天竺にあっては「摩多羅神」また「牛頭天王」と現じ、中国では「朱山」「崧嶽」の二名を名乗った。韓国では菘崧など四つの神名を持っている。わが国では「武塔神」と名づけ、今「新羅太神」と号する。」 (山本ひろ子著『異神 中世日本の秘教的世界 上』筑摩書房、2003年、209p) この文書には摩多羅神以外にも牛頭天王、武塔神、新羅明神など、中世においてスサノヲと習合された多くの神名が含まれ、それらがスサノヲの「垂迹」、つまり化身であると記述されています。ここでスサノヲと摩多羅神が結び付く訳です。 堂々と祀られず、本尊の後ろにひっそりと佇む「秘神」である摩多羅神ですが、有名な弾幕シューティングゲーム『東方Project』にも登場しており、『東方天空璋』という作品のラスボスの少女「摩多羅隠岐奈」のモデルとなっています。 最後に紹介するのが、金毘羅神(こんぴらしん)です。別称として「金毘羅大権現」「金刀比羅権現(ことひらごんげん)」とも呼ばれる神ですが、この神は起源を古代インドの水神クンビーラに遡ります。 元はガンジス川に住む鰐を神格化した存在で、薬師如来を守護する十二神将の中では「宮比羅大将」と呼ばれます。 この神は漁業や航海守護、また農業守護や雨乞い、金運、商売繁盛のご利益があるとされます。また「金毘羅さま」の愛称で広く親しまれ、香川県の金刀比羅宮を始め全国の金刀比羅神社・金毘羅神社で祀られています。 元は鰐ですが、日本に到来すると海神や龍神と推定されていました。 金毘羅神とスサノヲの習合に関しては貞治元年(1362年)に編纂された『唐先記』という文書の中で語られており、以下のように記述されています。 「金毘羅神亦マタラ神。天竺の霊鷲山此神を祭る。日本スサノヲ尊与山王亦一体也。」 (権東祐著『スサノヲの変貌——古代から中世へ』佛教大学、2013年、277p) ここでは先述した摩多羅神と金毘羅神がイコールの神格であり、尚且つスサノヲとも同じであると説かれています。 金毘羅神とスサノヲの習合を説くのはこの文書以外にも存在し、室町時代から戦国時代にかけて活躍した神道家、吉田兼倶の講義を禅僧が記録した『神書聞塵』という文献には以下のように語られています。 「其盤古ハ、素戔嗚ノ事ソ。唐ニハ、牛頭天皇トモ、無塔ノ天神ト申ソ。素戔嗚尊ヲハ、コナタニハ祭ラザルソ。サルホトニ、唐ノ名ヲツケテ、祇園ニツケテマツルソ。唐ヲモコチヨリ開ソ。天竺ニハ、金比羅神トモ、──(マタラ)神トモマツルソ。皆素戔嗚尊ソ。」 (斎藤英喜著『荒ぶるスサノヲ、七変化〈中世神話〉の世界』吉川弘文館、2012年、167p) こちらでは盤古、牛頭天王、武塔神、金毘羅神、摩多羅神などの神が全てスサノヲであると説かれています。冒頭の「盤古」というのは古代中国の創造神話に登場する神であり、盤古の死体から万物が創造されていったと語られています。日本の陰陽道にも取り込まれ、「盤古大王」として牛頭天王とも習合しています。 これまでスサノヲと習合した神々は疫病との関連性がありましたが、金毘羅神は疫病神ではなく、どちらかと言えば豊穣神として信仰されているのが特徴です。 スサノヲは水神である八岐大蛇を退治した事で水を治める神としても信仰されますが、金毘羅神も同じく水神である事から共通項を見出す事もできます。 また、先程紹介した氷川神社境内にある「蛇の池」の近くの稲荷神社内には「金毘羅大権現」と書かれた石碑が鎮座していたりします。 如何でしたでしょうか。 日本神話に名高いスサノヲという神ですが、今回紹介した通り、悪神に英雄神、冥界神などの多彩な性質を内包しています。更に、中世という時代には牛頭天王を筆頭に赤山明神に摩多羅神など、異国から到来した神々とも習合を果たしていき、その神格というのは複雑化していきました。 よく知られている神でも、実際の神話では一般的なイメージに反する振る舞いをしている事は少なくありません。 例えば、今回の文化英雄の中でも補足したルシファーなんかが良い例でしょうか。神に叛逆し、最高位の天使から魔王サタンになり、キリスト教においては神に敵対する者として定義されています。 ですが実際には、彼がアダムとイヴに知恵の果実を食べさせた事で人類は知恵を獲得する事が出来ました。文明を発展させる為には何より「知恵」が無ければ何も出来ません。ですので、捉えようによっては人類繁栄の立役者とも言える訳です。 このように、実際に神話に触れてみる事で、好きな神の意外な一面が見えて来る事もあります。神話の原典訳となると少々読みづらかったりする事が多いですが、最近では神話を分かり易く翻訳した書籍や入門書も豊富ですので、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。 ここまで読んで頂きありがとうございました。 ※参考文献中世におけるスサノヲ ー 仏教神との習合

牛頭天王

赤山明神

摩多羅神

また、左右には二人の童子が笹と茗荷を手にして舞を舞っており、この神の真上には北斗七星が輝いているというのも特徴です。金毘羅神

まとめ

やくもというと、スサノオノミコトの和歌が思い出されますね。そういえば路線上にある山陰の島根県安来市は出雲国風土記によるとこのヤスギというのはスサノオが命名したらしいですね。ここらあたりは日本遺産にもなった鉄の道文化圏というものがあり、たたら製鉄に関する和鋼博物館があったり、NHKなどでもたまにやっている日本刀の原料となる玉鋼をつくっているところもあるようですね。そういうわけで刀鍛冶の聖地として最近ではアニメ鬼滅の刃の関係で、日本刀でスパッと割ったような奇岩、巨大割石などもインバウンド観光の盛り上がりとともに有名になりつつあるようです。