Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。

Contents

ウガリット神話とは

ウガリットというのは、シリアの西部、地中海岸に存在した都市国家です。

このウガリットの遺跡から、数多くの文書を記した粘土板が出土しました。

その大部分が、彼らの信仰について記した、いわば神話だったのです。

彼らは独自の文字を持っていました。記録の対象が粘土板ですから、それはメソポタミアで使われていた楔形文字とよく似た形態を持っていたのです。

ただし、メソポタミアのシュメール文字は日本語のかなと同様に音節文字的な性格を強く持っていたのに対し、ウガリットのアルファベットは子音のみを表記し、母音は省略するという特殊な性質を持っていました。

この母音を省略する表記法は、現代でもアラビア語が部分的に受け継いでいます(短母音のみ省略)。

実はこの「母音を省略する表記」が、ウガリットやその影響を受けた神話の神名を理解する上で大きな意味を持ちます。

さて都市国家ウガリットは、紀元前1200年頃に、「海の民」と呼ばれる人々によって破壊され、歴史から姿を消してしまいました。

にも関わらずその神話が、現代人にとっても非常に興味深いものとなっているのは、ウガリット神話が「聖書」に綴られた各種エピソードの源流となっているからです。

「神と悪魔と古きものども」の神話

ウガリットの神話を現代人が見た場合、このタイトルのような印象を受けることでしょう。

ウガリットの人々にとっては、どれもこれも皆「神」なのですが、そのうちの一柱である「イル」はいわゆるアブラハムの宗教(ユダヤ教・キリスト教・イスラーム)の唯一神となりました。

ウガリットにおいてイルよりも人気が高かった神々はほとんどの場合、中世以降のキリスト教徒によって「悪魔」とされています。

そして、ウガリットにおいて特に起源の古い神だと考えられていた一柱は、20世紀になってから人工的に作られた神話である「クトゥルフ」において「深きものども」とされるに至ったのです。

ですから、ウガリット神話というのは、アブラハムの宗教の源流を研究しようという人にとっても、各種オカルト文献に登場する悪魔の起源を知りたい人にとっても、クトゥルフにハマって邪神たちの正体を探りたい人にとっても、興味が尽きない存在となっているのです。

「ぼっち系天空神」イル

ウガリットの神話において、「最高神」「すべての神々の祖」とされているのがイルです。

「イル」はウガリット読みで、アブラハムの宗教を創始したヘブライ人の言葉では「エル」と発音したようです。

アブラハムの宗教においては、ミカエル・ガブリエル・ラファエルなど、天使たちに「~エル」という名を持つものが多いのですが、これは神の名である「エル」に由来するものです。

イルは多くの粘土板文書において「最高神」だとされているのですが、これが実は曲者です。

多くの神話において、「最高神」は必ずしも神々のパンテオンの中心ではなく、「すべての神々の祖」とされる神の起源が最も古いとも限らないのです。

むしろ「すべての神々の祖」は、後付で作られたケースが非常に多いのです。

人々がひとところで定住生活を行うようになると、集団の結束を強めるために神の信仰が生まれます。

その際の神は多くの場合単一神または男女一組のペアです。

人々の生活範囲が広がり、ある集団が他の集団を飲み込むようになると、それぞれの集団が信じていた神が「実は兄弟」「実は親子」「実は夫婦」といったように後付で関連付けられるようになります。

これが繰り返され、神々の親子兄弟関係が複雑になってくると、それらに統一性を持たせるため「すべての神々の祖」が作り出されるようになることが多いのです。

「最高神」「すべての神々の祖」は、多くの場合太陽神であったり、天の概念化であったりします。

この太陽や天は、誰もが「そりゃいと高き存在だろう」と納得できるものですが、ただそこに存在するだけで、あまり活発に活動するものではありません。

なのでしばらくすると、実質的な権威は天候神や豊穣神に移ってしまうのです。

エジプトの太陽神にして最高神とされたラーは、豊穣神オシリスに神々の主役の座を追われ、さらにはオシリスの子であるホルスに権威を奪われることになります。

インドにおいても、ヴェーダ時代の「最高神」であったブラフマーは雷神インドラに主役を取られてしまいます。

ちなみに雷は、日本語で「稲光」「稲妻」などと表現されるように、農耕と結び付けられるようになっており、雷神は豊穣神としても人々に信仰されるようになります。

古代の人々は、雷が落ちた場所の近辺の植物の生育が良くなるということを、経験的に知っていたのです。

メソポタミアにおいても、天神アヌ(アン)が最初は神々の王でしたが、実質的な主役はエンリルとなっています。

こうした例は枚挙に暇がありません。

多くの神話において、名目的な存在になった「最高神」は、老人の姿で表現され、時に老人らしい短慮や身体能力の衰えをネタとした神話が追加されてしまってもいます。

さて、ウガリットの「最高神」イルですが、実は見事なまでにこのパターンにハマってしまっているのです。

イルはウガリットにおける「すべての神々の父」であり、神々の会議の主催者であるとされるのですが、ウガリットの人々はどうやらイルより も豊穣神バアルの方をより深く信仰したようです。

こうした事実をイル自身も自覚していたようで、イルは徐々にバアルに対して冷たい態度を取るようになった、とされています。

さらにイルは、女神アーシラトやアスタルトの夫とされていたのですが、気がつくと彼女たちはバアルの姉妹にして妻、という設定に書き直されてしまっていました。

挙句の果てにはイル が権力を失って追放されるという神話まで追加されてしまいます。

しかもその際に、去勢されたことを示唆する一節まで書き加えられています。

去勢されたことにより、アーシラトやアスタルトの夫だったという過去も完全になかったことにされてしまいました。

イルの「衰えた老人」というイメージもここで確定されます。

その後のイルは、バアルのライバルとなる神を押し立て、バアルを倒そうと策略を巡らすようになります。

しかし毎回バアルに撃退され、「ぐぬぬ」と歯ぎしりを繰り返すのです。

ただ、一度だけイルの策略が成功し、バアルが死んでしまうことがありました。

この時元妻(?)のアーシラトがバアルの地位を自分の息子に譲らせようとしましたが、イルはこれを拒否します。

結局バアルが復活して王座を取り戻すのですが、バアルを憎みながら(多分に嫉妬が入っています)、どこか愛情も残している、という微妙なポジションにイルは落ち着くことになります。

「偏屈で嫉妬心の強い老人」というイメージは、そのままそっくりアブラハムの宗教の唯一神ヤハウェに引き継がれました。

「旧約聖書」に登場する神は、どう解釈しても純粋な正義の擬人化ではなく、かなり個人的な好き嫌いで預言者たちに命令をし、また人間の命を奪っています。

さらに、聖書の「ヤハウェ」となったイルは、自分のことを「妬む神である」とはっきり語っているのです。

イルの妻アーシラト

ウガリットのイルの後身であるイスラームのアッラーは「生みもせず、生まれもしない」とされています。

つまり肉体を持たない純粋に精神的な存在であるため、人間のように生殖行為をすることはないし、性別も超越しているのだ、と説かれます。

ユダヤ教やキリスト教では、イスラームほどはっきりとは書かれていませんが、それでも性別を超越した存在であるという点では変わりません。

何が言いたいのかというと、アブラハムの宗教における絶対神には、伴侶となる「女神」は存在しないし、してはならないとされているのだ、ということです。

ところが、アブラハムの宗教の神の原型であるウガリットのイルには、しっかりパートナーとなる女神が配置されていました。

それがアーシラトです。

アーシラトは別名をイラトといいます。これは「イル」(普通名詞の神)の女性型です。

イルが「ザ・神様」なら、その妻であるアーシラトは「ザ・女神様」だったというわけです。

ウガリットの神話には、イルがまだ若かった頃海にでかけ、そこでアーシラトをはじめとする女神たちが洗濯をしている姿を見た、という話があります。

せっせと働く女神たち(おそらく若い娘)を見て、その美しさに感動したのではなく、「なんと真面目に働くことだろう」と感心したというのですから、イルは若い頃から相当の堅物だったのでしょう。

ただしこの頃のイルはまだ少し柔らかいところも残っていたようで、海岸から離れると鳥を焼いて、女神たちのリーダー格(つまりもっとも甲斐甲斐しく働いていた娘)であったアーシラトとアスタルトを呼び寄せます。

イルは焼き鳥をふるまいながら、女神たちに「自分の妻か娘になってくれ」と提案します。

ふたりは「妻になります」と答えました。

「妻か娘」の二択になったら女神でなくても大抵の女性は「妻」を選ぶでしょう。

「娘」は生まれた時からなっているものであって、元々赤の他人だったものが成長後になれるものではないように思えるのですが…。

いずれにしろふたりを妻にしたイルは、70人もの神を生み出したのだ、とされます。

これがウガリットにおいて、「イルこそはすべての神々の父」と言われる理由となっています。

ところが先に述べたように、ウガリット神話における主神の地位はイルからバアルに移動し、その結果イルの妻だったはずのアスタルトはバアルの妻にされてしまいました。

アーシラトはイルの妻としての地位を保ったのですが、イルを自分たちの神として取り込んだヘブライ人に排斥されるなど、さんざんな目に遭っています。

なお、アーシラトは単体では豊穣の女神として崇拝されたといいます。

「アーシラト」の名は「海を行く貴婦人」という意味だそうです。

ウガリットの街を作った人々は、街そのものが廃墟となってしまったためどういう人々であったのかは不明です。

しかし、地中海を股にかけて広く交易に従事していたのではなかろうか、と考えられています。

また、地形上ウガリットを含む現在のシリアやレバノン、イスラエルといった地域は、海からの風が雨を呼び、豊作をもたらします。

彼らにとって、海やそこから吹いてくる風は、豊かさを連想させるものだったのです。

イルの妻から娘、さらに悪魔になったアスタルト

アスタルトは 、メソポタミアの「イナンナ」、アッカドの「イシュタル」と同じ起源を持つ女神です。

「アスタルト」と「イシュタル」を並べると「~タル」の部分が共通で、その前後の発音も似てますから、なんとなくその関係の近さが連想できるのではないでしょうか。

イナンナやイシュタルは、奔放な性愛の女神であるとともに、英雄たちに対して時に残酷なふるまいをする神でもありました。

しかし、アスタルトには残酷な女神としての逸話はほとんどありません。

というより、ウガリット神話におけるアスタルトは、バアルの妻として高い位置を与えられているけれど、あまり活躍しない女神となっているのです。

なお、アスタルトはバアルの妹にして妻、とされています。

要するにイルの妻からバアルの妻に横滑りしたのです。

イルが求婚(?)した時には「妻か娘」の二択だったのですが、バアルに対しては妻と妹のどちらの地位もしっかりゲットしています。

多くの説話において、バアルはイルの息子とされているので、その妹であるアスタルトもまたイルの娘というポジションになります。

ヘブライ人たちが、ウガリットにおいてあまり人気のなかった神・イルを自分たちの唯一神として担ぎ出した時には、アスタルトに対する信仰もまた残っていました。

ヘブライ人たちの聖典、つまり「旧約聖書」には、アスタルトは「アシュトレト」という名で登場します。

古代のヘブライ人たちには、自分たちの気に食わない神の名前を、あまりよくない言葉の発音に近づけて変えてしまうという癖があったようです。

「アシュトレト」は、ヘブライ人の言葉でいう「恥」を意味する単語に発音を近づけたものとなっています。

このように名前が勝手に変えられたのにもかかわらず、ヘブライ人たちの中でもアシュトレトの信仰は、有名なソロモン王の時代まで残っていたようです。

ただ、時代を下るにつれ、具体的な神格を持った独立した女神ではなく、漠然と「異教の女神」を意味する単語に変化していったともいわれます。

キリスト教が宗教の主流になった中世以降のヨーロッパの人々の間でも、「旧約聖書」に何度も登場するアシュトレトの名は知られていました。

しかしこの頃になると、「元イル」の絶対的な地位が確立してしまっていますから、アシュトレトはもはや女神としては扱われません。

他のウガリットの神々同様、悪魔扱いされるようになります。

つまり、「魔界の大公爵アスタロト」爆誕というわけです。

ヨーロッパのオカルト界においては、ソロモン王が使役したとされる「ソロモン72柱」の悪魔が有名です。

中世後期になると、天使や精霊、さらには悪魔などを呼び出して望みを叶えようとする人々が出現するようになりました。

彼らはやがて天使や悪魔を呼び出す方法を書物としてまとめるようになり、それが「グリモワール」(魔法書)と呼ばれるようになります。

多くの場合、これらの召喚魔法は「ソロモンがかつてやっていたもの」あるいは「ソロモンが創始したもの」とされるようになり、権威付けが行われたのです。

グリモワールの大部分は教養があまりない人たちの手によって書かれたものなので、その内容は論理的矛盾も多く、他愛のないものとなっています。

しかし、いつの時代にも悪魔やオカルトに強く惹きつけられる人が存在するため、その記述は受け継がれたのです。

「ソロモン72柱」が有名になったのは、近代になってから「地獄の辞典」という書物で再度紹介されたためです。

この書物を著したのは、ジャック=アルバン=シモン・コラン、ペンネームをコラン・ド・プランシーと名乗ったフランス人でした。

この人物の本名の方は、漫画「パタリロ!」に登場するジャック・バルバロッサ・バンコラン少佐の元になったと思われます。

また、ペンネームの方は、ゲーム「タクティクス・オウガ」の主人公の父プランシー神父の名前の元になりました。

このように現代日本のコンテンツにおいても数多く引用されているのは、オカルト本の元祖としてのプランシーが今なお多くの人に愛されているからでしょう。

さて、「地獄の辞典」や、その種本になったゴエティアと呼ばれるグリモワールにおいて、アスタロトは「魔界の大公爵」とされています。

アスタロトに限らず、ソロモン72柱の悪魔たちは、王や公爵・侯爵などといった爵位を持たされていることが多いのですが、なにせ元々の文章を書いた人間が貴族と縁遠い立場だったため、その地位は極めていい加減で、実際にヨーロッパに存在した貴族の爵位とはほぼ無関係といっていいものとなっています。

つまり、実際の貴族の爵位のあり方をしっかり研究して、それを「魔界」に当てはめたというのではなく、「カッコいいから名前だけもらった」ものでしかないのです。

アスタロトは「ソロモン72柱」の中では序列第29位とされます。

有名な割にはあまり高位ではないようですが、他のグリモワールの中には、アスタロトをルシファーやベルゼビュート(ベルゼブブのフランス語読み)と並ぶ三大実力者の一人としているものもあります。

ベルゼビュートは元をたどるとバアルですから、こちらの方が「バアルの妻」としてはふさわしい地位かも知れません。

「イシュタルの正統後継者?」アナト

ウガリットの神話においては、シュメールの「イナンナ」やアッカドの「イシュタル」に相当する女神は、実は2柱に分裂していました。

それが「アスタルト」と「アナト」です。

先に説明したアスタルトは、主にイシュタルの名の方を受け継いでいましたが、アナトはイナンナ・イシュタルの内面の方を受け継いでいます。

つまりアスタルトが「バアルの妻(かわいい方)」と位置づけられたのに対し、アナトは「バアルの妻(凛々しい方)」とされたのです。

「凛々しい方」には、英雄ギルガメシュにさんざん意地悪をした「イシュタル」の気の強い部分も含まれています。

アナトはその伴侶となるバアル同様、本来は豊穣神としての性格を強く持っていましたが、後には狩猟の女神としても崇められるようになります。

ここから発展したのでしょうか、アナトには多くの人間を殺してまわり、殺した相手の首や手首を自分の腰に巻き付けた、とも言われています。

血に飢えて多くの人や悪魔などを殺して回る姿は、インドにおけるシヴァの神妃・カーリーを想起させます。

カーリーもアナト同様、シヴァの複数いる妻のうちの一人です。

先と同じような表現を取れば「シヴァの妻(一番怖い方)」となります。

ちなみに「シヴァの妻(優しい方)」がパールヴァティーで、「シヴァの妻(結構怖い方)」がドゥルガーです。

また、西を向けばギリシアのアルテミスにも通じるものがありそうです。

アルテミスは現代日本人の多くには「清らかな処女神」だと認識されていますが、その原像には人間を殺して回る疫病神としての性格もあり(双子の兄アポローンが医療神としての性格を持っているのは、妹のこの性格と対になるように設定されているためです)、さらには体中に生贄となった男性の睾丸を貼り付けているとされる神像も残されています。

アルテミスの起源はよくわかっておらず、他のギリシア人の神々とは別系統だろう、と言われています。

性格的にはアナトとかなり近いのですが、両者が共通の起源を持つかどうかはわかっていません。

いずれにしろ、有力な女神が複数の女神に分裂してしまう、ということは洋の東西を問わずよくあることなのです。

ギリシアにおいては、デーメーテールとその娘ペルセフォネーが元々は同じ豊穣の女神でした。

成熟と収穫を司る「夏」と「秋」の部分がデーメーテールとなり、死と再生を司る「冬」と「春」がペルセフォネーとして独立したということになります。

また、完全に分裂はしていませんが、ギリシアの最も重要な女神ヘーラーは、少女・主婦・老婆という三つの相を持っているとされています。

ヘーラーは秋・冬と老け込んでいくのですが、春になるとカナートスという土地にある泉で沐浴し、一気に若返る(だけでなく処女に戻るとも)と言われているのです。

インドやギリシアの女神たち同様、イシュタルもアスタルトやアナトに分裂した、と考えることができます。

アナトはバアルの妻ですが同時に妹でもあります(これはアスタルトと共通)。

妹が兄の妻になる、という話は別に神話では珍しくはありません。

神は人間と比べるとずっと数が少なく、世代にしたってせいぜい数世代にしかなりません。

特に天地が作られた時期というのは、一組の親子か兄妹ぐらいしかいない状態なので、近親での結婚が普通に行われてしまうのです。

先に述べたように神話の神々の親子兄弟関係というのは、個別の神を信仰していた集団が一つにまとめられる過程で作り出されたものです。

ですから最初は兄妹だった神でも、結婚した後は「夫と妻」になり、かつて兄妹であったことなどきれいに忘れられてしまうのが普通です。

しかしアナトの場合、兄であるバアルが好き過ぎるあまりに妻になってしまった、という少し危険な妹ということになっています。

古代神話のヒロインの話なのですが、なんだか現代のライトノベルを読んでいるようでもあります。

ある日、アナトの「大好きなお兄ちゃん」であるバアルが、「どうして俺には自分専用の神殿がないんだろ」とため息をつきました。

それを見たアナトは、最高神イルのところにすっ飛んで行き「すぐにバアルお兄ちゃんのために専用の神殿を作るのよ!」と訴えます。

イルが「そうは言ってもなあ…」と渋ると、アナトは鬼の形相になって「作らないならあんたの頭をかち割るわよ!」とイルを脅迫しました。

ちなみに、アナトから見てイルは父に当たります。

「頭をかち割る」というのは、神々にとっては単なる言葉だけの脅迫にはなりません。

北欧のユミル、バビロニアのティアマトなど、実際に「頭をかち割られて」その死体のパーツをさまざまなものを作るためのパーツに流用されてしまった神が実際に存在するからです。

イルは自分も同じ目に遭うのかと背筋が冷たくなったことでしょう。

結局の所、アナトの「イル(父)を脅してお兄ちゃんの神殿を作らせよう」作戦は失敗します。

しかしアナトは、今度は母であるアーシラトの所におしかけ、賄賂を送ってバアルの神殿を作らせることに成功するのです。

金星の神

ウガリット神話には、シャヘルとアッタルという2柱の金星の神がいます。

アッタルの方は、アスタルトの男性版です。

シャヘルの出生については、かなりロマンティックな話が伝えられています。

ある時最高神イルは浜辺を歩いていましたが、いきなり海の中に飛び込みます。暑かったのでしょうか。

飛び込んだイルはその手を伸ばして二人の女神を抱き寄せ、口づけしてシャレムとシャヘルを産ませた、というのです。

二人の女神はアーシラトと(まだバアルに奪われる前の)アナトであったとも言われます。

ここで大事なのは、シャヘルが「イルの息子」とされている点です。

これを覚えておいてください。

さて、アッタルがアスタルトの男性版だとすると、当然ながらアスタルトの原型であるイナンナやイシュタルの主要な神話である「冥界下り」を引きずっていることになります。

シュメールやアッカドの「冥界」は、一度入ったら身代わりを置かないと出られないという厄介な場所です。

「一度行ったらなかなか帰って来れない冥界に下った金星の神」の話と、「最高神の息子である金星の神」の話がくっつくと、「地獄に下って戻って来れない最高神の息子である金星の話」ができあがります。

これが、ヘブライ人の「旧約聖書フィルター」を通すと、「至高なる神と争って地獄に落とされた、かつて『明けの明星』と呼ばれた神の被造物の話」になるのです。

つまり、シャヘルとアッタルの話は、まとめて聖書の世界で最強の神への反抗者である「堕天使ルシフェル」の話の原型になったと考えられるのです。

ちなみに、「ルシフェル」の名前はウガリット起源でもメソポタミア起源でもなく、「金星」を表すラテン語である「ルーキフェル」から来ています。

最初にウガリット神話に起源を持つ(あるいは起源を共有する)堕天使の伝説があり、それに影響されたと思われる旧約聖書の断片的な記述から、ローマ時代のキリスト教の教父たちが、「かつて明けの明星であった悪魔」を作り出していったのです。

なお、「ルシフェル」は、今は悪魔となったかつての天使の長を指す固有名詞ですが、同じく悪魔の長を意味する「サタン」が固有名詞なのかはたまた普通名詞なのかははっきりしません。

聖書研究者によって「サタン」は悪魔の長となった個体の名前であるとする説と、そうではなく魔王を意味する普通名詞だとする説が対立しています。

ルシフェルとサタンが同一なのかどうかということについても議論があり、ある人はサタンはルシフェルの別名であるといい、また他の人はサタンは個体名ルシフェルの役職名のようなものだ、と主張しています。

古代のヘブライ人たちは、「異教」の神々を悪魔扱いしましたが、そのことをあまりはっきりと文献に残してはいませんでした。

何より彼らは自分たちの神(元イル)に夢中なので、悪魔たちについては「神に敵対する〇〇」と断片的に書き残すだけで、その「悪魔」がどういう性質を持ちどのような活動をしていたかということについてはほとんど記録していないのです。

悪魔学はそうした断片的な記述を拠り所として発展しているので、悪魔とされた神の名につけられた形容詞がそのまま独立した悪魔の名前とされたり、ある神の別名がまた独立した悪魔とされたりするケースが非常に目立ちます。

ウガリットの主役・バアル

これまで何度も言及してきましたが、ウガリット神話の事実上の信仰の中心となっていたのが、豊穣神バアルです。

バアルの父とされるイルが、元を正せば普通名詞の「神」であるのと同様に、バアルの名の元も普通名詞である「主」「主人」だと言われます。

世界の多くの地域で、男性の豊穣神は風や雷と結びつけられています。

インドのシヴァやインドラ、北欧のトールにその痕跡が見いだせます。

日本のスサノオの場合も、雷と結びついた豊穣神(スサノオは子沢山です)としての性格を持っていたのでは、とする研究者もいます。

地中海東岸の場合、海から吹く西風が雨や雷を呼び、豊穣をもたらすので、他の地域よりもすんなりと「風と雷の神=豊穣神」というイメージが受け入れやすかったのではないかと思われます。

バアルは敵の多い神でもあります。

ウガリットの神話の中の敵としては、兄弟であるヤム・ナハルやモート、ウガリットが滅亡した後の現実世界では父であるイルが挙げられます。

ウガリットのバアル神話の大部分は、兄弟神のヤムとモートとの戦いで占められているのです。

豊穣神は多くの場合「死んで復活する神」です。

これは穀物が春生まれて夏に成長し、秋に収穫されて冬に「死んだ」状態になり、春になってまた復活する、というサイクルを神話に取り込んだためだとされます。

バアルの場合もこの例外ではなく、「死の運命」(復活が前提となってはいますが)から逃れられません。

死が宿命となっている以上、バアルを殺すものが存在しなければならず、ウガリットの人々はその役割をヤムとモートに割り当てたのでしょう。

ウガリット神話のパンテオンにおける主神は、はじめイルでしたが、後にイルはバアルによって去勢され、追放されたとされます。

追われたイルはバアルを恨み、ヤムやモートをけしかけて、バアル追い落としの黒幕になったといいます。

バアルとヤム

ヤムはイルとアーシラトの息子で、バアルの兄弟であり、また最初にバアルと敵対したものとされています。

「ヤム」は「海」の意で、「川」を意味する「ナハル」と組み合わせ、「ヤム・ナハル」とも呼ばれます。

その姿は竜であったといい、バビロニアのティアマトやインドのヴリトラ、さらには日本のヤマタノオロチなどと近い性格を持った神だと考えられます。

これらは原初の水を支配していた古い神で、マルドゥクやインドラ、スサノオなどの英雄神がこれを退治することによって水が解放され、今に繋がる世界が始まるというのが多くの神話において語られています。

老いたイルが神々を集め、自分の子たちの中から次の王を選ぶ、と宣言します。

この宣言の後、まずバアルがイルのもとに到着し、続いてヤムの使者がやってきました。

ヤムの使者は、「万物の源は水であるから、水の支配者であるヤムこそが次の王にふさわしい」と言い、バアルを激怒させます。

バアルの両脇にはべっていた「お兄ちゃん大好きシスターズ」であるアナトとアスタルトが止めに入りますが、バアルは妹たちを振り切ってヤムの使者を追い出します。

しかしイルがヤムの使者の言い分を認めたせいか(例によって粘土板の欠損により詳しいことがわかりません)、ヤムが暫定的にイルのあとを継ぎ、イルに神殿を建ててもらって神々の王になったようです。

ヤムは増長し、他の神々に重税を課しました。

神々はヤムを倒そうと思いましたが、ドラゴンであるヤムを倒すことはなかなかできません。

そこでアスタルトが神々を代表してヤムの所に行き、音楽を奏でつつ色仕掛けでヤムを懐柔し、税を軽くするようにと訴えます。

このお色気攻勢に見事に引っかかったヤムは、「アスタルトが自分の妻になるなら税を軽くしてやろう」と提案します。

アスタルトはどうやらこの話を持ち帰り、神々に伝えたようです。

これを聞いたバアルは激怒しました。

ちなみにこの神話ではアスタルトはアナトともども「バアルの妹」ですが、後にバアルの妻になることが示唆されています。

バアルが激怒したのは「妻としてのアスタルト」を奪われることに対してだと思われます。

こうなったら何が何でもヤムを倒さなければならない、と思ったバアルは、アスタルトを工芸の神コシャル・ハシスのもとに遣わし、ヤムを殺すことのできる武器を作らせます。

このあたり、バアルよりはアスタルトが主体になっているようにも見えます。

つまりバアルが「俺の(将来嫁にする予定の)妹に手を出しやがって!」とダイレクトに怒っているのではなく、お兄ちゃん大好きなアスタルトが「私はお兄ちゃんのお嫁さんになる予定なんだから他の男なんて眼中にないんだからね!」と考え、兄バアルをけしかけているような印象を受けてしまうのです。

それはともかく、コシャル・ハシスはバアルやアスタルトの求めに応じ、2本の棍棒を作り上げます。

1本の名は「駆逐する者」と言い、もう1本は「追放」と言います。

なんだかものすごく中二心をくすぐるようなネーミングです。

バアルは2本の棍棒でヤムに殴りかかりました。

ヤムは身体に向かって振り下ろされた「駆逐する者」の攻撃は間一髪で避けた(あるいは当たったけど致命傷にはならなかった)のですが、続いて頭に振り下ろされた「追放」の一撃をモロに食らってしまい、その場にばったりと倒れました。

虫の息になったヤムは、せめて最期はかっこよく飾ろうと思ったのか、バアルに命乞いをしようと思ったのか「バアルこそが王だ」とつぶやきます。

これを聞いてとどめを刺さずにその場を立ち去ろうとしたバアルの袖を、アスタルトが引いてささやきます。

「こいつ完全に殺しておいた方がいいよお兄ちゃん」と。

アスタルトにそう言われて思い直したバアルは、再び棍棒を振り上げてヤムの目の間や首といった急所を滅多打ちにします。

これでも完全にヤムの息の根は止まらなかったため、どこからか現れた「お兄ちゃん大好き女神1号(2号はアスタルト)」アナトが糸巻き棒でヤムを殴り、海まで引きずって行って放置します。

これでたいがい復活できなくなったはずですが、バアルはまだ安心できず、コシャル・ハシスに檻を作らせてその中にヤムの死体(?)を入れて砂浜に投棄したのです。

ヤムを倒すことによりバアルは神々の王となるのですが、しばらくは自分自身の神殿を持たないなど、少々情けない状態が続きました。

バアルの神殿は、先に述べたアナトの奔走によってイルの手によって建設されることになるのですが、バアルは「ヤムが復活して襲ってきたらどうしよう」と思ってその神殿に窓をつけられませんでした。

さらに、神殿が完成した後バアルは海岸へと出かけ、檻の中のヤムの死体(?)をさらに棍棒で殴りつけたといいます。

なお、海棲の竜であるヤムは、旧約聖書のヨブ記やイザヤ書などに登場する「レヴィアタン(英語読みリヴァイアサン)」と同じものだとする説があります。

レヴィアタンは神(元イル)が天地創造の5日めにベヒーモス(イスラームの文献ではバハムート)とともに創造した生物です。

「最高の生物」ベヒーモスに対し、「最強の生物」と呼ばれていますが、世界の終わりにはベヒーモスともども人類の食料としておいしくいただかれてしまう運命にあるとされます。

バアルとモート

神々の王となったバアルは、地下の世界を治めるモートを自分の即位の祝宴に招待します。

祝宴、ということで一時は喜んだモートですが、宴会のごちそうに自分の好物が出ないと知って激怒します。

この好物というのが人間の肉だったというのです。

人間の視点からすれば、出されないのが当然で出ないからといって怒る方がおかしい、ということになります。

ちなみに祝宴で出される予定だったのは、普通の料理と葡萄酒でした。

新約聖書の「最後の晩餐」では、イエスが弟子たちにパンを示し「これはわたしの肉である」と言い、葡萄酒を示し「これはわたしの血である」と言って食べ・飲むことをうながします。

この「晩餐」はもともとユダヤ教において、食卓を囲んで神に感謝を捧げる「過越の祭」だと言われますが、さらに元を辿るとバアルとモートのこの話にも繋がりそうです。

なお「人間の肉」とは言っていますが、バアルが死して復活する豊穣神である(これも死んで復活するキリストの元イメージではないかと思われます)以上、その肉は実はバアル自身のものであることが暗喩されています。

それはともかく、怒ったモートはバアル本人に自分の支配する冥界に来るように要求します。

「冥界に来い」というのはストレートに言うと「死ね」ということです。

バアルはなぜか素直に従うことにしました。

ここで太陽神シャプシュ(メソポタミアのシャマシュと同じ神だと言われます)がバアルに「これは罠だ」と忠告します。

誰が考えても罠なのでわざわざ忠告してもらう必要もないように思えますが、バアルはシャプシュに感謝し、対策を問います。

シャプシュは「牝牛と交わって子をもうけ、それを身代わりにするがいい」と告げ、バアルはその通りにします。

ウガリットの街を築いた人々は、地中海全域を活動範囲とした海洋民族であり、クレタ島の住民たちとも深い関係があったのではないかと言われています。

このクレタにも、人間と牛とが交わって生まれた子の話が残されています。

有名な「ミノタウロス(ミノスの雄牛)」です。

バアルは牝牛と交わって子をもうけることになるのですが、ミノタウロスはクレタのミノス大王の妻パーシパエーがポセイドンの呪い(牛に欲情するようになるという凄まじいもの)を受けて雄牛と交わって産んだ子で、牛頭人身の怪物です。

ちなみに「ミノタウロス」はあだ名であり、本名は星や稲光を意味する「アステリオス」だったと言います。

「稲光」はバアルを思い起こさせますし、「星」の方はイルと対立して堕天した後のルシフェルにつながるように思えます。

ミノタウロスがあまりに乱暴だったため、父のミノス王は「一度入り込んだら脱出できない」迷宮ラビュリントスを名工ダイダロスに作らせ、その中にミノタウロスを閉じ込めます。

実はこのラビュリントスから脱出・生還したものはふたりだけ存在します。

アテナイの英雄テーセウスと、ラビュリントスを作った本人であるダイダロスです。

テーセウスは、ミノス王の娘アリアドネーから「糸」を貰い、迷宮の入り口にその片端を結んで帰り道はそれを辿って戻りました。

テーセウス脱出の責任を問われてラビュリントスに収監されたダイダロスは鳥の羽をロウで固めたものを背中に付け、空中から脱出したのです。

ただしダイダロスの場合、一緒に投獄・脱出した息子イカロスを途中で失っています。

ある意味イカロスはダイダロスの「身代わり」になったとも考えられます。

イカロスはダイダロスの嫡子ではなく、ミノス王の奴隷であった女性との間にもうけた子でした。

これも考えようによっては、「最初から身代わりにすることを前提に作った子」と解釈でき、バアルやメソポタミアのエンリルの冥界下りの話(エンリルは冥界で子をもうけ、その子を身代わりにして脱出します)との関連性がうかがえるのです。

話をバアルに戻しましょう。

バアルは冥界に下ると牝牛との間にもうけた子とすり替わり、モートの前に出ます。

モートは身代わりとは知らずに牛との子を丸呑みしてしまいました。

別の話ではモートが飲み込んだのは身代わりではなくバアル本人であったとも言います。

神々の王であり豊穣の神であるバアルが失われたので、地上・天上世界は大混乱になります。

雨が降らなくなり、草木が枯れて飢饉が訪れます。

特に大騒ぎしたのは「お兄ちゃん大好きっ娘」アナトです。

アナトはバアルの行方を探し回り、ついにモートが何か知っているらしいということを突き止めます。

アナトは冥界に乗り込み、モートに「お兄ちゃんについて何か知ってるわね。教えないと酷いわよ!」と恫喝します。

モートはその剣幕に押されたのか、つい「呑んじゃったゴメン」と本当のことを言ってしまいます。

これで完全にキレたアナトはその場でモートを儀式用の鎌で真っ二つにして殺してしまいます。

それだけではなく身体をバラバラにし、ミンチのようにすりつぶし、日光でよく乾燥させ、それをふるいにかけて地に撒いたと言います。

アナトのお兄ちゃんへの愛の深さとともに、キレたら何をするかわからない危険な性格がよくわかる一節です。

アナトは別の場所でバアルの遺体を発見し、手厚く弔いました。

アナトの「危険な種まき」の後バアルは復活します。

七年の後、モートもまた復活します。

神の王であっても、不死であるモートを殺し切ることはできないので、その後も毎年バアルとモートとは抗争を繰り返すのだそうです。

バアルが勝つと地上は雨季になり、モートが勝つと地上は乾季になるのだ、といわれています。

悪魔になるバアル

他のウガリットの神々同様、バアルも「アブラハムの宗教」においては悪魔とされました。

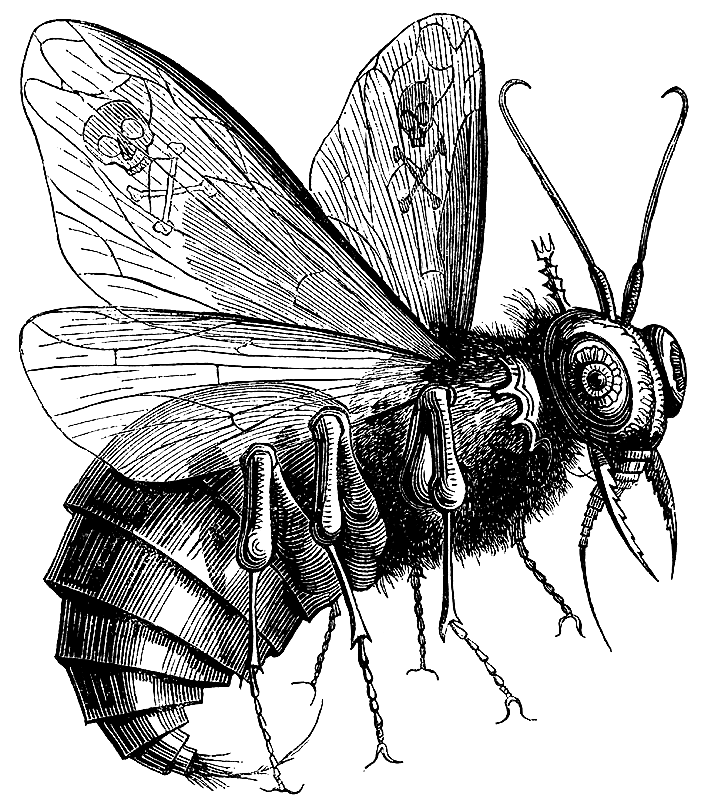

「ソロモン72柱」のトップに位置する「バエル」がそうなのですが、実はそれ以外にもバアルを起源とする悪魔は存在するのです。

「ベルゼバブ」がそうです。

「ベルゼバブ」とはヘブライ語で「蝿の王」を意味する「バアル・ゼブブ」に由来すると言われています。

このため、悪魔ベルゼバブはよく巨大な蝿の姿で描かれます。

これは、古代のヘブライ人がバアルの尊称のひとつである「バアル・ゼブル」(気高い主人)を貶めて、発音の近い「ゼブブ」(蝿)に入れ替えて呼んだことが元になっています。

古代ヘブライ人は、アスタルト→アシュトレトでも同じことをやっていますね。

「バアル・ゼブブ」は旧約聖書(列王記)にも、新約聖書(マタイ伝・マルコ伝・ルカ伝)にも登場しています。

旧約聖書の方は、異教の神という扱いでしたが、新約聖書では完全に悪魔とされています。

ただし、多くの悪魔関係の文献で「非常に強力な高位の悪魔」とされているベルゼバブですが、「ソロモン72柱」の中には入っていません。

実はバエルと同じ悪魔である、ということを知っていた人が編纂者の中にいたということでしょうか。

「地獄の辞典」の挿絵のバエルは、ヒキガエルや猫の頭を持ち、ずんぐりむっくりとした胴体の、ベルゼバブとは似ても似つかぬ姿となっています。

なお、日本においては同系列の悪魔として「ベルゼビュート」も有名です。

これはベルゼバブのフランス語読みに過ぎないのですが、日本の各種ファンタジー系の創作物では、バエルやベルゼバブとはまた別の悪魔とされる例も散見されます。

全体としては、「ベルゼバブ=ベルゼビュート」としている作品の方がまだ多いようですが。

古代ヘブライ人がバアルを嫌ったわけ

この文章で何度も取り上げましたが、とにかく古代のヘブライ人は、ウガリットでは人気のなかった神イルを持ち上げ、ウガリットで人気だった神バアルを貶めました。

バアルだけでなく、バアルと仲の良かった(良すぎた?)アナトやアスタルトまでもまとめて悪魔に落としてしまっています。

古代ヘブライ人が残した文献・旧約聖書を聖典としたキリスト教徒やムスリムは、かつてバアルがイルと同等以上の信仰を集めていた偉大な神であったということを知らず、聖書における否定的な記述をまるごと信じ込んで、「悪魔バエル」を排斥するようになりました。

こうした事態を引き起こした古代ヘブライ人とは、どういう人々だったのでしょう。

「旧約聖書」によれば、ヘブライ人は元々メソポタミアの都市国家ウルの住民で、ウルから現在のイスラエル・パレスティナの地である「カナン」に移住したとされています。

その後集団でエジプトに移住しましたが、ファラオの圧政を逃れてモーセに率いられた一団がエジプトを脱出し、再びカナンの地に定住して王国を築いたということになっています。

しかし実際のところは、カナンの地付近をさまよっていた、定住地を持たない遊牧民の集団であったというのがほぼ定説です。

定住地を持たないから、一部族がエジプトに集団移住する、ということも可能だったわけです。

定住している農耕民にとって、何より重要視されるのは「ほどほどに雨を降らせ豊作をもたらす存在」です。

バアルがまさにこれに適合します。

農耕民は、寒い冬を耐え抜き、春に種を蒔いて汗をかきつつこれを育て、秋に収穫します。

無事収穫を終えた後、彼らは「豊穣の神に感謝を捧げる」という口実で、年に一度のごちそうを食べ、酒を飲むという大宴会を催します。

多くの記録からは(意図的に?)削除されていますが、飲んで食った後には大乱交パーティーとなるケースが頻繁にあったと考えられています。

農耕のサイクルそのものが豊穣神の死と再生の祭りなので、人間たちも精一杯交わって再生(この場合次の世代の製造)を試みるということなのです。

これは単なる性欲の解消ではなく、宗教儀式的な意味を多分に持っていました。

その年の収穫が多ければ、向こう一年は豊かに暮らせることが確定するので、たくさん子供を作っても問題なし、ということにもなりました。

ところが同じようなことを、遊牧民の集団でやると破綻します。

家畜は生き物ですから、ちょっと疫病が流行ったり、肉食獣に襲われたりするとするとバタバタと死んでしまいます。

つまり、今豊かでもその豊かさがあと一年は確実に続くと保証することはできないのです。

この状況で大量に子供を作ってしまったらどうなるでしょう?

集団そのものが成り立たなくなってしまいます。

また、遊牧民は家畜の繁殖もしっかりと管理します。

家畜の数が増えるということは財産が増えるということですが、後先考えずに増やしすぎてしまうと餌にする草が不足し、群れ全体が飢えて気がつくと以前よりも「財産」が減ってしまったということにもなりかねないのです。

とにかく計画的にものごとを運ばないと、遊牧民の生活は成り立ちません。

こうした「管理と規律」が重要視される遊牧民の国家では、絶対的な権力を持ち、かつ人間的な要素(特に肉体的な欲求)をあまり持たない唯一神が好まれるようになります。

ウガリットで見捨てられつつあった「去勢された老いた神」であるイルが、ヘブライ人の中で唯一神として尊ばれるようになったのは、こうした理由によるものと思われます。

さてバアルですが、他の地域の豊穣神同様、その祭儀にはしばしば性的な性格を持つものがあった、ということが記録されています。

基本的にどの資料にも具体的には描かれていませんが、バアルに扮した少年と巫女との性行為、もしくはバアル役と処女との性行為のようなことをしていたのだと想像できます。

バアルのパートナーとなっているアスタルトは、元々バビロニアで神殿娼婦というのを束ねていた存在ですから、そういう祭儀をしていなかったとする方が無理なぐらいです。

というわけで、「規律」を重んじる唯一神の信者たちは、豊穣神を祭る定住農耕民を「不品行だ」と罵るようになりました。

定住農耕民は年柄年中乱交をしているわけではなく、「収穫後の祭り」のような特殊な時期や、「豊穣神の神殿」のような特殊な場所で、普通とは違う性行為を儀式として行っているに過ぎません。

しかし、遊牧民は農耕民に対して、「あいつらは淫乱だ」という偏見を持ったようです。

この偏見の典型的な例が、旧約聖書の創世記に出てくる「ソドムとゴモラ」の話です。

これはソドムとゴモラという二つの街があまりにも不品行であったため、アブラハムの宗教の神が滅ぼしたというものです。

「ソドム」は後に「男色」の代名詞となったので、この街での不品行な行為というのは男性同士の性行為であったとみなされていますが、創世記にはソドムの人々が男色にふけっていたという記述はありません。

ソドムの人々はロトの家にやってきた神の御使い(天使)に、性的暴行を加えようとしただけです。

これも多分性欲からではなく、何かコミュニティのタブーに触れることをしたため、定められた刑罰として陵辱の対象とされた、と解釈した方がよさそうにも思えます。

天使は両性具有とされており、天使を犯すことは男色には繋がりません。

また、ロトは天使たちを見逃してもらう代わりに自分の娘二人を差し出して「好きにしてくれ」と提案します。

これは「勝手にてめぇが仕切ろうとするんじゃねーよ(意訳)」と拒否されますが、「女では代わりにならん」と言われたわけではないのです。

いずれにしろ、「ソドムとゴモラ」の話を注意深く読むと、遊牧民と定住農耕民の間には、かなり深刻な生活習慣を巡る対立があり、それは特に性的な面において強かった、ということがおぼろげに解ってきます。

ヨーロッパ中世においては、しばしば悪魔を崇拝し、悪魔の像の前で魔女たちが乱交するという「サバト」という儀式が行われたといいます。

これは実は、ヘブライ人の偏見のフィルターを通して見た、農耕民の収穫祭の姿そのものだ、ということも可能なのです。

面白いのは、堅苦しいイルを称える宗教から分派したキリスト教が、バアルの再来とも言えそうな「豊穣神」を信仰の対象としていることでしょう。

イエス・キリストは「死んで蘇るもの」である点で一種の豊穣神です。

その肉や血がパンや葡萄酒といった「農耕の成果物」になぞらえられるので、もう逃げも隠れもできません。

キリストの生誕祭が「クリスマス」ですが、実は聖書にはイエスの生誕日についての記録はありません。

東方の三博士が星を見てやってきた、という記述があり、その星の位置からおおざっぱに計算すると6月頃だったのではないか、という説もあります。

12月に行われている「クリスマス」は本来ゲルマン人の冬至祭りだといわれています。

つまるところその起源は農耕民の収穫祭だということになります。

日本においては、クリスマスはいつしか若いカップルがごちそうを食べた後ホテルに行って一夜を過ごす日、とみなされるようになりました。

キリスト教徒に限らず、「良識派」を自認する人たちからこの行為は「聖なる夜に不品行な」と非難されているのですが、ごちそうを飲み食いした後パートナーと交わるのは豊穣神への感謝を表す行為であり、「収穫祭」の夜の行動としてはむしろ正しかったりするのです。

「聖書の神話」の再検討のために

現在、「アブラハムの宗教」の信者数は、キリスト教徒21億人、ムスリム13億人、ユダヤ教徒1500万人で、合計すると約34億人ほどいると言われています。

これだけ多数の人々が、この文章で説明した「元イル」を唯一神として信仰していることになるのです。

ただその「元イル」がイルだった時代、彼は唯一神でも絶対神でもありませんでした。

他にバアルをはじめとする多数の神がいて、イルはそれらが全体として構成するパンテオンの中の一部を担っていたのに過ぎなかったのです。

ウガリットの神話の中ではバアルの人気に押されていたイルですが、その後奇跡の大逆転を果たしました。

今ではバアルは一部のオカルトマニアの間でのみ知られるようになっているのに対し、イルの方は世界中の教会や家庭で、朝夕祈りが捧げられる高みに登っているのです。

イルが圧勝した結果、多くの文書が聖書視点、つまりイルの立場から書き換えられました。

現在に伝わるバアルの姿は、かなり強く歪んだ「イルフィルター」を通して見られたものです。

生きた宗教として人々が信じている分には、古い神が悪魔扱いされようがなんだろうが構わないのですが、古い人々の生活やものの考え方を再現しようとする学問的な立場からすれば、こうした「偏見」は時に邪魔(いつもというわけではありません)になります。

こうしたフィルターを取り払って、できるだけ原像に近いバアルやイルを再構成すると、これまで見逃していた、聖書に含まれていた意外な真実を発見することができるようになります。

聖書の中では堕天使として描かれていたルシフェルが、元々はイルの息子であり、おそらくは一度入ったら出てこれない地獄に身代わりとして置き去りにされたとか、キリスト教徒が悪魔として口を極めて罵倒しているバエルが、「キリスト」の原型とも考えられる豊穣神であった、ということなどを知ると、なんだか得をしたような気になれないでしょうか。

コメントを残す