Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。

Contents

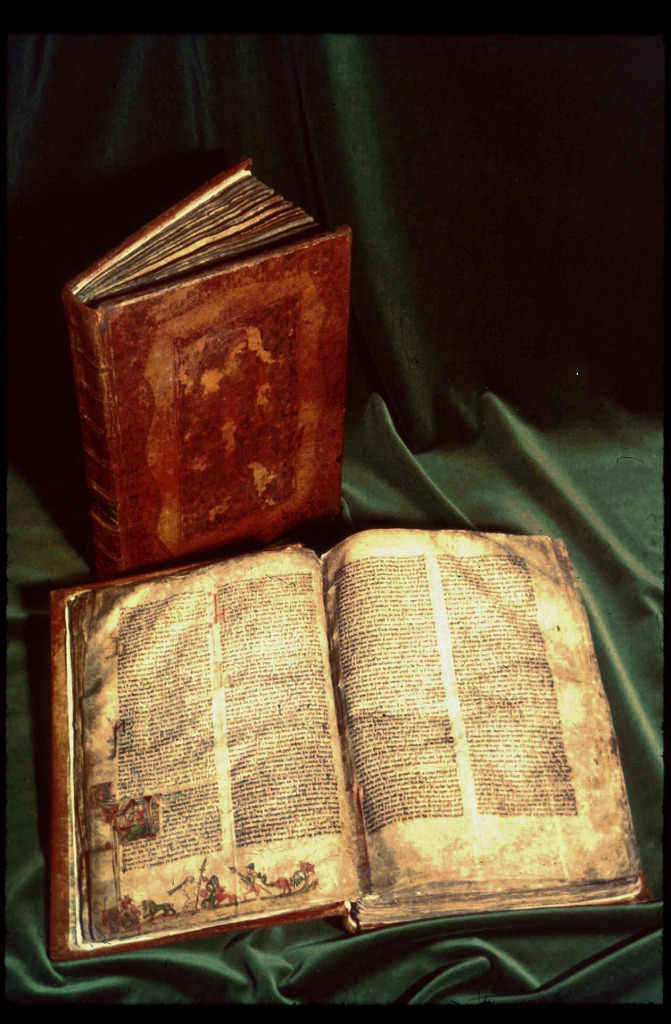

北欧神話の基本文献

北欧神話は、主に13世紀のアイスランドの詩人・スノッリ・ストゥルルソンによってまとめられた『エッダ』と、9世紀から13世紀にかけて執筆され、17世紀に発見された『王の写本』などにまとめられています。

後には『王の写本』に記録された物語群も『エッダ』と呼ばれるようになったので、『スノッリのエッダ』を『新エッダ』、『王の写本』などを『旧エッダ(古)』と呼ぶようになりました。

ただし北欧神話の神々に対する信仰は、各種文献が成立した時代より1000年以上前から存在したことがわかっています。

そして、その頃の神々の性格・序列は「書かれた神話」とはかなり違っていただろうと思われています。

後に詳しく述べますが、オーディンは比較的新しい神であり、古い時代においてはトールの方が重要視されていたのです。

「書かれた神話」の中には、ところどころ断片的に古い信仰の名残が残っていると思われる部分があります。

こうした部分を拾い集め、この神話は本当はどういうことを語りたかったのか、ということを想像するのが、「神話読み」の楽しみの一つであるとも言えます。

それではまいりましょう。

ギンヌンガ・ガップ

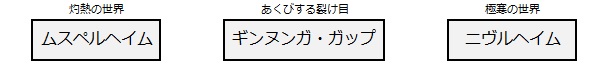

北欧神話では、世界の始まりの時には、灼熱の世界であるムスペルヘイムと、極寒の世界であるニヴルヘイムがあり、その間にギンヌンガ・ガップが存在した、と述べています。

ギンヌンガ・ガップというのは「あくびする裂け目」という意味だそうです。

二つの世界の間にこれを遮る巨大な岩盤があって、そこに裂け目があったのか、二つの世界が平らな土地でつながっており、その間に裂け目があったのかはっきりとはしません。

ニヴルヘイムにはフヴェルゲルミルという泉があり、ここを源流として11の川が流れ出し、ギンヌンガ・ガップに注いでいました。

この11の川をまとめて、エーリヴァーガルと呼びます。

フヴェルゲルミルから湧く水には毒が含まれており、この毒はエーリヴァーガルとして流れている間に氷結し、ギンヌンガ・ガップのあたりで川全体を満たし、流れを止めるようになりました。

ここにムスペルヘイムからの熱風が吹き付け、氷の一部が霜となります。

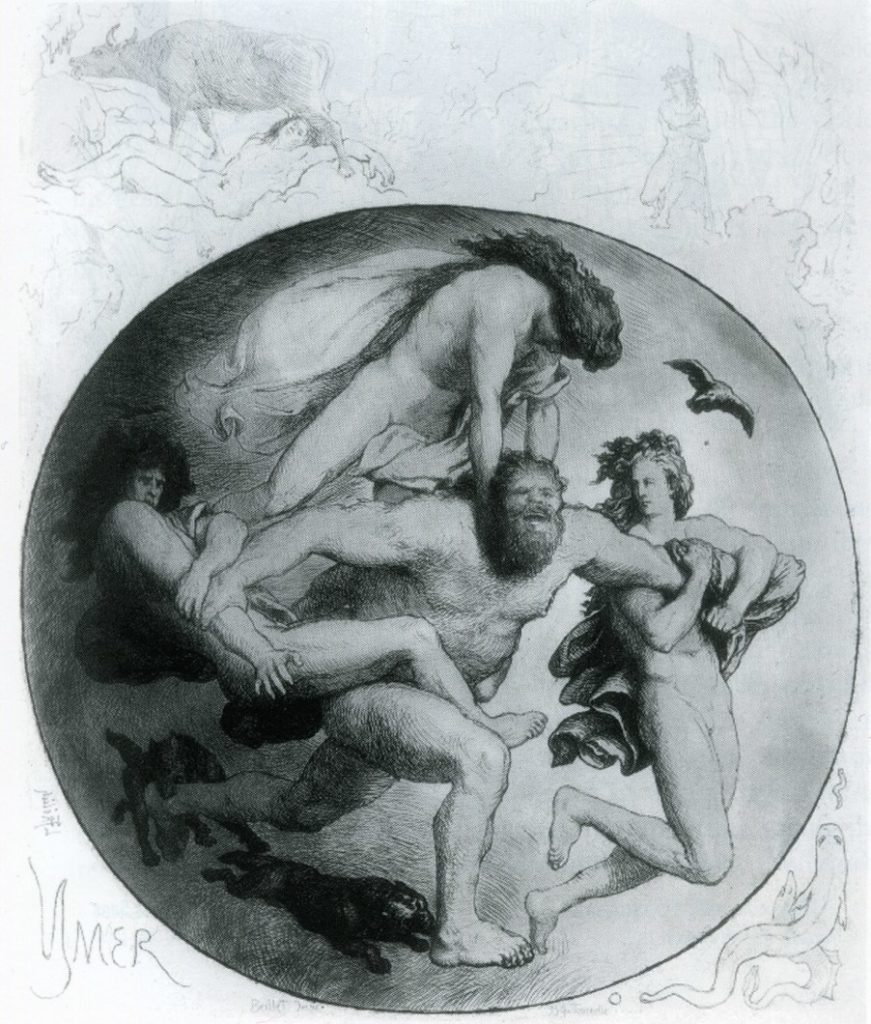

この霜から、やがて原初の巨人ユミルが誕生するのです。

また、同じ霜から巨大な雌牛アウドムラが誕生します。

ユミルはこの雌牛の乳を飲んで育ち、雌牛は周囲の氷の塊・塩の塊を舐めて命を繋いでいたとされます。

アウドムラが塩の塊を舐めていると、その中から一人の男が出てきます。

これが北欧神話最初の神であるブーリです。

ギンヌンガ・ガップの話と同様の話は、他の神話にはあまり見られません。

かろうじて「老子」の中にひょっとすると同じ発想に基づくのでは? と思われる言葉が残っている程度です。

「老子」にあるのは、「谷神は死せず、是を玄牝と謂う。玄牝の門、是を天地の根と謂う」というもので、文字数にしてたったの18字です。

大まかな意味は、「谷の神は尽きることなく(死せず)水を湧き出させ続ける。これを大いなる女性の原理という。この女性の原理こそが、天地の根源である」というものです。

この「谷神」というのが、ニヴルヘイムを流れる川の流れ込む先であるギンヌンガ・ガップのイメージと被ります。

ちなみに老子の使った「谷神」「玄牝(げんぴん)」という言葉は、ダイレクトに女性器を指しているものです。

ユミル・アウドムラ・ブーリを生み出したギンヌンガ・ガップは、そのまま巨大な原始の女神であったのではなかろうか、と想像することも可能でしょう。

ユミルの殺害と天地創造

最初の霜の巨人・ユミルは男性ですが、その肉体のあちこちから他の巨人・魔女・怪物などを生み出していきます。

どういう形で発生したのかは不明ですが、最初の女巨人も、ユミルの肉体から自然発生したようです。

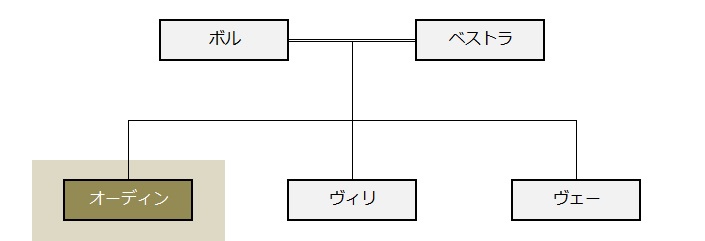

他方、神であるブーリも同様に男神ボルを生み出します。

このボルは、ユミルの孫にあたる女巨人ベストラと結婚し、オーディン・ヴィリ・ヴェーの三柱の神を生み出します。

どうやら、男女の結婚によって生み出されたものは、この三柱の神が最初であったようです。

オーディンとその兄弟たちは、成長すると巨人族と対立するようになります。

巨人族は、その体を形成した霜の中に毒が含まれていたため、非常に凶暴だったことが、この対立の原因だとされています。

オーディンたちはユミルに勝利し、ユミルの死体からはおびただしい血が流れ出します。

この血によって、その他の巨人は一組の夫婦を残してすべて死に絶えてしまったと言います。

このあたり、微妙に「ノアの箱舟」のエピソードの影響を受けているようでもあります。

ユミルの死体は、オーディンたちによって解体されます。

その血(まだ残っていたようです)は川や海の水となり、頭蓋骨は天蓋となり、骨は山となり、歯と細かな骨は岩や石となり、髪の毛は草花となります。

脳は天に浮かぶ雲となりました。

変わったところでは、まつげが人間の住むことになるミッドガルドを囲む壁が作られています。

太古に存在した巨大な人の形をした生物が死に、その遺体で世界が作られたという話は、世界のいたるところに残されています。

ユミルによる天地創造も、そのひとつです。

なおユミルは、語源的にもインド神話における最初の死者であるヤーマと共通であると言われます。

ヤーマは死後まだ誰もいなかった冥界の支配者・裁判官となり、日本では閻魔大王の名で知られるようになりました。

ユグドラシルと三層九部の世界

北欧神話では、世界はユグドラシルと呼ばれる巨大なセイヨウトネリコの木の上に点在するとされていました。

これはユミルによる天地創造とは、本来別の起源を持つ神話であったのでしょう。

両者に整合性を持たせると、ユグドラシルが生い茂ったのは、ユミルの殺害よりも後の話になります。

世界を支える大樹となると、万物が生まれる前から存在したようなイメージがありますが、上記の形で話を揃えると、オーディンよりも若いということになります。

「ユグドラシル」は「ユグの馬」の意味で、「ユグ」はオーディンの別名です。

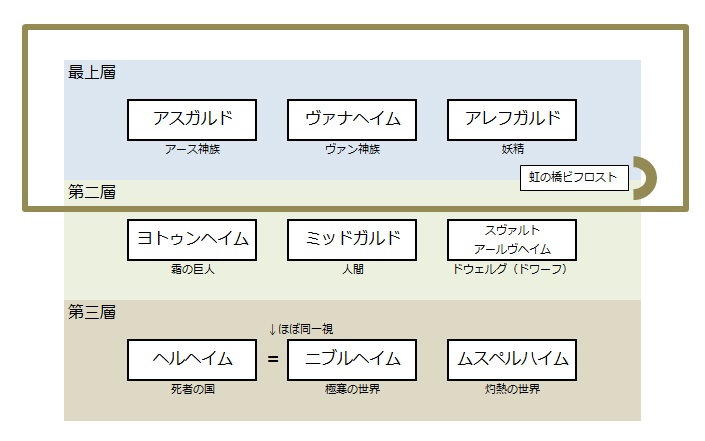

この巨大なユグドラシルの上層・中層・下層にそれぞれ三部の世界がある、とされました。

最上層は神や妖精が住む世界です。

北欧神話の神はアース神族・ヴァン神族・ヨトゥン(霜の巨人)の三種類に分けられます。

そのうちアース神族の住むアスガルドと、ヴァン神族の住むヴァナヘイムが最上層にあるとされました。

人間の世界で名誉の戦死を遂げたものが行くとされたヴァルハラは、アスガルドに付属しています。

最上層のもうひとつの世界は、妖精の住むアレフガルドです。

妖精、すなわちエルフは神よりは一格下の存在ですが、彼らを束ねているのがヴァン神族出身でアースガルドに住むフレイであるため、アレフガルド全体も最上層に位置づけられているようです。

第二層の主な居住者は巨人と人間です。

北欧神話の霜の巨人たちは立派な神の一種なのですが、アース神族やヴァン神族と敵対しています。

そのため最上層には住まず、第二層に住んでいます。

彼らの世界をヨトゥンヘイムといいます。

人間の世界はミッドガルドと呼ばれ、第二層の中心にあります。

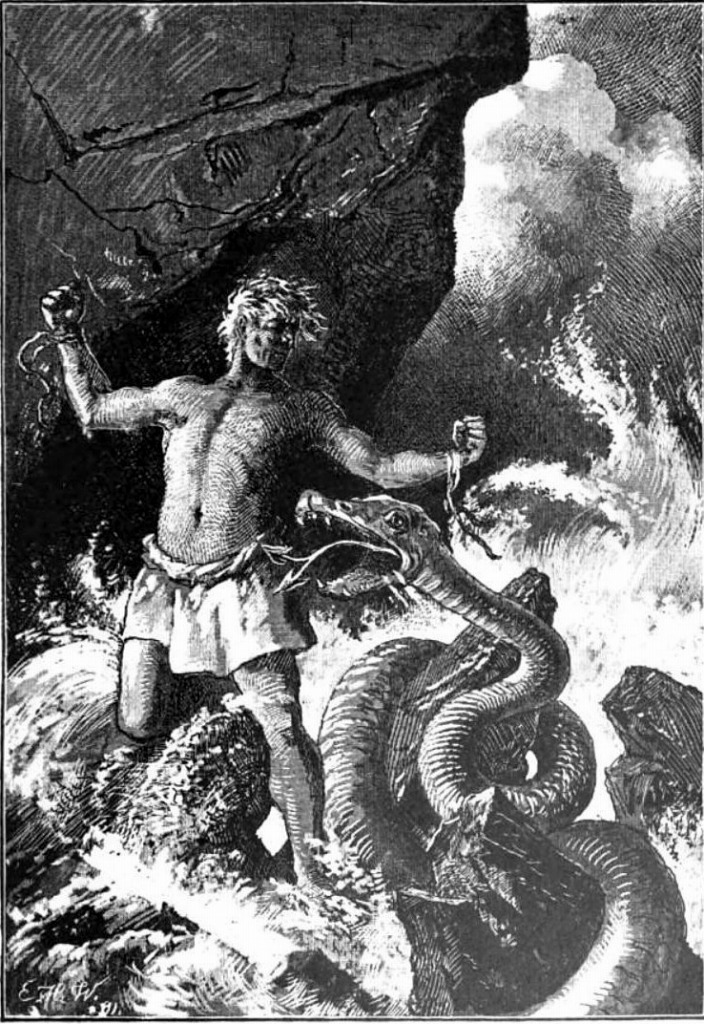

ミッドガルドは海に取り囲まれており、その海の外周部には別名を「ミッドガルドの大蛇」と呼ばれる怪物ヨルムンガンド(ミドガルズオルム、世界蛇などとも)がミッドガルド全体を取り囲むようにとぐろを巻いています。

ミッドガルドは、トールキンの「指輪物語」などでは「中つ国」として登場します。

「中つ国」はミッドガルドの直訳語であるだけでなく、日本の呼称「豊葦原の中つ国」にもちなんだ命名となっています。

もちろん、原語においては「ミドル・アース」とされているだけで、これを日本の呼称と縁付けたのは「指輪物語」の翻訳者の功績です。

なお、トールキンの「ミドル・アース」は架空の場所ではなく、遠い過去の人類の世界である、とされています。

第二層の最後の世界は、スヴァルトアールヴヘイムです。

名前を聞くだけで、エルフの一種が住んでいるような世界を想像してしまうかも知れません。

「スヴァルトアールヴ」というのはドウェルグ、つまり各種のファンタジー作品でいうところの「ドワーフ」です。

これとは別に小人の国ニダヴェリールというのがあるとする文献もありますが、ここの住民もやはりドウェルグです。

いずれにしろ第二層は人間・巨人・ドワーフの住む世界とされているようです。

最上層と第二層は、虹の橋ビフロストによってつながれています。

ビフロストの最上層側のたもとにはヘイムダルがいて、巨人が最上層に攻め込んでこないかどうかを見張っています。

ビフロストは、ラグナロクの時に焼け落ちる運命にあるとされています。

最下層はニヴルヘイムとヘルヘイム、ムスペルヘイムの三つに分かれます。

とは言ってもニヴルヘイムとヘルヘイムの区分ははっきりしません。

ニヴルヘイムとムスペルヘイムは、ユグドラシルが育つ以前、ユミルがこの世に生じる以前から存在したことはすでに述べた通りです。

ニヴルヘイムは雪と氷の世界で、凍った川が何本もあるとされています。

ここにロキの娘であるヘルが投げ込まれ、死者の管理を任されます。

ヘルが管理する死者の国をヘルヘイムと言うのですが、先に述べたようにニヴルヘイムとの境界がはっきりしておらず、ほぼ同一視されるようになっています。

ニヴルヘイムとヘルヘイムは極めて寒い世界なのですが、もうひとつのムスペルヘイムは熱い国です。

炎の巨人たちが住む灼熱の国なので、「暑い」どころの話ではなく、「熱い」と書くのが妥当でしょう。

あまりに熱いのでムスペルヘイムで生まれたもの以外は、この国で生きていくことができないと言われています。

ラグナロクの時にアースガルドまで攻め寄せる炎の巨人・スルトはここの住民です。

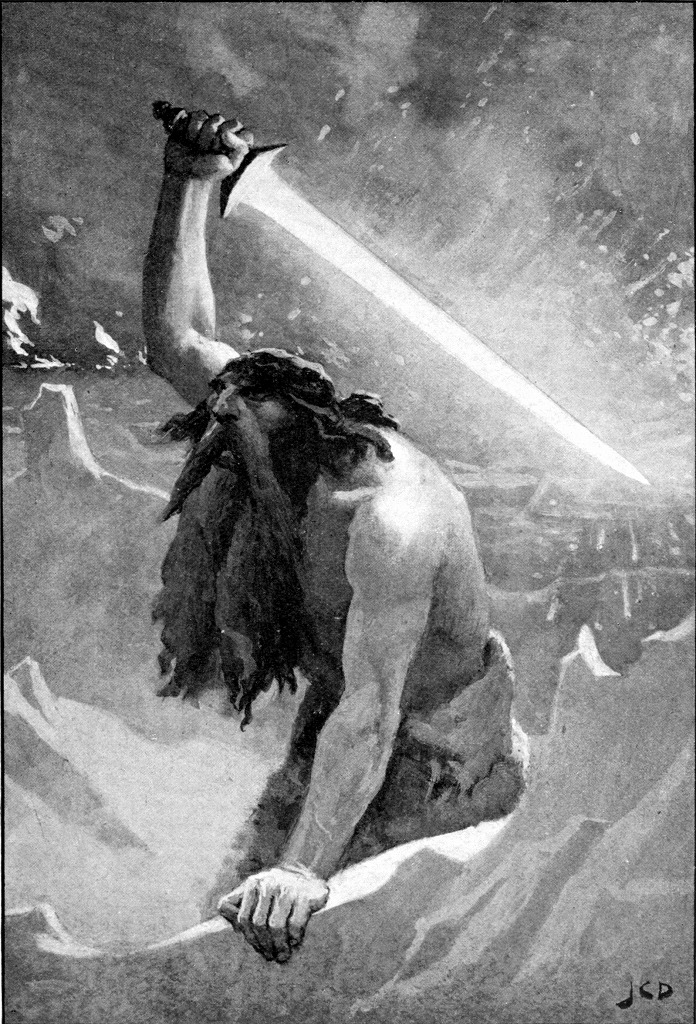

スルトはラグナロクで最後まで生き残り、手にした炎の剣(レーヴァテインであるという説があります)をユグドラシルに投げつけ、世界樹を炎上させることになります。

なお、ユグドラシルのニヴルヘイム側の根っこには、ニーズヘッグという怪蛇がいて、ユグドラシルの根をかじっています。

このニーズヘッグもラグナロクの際に空に舞い上がると言われており、ラグナロクを生き延びるようです。

ユグドラシルには九つの世界以外に特別な力を持つ三つの魔法の泉があります。

ミーミルの泉、ウルズの泉、フヴェルゲルミルがそれです。

ミーミルの泉はユグドラシルの根がヨトゥンヘイムに伸びているところにあり、巨人ミーミルが所有しています。

このミーミルは他の多くの霜の巨人と違い、知性派です。

ミーミルの泉の水には飲んだものに大いなる知恵を与える力がありました。

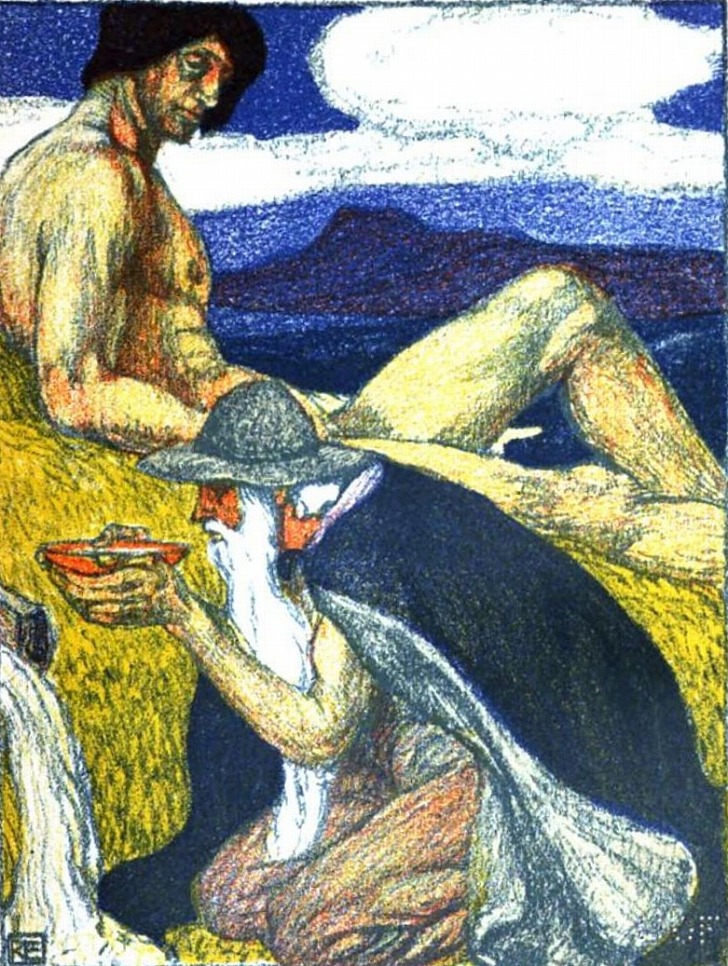

このためオーディンは一口飲ませてもらおうとミーミルの許可を得ようとします。

ミーミルは「飲んでもいいが代償としてお前さんの目をもらう」と言い、オーディンは了承して片目をえぐり出し、ミーミルに与えたといいます。

ウルズの泉はアースガルズ方向にある根にあり、強い浄化の作用と生命力をもたらすとされています。

管理者はノルン三姉妹の長女ウルズで、彼女たちは泉の水を絶えずユグドラシルに与え、世界樹が枯れないようにしているといいます。

フヴェルゲルミルはニーズヘッグの棲みかで、ニヴルヘイムを流れている多くの凍った川の源泉になります。

神々の最初の戦争

ユグドラシルの項で説明したように、北欧神話の神々はアスガルドとヴァナヘイムに住んでいるとされています。

アスガルドの神々(アース神族)の祖はオーディンとその兄弟たちということになるのですが、ヴァナヘイムの神々(ヴァン神族)はどこからやってきてどうしてヴァナヘイムに住むようになったのかわかっていません。

ヴァン神族については、巨人族(ヨトゥンと呼ばれる神の種族)と混同されており、アース神族と比べると魔法や妖精に近い種族だと考えられていたようです。

つまり、アース神族を人間に例えると、ヴァン神族はエルフに相当するようなものだったのだと思われます。

ヨトゥンは神々の世界におけるドウェルグ(ドワーフ)であったと考えれば、すっきりするのではないでしょうか。

現在に伝えられる北欧神話の各種文献には、はじめアース神族とヴァン神族は互いに反目し、戦争をしていたと記録されています。

ある時ヴァン神族は、グルヴェイグという女をアース神族たちの元に送り込みます。

グルヴェイグはセイズと呼ばれる一種の魔法を使い、アース神族を惑わします。

セイズの詳細は不明ですが、現代人がイメージする魔法とはちょっと異なり、巫女によって行われる神降ろしの術のようなものだったようです。術者の大部分は女性でした。

アース神族たちの共同体は、後にヴァイキングと呼ばれる北欧の戦士団(兼交易商人団)の社会に非常に似通った性格を持っているのですが、ヴァン神族の世界はそれとは微妙に異なっています。

どちらかというと、ケルト神話の世界に近い印象を受けます。

恐らくはこれらはもともと別の神話世界を持っていた二つの集団が結合し、神話を統合していった結果生まれたものでしょう。

話を戻します。

グルヴェイグはアース神族たちによって槍で貫かれ、三度焼かれましたが、その度に復活しました。

また、先に述べたセイズにより、女たちに邪な性的欲望を抱かせたともいいます。

アース神族たちはこれらの「悪事」に憤り、ヴァン神族に宣戦を布告したというのです。

「槍で貫かれる」というのは畑が農具によって耕されることの例え、焼かれて復活するというのは、秋に収穫され、枯れていった農作物がまた春に芽を吹くことの例えだと考えられます。

死と復活を繰り返す豊穣神の神話は世界中に残っており、この話もそのバリエーションの一つだと思われます。

農作物の死と再生のサイクルに、人間の生殖を重ね合わせることも、一般的に見られることです。

ギリシア神話では、デーメーテールとその娘ペルセフォネの神話に、豊穣神の死と再生のモチーフを見出すことができます。

豊穣神デーメーテールの娘ペルセフォネは、冥界の王であるハーデースに見初められ、冥界へと拉致されその妻とされます。

冥界へ拉致された、ということはつまり「死んだ」ということです。

最愛の娘を失ったデーメーテールは大神ゼウスに、ペルセフォネを自分の元に戻すように訴えます。

願いは叶えられ、ゼウスはハーデースにペルセフォネを地上に返すように命じるのです。

しかし、ハーデースは一計を案じてペルセフォネに冥界の果実を食べさせました。

冥界の果実を食べたものは冥界にとどまらなければならない、という掟があったため、ペルセフォネは完全に冥界から離れることはできなくなってしまいます。

このため彼女は、一年の半分を母の元で過ごし、半分を冥界の夫の元で過ごすこととなります。

神は本来死すべきものではありませんが、ペルセフォネはこのような形で死と再生を繰り返すことになるのです。

その死と再生のサイクルのきっかけとなっているのが、ハーデースとの結婚、すなわち人間としての生殖行為であることも、見逃すことはできません。

グルヴェイグは単なる魔女ではなく、ヴァン神族の中でも重要な女神であったフレイヤその人であったとも言われます。

要するに神降ろしをしてフレイヤと同一になれる能力を持った巫女だったのでしょう。

アース神族とヴァン神族は激しく戦いましたが、やがて戦いに倦み、人質を交換して講和することになりました。

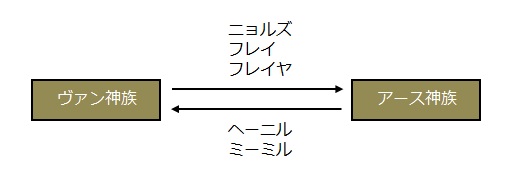

ヴァン神族からはニョルズとその双子の子であるフレイ・フレイヤ、アース神族からはヘーニルとミーミルが送られます。

ニョルズとフレイ・フレイヤは優れた神としてアース神族に受け入れられます。

しかし、ヴァン神族の元に行った二人のうち、ミーミルは非常に優れていましたが、ヘーニルは凡庸でした。

ヘーニルを指導者にしようとしていたヴァン神族は怒り、なぜかミーミルを殺してしまいます。

ミーミルの首は切断され、アース神族の元に送り返されました。

ミーミルの甥であり、ミーミルの賢さを誰よりもよく知っているオーディンは、薬草を使って防腐の処置を施し、魔法を使って首だけを生き返らせます。

その後オーディンは、ミーミルの首を自分の助言者として、常に自分の側に置くようになりました。

先に述べたようにミーミルは「ミーミルの泉」の番人ともなっていますが、どうもオーディンがミーミルに乞うて片目をえぐり出し泉の水を飲ませて貰ったのは、ミーミルがヴァン神族の元に送られる前のことのようです。

北欧神話の神々

オーディン

オーディンは北欧神話の主神で、戦争と魔法と死を司ると言われています。

戦争というのはある程度発達した社会集団間で発生するものです。

そのため神としての起源は、人々がまとまって生産活動を始めたばかりの段階から崇拝される豊穣神・地母神や、農耕に影響を与える風や雷などの自然神などより新しいと言えます。

起源が新しくても、発達した社会集団においては、対外的な戦争が内部的な生産よりも重要とされることが多いので、この手の神が主神に成り上がることはよくあります。

なお、起源が新しいとは言っても、それは北欧神話の他の神と比べるとであって、信仰そのものは紀元前後にはすでに確立されていたことがわかっています。

タキトゥスの「ゲルマーニア」には、ゲルマン人の主神はメルクリウスである、と書かれていました。

メルクリウスはギリシア神話のヘルメースで、その性格から考えるとゲルマンのメルクリウスというのはオーディンのことを意味していたのだろう、と言われているのです。

北欧神話の各種文献に見られるオーディンの性格は比較的はっきりとしており、文献ごとの矛盾があまり多くはありません。

これは神としての起源が新しいからでしょう。

また魔術の主催者であるとされる割に非常に合理的で、妖しげな行動を取ることがあまりありません。

変わった行動を取る時は、必ず変装して別の名を名乗っていますが、これは他の神の説話をオーディンのものとして接合していった結果でしょう。

オーディンは後に「万物の父」と称されたたため、トールやヘイムダルといった数多くの神がその息子とされるようになりました。

しかし実際には、息子とされた神々の方が起源が古いことが多く、彼らは合理主義者の父とは違って、現代人には理解しがたい妖しい行動を取ることが多いのです。

オーディンはつば広の帽子を被った、髭の長い老人の姿で表現されます。

その手にはグングニルという槍が握られていますが、遠くから見ると杖のように見えます。

つまり、オーディンは現代人がイメージする「男の魔法使い(それもかなり高位の)」に近いのです。

実際には、オーディンが魔法使いのイメージに近いのではなく、オーディンのイメージを元に、男の魔法使いの外見が作られていったのでしょう。

トールキンの「指輪物語」に登場する大魔法使いガンダルフは、外見的にはオーディンのイメージをベースにして作られたと思われます。

そしてこのガンダルフが、現在世界中に存在するファンタジー系の物語の「男の魔法使い」の祖形となったのです。

オーディンは多数のペットを飼っています。

戦場に出向く際にまたがるのは、八本脚の馬スレイプニルです。

これは、後に述べるロキと雄馬スヴァルジファリの子とされています。

ロキは男神なので、どうして雄馬との間に子が? と思われるかも知れません。

実はスレイプニルは、牝馬に化けたロキが、スヴァルジファリに襲われて産んでしまった子なのです。

これなど、現代人には到底理解不可能な行動ですが、起源の古い神はこうした行動を取ることが多いのです。

ロキは近代人的性格を持つオーディンとはあまり合わないらしく、北欧神話には、同じく古い起源を持つトールと絡むエピソードがより多く残されています。

オーディンはまた、二羽のカラスと二匹の狼を飼っています。

カラスの名前はフギン(思考)とムニン(記憶)で、狼はゲリとフレキ(どちらも貪欲の意)です。

名前だけでどういう性格であり、どういう役割を担っているのかがわかってしまいます。

これもかなり「近代的」です。

オーディンの主な役割はアスガルドの居城の玉座に座り、来るべきラグナロクに備えて地上の勇士をヴァルハラへと招き入れ、軍団を組織することです。

ですが、その一方でラグナロクにおいては、彼自身が巨大狼フェンリルに呑み込まれる運命であることが伝えられているのです。

トール

最終的にオーディンの息子とされましたが、トールはオーディンとは別の系統に属する神で、起源そのものはオーディンよりも古いものを持ちます。

世界中のあちこちで、雷は農業生産に大きな影響を与えるものだというのが認識されており、雷神が農耕神として崇拝されるようになりました。

トールもその種の農耕神の一柱です。

これらの神は、社会が成熟し他の共同体と抗争(必ずしも「戦争」と呼べるほど大規模なものとは限りません)を繰り広げるようになると、雷を武器として戦う戦神としての性格が付与されます。

インドラやゼウスのように、そのまま大規模な戦争をも司るようになり、それぞれの神話体系の主神へと成長するものも少なくありません。

しかしトールの場合、より大規模な戦争に特化した神であるオーディンが出現したために、そちらの役割と主神の座をオーディンに引き渡しています。

そして自分自身は「オーディンの息子」へと収まったのです。

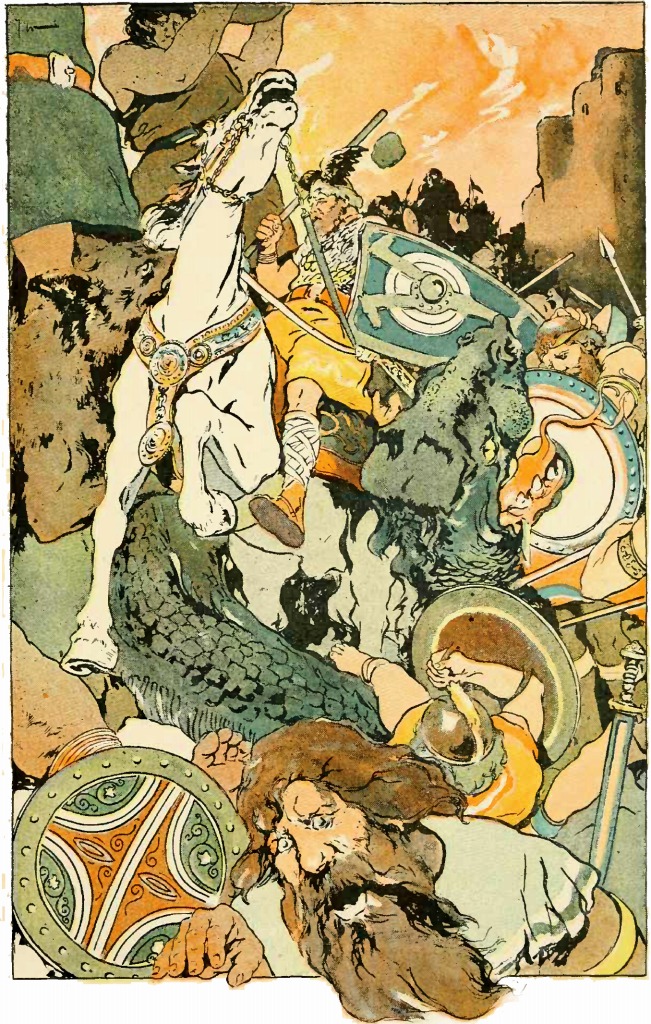

神話の中では、主にトールは巨人との間の個人的戦闘に専念することになります。

かつて主神だった時代もあった神ですから、オーディンの数ある息子(いずれもトール同様に、後から息子とされた古い神が大半ですが)の中でも特に有力なものとされていました。

しかし、キリスト教が伝来し、北欧神話が文献記録として残されるような頃になると、バルドルがオーディンの嫡子、バルドルの母であるフリッガがオーディンの正妻とされるようになります。

この結果、トールは「実力においては最強ではあるが地位は二番目」という存在になりました。

各種神話文献に残されているトールの姿は、一言でいうと「脳筋」です。

素朴で怒りやすく、怒るとすぐに愛用の槌・ミョルニルを相手に投げつけます。

ただ、性格は単純でも神話の中で見せる行動はなかなか複雑で、それがトールのキャラクター全体を魅力あるものに仕立てています。

マーヴェルがコミックの主人公として、主神であるオーディンではなくトールを選び、「雷神ソー」(ソーはトールの英語読み)のシリーズを作ったことは、全体としてトールの方がオーディンよりも魅力的だったからでしょう。

先に、性格が「近代的すぎる」オーディンはロキとはあまり合わなかったと述べましたが、トールはなぜかロキと馬が合ったとされ、トールとロキとが主役格になる神話が多く残されています。

ある意味友人といってもいい関係にあるのですが、ラグナロクの時にトールの命を奪うのは、ロキの息子とされるヨルムンガンドです。

ある時ロキは、いたずら心を起こしてトールの妻であるシヴの見事な金髪を切り、彼女を坊主頭にしてしまいます。

命知らずにも程がある行為ですね。

当然、トールは激怒してロキを撲殺しようとします。

ロキは、「ドウェルグに元のものとそっくりなかつらを作らせるから許してくれ」と命乞いをしました。

これでトールに一旦許されたロキは、複数のドウェルグたちに競争入札の形で金髪のかつらを発注します。

ドウェルグたちはかつら以外にも、鉄の槌、槍、黄金のイノシシ、腕輪などを作り、神々に進呈しました。

鉄の槌はミョルニルと名付けられ、トールのものとなります。

槍はグングニル、腕輪はドラウプニルと名付けられ、オーディンのものとなりました。

黄金のイノシシはグリンブルスティと名付けられ、フレイの乗騎とされました。

ミョルニルはトールの力の象徴とされるスーパーウェポンで、北欧神話中にこれの一撃を受けて生き延びたものはヨルムンガンド以外存在しません。

逆に言うと、シヴの金髪を刈り取ったロキがその場で殺されなかったのは、トールがまだミョルニルを持っていなかったためです。

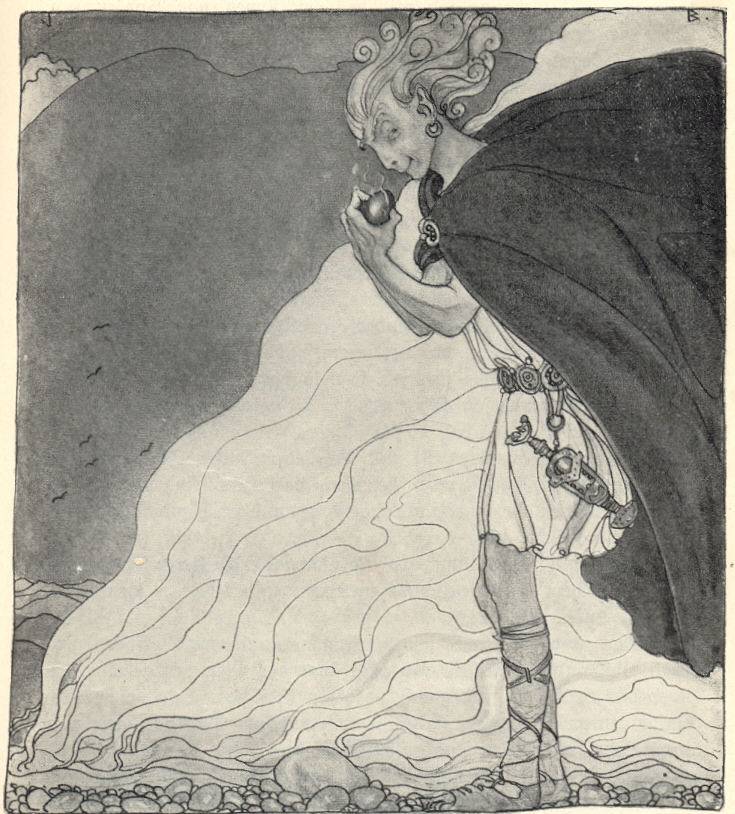

フレイ

本名はユングヴィで、フレイは「主」「支配者」という意味の言葉で、ユングヴィの称号だったと言われます。

ヴァン神族の出身で、アース神族とヴァン神族の戦争の講和の際に、人質として父・双子の妹とともにアスガルドにやってきました。

北欧神話のストーリー上では「よそもの」のように見えるフレイですが、古代においてはその地位はトールに次ぎ、オーディンと同格であったとされています。

スウェーデンのウプサラには古代の神殿があったのですが、ここにはトール・オーディン・フレイの三柱の神像があったと記録に残されています。

一番巨大なトールの神像が中央にあり、その左右にオーディンとフレイの神像がありました。

フレイの神像は、巨大な陰茎を屹立させた状態であったとされています。

このことからわかるように、フレイは豊穣・生殖などを司る神でした。

双子の妹とされるフレイヤの役割もほぼ同じです。

といいますか、元は雌雄同体であったものが男神女神に分裂したか、女神フレイヤから男神フレイが分岐独立したかのどちらかでしょう。

フレイの主な役割は結婚や出産などの際に礼拝されることで、そのためか書かれた神話の中ではエピソードに乏しく、あまり活発ではありません。

しかしその一方で、スウェーデンの最初の王家の祖先であると考えられるなど、その立ち位置はかなり人間に近いものとなっています。

フレイは「勝利の剣」と呼ばれる名剣を持っていましたが、美女を妻にするためにそれを失ってしまいます。

この結果、ラグナロクにおいてスルトに敗北することとなりました。

「勝利の剣」は、この時スルトが持っていたという「レーヴァテイン」と同じものであるとも、違うものであるとも言われています。

ヘイムダル

オーディンの息子で、ユグドラシルの上層と中層とを繋ぐ虹の橋ビフロストのたもとにいて、巨人たちがアスガルドに攻め寄せてこないかどうか見張っている神だと言われています。

角笛ギャラルホルンを持ち、巨人たちの来襲時にはこれを吹き鳴らすといいます。

彼もまたオーディンよりも古い神であることは間違いないのですが、その起源や本来の役割などはよくわかっていません。

ある時リーグ(アイルランドの言葉で「王」の意)と名乗ったヘイムダルは、人間の世界へと旅立ちます。

最初に、リーグはアーイとエッダという老夫婦の家に三夜泊まり、助言をしました。

やがてエッダはスレールという子を産み、スレールはスィールという妻を迎えて大勢の子をもうけました。

スレールは奴隷、スィールは下女の意味で、彼らの子孫が奴隷身分を構成した、ということです。

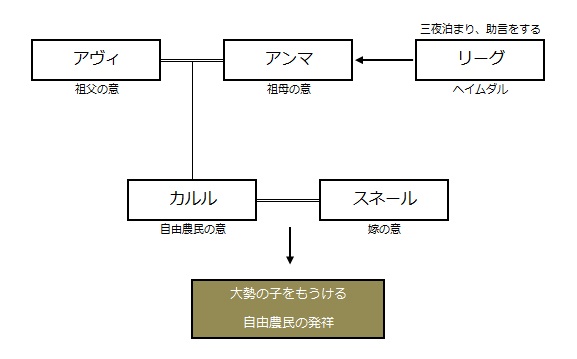

次にリーグはアヴィとアンマの夫婦の家に泊まり、アンマはカルルを産み、カルルはスネールを娶って自由農民身分の祖となります。

カルルは「自由農民」、スネールは単純に「嫁」を意味します。

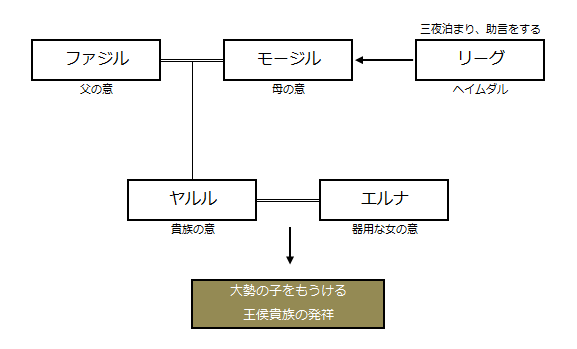

さらにリーグはファジルとモージルの家に泊まり、モージルがヤルルを産み、ヤルルはエルナを妻として、王侯貴族の祖となりました。

ヤルルは「貴族」、エルナは「器用な女」の意味です。

以上のことから、ヘイムダルは人類すべての祖先神とされ、「巫女の予言」において人類は「ヘイムダルの子ら」と呼ばれることになります。

ロキ

ロキはアース神族でもヴァン神族でもない、巨人の一族です。

もっとも、アース神族の場合その始祖であるオーディン自身が「巨人ユミルの孫」ですから、神ではないのかというとそうとも言えません。

ロキは巨人ではあるもののヨトゥンヘイムには住まず、アスガルドでアース神族とともに生活していました。

ロキはスノッリ・ストゥルルソンによって「美しいが性格がひねくれており、悪知恵にかけては誰にもひけをとらない」と評されています。

ただし、この言葉は北欧にキリスト教が浸透した後、キリスト教に影響された価値観を元に言われているものであるため、ロキが本当に「悪神」なのかどうかは割り引いて考える必要があるでしょう。

だいたいにおいて神というのは、天上や神殿に座して人々の礼拝を受ける存在で、あまり積極的に動くものではありません。

変化を生むのは、神々に対して各種のいたずらをしかける「トリックスター」と呼ばれる存在なのです。

トリックスターはその内部に善悪両方の性質を併せ持っています。

善の比率が高ければ、人類に対してさまざまな恩恵をもたらす文化英雄となりますし、悪の比率が高ければ人間に対し災厄ばかりを運ぶ疫神となります。

北欧神話におけるロキの役割は、神々を最後に滅ぼすことになるヨルムンガンド・フェンリルといった怪物を生み出すことと、神々がその脅威に立ち向かうために必要とする武器・財宝を生み出すきっかけを作ることでした。

一例を挙げれば、トールを倒したヨルムンガンドも、トールがヨルムンガンドを倒すために使ったミョルニルも、ともにロキがきっかけとなって出現したものだったのです。

神々の世界に変化を生じるきっかけを作るのがロキの役目ですから、神々が滅び去る時にはまたロキも消滅しなければなりません。

このため、ロキはラグナロクの時には巨人族の味方としてアスガルドに攻め寄せ、ヘイムダルと相打ちになって果てることになるのです。

トールの花嫁

巨人たちにとってトールは以前から恐るべき敵でしたが、ミョルニルを手にしてからは「そいつに触れることは死を意味する」存在となってしまいました。

そこで巨人たちは、何とかトールとミョルニルを引き離そうとします。

そしてスリュムという巨人が、ついにミョルニルを盗み出すことに成功します。

激怒したトールのために、ロキがミョルニルの行方を探すことになります。

その結果、どうもスリュムが盗み出したようだと気づいたロキは、スリュムの元に行き、ミョルニルを返すように交渉しました。

スリュムの返事は、「女神フレイヤを俺の花嫁とするのなら、返してやってもいい」とのことでした。

ロキはアスガルドに帰って神々に報告しますが、当人であるフレイヤは、「巨人の所に嫁に行ったりしたら、わたしは以後痴女扱いされてしまうわ!」と激怒します。

普段からフレイヤは痴女っぽい行動をしてないわけではないのですが、まあここはそれには触れないでおきましょう。

スリュムの側は、恐らくこの要求が拒否されることは折り込み済みだったのでしょう。

「フレイヤを嫁によこせ」は「ミョルニルを返すつもりはない」と実質的に同じ意味だったのです。

巨人たちにとっての最優先事項は、トールとミョルニルを引き離すことにあったと考えざるを得ませんから。

嫁云々の話は、トールのカチコミを防止するための口実だったのだと思われます。

フレイヤが拒絶したために、神々は頭を抱えてしまいます。

と、そこにヘイムダルが提案を行いました。

「トールを花嫁に変装させて送り込めばよい」と。

トールは激怒しましたが、ミョルニルが手元にないために、ヘイムダルはその場で命を奪われずに済みました。

ひょっとすると、そのあたりまで予測していたのかも知れません。

ヘイムダルとロキは、なおも怒り続けるトールを説得し、花嫁のコスプレをすることを了承させます。

ロキもまた女装してトールの侍女になりすまします。

この女装に必然性があったのかどうかはよくわかりません。

単なる趣味の可能性も否定できないのです。

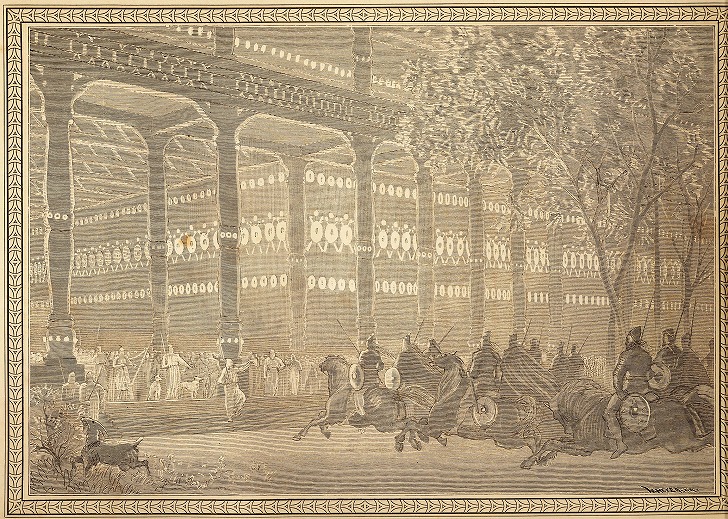

いずれにしろ、女装した二人の男神は、スリュムの所に行き、スリュムは婚礼の宴席を設けます。

そしてスリュムは「フレイヤ以外この世にあるすべての宝を所有する」と言われていたため、宴席はたいそう豪華なものでした。

元から大食漢であるトールは、待たされて空腹になっていたため、あっという間に牛一頭鮭八匹、さらに大量のワインをたいらげます。

スリュムは驚きますが、ロキが化けた侍女が「フレイヤはスリュムを恋い焦がれていてずっと何も食べていなかったのだ」と誤魔化します。

上機嫌になったスリュムは、ヴェールを持ち上げて花嫁に口づけしようとしますが、その瞬間らんらんと輝くトールの目を見てしまいはっとします。

「なんだこの眼光は。おまけに目が真っ赤じゃないか」。

侍女は「フレイヤはスリュムを恋い焦がれてこの頃は夜も眠れなかったのです」と大嘘をつきます。

これにころっと騙されるスリュムもいい加減脳筋です。

ともかくフレイヤが自分に夢中らしいと思って有頂天になったスリュムは、ミョルニルを花嫁の膝の上に置き、婚礼の誓いをしようとします。

しかし、トールは自分の膝にミョルニルが置かれると同時に花嫁衣装を脱ぎ捨てて鉄槌をひっつかみ、力の限りスリュムの頭に向けて投げつけます。

零距離射撃ならぬ零距離投擲です。

かくして「フレイヤ以外の宝をすべて持っていた」はずの巨人スリュムは、すべてを失って物言わぬ死体となったのです。

トールはついでに、宴席に招かれていた巨人すべてをミョルニルの餌食とし、ゆうゆうとアスガルドに引き上げていきます。

以上のエピソードは、「王の写本」と呼ばれているテキストに収められているもので、スノッリ・ストゥルルソンが編纂したもうひとつの北欧神話の根本文献「ギュルヴィたぶらかし」(スノッリのエッダ)には入っていません。

こうなった理由は、この話そのものをスノッリが作ったからだとも言われています。

ただ、この話の中にはかなり起源が古いと思われるエピソードがあり、「王の写本」に残っているテキストがスノッリの筆になるものであったとしても、原型となる話は別にあったのだと考えられます。

神話においては「極端な性質の逆転」という現象がよく起こります。

男性の象徴のようなトールが花嫁となるのは、この「逆転」のパターンに属するものだと考えられます。

また、トールとセットになっているミョルニルは、男性器の象徴だと言われています。

古代ゲルマン人は、ミョルニルを象ったペンダントなどを好んで身につけていたのですが、その形は♂の記号によく似ています。

上記の話には、「花嫁の膝にミョルニルを置く」という一節がありますが、これはずばり性行為を象徴的にした儀礼です。

この文脈で考えれば、この話はミョルニル(男性器)を失ったトールは男としては死んでおり、それが花嫁に転生し、ミョルニルを受けることにより再び男性として再生する、ということを語っていることになります。

死・再生・生殖といったテーマは、古い神話で語られることの多いものです。

神々の黄昏・ラグナロク

バルドルの夢

オーディンとその正妻・フリッグの息子である光の神バルドルは、ある時悪夢を見ます。

それは世界に何か大きな災いがやってくるというものでした。

アース神族はその悪夢について議論をしますが、悪夢が具体的に何を示しているのかわかりません。

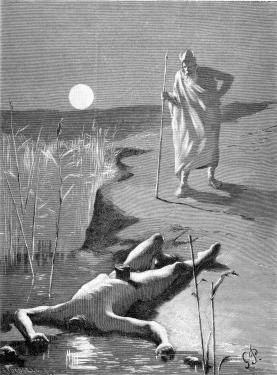

そこでオーディンは、世界樹ユグドラシルの根の部分にある氷の国ニヴルヘイムまで降り、魔法の詩を唱えて巫女の亡霊を呼び出します。

ニヴルヘイムは、先に述べたように死者の国であるヘルヘイムと同一視されることのある場所です。

オーディンは巫女に対し「自分はヴェグダムというものだ」と名乗り、遠回しに「バルドルがここに来る運命なのか(つまり彼は近い将来死ぬのか)」と尋ねます。

巫女は「バルドルの蜜酒が用意されている」(彼はここに来る運命だ)と答え、「ここで口をつぐむことにしましょう」と続けます。

オーディンはさらに、バルドルを殺すものは誰かを尋ねます。

巫女はヘズであるといい、またも「ここで口をつぐむことにしましょう」と言いました。

なおもオーディンは、「バルドルの仇を討つものは誰か」と尋ねます。

巫女は「あなたとリンドの子であるヴァーリが」と答え、またも「ここで口をつぐむことにしましょう」と続けます。

オーディンはさらに問を続けようとしますが、巫女は「あなたはヴェグダムではなくオーディンでしょう」と言います。

実は、先のヴァーリの父を「あなた」と呼んでいる段階で、巫女は来訪者の正体に気づいていたようです。

正体を知られたオーディンは巫女に、「お前は賢者でも巫女でもなく、三人の巨人の母であろう」と、相手の正体も暴露しにかかります。

「三人の巨人」とは、ロキの子である魔狼フェンリル・ミッドガルドを取り巻く大蛇ヨルムンガンド・地獄の女王ヘルではないかと言われており、その母である巫女の正体は女巨人アングルボザであろうとされています。

ロキはフェンリル・ヨルムンガンド・ヘルを産む際にアングルボザを殺してその心臓を食べたという説話が残っており、『バルドルの夢』がこちらの神話に従っているのなら、この巫女が「亡霊」となっていることの説明がつきます。

互いの正体を暴露し合ったオーディンと女巨人は別れ、オーディンはアースガルズに帰還します。

フリッガとの誓約

バルドルが悪夢を見た後、母であるフリッガが万物に呼びかけ、バルドルを害さないようにと誓約をさせます。

ただし、この際ヤドリギ(ミストルティン)だけはまだ若すぎて意味が理解できず誓約をしませんでした。

神々は誓約の後、何によっても傷つけられなくなったバルドルにさまざまなものを投げて遊ぶようになります。

ただ、バルドルの異母弟(母未詳)であるヘズは、盲目であったためこの遊びに参加できませんでした。

悪意を持った神であるロキは、ミストルティンが誓約をしていなかったことを知り、ヘズの手に持たせ、神々の遊びに参加させようとします。

ロキの導きによってヘズはミストルティンを投げ、それはバルドルの身体を貫き、彼は死んでしまいます。

息子の死に衝撃を受けた母フリッガは、バルドルを生き返らせるようにオーディンに願います。

そしてオーディンは、息子ヘルモーズ(母未詳)を北欧神話の死者の世界であるヘルヘイムに派遣します。

ヘルモーズはヘルヘイムの主であるヘルと交渉し、ヘルは「世界中のすべてがバルドルのために泣いてくれるのならばバルドルを返そう」と言います。

ヘルモーズから話を聞いたフリッガは、またも万物を集めバルドルのために泣いてくれるよう頼みました。

しかし、セックという名前の女巨人だけは涙を流さなかったため、バルドルは戻れなくなってしまいます。

このセックの正体はロキでした。

バルドルの葬儀

バルドルが死んだ後、妻ナンナは悲しみの余り死んでしまいます。

夫妻の遺体はバルドルの持ち船であったフリングホルニ上に積み重ねられた火葬用の薪の上に安置され、海に送り出されました。

この時、父オーディンは腕輪ドラウプニルを副葬品として火葬台の上に安置しています。

実は世界最大の巨船であったフリングホルニは、アース神族たちの力では重くて海に押し出すことができませんでした。

そこで神々は女巨人ヒュロッキンを呼び、進水を手伝わせます。

ヒュロッキンは見事に船を押し出しましたが、やり方が乱暴であったためトールが怒り、ミョルニルを振り上げます。

神々は慌ててトールをなだめ、トールも怒りを収めました。

ロキはラグナロクの原因のすべてを作りましたが、同時に神々がその災厄に対応しきれるだけの武器や財宝も作り、手渡していました。

しかし、神々はこの時までにさまざまな理由でその宝を失っていました。

フレイは勝利の剣を失い、オーディンはここでドラウプニルを失っています。

トールも、すんでのところでミョルニルを失うところでした。

怒りに任せてヒュロッキンにミョルニルを投げつけると、もう戻ってこなかったのではないかと思われます。

オーディンもフレイも、ラグナロクの際には敵に倒されてしまい、他の神に仇討ちを委ねることになります。

しかしトールのみは、ヨルムンガンドと相打ちになり、仇討ちを必要としなかったのです。

ロキの口論と懲罰

ある時アスガルドで酒宴が開かれ、トールとすでに死んでいるバルドルを除くすべての神々が集まります。

トールは東方に用事があり、留守をしていたのです。

そこへロキが乱入し、神々に対してひとりひとりさまざまな悪口雑言をまくし立てます。

神々はそれぞれ反論しようとするのですが、結局のところロキに言い負かされて口を噤んでしまうのです。

そこにトールが帰ってきます。

トールは宴席を台無しにしたロキに激怒します。

ロキは同様に口論をしかけて凹まそうとしますが、トールは「黙れ、ミョルニルでお前の口を塞いでやる」とだけ繰り返します。

脳筋の強さ爆発です。

言い負かすことができず、本当にミョルニルを脳天に打ち込まれかねないと思ったロキは、捨て台詞を残して退散しました。

神々を完全に怒らせてしまったロキは、もうアスガルドにはいられません。

山中に隠れ、鮭に変身して川の中に身を潜めていましたが、最後にトールに捕まってしまいます。

ロキの息子であるヴァーリ(オーディンの息子にもヴァーリはいますが別人です)とナルヴィも前後して捕らえられました。

神々は魔法をかけヴァーリを狼に変えます。ヴァーリは即座に兄弟のナルヴィを引き裂いて殺し、走り去ります。

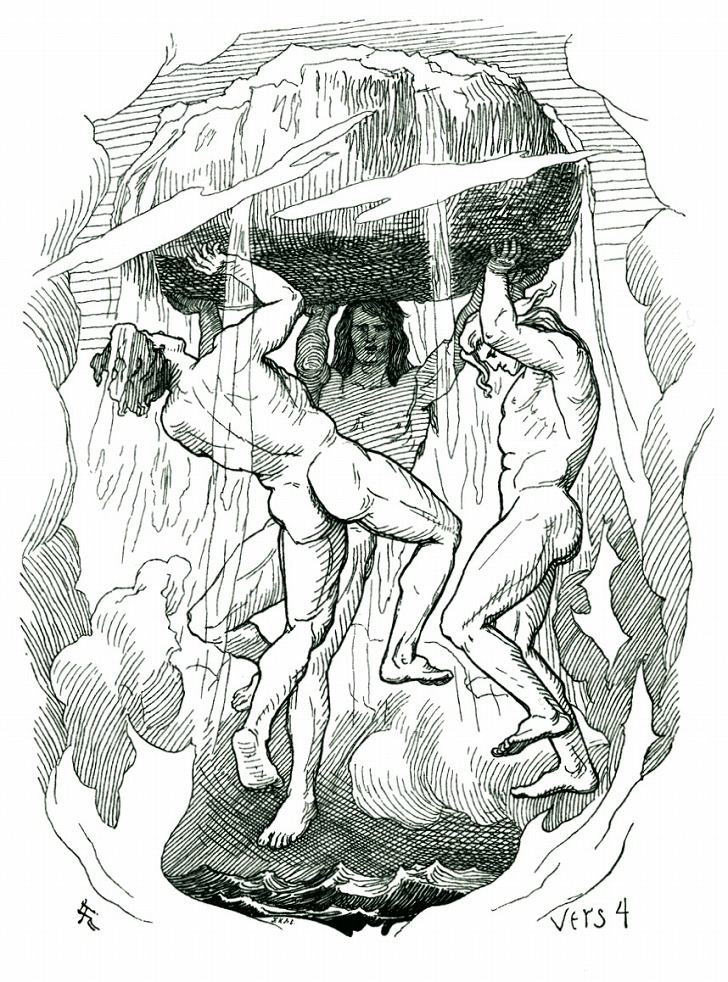

神々は引き裂かれたヴァーリの体から腸を取り、それでロキを岩に縛り付けました。

さらに頭上に毒蛇を置き、絶えず毒がロキの顔に滴り落ちるようにします。

ロキの妻シギュンは、器を用意して毒を受けるのですが、器がいっぱいになると毒を捨てるために顔の上から外さなければなりません。

この間毒が直接顔の上に落ち、ロキは身悶えします。これが地震の原因だというのです。

このまま、ロキはラグナロクの時まで罰を与えられ続けます。

神々の黄昏・ラグナロク

そしてついに風の冬・剣の冬・狼の冬と呼ばれる恐ろしい冬がやってきます。

この気象変動により人々の世界から正義が失われ、万物は死に絶えました。

つまりこの時点で、この世に生き残っているのは神々と、かつて神々によって縛められた怪物たちだけとなったのです。

怪物たちの縛めは吹き飛び、彼らは走り出します。

東の海上からムスペルヘイムの巨人たちを乗せた船が、アスガルドへとやってきます。

その船の舵を取っているのはロキです。

魔犬ガルムと巨狼フェンリル、怪蛇ヨルムンガンドといった、ロキの息子たちもアスガルドへ攻め寄せます。

炎の巨人スルトも、レーヴァテインという剣を持って攻め寄せ、虹の橋ビフロストは焼け落ちます。

神々は迎え撃ちますが、フレイはスルトに討たれ、武神テュールはガルムと、ヘイムダルはロキと相打ちになります。

オーディンはフェンリルに呑み込まれました。

息子ヴィーザルがすぐに巨狼の顎を踏みつけ、体を引き裂きましたが、オーディンはこの世に戻ることはできません。

トールは激闘の末、ヨルムンガンドを倒しましたが、そのまま九歩下がって倒れました。

「巫女の予言」でははっきりと書かれてはいませんが、この時に事切れたものと思われます。

最後にスルトはレーヴァテインをユグドラシルに投げつけ、宇宙を貫いて立つ大トネリコは炎上します。

かくしてアース神族は巨人族ともども全滅したかのように見えたのですが、主として他の神の仇を討った若い世代の神々が生き残ります。

そしてバルドルが冥界から復活し、新しい世代の神を率いていくことになるのです。

ただし、「巫女の予言」では最後の部分に、戦士たちの遺体を運ぶ蛇ニーズホッグが空を舞うという描写を挿入しており、新しい神たちの世界が決して輝かしいものではないことを匂わせています。

なお、ラグナロクはあくまで、この世の将来がどうなるのかというオーディンの問いに対して巫女が答えた内容ということになっており、告げられた出来事は「まだ起こっていないこと」です。

その意味では、キリスト教の黙示録と同様のものと言えるでしょう。

ちなみにラグナロクや、その中心人物となるバルドルは、キリスト教の影響を強く受けて成立した話であると言われています。

コメントを残す