Contents

オルフェウスとエウリュディケとは?

ギリシャ神話に登場する吟遊詩人オルフェウスには、エウリュディケという美しい妻がいました。

エウリュディケは毒蛇に噛まれてしまいこの世を去りますが、オルフェウスは亡き妻を救い出すため、冥界へと入ります。

冥界の王ハーデスは妻を生き返らせることを許可しますが、地上に戻るまで決して後ろを振り返ってはならないという条件を与えました。

しかし地上に到着する寸前のところで、不安に駆られたオルフェウスは、振り返って妻の姿を見てしまうのです。

二人に訪れたこの悲劇をテーマとして、絵画はもちろん、彫刻や工芸など多様な作品が作られてきました。

本記事ではオルフェウスとエウリュディケが登場するさまざまな作品を紹介し、多くの芸術家たちにインスピレーションを与えてきたこの二人の物語の魅力について迫っていきたいと思います。

まずは、オルフェウスとエウリュディケ、それぞれが描かれた作品を見ていきましょう。

音楽で動物たちを魅了するオルフェウス

『動物たちを魅了するオルフェウス』では、竪琴を奏でるオルフェウスのもとへ、音色を聴いた森の動物たちが集まってきた場面が描かれています。

オルフェウスの音楽の才は、人間だけでなく動物たちも魅了するほどだったのです。

木の枝にはクジャクやリスがとまり、木の下にはカタツムリやバッタなど小さな生き物たちの姿も。

獅子や馬はもちろん、一角獣までもが美しい音楽に引き寄せられてきました。

30種類を超える大小さまざまな生き物の様子が細部まで描き込まれており、見る側も発見する楽しみがありますが、画家にとっても描きごたえのある作品だったことでしょう。

本作はステンドガラスを制作するための図案として描かれたものですが、残念ながら現存するガラスはありません。

美しい音色を作り出すオルフェウスというテーマは、実は16世紀に北ヨーロッパにいた芸術家たちにとって、人気のある主題だったのです。

その背景には、キリスト教の世界に大きな亀裂を生んだ宗教改革があります。

キリスト教をカトリックとプロテスタントに二分したこの運動は、宗教的な内乱にとどまるだけでなく、やがて政治的な抗争にまで発展し動乱の時代を迎えます。

そんなとき、芸術家たちにとってオルフェウスは芸術の持つ力を象徴する存在でした。

そこで彼らは、美しい音楽によって敵対するもの同士の感情をも鎮めることのできるオルフェウスの姿を描くことで、芸術によって困難な問題を乗り越えるという希望をそこに見出したのです。

妻エウリュディケはどんな人物?

次に、オルフェウスの妻エウリュディケの姿はどのように表現されているか、見ていきたいと思います。

エウリュディケはオルフェウスと結婚してまもなく、蛇に足を噛まれその毒により死んでしまいます。

エウリュディケのみが主題となる場合は、毒蛇に噛まれた様子が描かれる場合がほとんどです。

次の作品でも足元には蛇の姿が確認でき、エウリュディケは苦しみの表情を浮かべながら、助けを求めているように見えます。

一方、19世紀に活躍したフランスの画家、カミーユ・コロー(1796-1875)によって描かれたエウリュディケの姿は少々異なります。

本作はコローが晩年に描いた作品で、戸外での制作を好んでいたコローらしい作風です。

光が差し込むなか、自然光によって浮かび上がる肌の美しい輪郭に目を奪われます。

特徴的なのは、蛇らしきものがはっきりと描かれておらず、人物そのものに焦点が当てられていること。

さらに神話のなかの出来事というよりは、一人の女性の日常生活の一コマを切り取ったように、自然な動きが捉えられています。

傷口を眺めているエウリュディケの顔には苦しんでいる色が見えず、これから起こる悲しい出来事を感じさせる要素がまったくありません。

ごくありふれた農村の風景を多く描き残した、コローならではの描写といえるでしょう。

そして二人は冥界へ

「妻の姿を絶対に見てはいけない」と言われたものの、オルフェウスは不安に打ち勝つことができませんでした。

この行為によりエウリュディケとオルフェウスの二人は永遠に別れることになります。

オルフェウスの人間らしい気の弱さや、愛する二人が引き裂かれるという悲しい結末は、多くの芸術家たちに創作のヒントを与えました。

『オルフェウスとエウリュディケ』は1709年頃にジャン・ラウー(1677-1734)よって描かれた作品。

中央にはオルフェウスに導かれながら歩くエウリュディケが描かれています。

今まさに冥界を離れようとする場面ですが、エウリュディケは未練を残しながら後ろを振り返っています。

エウリュディケの視線の先にあるのは、左上に描かれているハーデスとその妻ペルセポネ。

彼らの中央の二人を見下すような視線から、不穏な空気を感じ取ることができます。

さらにはこれから起こる不吉な出来事を暗示させるように、左側には運命の女神たちの姿を見ることができます。

そしてエウリュディケの進行方向にはみずみずしい果物が置かれており、今にも踏みつけられてしまいそうです。

これらの果物は、二人に危機が迫っていることを感じさせる効果を生み出しています。

また、明暗効果が巧みに利用されているところも本作の見どころです。

中央の人物が舞台の上でスポットライトを浴びているように描くことで、場面をよりドラマティックに見せることに成功しています。

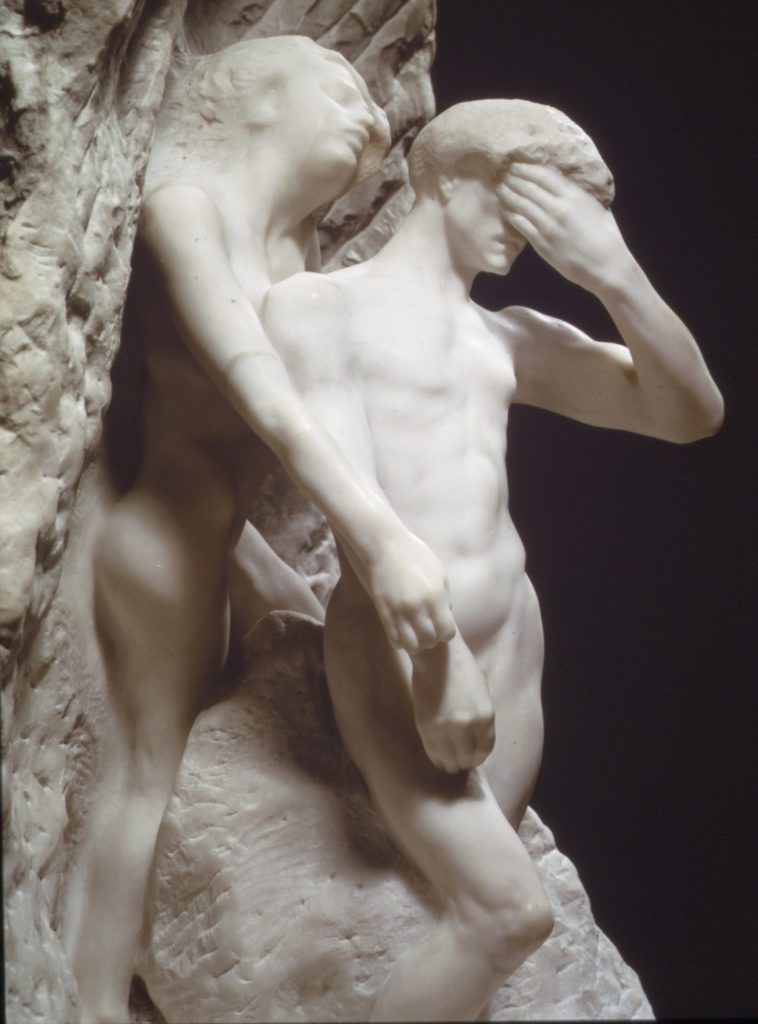

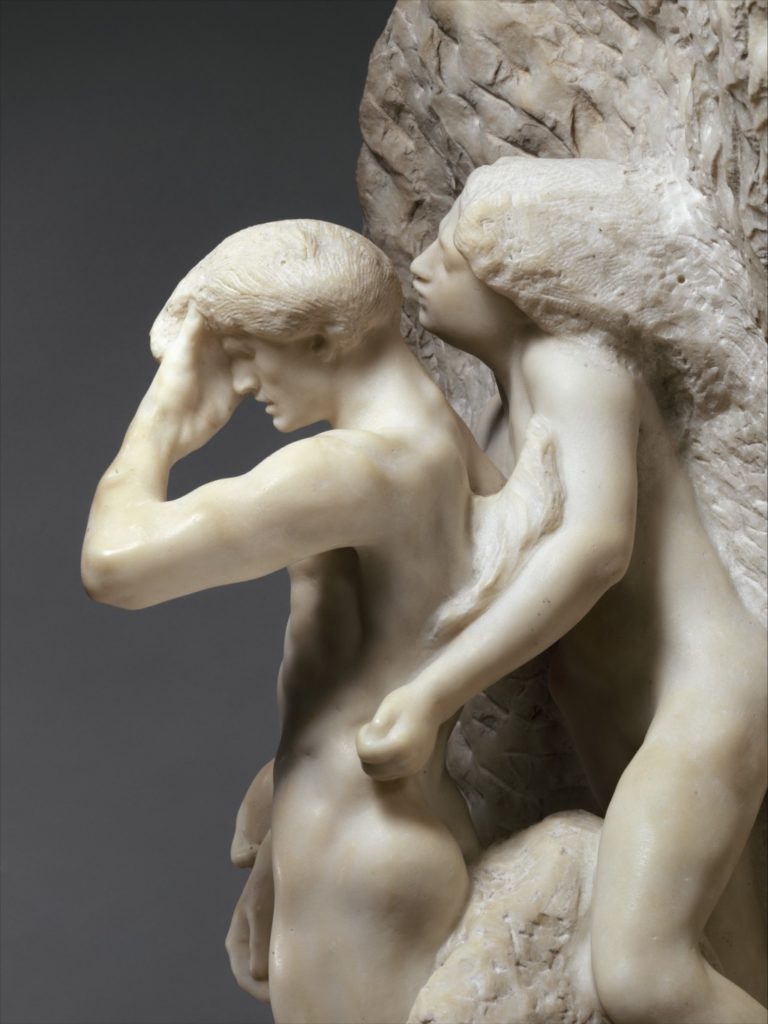

この大理石の彫刻を作り上げたのは、「考える人」の作者としてよく知られるオーギュスト・ロダン(1840-1917)。

オルフェウスが目を覆いながら、苦しみの表情を浮かべている様子が伝わってきます。

背後にいるエウリュディケは、愛する夫の耳元に口づけをするように近づきます。

しかしオルフェウスは、妻の気配を感じ取ることも、声を聴くこともできません。

オルフェウスの姿と比べてみると、エウリュディケの身体は大理石の中から完全に削り出されておらず、それゆえに冥界をさまよう幻影であることがわかります。

オルフェウスの愛する妻の姿を見ることができない苦悩、また、エウリュディケにとっては自らの存在を感じてもらえない孤独感や悲しみが伝わってくる作品です。

石を削り出して形を与えていくという表現手法と、選ばれた主題、そしてロダンの持つ巧みな技術が噛み合うことで誕生した傑作といえるでしょう。

オルフェウスの最期

妻を失い一人で地上に戻ってきたオルフェウスの身には、その後も悲しい出来事が襲いかかります。

悲嘆にくれてやがて女性との交流を断つようになり、オルフェウスに侮辱されたと勘違いした女性たちが嫉妬を抱き、ついには殺害に至ったと言われています。

他には、オルフェウスがディオニューソスよりもアポロンを崇拝するようになったため、ディオニューソスが信奉者たち(マイナデス)に呪いをかけ、オルフェウスは八つ裂きにされたという説もあります。

『マイナデスによって襲撃されるオルフェウス』に登場するマイナデスの姿は、髪の毛が逆立ち白目をむき、ただごとではない様子が伝わってきます。

オルフェウスは竪琴を弾きならしますが、女性たちの様子は変化しないようです。

それもそのはず、彼女たち自身も歌を歌うことでオルフェウスが音楽を奏でるのを妨害していたのです。

さらにもう一つの面を見てみると、マイナデスの傍には川が流れ、そこにオルフェウスの生首と竪琴が浮いています。

ちなみに本作は、時計を入れるためのケースとして作られたもので、大きさが4.1 x 3.8 cmと、手のひらサイズの作品。

小さな空間のなかに物語をつめこんだ精緻な描写力は、まさに超絶技巧です。

イタリアの画家アントニオ・テンペスタ(1555-1630)も、狂乱した女性たちがオルフェウスに襲いかかる緊迫した場面を捉えています。

こちらの作品では、女性たちの表情は影によってはっきりとせず、没個性的な人物像として描かれています。

彼女たちは自らの意志によって殺害を企てたのではなく、マインドコントロールをされている状態であることが伝わってきます。

オルフェウスの表情や仕草に焦点が当たるよう、彼女たちが持つ武器が省かれた構図となっており、画面構成上の工夫も感じ取れます。

我を失った女性たちがオルフェウスのもとに襲来するという題材は、芸術家たちにとっても刺激的なテーマだったにちがいありません。

オルフェウスとエウリュディケの作品まとめ

並外れた芸術的能力をもち、二度も妻を失い、そして狂った女性たちに殺されて亡くなったオルフェウスの人生は悲劇そのものです。

エウリュディケを愛する気持ちが深い分、失った悲しみは大きく、自らの過ちにより妻を救い出すことができなかった後悔はどれほどのものだったでしょう。

大切な誰かを失うことへの恐怖や死別による悲しみは、人間だれしもが持つ普遍的な感情だからこそ、二人の物語は時を超え、私たちの心に強く響くのではないでしょうか。

コメントを残す