Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。

Contents

アーサー王物語の謎

「アーサー王物語」は、イギリスを中心とする地域で伝えられてきた英雄伝説群です。

伝説的な王であるアーサーを中心に、その配下が活躍する中世騎士伝説の代表と評価されています。

日本にアーサー王伝説が紹介されたのは明治時代で、夏目漱石の小説「薤露行(かいろこう)」などが伝説をモチーフとして取り込んでいます。

夏目漱石とアーサー王というと、ちょっと違和感のある取り合わせになりますが、夏目漱石はイギリス留学の経験のある英文学者です。

留学中にアーサー王伝説を知り、後にそれを母体にした小説を書いたとしても、不思議ではありません。

と、このあたりまではいいのですが、これ以上アーサー王物語について突っ込んで説明をしようとすると、たちまち考え込まざるを得ない謎がでてきます。

第一の謎として、「アーサーとは何人か」「実在したのかどうか」というのがあります。

アーサーは何人か?イングランド人ではないのか?

アーサー王の活躍の舞台となったのは、現在の連合王国の中心部を占めているイングランドです。

これについてはほぼ確実であろう、と言えます。

「イングランドで生まれて活躍したのならイングランド人じゃないか?」と多くの人は思うでしょう。

しかし、それがそうはいかないのです。

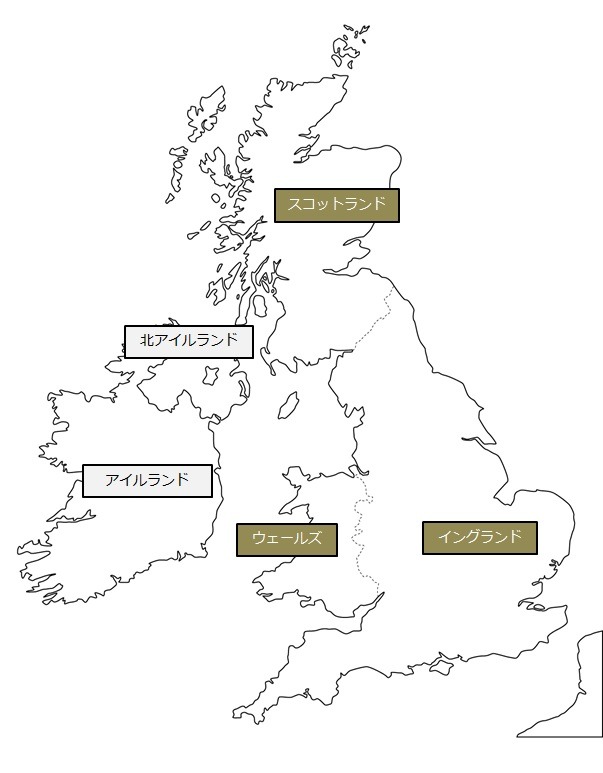

現在のイングランドとウェールズ・スコットランドの存在するブリテン島は、かつてはケルト人の居住地でした。

そこにローマ人がやってきて植民都市を建設します。

ケルト人はケルト系の言語を話し、ローマ人はラテン語を話します。

つまり、古代においては現在の英語のルーツとなる言語を話す人々は、ブリテン島にはいなかったのです。

言語は文化の背骨を構成します。

ですから、英語の祖先にあたる言葉を話していなかった人たちの文化を、現代の英国人の文化の源流だとするのは少々難しくなってしまうのです。

古代のブリテン島において、ローマ人に支配されていた地域が「ブリタニア」です。

西方の非支配地域は「カンブリア(現在のウェールズ)」、北方の非支配地域は「カレドニア(現在のスコットランド)」になります。

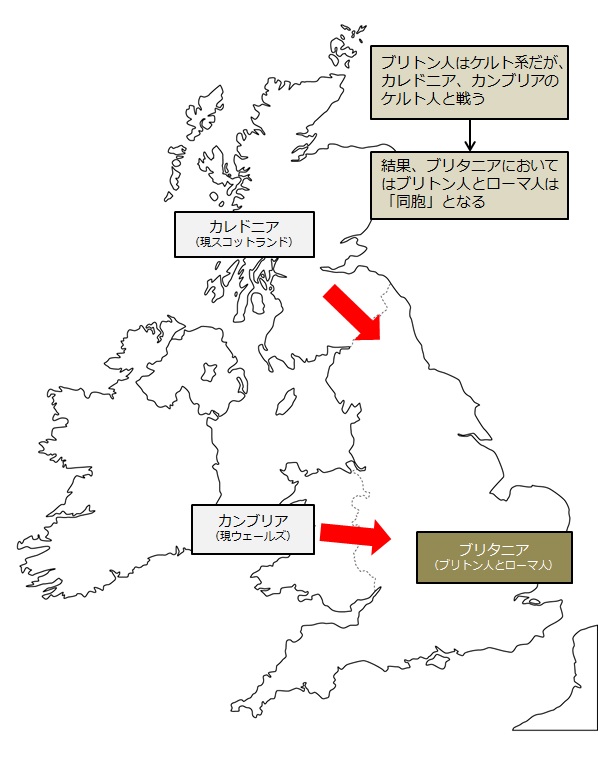

いずれの地域に住んでいるのもケルト系の人たちですが、ブリタニアに住むケルト人たちはローマ文化の影響を受け、「ブリトン人」と呼ばれてウェールズ人やスコットランド人とは区別されていきます。

同じ系列の言葉を話す人たち同士でしたが、ウェールズ人やスコットランド人は豊かなブリタニアに度々侵攻し、ローマ人に指揮されたブリトン人たちと幾度も戦ったのです。

このようなわけで、ブリタニアにおいてはブリトン人とローマ人は「同胞」と考えられるようになりました。

その後、いわゆるゲルマン人の大移動が起こり、ローマ帝国は東西に分裂し、西の帝国は滅亡してしまいます。

その後、いわゆるゲルマン人の大移動が起こり、ローマ帝国は東西に分裂し、西の帝国は滅亡してしまいます。

本家の帝国が危うくなってくると、ローマはブリタニアの植民地経営を放棄し、本国に引き上げます。

しかし、いくらかのローマ人はブリタニアに残っていたようです。

彼らはブリトン人が作った、小さな国に傭兵隊として雇われていたのではないかと考えられています。

彼らが王国の主になることができなかったのは、その数が少なかったからでしょう。

先に、ウェールズやスコットランドのケルト人がブリタニアに侵入を繰り返した、と書きました。

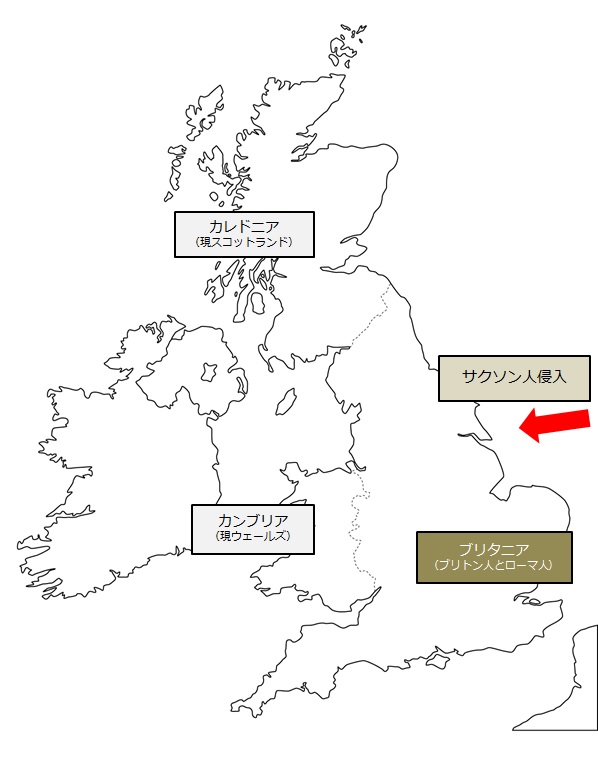

ローマ帝国が滅亡し、ローマの軍事力が弱体化すると、ウェールズやスコットランド以外からも侵略者がブリタニアにやって来るようになります。

新たな侵略者は、主に現在のドイツ北部からやってきました。

彼らはスクラマサクスと呼ばれる片刃の直剣を武器としており、「サクソン人」などと呼ばれました。

ローマの残党である傭兵隊は、これに対し、両刃の直剣である「グラディウス」で立ち向かったものと思われます。

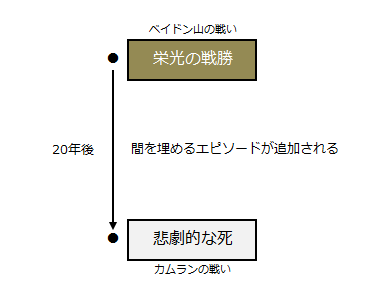

5世紀の終わり頃から6世紀のはじめにかけて、ベイドンと呼ばれる山で、サクソン人の集団とブリトン人たちが激しく激突します。

戦いの結果はブリトン人の勝利で、これにより以後サクソン人のブリタニア侵略は数十年に渡って鈍化した、と言われています。

このベイドン山の戦いに参加した人物に、「アーサー」がいたというのです。

ベイドン山の戦いに関する最も古い記録は、ギルダスという修道僧が書いた『ブリトン人の没落』という書物にあります。

ギルダス自身がベイドン山の戦いがあったのと同じ年に生まれたといわれ、比較的信頼がおける同時代資料と言っていいでしょう。

ただし、この書物に「アーサー」は登場しません。

ベイドン山の勝利をもたらした指導者の名は、「アンブロシウス・アウレリアヌス」と記録されています。

「アーサー」が初登場するのは、ネンニウスという人物が書いた『ブリトン人の歴史』という書物においてです。

ネンニウスは9世紀の前半に活躍した人物であり、『ブリトン人の歴史』もその頃に書かれたことになります。

つまりベイドン山の戦いから300年経過しているのです。

ネンニウスがどういう資料を引用して「アーサー」という人物の記事を書いたのかは不明です。

ですからその実在性についても疑問符がついてしまうのです。

ネンニウスによるアーサーは、ローマ系の傭兵隊長であり、王ではありませんでした。

現代日本のサブカルチャー界においては、ネンニウスのこの設定がよく流用されています。

ローマの氏族名に「アルトリウス」というのがあり、このアルトリウス氏族出身の人物が、ブリタニアのローマ軍団に着任していた時期があったため、「アーサー=アルトリウス」説が成立しました。

ただ注意しなければならないのは、「アルトリウス」は個人の名前ではなくあくまで氏族名である、という点です。

某作品でアルトリウスの女性形である「アルトリア」の名を持つキャラクターが登場しますが、これは厳密には「アルトリウス氏族出身の女性」を意味しており、個人名とはなりません。

さらに細かいことですが、「アルトリウス」の綴りは「Artorius」で、発音は「アルトゥリウス」にはなりません。

二次創作を作る場合には、注意しておきましょう。

漫画『ヴィンランド・サガ』に登場するアシェラッドという傭兵隊長は、その死の間際に「自分はブリタニアの正統な王であるルキウス・アルトリウス・カストゥスである」と名乗ります。

これも上記の説に基づいた設定です。

ただ、以上の説により「アーサーはローマ人で確定」とはなりません。

アシェラッドが名乗った名は、彼の直系の祖先(つまりアーサー王)の名でもあるとされています。

ルキウス・アルトリウス・カストゥスは確かに実在している(ローマの記録に残っているので、確実性はブリタニアの記録より上です)のですが、3世紀はじめの人物なのです。

ですから「ベイドン山の戦い」の英雄と同一人物であった可能性はかなり低くなります。

一方、「アーサー」の名はケルトの古語において「熊の男」という意味に取ることができるという説があります。

これだと、熊を部族の象徴とするケルト系の集団のリーダーの名(世襲名だったかも知れません)であった可能性が浮上してきます。

アーサーは英国を代表する伝説の主人公なのですが、それが「何人だったのか」は明らかではありません。

ただ、「少なくともアングロ・サクソンではないだろう」ということはほぼ確実です。

史実から伝説へ

ネンニウスに続いて「アーサー」の名前が登場するのは、『カンブリア年代記』という書物においてです。

カンブリアというのは現在のウェールズに対するローマ人の呼称です。

この文章はラテン語で綴られています。

『カンブリア年代記』とされるものの一部はネンニウスの書物にも引用されており、両者は元々同じ資料に基づいて書かれたのではないか、と言われてます。

ただ、『カンブリア年代記』には『ブリトン人の歴史』に書かれていない事項が記録されています。

それは、「ベイドン山の戦いの20年後に、カムランの戦いが起こり、アーサーとメドラウドが戦死した」というものです。

「メドラウド」は後のアーサー王伝説において「モードレッド」とされる人物です。

『カンブリア年代記』においては、「同じ戦いで死んだ」と書かれているのみで、「アーサーとメドラウドが戦った」とは書かれていません。

つまり、同じブリトン人陣営の指導者であったかも知れないのです。

また、この戦いがブリトン人とサクソン人の争いであったとも書かれていません。

ベイドン山の戦いでサクソン人の勢力は大幅に後退を余儀なくされたはずですから、アーサーを戦死させるようなリベンジマッチを挑んだというのも少々考えにくくなっています。

考えられるのは、ブリトン人対サクソン人の激突といった大規模な戦いではなく、局地的な戦闘だったか、サクソン人を撃退したブリトン人陣営で内紛が起こり、そこでアーサーが殺されたかのどちらかです。

史実がどうであったかは今ではほぼわからなくなっていますが、伝説は後者の説を採用し、中身を膨らませていきます。

以後の書物においては、モードレッドはアーサーの甥にして後継者とも考えられていたが、アーサーを裏切って戦い、ほぼ相打ちとなって果てた、ということになっていきました。

これは伝説の成立において重要な意味を持ちます。

これまでのアーサーは、「ベイドン山の勝利者」でしかありませんでした。

つまり歴史の流れの中にぽつんと点として存在していたのです。

それが、カムランの戦いによって、「悲劇的な死」という結末が用意され、アーサーの存在は「線」で結ばれるようになったのです。

これにより、「栄光の戦勝」から「悲劇的な死」の間を埋めるエピソードを追加できるようにもなりました。

時代設定上の矛盾

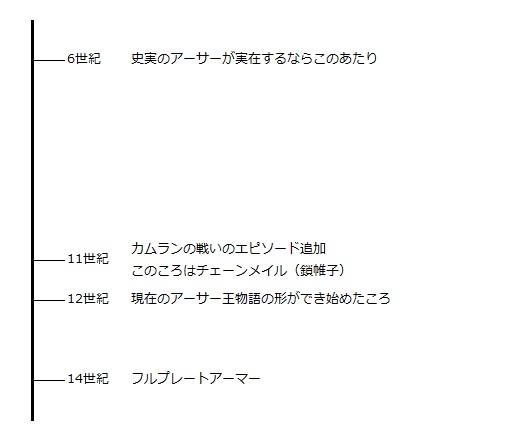

「史実のアーサー」は、実在したとすれば6世紀の人物です。

それが、カムランの戦いのエピソードが追加されて、「伝説の受け皿」化したのは11世紀のことです。

この受け皿にさまざまなエピソードが追加され、今我々が読んでいる「アーサー王物語」の形ができ始めるのが12世紀ぐらいからのことになります。

ということで、イメージとしての「アーサー王」にはちょっと考えるとおかしな点がいくつも見つかります。

例えば、我々が今連想する「アーサー王」は、フルプレートアーマーに身を包んだ騎士ですが、このタイプの鎧が登場したのは14世紀のことです。

半ば歴史的存在である「アーサー」がフルプレートアーマーを着ていた可能性はまったくありません。

数多くのアーサー王伝説のエピソードが追加された11世紀から後の時期、騎士が着ていたのはチェーンメイル、つまり鎖帷子です。

ですがこれとて「アーサー」の時代から見れば600年も後のことです。

日本の時代劇で言えば、古墳時代に生きていたとされるキャラクターが、室町時代の鎧を着ていたのとほぼ同等といえばわかりやすいでしょうか。

「騎士」というのはフルプレートアーマーを着て槍を持ち、馬に乗った戦士だと思われていますが、歴史的にはそれだけの存在ではありません。

高価な鎧や軍馬を持ち、なおかつ働かずに武芸の修練に励むことのできる経済的余裕を持った人、という側面も持っているのです。

それはほとんどの場合、中小規模の封建領主でした。

この封建領主そのものが、いわゆる中世の社会制度が整った後のもので、アーサーの時代には存在しえなかったのです。

という感じで、時代設定的にはいろいろと問題があるのですが、それを気にしていてはアーサー王伝説の世界を堪能することはできません。

アーサー王伝説というのはそういうものなのだ、と最初に理解しておくことが重要です。

設定上の混乱は誰のせい?

こうした設定上の混乱は、どうして発生したのでしょうか?

11世紀頃から、フランスを中心としたヨーロッパでは、「ロマンス」と呼ばれる武勲詩が流行するようになりました。

これは、実在したりあるいは架空の存在であったりする騎士を主人公に、その武勲を吟遊詩人が歌い上げるというものです。

11世紀というのは、先に述べたようにアーサー王の物語にカムランの戦いが追加された時期です。

これによってアーサー王伝説は他のエピソードを飲み込めるようになり、吟遊詩人たちは自分の歌った武勲詩を、この伝説の中に放り込むようになったのです。

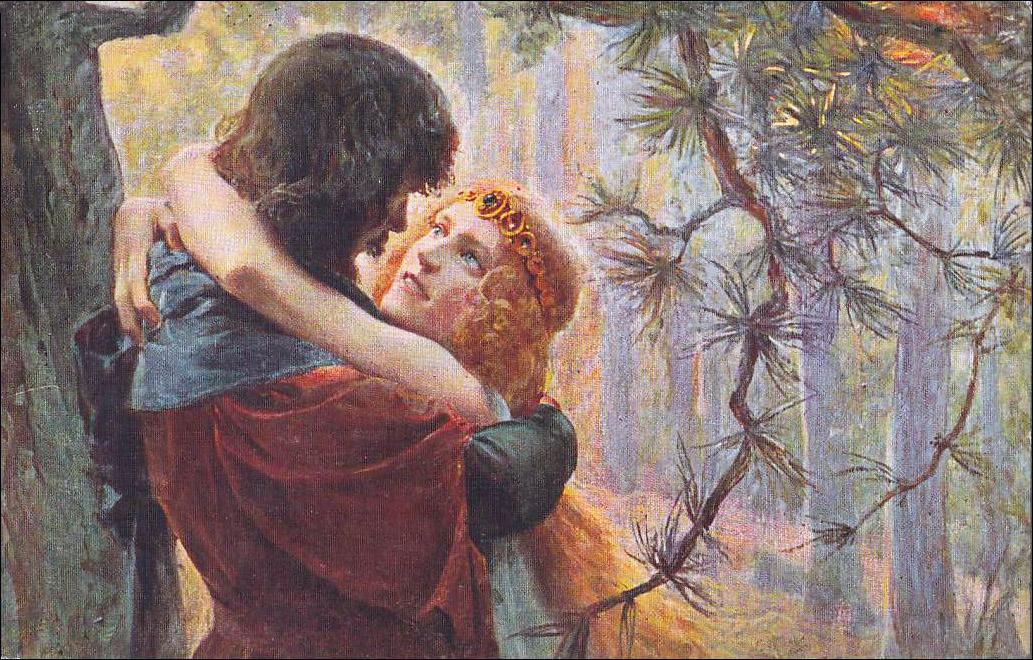

現代においては「ロマンス」は、英雄の武勲詩というよりは、男女間の恋愛物語というイメージの方が強くなっています。

というより、本来の意味である武勲詩を連想する人はほとんどいないでしょう。

このような変質が発生した原因は、「ロマンス」を好んで聞いた層が、騎士階級からその夫人・子女といった貴婦人階級に移っていった点にあります。

本来男性のものであると考えられていた刀剣を持って戦う戦士たちの物語が、気がつくと若い女性のものになっていた、というどこかで聞いたような変化が、中世においても生じていたのです。

いわゆる「腐女子」は中世ヨーロッパにも存在していたということになります。

彼女たちの興味関心は、いつか自分の目前に出現するかもしれない「ステキな騎士」の容姿や華麗な恋愛遍歴が中心です。

古い時代が舞台になっている物語の登場人物も、彼女たちの時代から見て「現代化」されます。

ですからアーサーと円卓の騎士たちも、いつしか6世紀ぐらいの人たちであるという設定が忘れ去られ、11世紀ぐらいの人物のような格好をすることになりました。

この後、15世紀ぐらいにも「アーサー王ブーム」が起こり、その時にもこうした「設定の現代化」が行われました。

現代日本人がイメージする「フルプレートアーマーの円卓の騎士」はこの時に成立したものです。

身も蓋もない言い方をするなら、腐女子の妄想が、歴史的な事実を無視して新しいイメージを創造したということになります。

この中世版「腐女子」の頂点に立っていたのが、アキテーヌ女公アリエノール・ダキテーヌという人でした。

彼女が生まれたのは現在のフランスの西部ですが、当時のフランスは統一されておらず、多くの領主が独立して自分の領地を支配していたのです。

アリエノールの実家アキテーヌ公家は、フランス王家と同等かそれ以上の権勢を誇っていました。

彼女は最初フランス王と結婚しましたが、やがて離婚し、イングランド王と結婚します。

ふたりの王と結婚することができた、というだけで、アリエノールの実家の権勢がどれぐらいのものだったかわかるでしょう。

ちなみに、この当時のイングランド王は、アンジュー伯というフランスの大諸侯でもありました。

彼女はイングランド王ヘンリ2世との間に何人もの子をもうけますが、その中で最も有名になったのが三男リチャードです。

兄たちが早く死んだために父ヘンリーの後継者となった彼は、イングランド国王リチャード1世として即位します。

そう、彼こそが十字軍遠征や「ロビン・フッド」などの伝説で有名となった、獅子心王リチャードその人です。

もっとも、彼は生まれはイングランドであったものの、育ったのは母の領地のアキテーヌで、フランス語を母語としていたようです。

英語は理解できたかどうか極めて疑わしく、恐らくは「リチャード」と英語風の発音で呼ばれても自分のことだとわからなかったでしょう。

本人は「リシャール」と名乗っていただろうと思われます。

それはともかく、リチャード1世は、領地の経営などお構いなしでとにかく騎士としての武勲を追い求めた人物でした。

そうなったのは母アリエノールの強い影響を受けてしまったからなのです。

リチャードは当時流行し始めていたアーサー王伝説も大好きで、自分の剣に「エクスカリバー」と名付けていたと言います。

また、彼自身は後継者をもうけることができず(男色家だったから、というこれまた腐女子が喜びそうな説があります)、一時甥に王位を譲ろうとしたのですが、この甥の名前が「アーサー」でした。

リチャードが41歳の若さで戦死したため、王位継承は生前の彼の意思通りにはならず、イングランド王位は弟のジョン(こちらも英国史上の有名人)に受け継がれます。

アーサーはアンジュー伯などを継承したのですが、ジョンとの暗闘の中で若くして命を落とします。

彼の後にもアーサーという名のイングランド王位継承権者は存在したのですが、なぜか王位に就くことはできませんでした。

現在のイギリス王室においては、「アーサー」「ジョン」「リチャード」は「禁じ名」のような扱いを受けているようです。

ちなみに、「リチャード」が含まれたのは、3人いるリチャード王がすべて非業の最期を遂げたのと、現在につながるイングランド王家の祖が、最後のリチャード王であるリチャード3世を倒して王となったためだと思われます。

「この3つの名を持つものを王とするべからず」という明文化された法律があるわけではないのですが。

以上、アーサー王伝説の成り立ちについて解説しました。

ここからは、以上のような枠組みをベースに成長していった、アーサー王伝説本体について語っていくことにしましょう。

アーサー王伝説のはじまり~ヴォーティガンからユーサーまで~

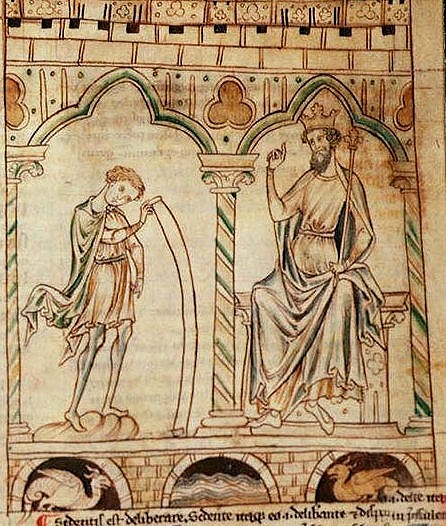

ヴォーティガンはブリトンの支配者でしたが、サクソン人傭兵に反乱を起こされ、ウェールズに逃げ延びます。

彼はサクソン人の侵攻を食い止めるために、塔を建設しようとしますが、何度作ろうとしても崩れてしまいました。

ヴォーティガンは魔術師を呼び、その理由を尋ねます。

魔術師たちは、「父親のいない子を人柱にすれば、塔を建設できる」と答えました。

そこで「夢魔」の子であるマーリンが連れてこられます。

ヴォーティガンはマーリンを生贄にしようとしますが、マーリンは魔術師たちが語ったことが嘘であることを証明しようと言い出します。

マーリンは王に塔の基礎の下を掘るように進言します。

掘ってみると水たまりが見つかり、その水をすべてかき出してみると、中が空になった大石がふたつ出てきました。

この中には赤い竜と白い竜が眠っていました。

二匹の竜は目覚めて戦い、赤い竜が勝利して白い竜を退散させます。

マーリンは赤い竜はウェールズで、白い竜はサクソンだと言います。

また彼は「この二匹の竜の戦いは、コーンウォールの猪が白い竜を踏み潰すまで終わらない」と予言しました。

コーンウォールの猪とは、後のアーサーのことです。

マーリンは、最初に登場した文献(モンマスの『ブリタニア列王記』)においては「アンブロシウス・メルリヌス」というラテン語の名を持っていました。

母は小国の王女でしたが、父は夢魔(インキュバス)または悪魔でした。

呪われた生まれにも関わらず、悪に染まらなかったのは、生まれてすぐに洗礼を受けたためだとされます。

この時以来、マーリンは何代ものブリトン王に仕え、助言を行うようになるのです。

さてヴォーティガンですが、無事塔を建設した後暴政を行い、戦いで命を落とします。

その後ブリトンは、「アンブロシウス・アウレリアヌス」(ベイドン山の勝利者とされた最初の人物と同じ名)に治められますが、彼もまた非業の死を遂げます。

ブリトンの王位は、アンブロシウスの弟であるユーサーに受け継がれました。

アンブロシウスが戦死した時、サクソン人と戦っていたユーサーの頭上に、巨大な炎の竜のように見える彗星が出現しました。

ユーサーは従軍していたマーリンに、彗星の意味を尋ねます。

マーリンはこの彗星こそが、やがてユーサーの息子がサクソン人を打ち破る予兆である、と言います。

サクソン人に勝利した後、ユーサーはこの彗星を表す二匹の竜の紋章を作り、「ペンドラゴン」と名乗るようになりました。

王として即位した後も、ユーサーはブリトンを統一するために戦いを続けます。

しかしある時、彼は敵対していた国のゴルロイス王の妃イグレインに恋をしてしまいます。

ユーサーはマーリンに頼んで魔法でゴルロイスの姿に変えてもらい、イグレインと一夜を過ごします。

彼女は一夜で懐妊し、後にアーサーを産みます。

ユーサーがゴルロイス王に化けていた間に、本物のゴルロイスは戦死してしまったので、ユーサーは後にイグレインと正式に結婚しました。

これは伝説が成長していった時期のキリスト教の常識からすると、不義でありアーサーは庶子となってしまうのですが、伝説の書き手はそのあたりをうまくごまかしています。

出自に多少の不安があったせいか、生まれたばかりのアーサーはマーリンの手によってユーサーの王宮から連れ出され、身分を隠してユーサーの臣・エクターによって育てられます。

エクターの実子がケイで、彼はアーサーの乳兄弟として育ち、成人の後はアーサーの側近となります。

ただ、まだアーサーの正体が隠されていた頃は、アーサーとケイとの関係は対等ではありませんでした。

ケイはアーサーを乳兄弟というよりは下僕扱いしていたようです。

ある時ケイは馬上槍試合に参加しましたが、うっかり剣を折ってしまいます。

ケイはアーサーに代わりの剣を調達するように命じました。

アーサーは剣を探しましたが見つかりません。

たまたま通りかかった大聖堂の前に、石に突き刺さった剣があったので、それを抜いてケイに渡しました。

実はこの剣こそがカリバーンであり、それを引き抜くことができたものこそユーサーの後継者の資格を持つ、とされていたのです。

どうやらこの頃までにユーサーは死んでおり、ブリトンの国内は混乱状態だったようです。

ケイはカリバーンの持つ意味を知ると、「抜いたのは自分だ」と言い出しましたがすぐに嘘がバレ、アーサーがユーサーの後継者だと認められるようになります。

ケイはケルトの伝説に起源を持つ人物で、ウェールズの伝説集である『マビノギオン』にも登場します。

このためロマンス好きのフランスの腐女子には人気がなく、いつの間にかイヤミな性格のキャラクターにされてしまいました。

概して、ケルト系の出自を持つアーサー王伝説のキャラクターは、後に迫害されています。

代わって持ち上げられるのは、フランス系のロマンス出身のキャラクターたちです。

いずれにしろアーサーは、聖剣を引き抜くことによりペンドラゴンの権威を受け継ぐものと認められ、王として即位することになります。

この剣はカリバーンとも、エクスカリバーとも言われていますが、エクスカリバーには湖の乙女からもらったという有力な伝説があるため、ここではカリバーンだったということにしておきましょう。

グィネヴィアとの結婚と円卓

アーサーはカリバーンを抜いてユーサーの後継者であると認められ、王となったのですが、それはブリトン全土ではなく、ごく限られた狭い地域の王であったようです。

王となったアーサーは、ブリトン統一戦争に乗り出します。

いえ、本人は統一戦争のつもりだったのでしょうが、支配領域があまりに小さかったため、客観的に見れば「領土拡大戦争」でしかなかったのかも知れません。

若くて政治力もないアーサーには、後ろ盾になる人物が必要でした。

幸い、レオデグランスという王様がアーサーの将来性を認め、娘と婚約させることによってアーサーの後ろ盾になることを了承してくれました。

レオデグランス王の娘というのがグィネヴィアです。

アーサーも若かったのですがグィネヴィアはさらに若く、婚約した時はまだ少女だったと言います。

要するにまだ恋愛のなんたるかもわかってない時にアーサーの妻と定められてしまったということで、このことが後に物語全体の悲劇的な結末に影響を与えることになります。

もうひとつ蛇足を言うと、アーサーその人はどちらかと言うと若い女性ではなく人妻の方が好みだったようです。

アーサーその人がユーサーの人妻への横恋慕から生まれた子ですから、親子二代の筋金入りです。

こっちもまた、悲劇のもうひとつの原因となります。

レオデグランス王は、グィネヴィアの嫁入り道具として、巨大な円卓をつけてくれました。

やがてアーサーが何人もの勇士を配下にし、その円卓で宴会ができるように、との期待を込めてのプレゼントです。

実際にアーサーはその円卓に収まりきれないほどの騎士を配下に従え、アーサー王の物語は別名を「円卓の騎士物語」と呼ばれるほどになります。

なお、後にキリスト教の影響を受けて物語の設定が一部変更された際に、「円卓」の定員はキリストの弟子と同じ「12人」とされました。

これとは別にイスカリオテのユダに相当する人物用の「危険な席」1が用意されるという念の入れようです。

ただし元々は千人以上が着席できる巨大なテーブルであったと思われます。

「定員12」説に基づいているはずのマロリーの『アーサー王の死』にも「円卓の騎士300人」などといった記述が登場します。

というわけで、後援者と妻、さらに「円卓」を得たアーサーは、優秀な配下の収集とブリトン統一のための戦いに本格的に取り組んでいくことになるのです。

モードレッドの誕生

何度か繰り返したように、アーサーは父ユーサーが人妻であるコーンウォール王妃イグレインに横恋慕し、不倫行為に及んだ結果生まれた子です。

アーサーを懐妊するまでに、イグレインは「正統な夫」であるゴルロイス王との間に、モルゴース、エレイン、モーガン・ル・フェイの三人の娘をもうけていました。

成長したモルゴースはオークニーのロット王に嫁ぎます。

そしてロット王との間に、ガウェインを筆頭とする数多くの男の子をもうけました。

ちなみにコーンウォールはブリテン島の南西端で、オークニーはスコットランドの北東に浮かぶ島々です。

嫁入りするにしては距離が離れすぎですがそういう設定上の不具合につっこまないのがアーサー王物語の読者のお約束です。

カリバーンを手にしたアーサーがブリトン統一戦争を開始した時、ロット王はアーサーと対立しました。

ロット王はアーサー陣営の情報を探れと、妻をスパイとして送り出します。

ところが宮廷にやってきたモルゴースの美しさにアーサーは一目惚れしてしまい、そのまま一夜をともにしてしまったというのです。

誰もが注目するような大美人をスパイとして送り出す方もどうかしてますが、いくら美人とはいえ自分が生まれた時にはもうそこそこの年齢になっていた女性に一目惚れするアーサーもアーサーです。

先に述べたように、アーサーは相当の熟女好きだった疑惑が深まります。

この一回の同衾(どうきん)で女性の方が懐妊してしまう、というのもユーサー・イグレインのパターンと同一です。

このときできた子供がモードレッドです。

また、寝取った側の王が寝取られた側の王を戦争で打ち破る、という点も共通です。

ただ違うのは、イグレインの夫は殺されましたが、モルゴースの夫であるロット王は必ずしも殺されたわけではない、というところです。

変な言い方をしましたが、ロット王のその後については、説話によりいくつかのパターンがあるのです。

多くのストーリーでは、ロット王は戦後アーサーと和解し、ノルウェーの王に改めて任じられています。

ただ、アーサー王伝説の書籍化版として最も有名なマロリーの『アーサー王の死』では、アーサー方のペリノア王と戦って死んだ、となっています。

ペリノア王というのは、ノーサンバランドの王で、「ペリノア」が名前です。

彼はどういうわけか「唸る獣」と呼ばれるモンスターを狩ることを生涯の目標としていました。

そしてとある泉のほとりにテントを張って獲物を待ち続けていたのですが、待ち続けて退屈したのか通りかかる騎士に勝負を挑むようになりました。

この「キャンプする迷惑」に不幸にも出くわしてしまったアーサーはペリノアに一騎打ちを挑まれ、聖剣カリバーンを折られて敗北寸前まで追い詰められてしまいます。

「このままだとアーサーが死んで自分の予言が成就しなくなるじゃないか」と思ったマーリンが慌てて助太刀に現れ、魔法を使ってペリノアを気絶させます。

しばらくして息を吹き返したペリノアを、マーリンとアーサーは口八丁手八丁でたぶらかし、自分の味方に引き入れたのです。

ペリノアは自らが円卓の騎士の一人となっただけではなく、ラモラック・パーシヴァルといった息子たちも円卓の騎士になっています。

一方、ロット王の息子たちも、アーサーの配下となって円卓の騎士に名を連ねます。

その代表格がロット王とモルゴースの長男であるガウェインです。

ペリノア王系・ロット王系にケイとベディヴィアを加えたものが、円卓の騎士団の第一期メンバーといっていい存在となります。

彼らの中では、ベディヴィアのみが出自不明です。

しかし彼は史実と伝説とが分離していない時期の文献にも登場する人物で、実在したアーサーかそのモデルとなった人物の家臣であった可能性が高いと言われています。

聖剣エクスカリバー

多くのアーサー王伝説では、アーサーが石から引き抜いた剣こそが「エクスカリバー」であると述べられています。

しかし、その一方でその聖剣はペリノア王に無残にも砕かれてしまいます。

「そんな話は知らん」とばかりに砕かれたはずのエクスカリバーを出している説話もありますが、伝説が一つの書物にまとめられるようになると、辻褄を合わせる必要が出てきました。

『アーサー王の死』では、先の剣が折られた後、マーリンがアーサーをとある湖に案内します。

その湖の中央には、湖水から剣を握った女性と思われる手が突き出していたのです。

間もなく湖を覆う霧の向こうから、一艘の舟がやってきます。

それには「湖の貴婦人」が乗っていました。

アーサーはマーリンとともにその舟に乗り、「湖の貴婦人」の城に行って歓待を受け、新しい聖剣を受け取るのです。

「湖の貴婦人」はマーリンの愛人であったヴィヴィアンであったと言います。

アーサー王伝説には、この後もたびたび「湖の貴婦人」が登場します。

ですがその性格は一貫していません。

どうやら「湖の貴婦人」は複数いたようなのです。

多くの説話では、だいたいヴィヴィアンという名で呼ばれます。

二本目のエクスカリバーをアーサーに渡す話では、マーリンと友好的な関係を持っているように描かれていますが、後にはマーリンを幽閉してしまったとも言われます。

他には、父を討たれて孤児になったランスロットを引き取って成人するまで育てた、という話も残っています。

善玉なのか悪役なのか、判断のつきにくいキャラクターで、そういう意味ではアーサーの姉であるモルガン・ル・フェイと共通します。

善悪さだかならぬ性格を持つ、というのは、古い時代の女神をその出自として持っているためではないかと思われます。

『アーサー王の死』では、石から抜いた聖剣も、湖の貴婦人からもらった聖剣も、ともに「エクスカリバー」と呼ばれています。

しかし、話の流れから考えて両者は別ものですから、前者を「カリバーン」、後者を「エクスカリバー」として区別する慣例が生まれました。

エクスカリバー(つまり、湖の貴婦人からもらった方)の鞘には、その主人が負った傷をたちどころに癒やすという奇跡の力がありました。

アーサーはこの力を用いて連戦連勝を続けたのですが、ある時モルガン・ル・フェイにこの鞘を奪われてしまいます。

このことが、アーサーの悲劇的な最期の原因のひとつになったというのです。

円卓の騎士は三種類に大別できる

さて、その後円卓の騎士団はどんどんメンバーを増やしていくわけですが、彼らは大別すると

- 脳筋系

- 厨二系

- 禁欲系

の三種類に分類できると思われます。

最初の「脳筋系」は読んで字のごとしで、武力は高いが知性や政治力が皆無に近いキャラクター群です。

ペリノア王を筆頭とする「第一期メンバー」がそれに当たります。

下半身の欲望に正直なのもこのグループの特徴で、そういう意味ではアーサー本人とその父ユーサーもこちらに属します。

「厨二系」というのは、一言で言うと「ぼくのかんがえたさいきょうのきし」で、とにかくチートな能力を持つとされるキャラクター群です。

その筆頭はランスロットで、トリスタンなどもこのグループに属すると見ていいでしょう。

「禁欲系」は、主として「聖杯探索」に携わるメンバーで、聖遺物に触れる条件として「生涯純潔」を宿命づけられている騎士たちです。

ガラハッド・パーシヴァルなどが属します。

ちょっと冗談めかして分類しましたが、これはベースになった説話群の違いから生じたキャラクターのパターンなのです。

「脳筋系」の正体は、ウェールズや他のケルト人の伝承をベースにしたキャラクターです。

彼らは元々は半神半人の神話的な英雄でした。

中にはガウェインのように、ケルトの太陽神を前身に持つと推察されているキャラクターもいます。

古代の素朴な思考をそのまま残しているものが多いので、中世の宮廷文化の影響を受けた「厨二系」と比較すると「脳筋」に見えてしまうのでしょう。

彼らの中にはモデルとなった実在の人物がいると思われるものもいます。

アーサーがずばりこのパターンです。

実在のモデルがいると思われるキャラクターが概して下半身の欲望に忠実で、人妻を寝取るエピソードを抱えているのは、古代の戦争においては、勝利した王は敗者となった王を処刑し、その妻を我が物とするということがごく普通に行われていたことの反映であろうと見ることができます。

「厨二系」は吟遊詩人によって語られた武勲詩を出自に持つキャラクターです。武勲詩が流行したのは主にフランスにおいてなので、その大部分がブリテン出身ではありません。

彼らの特徴として、ストーリーの中でやたらと作者に贔屓(ひいき)される傾向がある、ということがあります。

これは現代的に言うと、武勲詩として語られる間に(主に貴婦人たちの間で)「キャラ萌え」が発生し、「◯◯様だったら何をしても許される」という空気が形成された結果だと思われます。

また、彼らが「さいきょう」を発揮するための踏み台として、円卓の騎士団の初期メンバーが利用されることになります。

特にひどい目にあったのがガウェインです。

『アーサー王の死』においてガウェインはあまり優れた人物としては描かれていませんが、これは作者マロリーによる過度のランスロット贔屓の反動として貶められた結果なのです。

「厨二系」筆頭であるランスロットは、人妻と不倫したり、戦いをするにあたって優柔不断だったりで、客観的に言ってあまり筋の通った行動をするキャラクターではありません。

ですが、「ランスロット様がするのならしょうがない」という雰囲気が、彼の登場するエピソードには満ち溢れています。

人妻との不倫は文字通りのロマンスになり、優柔不断さは「苦悩する貴公子」と都合よく読み替えられてしまうのです。

また、最終的にまとめられた文献において登場回数は多いものの、物語全体からすれば新参者であるため、彼らのエピソードを全部切り離しても、ベイドン山に始まりカムランで終わる「アーサー王物語」はひとつの説話体系としてまとまってしまう、という特徴も持っています。

「禁欲系」はキリスト教の教えに迎合する形で新たに作り出されたキャラクター群です。

彼らは聖遺物に触れる資格を持たない旧来のキャラクターの代理として作られた存在なのです。

ランスロットの息子であるガラハッドがその典型でしょう。

いくらランスロット贔屓のロマンス系の作者でも、主君の妻と不倫する男を聖遺物の探索者とするわけにはいかなかったと見えます。

なので、「息子」を作り出したわけです。

実は聖杯探索の物語そのものは、パーシヴァルを主役として比較的古くから存在していました。

マロリーの聖杯探索の物語でもパーシヴァルは重要な役割を果たしますが、最終的に一番おいしいところをガラハッドに持っていかれます。

これはパーシヴァルが「脳筋系」のペリノアの息子で、ガラハッドが「聖杯をゲットするために生み出されたランスロットのコピー」だからです。

「禁欲系」のキャラクターが生まれたのは、「厨二系」がやりたい放題になってしまったことの反動ではなかったかと思われます。

武勲詩などを最終的に文献にまとめるのは、ラテン語などに通じていた学者の仕事で、その学者たちはほとんど聖職者でもあったのです。

「厨二系」のエピソードを記録しようとした学者センセイが眉をしかめ、「これではいかん」と「禁欲系」のキャラクター記述を強調しようとしたとしても、不思議ではありません。

ガウェインと緑の騎士

「アーサー王の円卓の騎士での最強は誰か?」と尋ねられたらあなたは誰の名を答えますか?

現代日本人の多くは「ランスロット」と答えるでしょう。

ゲーム等の二次創作を含む日本のアーサー王系コンテンツのネタ本が、ランスロット一押しのマロリー『アーサー王の死』となっているので、これはある意味自然なことだと思われます。

ですが、『アーサー王の死』がさほどメジャーではない地域や時代だと、より多くの人が「ガウェイン卿でしょう」と答えると思われるのです。

ここではまず、14世紀に書かれたとされる「ガウェイン贔屓」のエピソードを紹介しましょう。

ある年、アーサーの居城キャメロットでは新年を祝う宴が開かれていました。

宴もたけなわとなった時に、緑ずくめの装束に身を包んだ騎士が乱入してきました。

よく見ると装束だけではなく、髪や皮膚、乗っている馬まで全部緑でした。

仮面ライダーアマゾンオメガのような姿だった、と考えるといいでしょう。

この奇怪な騎士は、居並ぶ円卓の騎士たちに「ゲームをしよう」と持ちかけます。

そのゲームは何かと騎士たちが聞くと、緑の騎士は大鉈(片刃の直刀スクラマサクスは時々「鉈(なた)」と和訳されます)を取り出して答えます。

「まずこの鉈でわたしの首を切るのだ。もしもそれでわたしが死ななければ、一年後に首を切った騎士にそれに相当する報いを受けてもらう」と。

普通こんな無茶なことは、最初の条件をクリアできる自信がなければ言えません。

なので円卓の騎士たちは「これは罠だ」と顔を見合わせてささやくだけです。

王アーサーはこんな挑発で宴会を台無しにされると、王国の威信にかかわってしまうので渋い顔をしています。

ガウェインは王の苦衷を忖度し、罠だと承知で立ち上がり、緑の騎士に「わたしがその挑戦を受けよう」と言います。

そして鉈を受け取ると、一気に緑の騎士の首を跳ね飛ばします。

ですが案の定、緑の騎士は絶命せず、落ちた自分の首を拾うと小脇に抱え、「次は一年後に会おうぞ」と捨て台詞を残して立ち去って行きます。

ライダーアマゾンかと思ったらその正体は妖怪だったみたいです。

首飛ばしても死なない生命力はアマゾンと一緒みたいですけど。

1年後、ガウェインは緑の騎士を探して旅に出ます。

どう考えても罠なので無視するのが一番なのですが、ガウェインは騎士として一度した約束は決して破ってはならない、と考えていたのです。

旅の果てに、ガウェインはある城にたどり着き、一夜の宿を求めます。

城主は非常に気のいい男で、ガウェインを歓待します。

そして上機嫌となった城主は、ガウェインに「わたしは明日狩りに行く。そこで得たものとあなたが得たものを友情の証として交換しようじゃないか」。

なんだか微妙に罠のにおいがしてきました。

翌日、城主は狩りに出かけます。

城に残されたガウェインに「得るもの」などないはずでしたが、とんでもないものがやってきました。

城主の妻がガウェインの部屋にやってきて、ガウェインを誘惑し始めたのです。

ガウェインは人妻の誘惑を退けました。

接吻までは許しましたがそれ以上は頑として抵抗したのです。

人妻の誘惑にからっきし弱いアーサーを叔父に持っていますから、他人である我々が想像するよりもずっと強い忍耐力が必要だったのだと思われます。

そうこうしているうちに城主が帰ってきました。

そして大量の獲物をガウェインに示し、「さあとりかえっこをしよう! 君は何を手に入れたんだい?」と言います。

ガウェインは「わたしが手に入れたのはこれだ!」と言って城主に接吻します。

つまり「あんたの奥さんに誘惑されたよ」ということを、行動で示したというわけです。

誘惑してきたのは城主夫人の方でしたが、危険な関係になりかけた事実に変わりはありません。

ガウェインはそういうことを隠さずに正直に城主に打ち明けたのです。

元はと言えば一夜の宿を借りただけなのですから、黙ってそのままおさらばしてしまえばいいのですが、ガウェインは正しい騎士なので、隠し事はしないのです。

ガウェインは城を後にし、やがて緑の騎士のもとにたどり着きます。

ガウェインは兜を捨て、髪をかきあげて「さあ一年前あなたがされたことと同じことをするがよい」と言い放ちます。

ちなみにガウェインの髪は金髪です。

ガウェインのベースだろう、と思われる『マビノギオン』のキャラクターの名前が「金の髪」を意味するものだからです。

それはともかく、覚悟を決めたガウェインの首に、緑の騎士は大斧(自分の時は大鉈だったのにいつの間にか斧に変わっています)を振り下ろします。

しかし、2回首の寸前で止め、最後は首に当てたのですが、浅手を負わせただけにとどめました。

「なぜ?」と見上げるガウェインに対し、緑の騎士は、自分は実はあの城の城主だった、と語ります。

2度寸止めにしたのは、ガウェインが城で「とりかえっこ」に応じてくれたのと、妻の誘惑を礼儀正しく拒否したためだ、と言いました。

「最後にちょっとだけ傷を負わせたのは、今君がつけている帯がわたしのものだったからだ」とも。

緑の騎士がこんなことをしたのは、城に居座っていた魔法使いに呪いをかけられていたためだったのです。

この手の中世説話は、試練を受けた勇者がそれを乗り越えると、呪いが解けてハッピーエンド、というパターンになるのですが、この話でも同様で、ガウェインと呪いが解けた騎士は互いの徳を称え合ってめでたしめでたしとなります。

アマゾンから人間に戻れたみたいですね。

なお、この「首切りゲーム」のお話は、ケルト神話の英雄クー・フーリンのエピソードとよく似ていると言われます。

だとすると、ガウェインのキャラクターの原型はクー・フーリンだったということになります。

ちなみに、ケルト神話でクー・フーリンに求愛を拒まれその後復讐の鬼になった女神モリグーは、アーサーの義理の姉(つまりガウェインの叔母)のモルガン・ル・フェイの元キャラだと言われます。

ガウェインの結婚

ある時アーサー王の居城キャメロットに若い女性がやってきます。

その女性は「悪の騎士が現れ、自分の恋人と土地を奪ってしまった」と訴えます。

アーサーはさっそく女性の恋人と土地とを奪還するために出発するのですが、悪の騎士が選挙している城に入ると、魔法でいきなり無力化されてしまいました。

勝利100%確定状態になってから、悪の騎士は姿を現します。

現実ならここでアーサーが倒されてジ・エンドなのですが、中世の騎士物語ではそうはなりません。

必ず悪役は罠にかかった人物の命は奪わず、なんらかの試練を与えるのです。

この場合もそうなりました。

悪の騎士がアーサーに出した「試練」は二つでした。

ひとつは「今年の暮れにもう一回来い」ということ。

もうひとつは「女性の最大の望みとは何か」という問いへの答えを用意してくることです。

アーサーは承諾し、騎士はアーサーを解放します。

それからアーサーは、女性に会えば「きみの最大の望みはなんだい?」と聞いて回るようになりました。

奥さんが聞いたら怒髪天をついてしまいそうな行動ですが、アーサーの王妃グィネヴィアはこの頃ランスロットに夢中だったため、そちらの心配をする必要はなかったのかも知れません。

最後にアーサーは、ど派手な真っ赤な服を来た怪しい女と出会います。

その女は二目と見られない醜い容貌をしていました。

アーサーが問いかけると、「夫を世話してくれるなら答えてやる」と言います。

アーサーは承諾し、女は「自分の意思を持つこと」という答えを教えます。

姿形は怪しさの極みですが、言うことはまともでした。

アーサーは悪の騎士の元に行き、「解答」を言い始めます。

最初はわざと、街の女に聞いた間違いだとわかりきっている解答を並べたのですが、最後に、怪しい女から聞いた「自分の意思を持つこと」を騎士に告げます。

やっぱりこれが「正解」だったようです。

騎士は悔しそうに「あいつは俺の妹なんだ、覚えていろ」と負け惜しみを言いながら逃げていきました。

あとは怪しい女との約束が残ります。

アーサーが暗い顔をしてキャメロットに戻ると、ガウェインが出迎えます。

アーサーが事情を話すと、ガウェインは「それならわたしが夫になりましょう」と言いました。即答です。

話はとんとんと進んでしまい、数日後ガウェインと件の女は結婚式を挙げました。

そしてふたりで初夜の床へと進むのですが、そこでガウェインはさすがに辛さを隠しきれなくなり、妻に本音をぶちまけてしまいます。

曰く「君は大年増かつブサイクで品がない。わたしはそれに耐えきれそうにない」と。

しかし妻は怒りもせず「年を取っているから若いものより思慮深いのです。顔が醜いから(どこぞの王とは違って)あなたは他人に妻を奪われる心配をしなくていいでしょう。また、品のあるなしは生まれつきで決まりません。これから上品にしつければいいでしょう」と答えます。

妻の答えに知性を感じたガウェインが驚いて見上げると、妻の顔は若々しく美しいものに変わっていました。

案の定、悪い魔法使いに呪いをかけられていたのです。

妻は自分の名はラグネルだと名乗り、「呪いは二つありました。しかしひとつめは若く素晴らしい騎士を夫に迎えることにより解けました」と言います。

さらに「呪いが解けたため、一日のうち夜か昼のどちらか半分だけ、若い姿でいられるようになりました。あなたはどちらを選びますか?」と続けます。

ガウェインは、「きみの美しい姿を他人に見せず自分だけで独占できるから夜だけの方がいい」と言い、それに対しラグネルは「でもわたしも女ですから多くの人に若い姿を見て欲しいですわ」と言います。

ガウェインはしばし考えた後、「きみの思う通りに」と告げました。

この瞬間、すべての呪いが解け、ラグネルは一日中若く美しい姿でいられるようになったのです。

ガウェインのエピソードをふたつ紹介しました。

そのどちらにおいても、ガウェインは騎士としての能力もさることながら、心が清らかな好人物として描かれています。ほとんど聖人です。

ところがこの好人物が、フランスの腐女子たちの呪いを受けて、徐々に嫉妬深く心根の曲がりかけた脳筋に変質していってしまうのです。

聖杯探索の物語

聖杯(ホーリー・グレイル)とは、「最後の晩餐」の時に用いられた、または処刑されたキリストの体から流れる血を受けた盃だと言われます。

アーサー王の時代にはこの聖杯は失われており、聖杯を探し出すようにアーサーから命じられた円卓の騎士たちがさまざまな冒険を繰り広げるところが、「アーサー王伝説」のひとつの山場になっています。

ところがこの聖杯伝説、現在ではかなり説明しにくいお話になってしまっているのです。

聖杯伝説の根本となるストーリーは、イエスの使徒の子孫である「漁夫王(フィッシャー・キング)」がロンギヌスの槍により傷ついてしまい、その傷を癒やすことのできる聖杯を求めて、騎士たちが冒険をする、というものです。

ただし、聖杯を得るには騎士が聖杯に対して「正しい問い」をしなければならないとされています。

問いが正しく行われなければ聖杯を得ることができません。

主人公となる騎士は、一度この問いに失敗し、再度挑戦した時に正解を発してようやく聖杯を得る、という流れになります。

聖杯物語の主役はパーシヴァルでした。

彼は母親だけの手で森のなかで育てられた純朴な少年でした。

実は名前は出てこないものの、その父は非常に高貴な騎士だったのです。

しかし、母は父のことを一切パーシヴァルに話しませんでした。

15歳になった年、パーシヴァルは森の中で騎士の一団に会います。

そして突発的に「自分も騎士になりたい」と思うようになるのです。

その後彼は断片的に伝え聞いた「騎士とはかくあるべし」というルールを即その場で実践しようとします。

これらの知識はほとんどが間違っていたので、パーシヴァルは失敗を重ねて行きます。

しかし、誰もが彼がとてつもなく純粋であることを認めたため、最終的にパーシヴァルはアーサーの宮廷に迎えられ、円卓の騎士の一員となるのです。

その後パーシヴァルは聖杯の探索に出かけます。

おおざっぱなストーリー展開の部分で紹介したように、一度は聖杯の確保に失敗するのですが、再挑戦して見事聖杯を獲得することになるのです。

このお話がなぜややこしくなったのかというと、その原因はだいたいトマス・マロリーにあります。

この文章でも何回か触れたように、マロリーの『アーサー王の死』はかなり「ランスロット贔屓」な姿勢で書かれています。

その結果、オリジナルのアーサー王伝説のストーリーがかなり捻じ曲げられてしまっているのです。

しかも、『アーサー王の死』は数あるアーサー王伝説の決定版のような扱いを受けてしまったので、捻じ曲げられたストーリーが「オリジナル」と認められるようになりました。

マロリーはまずパーシヴァルを「ペリノア王の子」としました。

生まれてから父の顔を見たことがない、という元設定はそのままなので、この点ではあまり大きな影響は出ていません。

しかし他の聖杯伝説においては、「聖杯の騎士」は「漁夫王」の子や孫という設定が多く見られます。

漁夫王の親族から引きずり降ろされ、脳筋ペリノアの息子とされてしまったのも、マロリーの悪意に基づく改ざんだったのかも知れません。

逆に漁夫王の孫という設定にされたのがガラハッドです。

マロリーの伝えるところによれば、漁夫王にはカーボネックのエレインと呼ばれる美しい娘がいました。

あまりに美しいので魔女モルガン・ル・フェイの妬みを受け、魔法で古城に幽閉されてしまうのです。

そこにランスロットが現れ、エレインを救出します。

エレインはランスロットに一目惚れして彼に求愛しますが、ランスロットは「わたしの心はグィネヴィア様のもの」とその求愛を拒絶します。

女性からの告白を人妻への不倫を理由に断るとか、冷静に考えればとんでもない話ですが、フランス貴族の腐女子たちからすれば「ランスロット様素敵」となってしまうようです。

いくら愛を語ってもなびいてくれないので、エレインは魔法使いに頼んで自分の姿をグィネヴィアそっくりに変えてしまい、ランスロットと一夜をともにします。

姿形を変えるのなら「絶世の美女」という設定はいらないのではないかと冷静になってはいけません。

読者である貴婦人たちは、王妃グィネヴィアに自分を投影し、「絶世の美女の誘惑も退けて王妃(わたし)への愛を貫くランスロット様素敵」と熱をあげていたのですから。

「絶世の美女」状態だと全くなびかなかったのですが、王妃のコスプレをしたらランスロットは一発で落ちました。

かくしてエレインは懐妊し、ガラハッドを産むのです。

その後ガラハッドは漁夫王の意を受けた修道女たちの手によって育てられるのですが、ここからはパーシヴァルのオリジナルの話の露骨なパクリです。

ただ、パーシヴァルには「無垢な愚者」という設定があり、それが強調されるエピソードがちりばめられるのですが、ガラハッドにはそんなものはありません。

ちょっと育ったら父に呼ばれてキャメロットに行き、いきなり円卓の13番めの「危険な席」に座ってしまいます。

他の円卓の騎士たちもアーサー王も「さすがガラハッド(略してさすガラ)」と褒め称えます。

マーリンすら「彼は父を超え、やがて聖杯を発見するであろう」と予言する始末です。

もうほとんど同人小説の主人公のノリですね。

その後のガラハッドはほとんど聖杯をゲットするためのロボットと化します。

パーシヴァルとボールスは聖杯城内の聖杯を見るところまでは行けたのですが、ここで脱落し、ガラハッドのみが聖杯を手にすることができたのです。

ここで突然ボールスという騎士が出てきますが、彼はランスロットのいとこで、マロリーが厨二系の色を強めるために追加したキャラクターと考えていいでしょう。

ちなみに父ランスロットも聖杯城まではたどり着いたのでそこでリタイアします。

理由は「純潔じゃなかったから」というそれだけのものです。

ちなみに騎士ボールスは一度だけ女性と「過ち」を犯したとこのことですが、その後悔い改めたので聖杯を見ることができたとされています。

かなり苦しい言い訳ですが、どうやら通用してしまったようです。

ガラハッドは聖杯をゲットするだけのロボット(操縦者はランスロット)ですから、ゲットした時点で用済みです。

そのため、「無垢極まりないから」という理由で神のもとに召されてしまいます。

マロリー版ではパーシヴァルの役目もここで終わってしまいます。

パーシヴァルは隠者となり、終日祈るだけの生活を送ってまもなく神に召されます。

他の聖杯伝説では、パーシヴァルはローエングリンという息子を得ているのですが、マロリー版ではそれもなかったことにされるのです。

しかしローエングリンはドイツのワーグナーに拾われ、彼とエルザ姫を巡る物語が独立した楽劇としてまとめられています。

第三幕の前奏曲とそれに続く結婚行進曲は非常に有名で、誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。

ランスロットとアーサーの戦い

アーサー王伝説で語られる期間は、ベイドン山の勝利からカムランの戦いまでの約20年間だとされています。

少なくとも、「史実」にある程度忠実であろうとする説話においてはそうでした。

つまりこの間にガラハッドが生まれて聖杯を探索し死んだということになります。

騎士としての冒険を繰り広げるためにはだいたい15歳以上になっていなければ難しいと思われます。

ガラハッドの母エレインがランスロットに求愛した時、彼はグィネヴィアへの愛を理由に断っていますから、つまるところ最低でもガラハッドの年齢プラス1年は、王妃と不倫関係にあった、ということになります。

二人の関係は精神的なものだけではなく、肉体的なものもあったということがそこかしこで示唆されています。

だいたいにおいてエレインがグィネヴィアのコスプレをしたら即座にベッドインしてくれたというあたりで当時どこまで関係が進んでいたのかわかってしまいます。

十数年もそんな関係を続けていると、バレないほうがおかしい、ということになりますね。

当然、バレました。

と言いますかアーサーの治世の終わりになると、二人の関係はもはや公然の秘密になっていたのです。

このままでは王の威厳も何もあったもんじゃない、と思ったのはガウェインの弟のアグラヴェインでした。

彼は同志を募り、ランスロットと王妃が同衾しているその場に踏み込み、決定的な証拠をつかもう、と円卓の騎士たちに提案します。

しかし兄ガウェインを始め、兄弟たちは皆彼の提案に賛成しませんでした。

たった一人、モードレッドを除いて。

アグラヴェインはそれでも諦めず、モードレッド以外に十二人の仲間を集め、不倫現場に踏み込みます。

一発失脚ものの決定的な証拠をおさえられてしまったランスロットは逆上し、アグラヴェインをはじめとする十二人の騎士を殺害し逃走してしまいました。

生き残ったのはモードレッドだけです。

この件、一点の弁護の余地もなくただひたすらランスロットが悪いのですが、マロリーはランスロットを非難しません。

十二人が死んでしまったのは、邪悪な騎士であるアグラヴェインとモードレッドに加担したからだ、とか書き出す始末です。

それはともかく、現場に取り残されたグィネヴィアは身柄を拘束され、死刑を宣告されます。

これも、不倫に厳しかったキリスト教の影響力が強かった時代だと考えれば妥当なものでしょう。

火刑台が作られ、元王妃は刑場へと引かれていきます。

姿をくらましていたランスロットはフル装備で刑場に乱入し、グィネヴィアを守護していた騎士たちをことごとく殺害し、グィネヴィアをさらってまたも姿をくらまします。

ここに至り、ガウェインが激怒します。

殺された騎士の中に、ガウェインの弟であるガヘリスとガレスがいたからです。

彼らは武装しておらず、丸腰でした。

ランスロットがグィネヴィア奪還を試みるであろうことは、予測されていました。

だから護衛がつけられたのです。

ガヘリスとガレスは、普段から敬愛していたランスロットに危害を加えたくないために、武器を持たず丸腰でいたのです。

それをランスロットは殺してしまいました。

客観的に考えれば、外道どころの話ではありません。

ガウェインの怒りは二人の兄としても、一族の総帥としても当然のことです。

ガウェインはアーサーにランスロット討伐の軍を起こすように提案します。

しかしなぜか、アーサー王はこれをなかなか了承しなかったのです。

円卓の騎士たちも、その半分がランスロット側に走るという結果になってしまいました。

結局の所アーサーは軍を率い、ランスロットと戦います。

しかし本人は乗り気ではなく、ガウェインがあまりにしつこく言うので仕方なく、という感じになっています。

いつの間にか、ガウェインが悪役にされてしまいました。

ランスロットの側も煮えきりません。

アーサー王が決着を付けるために一騎打ちを挑んで来ても、応じなかったのです。

代わりにボールスが出てアーサーを打ち倒し、首を掻き切る寸前まで行ったのですが、ランスロットはそれを止めてしまいます。

ボールス程度に負けてしまうとはアーサー王も落ちたものです。

またランスロットも事件の責任が120%自分にあるのだから、悪役に徹してアーサーの首を取ってしまうべきなのにしません。

それどころかアーサー王に和議を提案する始末です。

アーサーはこれを受諾し、まず一年間の休戦期間がもうけられました。

この時、グィネヴィアの身柄がアーサーの側に移されます。

翌年、戦いは再開されますが、ランスロットはまたも和議を提案します。

これに対し、とんでもないとガウェインが止めます。

これはガウェインに理があります。

一国の王妃を寝取った男を討伐しに行ったのです。

それと和議を結んだりしたら王の権威は地に落ち、反乱が起こることでしょう。

実際、反乱は起きました。

留守を任せていたモードレッドがキャメロットで反乱を起こしたのです。

それどころかモードレッドはグィネヴィアを奪い、自分の妻にしてしまいます。

冷静に考えればグィネヴィアとモードレッドは相当年齢差があるはずですが、それでも奪ってしまうというのは、アーサー一家に伝わる呪われた熟女好きの血の為せる技だったのでしょうか。

この少し前、ガウェインはランスロットと一騎打ちを行い、重傷を負ってしまいました。

ガウェインには午前中だけ力が三倍になるという秘密があり、このことはアーサーしか知らなかったのですが、いつの間にかランスロットがこれを知り、力が落ちる午後に戦ってガウェインを破ったのです。

円卓の騎士の双璧の対戦にしては、なんかちょっとひっかかる結末でした。

瀕死の傷を負ったガウェインは、突然「ランスロットと戦ったのは間違いだった。王をそそのかした自分が悪かった」などと言い始めます。

アーサーは弱気になったガウェインを連れ帰り、モードレッドとの戦いに臨んだのですが、ここでガウェインはランスロットとの一騎打ちで受けた傷をまた突かれ、とうとう死んでしまいます。

武の象徴ガウェインが亡くなったことでアーサー軍は意気消沈し、円卓の騎士たちも次々に戦死していきます。

残っているのは、アーサー王本人とベディヴィア・ルーカンだけです。

そのアーサーも、モードレッドと相打ちになり、瀕死の重傷を負って倒れてしまいます。

死を悟ったアーサーは、エクスカリバーをベディヴィアに渡し、湖に投げ込んでくるようにと命じます。

しばらくして戻ってきたベディヴィアに、アーサーは剣がどうなったかを尋ねます。

「何も起こりませんでした」とベディヴィアが言うと、「そなたは嘘をついているな」と言います。

実はベディヴィアは聖剣が失われるのを惜しく思い、湖に投げ入れるふりをして持ち帰っていたのです。

アーサーはもう一度ベディヴィアに命じ、ベディヴィアは今度は命令どおりに湖に剣を投げ入れます。

すると湖の水の中から一本の女性と思われる手が出てきて、剣を受け取ると静かに沈んでいったのです。

まとめ・アヴァロンに帰る

かくしてアーサーの物語は終わるのですが、そのラストシーンはアーサーが三人の湖の乙女たちによって舟で「アヴァロン」の地に運ばれるというものになっています。

湖の乙女のうちの一人は、アーサーの姉モルガン・ル・フェイだったとも伝えられているのです。

彼女はケルトの伝説に登場する女神の一人を原型に持つ人物ですが、よりキリスト教の側に寄ったマーリンという魔術師が登場すると、それと対立して次第に悪役化していきました。

しかし、完全に悪役になってしまったのではなく、ケルト神話の原型に近いシーンでは、こうして本来の女神としての役割を演じるようになっているのだと思われます。

「アヴァロン」の語源については諸説ありますが、有力なのは「りんごの薗」の意味であるというものです。

ギリシア神話に登場する、アトラスの娘たちヘスペリデスが管理する黄金のりんごの樹がある不死の楽園と、アヴァロンはルーツを共有しているようです。

アーサーは死んだのではなく、アヴァロンの地で傷ついた体を癒やし、いつか祖国ブリトンが危機に陥った時には、聖剣エクスカリバーをひっさげてさっそうと現れるのだ、と多くのイングランド人が信じるようになりました。

ベディヴィアからエクスカリバーを受け取ったのは「湖の乙女」つまりモルガン・ル・フェイですから、エクスカリバーもまたアヴァロンへと運ばれ、アーサーの手に戻ったのです。

さて、アーサーの治世の末期に混乱を引き起こした人々はどうなったでしょうか?

すでに述べたように、ガウェインもモードレッドも戦死しています。

モードレッドには、傷を癒やしてくれる姉はいませんから、復活の見込みはありません。

ランスロットと、彼に加担した円卓の騎士たちは生き残りましたが、残らず騎士をやめて修道士になりました。

そのまま節制の限りを尽くした生活を送ったので、しばらくするとばたばたと死んでいきます。

緩慢な自殺であったと言っていいでしょう。

グィネヴィアもまた修道女となり、ランスロットと祈りの日々を送ろうとしたのですが、ランスロットに拒絶され、一人で死んでいきました。

アーサーの王位は最終的に、甥であったコンスタンティン卿に引き継がれます。

彼はこれまでのアーサー王伝説においてほとんど活躍しなかったキャラクターですが、その分「汚れていない」ため、アーサーの権威を回復し、平和にブリテンを治めたといいます。

実はコンスタンティンは、ギルダスの文献にも登場する実在の可能性のある古いキャラクターで、12世紀頃までの文献では暴君扱いされていました。

しかし、マロリーの『アーサー王の死』では暴君の要素は完全に消し去られ、理想的なアーサーの後継者として描かれています。

最後に、現在メジャーになっているアーサー王伝説の種本となった『アーサー王の死』について語りましょう。

『アーサー王の死』の著者マロリーは、薔薇戦争当時のイングランドに生きた聖職者兼政治家でした。

かなり激しい政治活動をしたせいか、何度も投獄されています。

罪状は強姦や強盗といったものですが、実際にそういう行為をしたのか、政敵によってでっち上げられたのかはっきりしません。

薔薇戦争の前半は、ヘンリ6世王とヨーク公リチャード、リチャードの息子エドワードとの争いでした。

ヨーク公は百年戦争の最後の時期にイングランド軍を率いてフランス軍と戦った英雄で、フランスのノルマンディーに根拠地を持っていました。

ヨーク公はこのノルマンディーからイングランドに上陸し、ヘンリ王との戦いを始めたのです。

マロリーはヨーク公派に属しており、ランスロットにヨーク公(あるいは息子のエドワード)のイメージを投影させて『アーサー王の死』を書いたのかも知れません。

ちなみにエドワードは美男でしたが「女たらし」であると当時から有名でした。

ヨーク公は1460年のウェイクフィールドの戦いで戦死しますが、息子がヘンリ6世に勝利し、エドワード4世として即位します。

この時、マロリーは大赦によって出獄することができました。

ただし、ヨーク派から寝返ったせいか、間もなくまた監獄に逆戻りしています。

『アーサー王の死』が完成したのは獄中においてで、その二年後にマロリーは神のもとに召されています。

マロリーの原稿は印刷業者ウィリアム・キャクストンによって出版されるのですが、出版にあたってキャクストンはかなり内容に手を加えています。

タイトルを『アーサー王の死』にしたのもキャクストンです。

書籍が刊行されたのは1485年、薔薇戦争終結の年のことです。

キャクストンはエドワード4世の王妃の弟で、エドワードの死後失脚・処刑されたリヴァーズ伯アンソニー・ウッドヴィルと近い人物でした。

薔薇戦争の最終決戦であるボズワースの戦いは、リヴァーズ伯を処刑した当人であるリチャード3世が戦死することによって終結しています。

この王の最期が本のタイトルや内容に影響を与えた可能性も、否定はできません。

コメントを残す