さえないサラリーマンの前に、いきなり現れたゾウ。

ガネーシャと名乗るその化け物は、「インドの神様」を自称しながらコテコテの関西弁で話す胡散臭さ……当然サラリーマンは怪しみます。

しかし「自分を変えたい、夢を叶えたい」一心で彼のアドバイスを一つずつ実践していくことで、少しずつ夢に近づいていくのでした……。

これが200万部以上のベストセラーとなった『夢をかなえるゾウ』のあらすじですが、ここで主人公を導いていくガネーシャとは、一体何者なのでしょうか。

調べてみたので、紹介したいと思います。

あらゆる障害を取り除き、現世利益を叶えてくれる大人気の神様

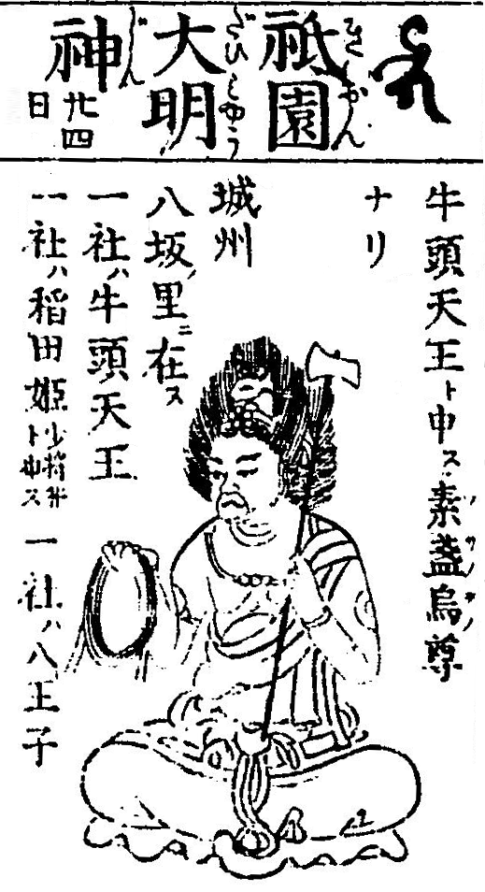

ガネーシャとはヒンドゥー教の神で、その名前は「ガナ・イーシャ(群衆の主)」に由来。

あの世の幸福よりも、現世利益をもたらしてくれる(あらゆる障害を取り除き、願いを叶えてくれる)という俗っぽい?神様なので、人々から非常に高い人気=信仰を集めています。日本で言うと、お稲荷様みたいな感覚でしょうか。

商売繁盛を願って店先にガネーシャ像が飾られる(祀られる)のはもちろん、お祝い事や合格祈願にガネーシャのカードを贈ったり、交通安全を願って車のダッシュボードに鎮座していたりすることもしばしば。

その信仰はインド人に留まらず、偶像崇拝(神像、仏像などを拝む行為)を禁じているイスラム教徒の店などでも、時おり見られると言いますから、よほど霊験あらたかなのでしょう。

生まれた時は人間の頭だったが……

そんなインド各地で見かけるガネーシャは、ゾウの頭に太鼓腹、四本の腕を持つという奇妙な姿で、これにはちょっとした理由があるのです。

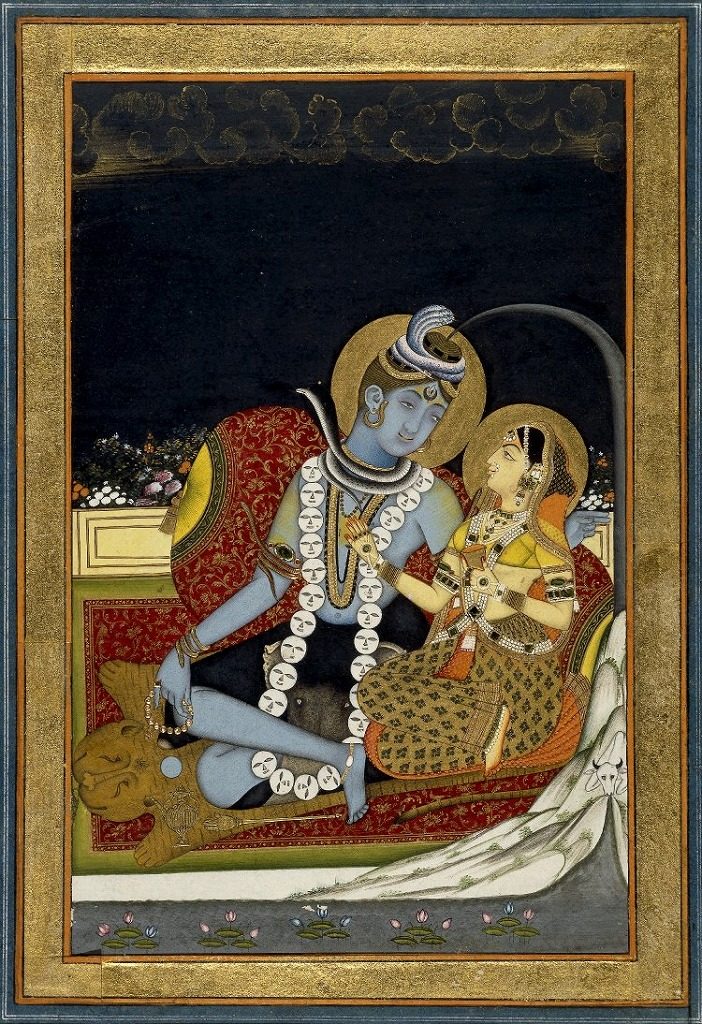

今は昔、ヒンドゥー教の最高神シヴァと女神パールヴァティーが結婚し、シヴァは仕事に出かけていきました。

留守の間、パールヴァティーは自分の身体を洗った時に出た垢をこね集めて人形を作り、命を吹き込んで自分の子供とします。

これがガネーシャで、生まれた時は完全に人の子の姿をしていました。

「いいかい、誰が来ても、母さんの湯浴み姿を見せてはならないよ」

「うん。わかったよお母ちゃん!」

それから毎日、パールヴァティーが湯浴みをするたび、ガネーシャが見張ることになったのですが、やがてシヴァが仕事から帰って来ました。

「おぅ、帰ったぞ!」

まだ父親の顔を見たことがなかったガネーシャは、シヴァを自分の父親とは知らず、浴室に立ち入らせまいと頑張ります。

「おじちゃん、ダメだよ!今はお母ちゃんが身体を洗っているんだから!」

これを聞いて、シヴァは逆上しました。

この最高神シヴァが、こんな小童にナメられている。しかも、パールヴァティーの子供だと言うではないか……あやつめ、わしの留守に……!

次の瞬間、シヴァはガネーシャの首を斬り落として全力で投げ捨てると、浴室へ乱入しました。

「貴様、我が留守に何をしておったか!」

「いったい何のことですか、話せば解ります……っ!」

かくかくしかじか……事情を訊いたシヴァは、パールヴァティーの潔白と、先ほど殺してしまった子供が我が子であったことを知りました。

「これは大変だ!すぐに頭を見つけ出さねば……」

必死になって投げ捨てたガネーシャの首を探したシヴァでしたが、結局首は見つかりません。

「しょうがない。あそこにゾウがいるから、代わりの首に持って帰るか」

と、ゾウの首を斬り落としてガネーシャの身体にくっつけたところ、どういう原理かあっさり復活。

めでたしめでたし。(いきなり殺されたゾウはいい迷惑ですね)

ユーモラスな姿も人気の秘密?

こうしてガネーシャはゾウの頭を持つ神様となりました。

ガネーシャは右の牙が折れていますが、これはヒンドゥー教の聖典『マハーバーラタ』を書く(文盲の作者ヴィヤーサに代わって口述筆記する)ために折ったと言われています。

他にはカゴから落ちて折ってしまったとか、パラシュラーマがシヴァから与えられた斧で攻撃してきたので、よけては失礼と思って牙で受け止めた等の説もあるそうです。

四本腕となった由来については特に言及がなく、ゾウが四本足だからか、その腕で色んな障害を取り除いてくれるのかは不明ですが、とかくインドの神様は腕が多いので、あまり気にしなくていいでしょう。

太鼓腹についても恰幅の良さが富と成功を象徴しており、またゾウも身体が大きいので、そんな思いが形になった結果と思われます。

ここにも、そこにも、あそこにも……インドに行った時はもちろん、エスニックショップに行った時など、ガネーシャの個性的な姿を見かけたら、じっくり鑑賞してみると楽しいですよ。

※参考文献

- 菅沼晃 編『インド神話伝説辞典』東京堂出版、1985年3月

- 水野敬也『夢をかなえるゾウ 文庫版』飛鳥新社、2011年5月

コメントを残す