現代のファンタジー作品に必ずと言って良い程登場し、世界各地の神話・伝承の中でも語られている「ドラゴン」。

日本では「竜」や「龍」とも呼ばれている伝説上の生き物ですが、西洋と東洋の神話を見比べてみると、神話や宗教によって異なる描かれ方をしているのが分かります。

かなり大雑把な括りで言うのなら、西洋では「神に敵対するもの」、東洋では「神として信仰されるもの」という特徴を持っているのです。

そこで今回は、神話における竜のシンボリズム、それから東西での描かれ方の違いについて紹介していきます。

Contents

身近な「ドラゴン」の語源と伝承

一言に「竜」と聞くと、多くの方はそれらを指す言葉として「ドラゴン」という単語を思い浮かべると思います。大人気RPG『ドラゴンクエスト』や、ジャンプ漫画の超大御所である『ドラゴンボール』など、かなり身近な言葉にもなっています。

ですが、この言葉の由来については意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

ドラゴンという語は本来、ギリシア語の「ドラコーン」を語源としており、ギリシア人たちは様々な怪物をドラコーンと呼称していました。またドラコーンは爬虫類的な特徴を持っており、蛇に似て鱗を持つ怪獣であると想定されていました。

ギリシア世界では蛇のような図像のドラコーンが一般的であったとされ、古代ギリシアには英雄カドモスによって討伐された大蛇が陶器に刻まれており、西の果てにある「ヘスペリデスの園」の林檎を守護するラドンの持つ100の頭は蛇であったとも伝承されています。

このように、古来より竜には蛇のイメージが重複していました。

また、多くの神話や、それらを原型とするファンタジー作品の中ではドラゴンはしばしば財宝を隠し持っているとも伝承される事があります。

有名なもので言えば、北欧神話における悪竜ファヴニール。魔剣グラムを携えた英雄シグルドによって討伐される事で有名ですが、この竜は洞窟の中に金銀財宝を持っていたとされます。

他にも、ギリシア神話の英雄イアソンが討伐した眠らない竜は金羊毛という、翼を持つ黄金の毛皮を守護していました。

ヨーロッパ世界においてドラゴンが財宝の見張り番のような役目を担う事が多いのは、ドラコーンの語源が「鋭く視るもの」という意味を持つ事に関係しているとされます。

また、古代から中世にかけ、ドラゴンは実在の動物として長らく人々に信じられていました。

古代ローマの著述家プリニウスが著した『博物誌』という書物の中でもドラゴンの説明が入っており、その眼や心臓などを用いて作った薬の効能が記録されていたとされます。

時代が進み、15世紀頃になってくるとヨーロッパ世界では博物学が流行し、加えて大航海によって多くの海外の物品や情報が入ってくるようになりました。その影響で博物学関係の書物が多数出版されるようになり、数ある動物学書の中には後述する『ヨハネの黙示録』に登場するような多頭のドラゴンも描かれました。

ですが、歴史の中で確かに実在すると捉えられてきたドラゴンは、動物の分類学や解剖学が発展してくると空想上の怪物であると定義されるようになっていきます。

神話における竜の図像と特性

一言に竜と聞くと、現代のサブカル作品が好きな方は翼を持つ竜をイメージする事が多いと思います。

そのような「翼を持つ竜」というものは西方世界に多く見られる形態で、先述したファヴニール以外にも、古代バビロニアの海神ティアマトなども翼を持つ姿で描かれる事があります。

対して、インドや中国に存在する竜の多くは翼を持ってはおらず、どちらかといえばより蛇に近い形態を持っています。

東方世界における有名な竜は古代インドのヒンドゥー教における蛇神ナーガや、古代中国の五行思想における黄龍なども挙げられます。特に、東洋の竜の身体は細長く、ジブリ映画の一つ『千と千尋の神隠し』における竜の姿のハクなどが身近な例ですね。

また、竜の図像の一つとしては「多頭竜」も数多く見受けられます。

先程触れた金羊毛の竜は100の頭を持つとされていますが、他にもギリシア神話最強の怪物であるテュフォンは肩から無数の竜を生やし、日本神話に名高い八岐大蛇も8つの頭に8つの尾を持つと伝承されています。

凡そ、神話における有名な竜は多頭という特徴を備えている事が多く、かの大英雄ヘラクレスが己に課された「12の試練」の中で討伐した大蛇ヒュドラは一つの胴体に9つの頭を備えている事でも知られていますね。

新約聖書の最後を飾る文書『ヨハネの黙示録』に登場する赤い竜も他神話の多頭竜に似て、七つの頭を持つと語られています。

竜と「水」のシンボリズム

因みに、竜という存在は「水」と強い関連性を持つ事も特徴として挙げられます。

古代バビロニア神話における竜ティアマトは原初の水の女神であり、旧約聖書の『詩編』などに登場する大蛇リヴァイアサンは海に棲むとされます。こういった水に纏わる竜を討伐した神は水を征すると考えられ、雨乞いの信仰と結びついており、ティアマトを討った最高神マルドゥクは叙事詩の中で「広大な土地に雨を豊に注ぐもの」と呼称されていました。

他にも聖書の神ヤハウェは水竜ヤム=ナハルを討伐したカナンの豊饒神バアルを原型とし、リヴァイアサンを討伐する存在でもあります。新約聖書『マタイの福音書』の5章では

「あなたがたの天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。」(マタイによる福音書5章45節)

(日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年、(新)8p)

と説かれており、聖書の神が本来は雨を降らす神であり、天候神であった事が伺えます。

実際、聖書の神ヤハウェは古代シリア・パレスチナ方面の嵐の神であったとされ、カナン地域の主神バアルの神話を記した「ウガリット神話」の体系においては女神アシェラトの対偶神として位置付けられていました。

リヴァイアサンは旧約聖書に登場する神話的な怪物ですが、宇宙創成以前の混沌のシンボルであるともされます。混沌から全てが創造されていくというのはギリシア神話に顕著で、ギリシアの宇宙論を記した『神統記』という文書では

「まず原初にカオスが生じた さてつぎに胸幅広い大地(ガイア) 雪を戴くオリュンポスの頂きに宮居する八百万の神々の永久に揺るぎない御座なる大地と路広の大地の奥底にある曖々たるタルタロス さらに不死の神々のうちでも並びなく美しいエロスが生じたもうた。」

(廣川洋一訳『ヘシオドス 神統記』岩波書店、2019年、22p)

と、原初神であり「混沌」を意味するカオス神が生じるところから始まります。

万物の源である水は「第一要因(マテリア・プリマ)」とも呼称され、原初の混沌は無定形な「水」ともイメージを共有しています。

例えば、旧約聖書の『創世記』では当初、創られたばかりの天地は闇に覆われて混沌としており、神の霊が水の上を漂っていました。そこから神が「光あれ」と唱えた事で光と闇が生まれ、更に水と水を分けて「空」が生成されていきます。

旧約聖書の説話の多くは、古代メソポタミア、或いはその周辺地域の神話を原型にしています。その中でも、神によるリヴァイアサン討伐はバビロニア神話のマルドゥクによるティアマト退治の神話に由来します。

そうなれば、ティアマトと、リヴァイアサンが混沌のシンボルであるというのは一つの系譜であるとも考えられるのが興味深いですね。

西洋における竜—神に敵対するもの

多くの神話において、竜は一般的なイメージと同じく神、或いは英雄に敵対し、最終的には討ち取られる存在として描かれます。

竜が敵対する神は主神やそれに準ずる神であり、嵐や雷など天候に纏わる神が多いというのも特徴です。

そこでこの項では、西方世界に見える竜とその特徴を幾つか紹介していきます。

メソポタミア神話におけるティアマト

最初に紹介するのが、古代バビロニアの創世叙事詩『エヌマ・エリシュ』に登場する女神ティアマトです。

このティアマトは淡水の女神にして神々の母であり、塩水の神アプスーを夫としています。

女神というと人型のイメージが根付いていますが、この女神は人型ではなく、神話の中では竜の姿を取るとも言及され、水に纏わる竜の最古の神とも言えます。

ティアマトは夫アプスーと交わり、天空神アヌを筆頭とする多くの神々を生み出していきますが、子が増えすぎた事で世界は騒々しくなり、父神アプスーはこれに不満を抱き、対処すべく動き出します。

それに困った神々ですが、知恵の神エアが策を講じてアプスーを殺害します。そして、妻であるティアマトとの子のキングーや他の怪物達を率いてエアの子であるマルドゥク神と戦う事になりました。

戦いが始まりますが、ティアマトはマルドゥク神の持つ「風」によって打ち倒されてしまい、マルドゥクはその死体を引き裂いて天地を創造します。神の身体から天地が創られるというのは北欧神話におけるユミル、インド神話に登場する原人プルシャの説話などにも共通する要素でもあります。

北欧神話における原初の巨人。ギンヌンガガップと呼ばれる裂け目において、灼熱の国ムスペルヘイムの熱気と氷の国ニヴルヘイムの寒気が交わった事で生まれた。

オーディンとヴィリ、ヴェ―という三兄弟の神によって殺され、その身体から天地や海、山などが創造された。

インド神話における冥界神ヤマ、またゾロアスター教における聖王イマ(ジャムシード)と同じ語源を持つ。

インド神話に登場する原初の巨人。

聖典である『リグ・ヴェーダ』の「プルシャの歌」という箇所で言及され、1000の頭と眼、足を持つとされる。プルシャの身体から太陽、月や神々など、宇宙の万物が創造されていった。

カナン神話の水神ヤム・ナハル

(ベル神殿)

次に紹介するのは、カナン神話に登場する水神にして竜であるヤム・ナハルです。

ヤムは「海」、ナハルは「河」を意味し、竜の姿をした神として描かれています。

カナンというのは地中海や死海、ヨルダン川に囲まれた一帯地域を指し、旧約聖書の中では「約束の地」とも呼ばれています。この広い地域で信仰されていたのが慈雨を司るバアルという神で、キリスト教における魔王ベルゼブブの源流にもなっています。

カナンの主要神であったバアルもギリシアのゼウスや北欧のオーディンと同じく天候に纏わる神であり、その神話の中で竜を討伐しています。

バアルに纏わる神話はシリア西部の古代都市ウガリットから発見された粘土板に記されていた事もあり、「ウガリット神話」とも呼ばれ、バアルやヤム以外にも最高神エル、女神アスタルテやアナト、旱魃を齎す死の神モトなどの神々が登場します。

バアルとヤムは互いに王位を巡って争い合っており、彼らの言い分は次の通りでした。

- バアル:大地は自分の齎す雨によって育つので、慈雨の神である自分が支配すべき。

- ヤム:自分が支配する河川や泉によって大地は潤うのだから、自分が支配すべき。

彼らは長い間論争しますが埒が明かず、最終的には大神に支配者を決めて貰う事にします。

大神は二人の神の意見を聞き、熟考の末、大地はヤムが支配すべきであるとの宣言をしました。

ヤムは晴れて王座に就きますが、それからの彼の振る舞いは酷く、神々に重税を課し、圧制を敷いてしまいます。

そこで困った神々はヤムを討つ為の会議を開き、バアルは女神アスタルテとアナト、そして「神々の職人」と呼ばれる鍛冶神コシャル・ハシスの力を借りてヤムに戦いを挑みます。

バアルはコシャル・ハシスに「駆逐者(アイムール)」「追放者(ヤグルシ)」という二つの武器を造って貰っており、これらは標的を外すと自動的に手元に戻ってくるという武器でした。

最初にバアルは「撃退者」をヤムに向かって投擲しますが、狙いを外れてしまいます。ですが二度目に投げた「追放者」は見事に撃ち抜き、晴れて竜を討伐する事に成功しました。

こうしてバアルは王座に就き、大地を支配する神として君臨する事になります。

このバアルの説話は世界の神話に見られる龍退治の説話の一つであり、バアルは雷を武器にする事もある事からギリシア神話の雷神ゼウス、北欧神話の戦神トール、インド神話の軍神インドラなどに性質的に近い神格でもあります。

英雄的な側面も持ち合わせているバアルですが、旧約聖書においては異教神の筆頭格として何度も名前が挙げられており、先述した通り、後世ではキリスト教により魔王へと貶められています。現代では、寧ろ魔王となったベルゼブブの方が有名ですね。

また、バアルは「原初の蛇」や「七頭のとぐろを巻くもの」などと呼ばれる竜ロタンを討ち取ったとも伝承され、この説話は次に紹介するリヴァイアサンへと派生していきます。

旧約聖書のリヴァイアサン

海に棲む怪物として『ファイナルファンタジー』シリーズなどでお馴染みのリヴァイアサン。

ヘブライ語でレヴィアタンと呼ばれるこの怪物は、旧約聖書『ヨブ記』『詩編』などで言及されており、預言書の一つである『イザヤ書』の一節ではこう記述されています。

「その日、主は厳しく、大きく、強い剣をもって逃げる蛇レビヤタン。曲がりくねる蛇レビヤタンを罰し、また海にいる竜を殺される」(イザヤ書27章1節)

日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年、(旧)1100p)

この一節では、リヴァイアサンは神に討ち倒される存在として描かれており、『ヨブ記』ではラハブという名で呼ばれています。

また、この一節における「曲がりくねる蛇」という形容の仕方は先述したロタンにも使われているものであり、カナン語のロタンという語はヘブライ語のレヴィアタンに相当する言葉でもある事から、リヴァイアサンの起源をカナン神話の竜に求める事もあります。

このリヴァイアサンの威容は『ヨブ記』の中で詳細に語られており、口からは常に火焔が噴き出し、どんな武器も彼を貫く事は出来ず、おののきを知らぬものとして創造された怪物であると説かれています。

旧約聖書の外典である『第四エズラ書(ラテン語エズラ書)』の記述によると、リヴァイアサンは神が創造の5日目に造った存在であるとされ、大地に棲むベヘモットという怪物と対を為しています。

神はこの二つの生き物を保存し、神が望むタイミングで人々に供儀として捧げられると説かれています。

この記述のある『第四エズラ書』は『ヨハネの黙示録』や『ダニエル書』等と同じ「黙示文学」というジャンルの文書であり、世界の終末に関する幻想的なビジョンが多く展開されています。

一説では、この二つの怪物が供儀に捧げられるのは終末であるとも説かれていますね。

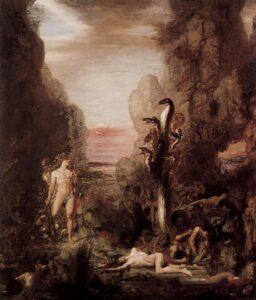

ギリシア神話の大怪物テュフォン

ギリシア神話にも金羊毛を守護するラドン、ヘラクレスによって討伐されたヒュドラなど、竜は多く登場します。その中でも代表的なのは、ギリシア神話最強を謳われる怪物テュフォンです。

テュフォンは女神ガイアと奈落の神タルタロスの間に生まれた子であり、ゼウスに対するガイアの復讐心から生まれました。

その姿は恐ろしく、腿までは人間の身体をしており、肩から百頭の竜を生やし、腿から下はとぐろを巻いた毒蛇になっていたと語られています。

そのサイズ感も凄まじく、両手を伸ばせば東西の果てに届くほどでした。

人間と竜が合わさったような異形をしており、この恐ろしい姿を畏れた神々はエジプトへ逃亡し、そこで動物の姿になったと伝承されています。

神話の中で唯一と言える、ゼウスを殺す寸前まで追い詰めた怪物であり、ゼウスから金剛の鎌ハルペーを奪い取って手足の腱を切り、また彼のシンボルである雷霆さえも強奪したとされます。

テュフォンはゼウスを自分の巣へと閉じ込めますが、ヘルメス神の助力を得たゼウスは復活し、戦いを再開します。最終的にテュフォンはゼウスによってエトナ火山の下敷きにされ、敗北する事になります。

この神話から、エトナ火山の噴火は下敷きにされたテュフォンが藻掻く事で起きるという俗信も生まれています。

後世になると古代ギリシア人の著述家であったプルタルコスにより、エジプト神話における戦争神セトと同一視されていきました。

『ヨハネの黙示録』における「赤い竜」

西方最後に紹介するのは、新約聖書『ヨハネの黙示録』に登場する「赤い竜」です。

西方世界、ひいては一般的に「蛇」が悪魔の化身であるという認識には、この赤い竜が大きく影響していると考えられます。

『ヨハネの黙示録』という文書は使徒ヨハネがギリシアのパトモス島で受けた啓示、そして神秘的な幻視の数々が入れ子のように展開されていくのが特徴で、この赤い竜はその一つです。

聖書箇所としては『黙示録』の12章であり、以下のように記述されています。

「また、もう一つのしるしが天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた」(ヨハネの黙示録12章3節)

(日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年、(新)465p)

他神話における幾つかの竜と同じく、この赤い竜も多頭竜という特徴を持ち、7つの頭は7人のローマ皇帝を象徴しています。

この竜は少し後の章で大天使ミカエルと戦う事になるのですが、そこではこのような記述がされています。

「さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが、竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが、勝てなかった。そして、もはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わす者は、投げ落とされた」

(ヨハネの黙示録12章7-9節)(日本聖書協会『新共同訳』日本聖書協会、1988年、(新)466p)

この一節において、黙示録における赤い竜はただの竜ではなく、「年を経た蛇」「全人類を惑わすもの」と呼ばれ、旧約聖書の『創世記』でアダムとイヴを惑わした蛇と同一視されており、更に明確にサタンと結び付けられています。

キリスト教においてサタンは神に敵対する者として描かれており、この赤い竜はその化身に相当する存在であるとされます。この描写により、キリスト教世界におけるドラゴンは「悪」のシンボルであるというイメージが定着していきました。

また、『黙示録』の中では竜と同じく七つの頭と十の王冠を持つ「黙示録の獣」、現代ではよく「666の獣」と呼称される生物が登場し、この獣も竜と同じ象徴性を持っています。

黙示録の獣はその背に「バビロンの大淫婦」という女性を乗せていますが、この女性は反キリスト、或いはローマ皇帝ネロの寓意であるとされます。

加えて、古代バビロニア王国の都市バビロンの名を冠する女性という点から、その源流をメソポタミア神話における地母神イシュタルに求める事もあります。

東洋における竜—信仰される神

西洋では往々にして神々に敵対する存在であった「竜」ですが、無論、東洋にも打ち倒される竜がいない訳ではなく、インド神話であれば水を堰き止める悪竜ヴリトラや日食を引き起こす蛇神ラーフ、日本神話でも八岐大蛇がその筆頭格として挙げられます。

ですが、東洋における竜は神と同列に語られ、長らく信仰の対象となっており、仏教を介して日本でも信仰されている事が多いというのが特徴です。

この項からは、インドや中国といった東洋世界における「神として信仰される竜」を幾つか紹介していきます。

インド神話の蛇神ナーガと仏教の竜王

最初に挙げる東洋の竜は、古代インドに起源を持つナーガです。

ナーガはインド神話における蛇神であり、コブラを神格化した存在です。その図像には複数のものがあり、上半身が人間で下半身が蛇のものから複数の頭を持つタイプのものまで多岐に渡ります。

後述する中国の竜が持つような角や髭などはなく、蛇の原型を色濃く残しているのが特徴です。

先述した悪竜ヴリトラなどもこのナーガに含まれますが、ヒンドゥー教における最高神の一角であるヴィシュヌは七頭の竜王アナンタの上で瞑想し、破壊神シヴァはその身に蛇を纏う姿で表現されています。

インドの創世神話においても、竜王の一人であるヴァースキというナーガが重要な役割を果たしています。

神と共に描かれるだけでなく、コブラを由来とする竜は守護神として祀られ、豊穣を司る存在として信仰を受けているのです。

また、現代でもインドの農民は蛇に雨を祈り、蛇及び竜と雨乞いの信仰が根強く結びついています。

ナーガは後に、同じくインドの地で隆盛した仏教の体系にも組み込まれて行く事になり、仏法守護の神である「竜王」へと変貌します。

なお、この「竜王」というのは仏典が中国で翻訳される時に、インドのナーガという語を中国の人々が「竜」と訳した事に起因しています。

『法華経』に記される観音菩薩を守護する「八大竜王」などはその筆頭格として挙げられ、

難陀(ナンダ)・跋難陀(ウパナンダ)・優鉢羅(ウッパラカ)・阿那婆達多(アナヴァダプタ)・娑伽羅(サーガラ)・徳叉伽(タクシャカ)・和修吉(ヴァースキ)・魔那斯(マナスヴィン)の8名が信仰されています。

竜王の像は意外と身近な所に鎮座している事もあり、浅草寺の手水鉢には娑伽羅龍王の像がある事でも知られています。

仏教に取り込まれた竜王たちも雨や水に纏わる信仰を持っており、真言宗の開祖である空海は雨乞いをする際、インドの無熱悩池という神話上の水源から善女竜王という竜王を勧請したという伝承も残っています。

ナーガは時に釈迦を守護する姿で表現される事もあり、世界遺産の一つとして有名なアンコール・ワットの他にも王城や寺院、カンボジア各地にも見出されます。

中国における竜

最後に紹介するのが、古代中国における竜です。

中国世界における竜の歴史は古く、紀元前14世紀頃、殷王朝の時代には既に存在していたとされます。甲骨文の中に「竜」に相当するであろう文字があり、それはとぐろを巻いた蛇の胴体に角がついたような象形文字でした。

同じ殷の時代に造られた青銅器にも、丸めた尾に加えて目鼻や足を持つ竜が描かれていたとされ、より詳しい竜の図像を示しています。

後の時代になると竜は王権と結び付き、神聖な生物としての性質を獲得していきます。司馬遷は『史記』と呼ばれる文書の中で秦の始皇帝を「祖竜」と呼称し、漢代の皇帝であった劉邦は母が竜と交わった事で生まれたと伝承されています。

中国における竜も巨大な生物と捉えられていましたが、同時に自在に変身する生物であるという観念も存在していました。戦国時代に成立した『管子』の中では「小さくなろうと思えば虫ほどの大きさになり、大きくなろうとすれば天上の雲を突き抜け、深い泉に身を沈める事も出来る」と説かれています。

この時点で竜が泉、つまり水と関連付けられている事が伺えます。他にも『管子』の中では「竜は自ら生ず」という記述もあり、竜が水のシンボルであると言えます。

インドのナーガがそうであったように、中国土着の竜も雨乞いの信仰を持ち、加えて洪水などを引き起こす存在であるとも定義されていました。

黄河の神である河伯(カハク)がその良い例であり、旱(ひでり)や洪水が起きた時には河伯に対し牛や馬などを捧げて雨を求め、また洪水が治まるのを祈りました。

中国各地で行われていた雨乞いの方法というのも、雨を齎す竜の模型を用いたものでした。

前漢の時代までに纏められた『淮南子(えなんじ)』という文献では「土竜は雨を呼ぶ」「旱すれば則ち土竜を修む」と記述されており、また、更に古い時代に著された『山海経』の「大荒東経」という部分では

「応竜は南極に住み、蚩尤と夸父を殺したので、天に復帰することができなくなった。ゆえに天下しばしば旱する。旱したときに応竜の状をまねると、やがて大雨がふり出す。」

(高馬三良訳『山海経 中国古代の神話世界』平凡社、2017年、152p)

と記されています。

ここで言及される蚩尤というのは古代中国における牛頭の軍神であり、伝説的な皇帝である黄帝に敵対し、応竜に殺されるという説話を持ちます。

中国には「龍灯」と呼ばれる、布や神で竜を作り、それを掲げて踊るという祭りがあり、長崎県の諏訪神社の祭事である「おくんち」の龍踊り(じゃおどり)は中国の龍灯に由来しています。

後漢の時代になると仏教が到来し、先述した竜王を祀る霊廟などが設けられる事になり、仏教による雨乞いが普及していきます。

日本人も実は中国の雨乞いを行っていたとされ、『日本書紀』の皇極天皇の一節には雨乞いに纏わる以下のような記述があります。

「二十五日、群臣が語り合って、「村々の祝部(神官)の教えに従って、牛馬を殺して諸社の神に祈ったり、あるいは市を別の場所に移したり、また河の神に祈ったりしたが、雨乞いの効き目はなかった」と語り合うと、蘇我大臣は、「寺々で大乗経典を転読(ひろい読み)しよう。仏の教えに従い、悔過(過ちを改める)して、うやうやしく雨乞いしよう」といった。」

(宇治谷孟訳『全現代語訳 日本書紀(下)』講談社、2002年、137P)

ここでの雨乞いの形式は中国の模倣であると同時に、仏典を読むというから仏教的な雨乞いの形式を持っているとも考えられます。

古代中国の思想である「五行説」においても竜は登場し、有名な東・南・西・北の四方を守護する四霊の中にも「青龍」と呼ばれる竜が定義され、東を守護する神として信仰されています。

まとめ

如何でしたでしょうか。神話に登場する竜にも様々な系統があり、図像や性質などは非常に多岐に渡ります。

日本では「龍神様は水辺に棲む」なんて言われる事がありますが、これも実はインドや中国に端を発する竜への信仰に基づいています。日本の寺社で見られる竜に関しては専らナーガ、或いは中国の竜が流れて来たものです。

西洋と東洋での竜の違いについて、神や英雄に倒されるだけでなく、神聖さを内包する存在という正反対の要素を持っているというのが興味深いですね。

神社や寺院の装飾に竜があしらわれている事は珍しくないので、ふらっと立ち寄った時によく見てみるのも良いかもしれませんね。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

参考文献

- ミルチャ・エリアーデ著、久米博訳『エリアーデ著作集 第二巻 豊穣と再生 宗教学概論2』せりか書房、1979年

- 日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年

- H・ガスター著、矢島文夫訳『世界最古の物語ーバビロニア・ハッティ・カナアン』社会思想社、1989年

- ジョン・グレイ著、森雅子訳『オリエント神話』青土社、1993年

- プルタルコス著、柳沼重剛訳『エジプト神イシスとオシリスの伝説について』岩波書店、1996年

- 宇治谷孟訳『日本書紀(上)全現代語訳ー全二巻ー』講談社、2000年

- 金光仁三郎ほか訳『世界シンボル大事典』大修館書店、2002年

- 金光仁三郎著『ユーラシアの創世神話』大修館書店、2007年

- フェリックス・ギラン著、中島健訳『ギリシア神話』青土社、2011年

- 斎藤英喜著『荒ぶるスサノヲ 七変化 〈中世神話〉の世界』吉川弘文館、2012年

- 岡田温司著『黙示録——イメージの源泉』岩波書店、2014年

- 荒川紘著『龍の起源』紀伊國屋書店、2017年

- 高馬三良訳『山海経 中国古代の神話世界』平凡社、2017年

- 上村勝彦著『インド神話 マハーバーラタの神々』筑摩書房、2018年

- 廣川洋一訳『ヘシオドス 神統記』岩波書店、2019年

- ブルフィンチ作、野上弥生子訳『ギリシア・ローマ神話ー付 インド・北欧神話』岩波書店、2019年

- 辻直四郎訳『リグ・ヴェーダ賛歌』岩波書店、2019年

- 小林登志子著『古代オリエントの神々』中央公論新社、2019年

- 岡田明子・小林登志子著『シュメル神話の世界』中央公論新社、2019年

- 谷口幸男訳『エッダ──古代北欧歌謡集』新潮社、2019年

- 矢島文夫著『メソポタミアの神話』筑摩書房、2020年

- 高津春繁訳『アポロドーロス ギリシア神話』岩波書店、2021年

- 中村圭志著『宗教図像学入門』中央公論新社、2021年

コメントを残す