京都の有名な観光名所であり、今日でも多くの人が足を運ぶ八坂神社。

現在の主祭神は神道の神にして、『古事記』『日本書紀』に名高いスサノヲですが、かつて八坂神社が「祇園社」と呼ばれていた時代には別の神が祀られていました。その神が「牛頭天王」です。

その名の通り牛の頭を持つ一見すると異形とも思える神ですが、その実は疫病を齎すという恐ろしい神であり、またその起源に関しても不明瞭な点が多いです。その為、現在でも様々な学説が説かれる神でもあります。

日本古来の神でもなく、インドの仏典にも記述はない。今回は、そんな不思議な神格である牛頭天王について紹介していきます。

牛頭天王とは?

まずは牛頭天王の概説から始めていきます。

牛頭天王は日本における神仏習合の神であり、仏教の聖地である祇園精舎の守護神とも伝承される事から「祇園牛頭天王」「祇園天神」とも呼称される尊格です。

神道と仏教が習合する現象のこと。本地仏などは神仏習合思想の一つである「本地垂迹」に由来し、神話の神々は数多の如来や菩薩が化身した姿であるとする。

金毘羅権現、蔵王権現などの「権現」も神仏習合の神に付けられる神号である。

インドにある、釈迦が最初に説法を行ったとされる地。日本の『平家物語』における「祇園精舎の鐘の声」の一節は有名だが、実際の祇園精舎に鐘は無く、後に日本から寄贈された。

仏教の神でもある為、本地仏、即ち本来の姿として薬師如来が定義されており、また神道におけるスサノヲや、日本の民間信仰として知られる「蘇民将来」という説話に登場する武塔神と同一視されています。

仏教における如来の一人。菩薩として修行していた時に衆生を救済する十二の誓願を立て、成就して如来となった。「東方浄瑠璃世界」という浄土を治め、万病に効く薬の入った壺を持ち、眷属として十二神将を従える場合もある。

先述の通り、牛頭天王は明治時代の神仏分離令以前の祇園社の主祭神であり、社名が八坂神社に変わる際に祭神がスサノヲに移りました。同様に、全国の天王神社でも祭神として祀られていました。

図像としてはその名の通り牛の頭を持ち、三尺の赤い角を持つ恐ろしい神として描かれます。

なお、牛頭天王にまつわる伝承の中では、東王父と西王母という中国神話における神の子供であるともされます。しかし時に父親を同一視される武塔神とする事もあり、諸説存在しています。

この神は疫病をもたらす神格、俗に言う「行疫神(ぎょうえきじん、ぎょうやくじん)」であり、平安時代頃から信仰を集めていました。

行疫神は中世日本には数多く存在し、天台宗にて祀られる摩多羅神、京都の赤山禅院の本尊である赤山明神などもこのカテゴリーに含まれています。

日本で信仰されている神ではありますが、冒頭で述べた通りその起源に関しては未だ謎が多く、古代中国の牛神である神農やインド神話のインドラ(仏教の帝釈天)に求める事もあります。

天台宗の「常行三昧堂」というお堂の阿弥陀如来像の背後に祀られる神。能楽の始祖である秦河勝と同一視される。唐様の烏帽子に狩衣を纏い、左手に鼓を携えた異国風の姿で描かれ、左右に笹と茗荷を持った童子を配する。

京都市左京区にある天台宗系の寺院、赤山禅院の本尊。本地は地蔵菩薩。天台密教の僧であった円仁が中国から帰国する際に船の中に現れたという伝承を持ち、道教における冥界神の泰山府君と結び付けられる。

古代中国神話の神。人々に医療や農耕を教えた神であり、神農大帝などとも呼称される。

文化英雄的な側面を持ち、中国の人類創造神話における伏羲や女媧に並び「三皇」の一人として数えられている。

インド神話における天候神、或いは軍神。バラモン教時代の最高神であり、聖典である『リグ・ヴェーダ』の4分の1が彼への賛歌になっている。バラモン教からヒンドゥー教になると主神がシヴァやヴィシュヌらに代わった為、最高神の地位では無くなるも神々の王、或いは東方の守護神として信仰される。仏教に取り入れられて帝釈天となり、梵天と共に天部の筆頭となる。

神仏習合、本地垂迹説といった思想が流行した中世という時代に名を馳せた牛頭天王ですが、祇園社を始め広く信仰されていたにも関わらず、その起源はハッキリしていません。

牛頭天王という名は『古事記』や『日本書紀』といった日本の神話にも登場せず、かといって古代インドの仏典にもその名は語られていません。牛頭天王という神格に関して語られるのは後述する『祇園牛頭天王御縁起』『簠簋内伝』といった中世の文献です。

牛頭天王と二つの蘇民将来説話

牛頭天王という神を語る上で大きく関わってくるのが、「蘇民将来(そみんしょうらい)」という日本の民俗信仰です。

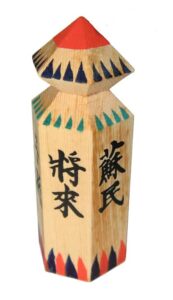

現在でも神社で「蘇民将来之子孫也」と書いた護符を頒布している事が多く、厄災や疫病を払うご利益があるとされています。

その説話は全国的に伝わっており、最も一般的な蘇民将来説話が以下のものになります。

昔、北の海に到来した武塔神(むとうしん)という神が、南の海にいる神の娘の所へ妻問いに向かっていたところ、日が暮れてしまった。

その場所には二人の兄弟が住んでいた。兄の蘇民将来は貧しく、弟の古丹将来は裕福で、家と倉を合わせて100もあるほどであった。

その弟の家で武塔神は宿を借りようとしたが、弟はそれを拒み、兄の蘇民将来は一夜の宿を貸し、粟飯で歓待した。

武塔神が出発して何年も経過した後、子である八人の神を率いた帰り道で「私は蘇民将来に礼をしようと思う。お前の子や孫が汝の家にいるのか」と尋ねる。

蘇民将来が「私には娘と妻がおります」と答えると、武塔神は「茅の輪を作り、その茅の輪を腰の辺りに着けておくとよい」という。その通りに着けさせたところ、その夜に蘇民の娘一人を除いて、他の全員を滅ぼしてしまった。

そして最後に武塔神は「私は速須佐雄の神である。今後、悪い流行病があった時、お前たちは蘇民将来の子孫だと言い、茅の輪を付けていれば疫病から免れるだろう」と言った。

この説話は『備後国風土記』という奈良時代初期頃の風土記に語られています。

『備後国風土記』では蘇民の娘一人を除いて滅ぼしたと記されていますが、一般的に知られているものでは、武塔神は弟、つまり古丹将来の一族を滅ぼしたとされています。蘇民将来説話を題材にした人形劇や紙芝居ではこちらの展開で進められる事が多いです。

武塔神は最後に自らを「速須差雄の神」、即ちスサノヲであると名乗っており、この点が後述する牛頭天王とスサノヲの同一視に繋がっていきます。

全国的な蘇民将来信仰の起源となる説話ですが、年代不詳の『祇園牛頭天王御縁起』という文書では、主役を牛頭天王に据えた物語が綴られており、興味深いことに非常に『備後国風土記』のものと酷似しています。

その説話は以下のものになります。

須弥山にあるとされる豊饒国(ふにゅうこく)の王である武答天王が子の牛頭天王に王位を譲るが、牛頭天王は牛頭に赤い角という異形の神である為、妻となる女性が中々見つからなかった。

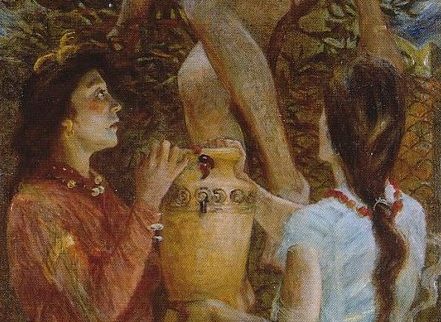

しかしある日飛んできた鳩が、妻の候補として八大竜王が一人、娑伽羅龍王(しゃがらりゅうおう)の娘である頗梨采女(はりさいじょ)がいる事を告げ、喜んだ牛頭天王は妻問いの旅に出る事を決める。

数万の家来と共に頗梨采女の住む龍宮へと向かう最中、古単長者という者の屋敷に宿を求めるが、断られてしまう。対して、蘇民将来という者は貧しかったが宿を提供し、粟飯などでもてなした。牛頭天王はその後無事に頗梨采女と結婚し、八人の王子(八王子)をもうける。

牛頭天王が天竺に帰る途中、己に宿を貸さなかった古単長者を罰しようとするが、読経による妨害を受けてしまう。しかし僧の一人が油断してしまった事が原因で古単長者の一族は一人の娘を除いて皆殺しにされてしまう。

牛頭天王は生き残ったその娘に「茅の輪を付け、『蘇民将来之子孫也』と書いた札を付けておけば疫病から逃れられる」と語った。

ヒンドゥー教・仏教の宇宙論において、世界の中心にあり、神々が住むとされる山。インド神話ではスメール山という名で登場し、北欧神話における大樹ユグドラシルと同じく、世界を支える「世界軸」の要素を持つ。

仏教における八人の龍王、仏法を守護する天龍八部衆に属する。

起源は古代インドにおけるナーガに遡り、元来はコブラを神格化したもの。中国で仏典が漢訳された時にナーガを「竜」と訳した事に起因する。

八大龍王は難陀・跋難陀・優鉢羅・阿那婆達多・娑伽羅・和修吉・徳叉伽・魔那斯の八名によって構成される。

『祇園牛頭天王御縁起』に語られる説話では、牛頭天王が『備後国風土記』における武塔神のポジションになっており、その妻やその周辺について詳細に述べられています。

頗梨采女の父である娑伽羅龍王は仏教における八大竜王の一人であり、観音菩薩を信仰する者を守る観音二十八部衆に含まれています。

京都の三十三間堂に仏像が安置されていますが、東京都台東区にある浅草寺の手水鉢にも娑伽羅龍王像があることで知られています。

スサノヲと牛頭天王

先程の『備後国風土記』の中では武塔神が自分の事をスサノヲと言っていますが、この武塔神は鎌倉時代初期頃に成立したとされる『伊呂波字類抄(いろはじるいしょう)』という文献の中において、牛頭天王の別名であると記述されています。

牛頭天王は疫病を齎す荒魂であり、同一視されるスサノヲも荒々しい神である事から性質としては近いものがあります。

また、他にもスサノヲと牛頭天王を結び付ける要素はあり、それが双方ともに冥界神としての性質を持っているという点が挙げられます。

ここで関わってくるのが先述した赤山明神という仏教神です。赤山明神もスサノヲや牛頭天王、摩多羅神と同一視される神であり、『源平盛衰記』という文献には以下のような記述がされています。

「赤山とは震旦の山の名なり。彼の山に住む神なれば赤山明神と申すにや。本地地蔵菩薩なり。太山府君とぞ申す。」

(川村湊著『闇の摩多羅神 変幻する異神の謎を追う』河出書房、2008年、88p)

ここでは赤山明神が震旦(古代中国の異称)の神であり、本地を地蔵菩薩としている事が語られています。また「太山府君」は後述する道教の冥界神であり、地獄の十王の一人です。

スサノヲは神話において、子孫であるオオクニヌシに数多の試練を課す根の国の大神として登場し、冥界神としての性質も帯びています。中世の文献では閻魔大王と同一視され、彼の支配する根の国は仏教における地獄と結び付けられています。

一説では牛頭天王もその前身を閻魔大王とする事もあり、スサノヲとの共通点が見えてくる訳です。

地獄において、死者の罪を裁くとされる10人の王。十王の信仰では、初七日から三回忌まで、人間は死後に10人の王から審判を受けるとされ、仏教が中国に到来した際、閻魔を除く9人の王が追加されて成立したとされる。

閻魔以外の王は秦広王(初七日)、初江王(二十七日)、宋帝王(三十七日)、五官王(四十七日)、変成王(六十七日)、太山王(七十七日)、平等王(百日)、都市王(一周忌)、五道転輪王(三回忌)で構成され、閻魔王は五十七日を担当する。

『地蔵十王経』という仏典では閻魔大王の役所に属する神として泰山府君が位置付けられている。

日本神話における冥界。『古事記』では「根之堅州國」、『日本書紀』では「根国」と呼ばれる。「根」は地下、「堅州」は東北方の地=死者世界を意味しているとされる。日本神話において、母イザナミが赴いた黄泉の国との関連性に関しては諸説ある。

陰陽道と牛頭天王

安倍晴明や蘆屋道満といった法術師で有名な陰陽道の体系においても、牛頭天王という神は関わってきます。

鎌倉時代末期から南北朝時代に著されたとされる『簠簋内伝(ほきないでん)』と呼ばれる書物には『祇園牛頭天王御縁起』とよく似た説話が語られています。

それが以下のものです。

「北天竺摩訶国霊鷲山の丑寅、波尸那城の西に、吉祥天源王舎城大王がいた。その名を「商貴帝」という。かつて帝釈天に仕え、善現天に住まいし、三界のうちに遊戯し、星々の監督を行った。その時の名を「天刑星」という。信頼する志は深く、今、衆生を救うべく娑婆世界に下って、名前をあらためて「牛頭天王」と号した。元は「毘盧遮那如来」の化身でもあった」

(斎藤英喜著『陰陽道の神々』思文閣出版、2007年、126pより)

この部分では、牛頭天王という一つの神格が複数の側面を持ち合わせている事を述べています。

一つ目は、北天竺(北インド)のマガダ国北東、霊鷲山(りょうじゅせん)の近くにある波尸那城の西にいたとされる「商貴帝(しょうきてい)」。王舎城はガンジス川の中流域に位置し、現在ではラージギルと呼ばれる場所です。

二つ目は、帝釈天に仕えていた時の「天刑星(てんけいせい)」。天刑星は陰陽道の神でもあり、人間の行為の善悪に応じて吉凶禍福を齎す神とされます。天刑星が仕えている帝釈天は古代インドのバラモン・ヒンドゥー教におけるインドラ神が仏教に取り込まれたものです。

三つ目は、娑婆世界に現れた牛頭天王の元々の姿である「毘盧遮那如来」。この如来は古代インドの太陽神ヴィローシャナ、或いはイランのアフラ・マズダ―を源流とし、空海や最澄が開いた密教においては「大日如来」という名で信仰される尊格です。ですので、牛頭天王は密教における最高存在とも結びついています。

『簠簋内伝』における牛頭天王の物語はその後、娑伽羅龍王の娘である頗梨采女を求める物語へと変わっていきます。この流れは『祇園牛頭天王御縁起』と同じですね。

しかし、当然相違する部分もあり、それが牛頭天王の古丹将来に対する復讐です。

『祇園牛頭天王御縁起』の中では、牛頭天王による攻撃を防ぐ為に古丹将来は『大般若経』を読経させたとありますが、『簠簋内伝』の中ではこのように記されています。

「鬼王(古丹将来)がいかなる法を修すればよいかと問うと、博士が答えた。「太山府君王法を行いなさい。それが最高の祓え(解除)となるでしょう」と」

(斎藤英喜著『陰陽道の神々』思文閣出版、2007年、129pより)

ここでは古丹将来を「鬼王」と呼び、牛頭天王への対処として行ったのが「太山府君王法」という点で『祇園牛頭天王御縁起』と相違します。

この「太山府君」というのは、元は中国の道教における冥界神の泰山府君、別名「東岳大帝」に由来しており、同時に泰山府君は陰陽道においても重要視される神格です。泰山府君は地獄を治める閻魔大王とも習合し、供物を捧げて寿命を延ばすという信仰と結びついていました。

この時、牛頭天王は頗梨采女との間にもうけた八柱の神、通称八王子を連れていましたが、牛頭天王も八王子も疫病を齎す神としての側面を持つ為、そういった神に対して長寿を願う泰山府君の力で対抗するという構図が見受けられます。

この後は『祇園牛頭天王御縁起』のように油断した一人の僧が原因で牛頭天王と八王子の攻撃を許してしまい、古丹将来の一族は敗北します。しかし最終部分は少し違う展開になっており、蘇民将来の館に案内してくれた「賤女(はしため)」は助ける為、「急急如律令(きゅうきゅうにょりつりょう」と書かれた桃の木の札を持たせたと語られています。

陰陽道は道教の流れを汲む宗教ですが、賤女に授けた札に書かれた「急急如律令」は漢代の中国の公文書に添えられていた呪文です。

また桃という果実は古来より豊穣と再生、不老のシンボルでもあります。

牛頭天王の母親とされる女神の西王母は桃の木を持ち、その実は不死を齎すと伝承されています。日本の神話を語る『古事記』においても、イザナギが黄泉の国の追手から逃げる際に桃をぶつけて退散させており、邪気を払う力がある事を示しています。

行疫神としての牛頭天王と八王子から守る為に桃の木の札を渡したのも、日本と中国の双方に根付く古来よりの信仰に基づいているのかもしれませんね。

まとめ

仏教の神でありながら、日本土着の神とも習合した異形の神、牛頭天王。

世界には牛頭天王のような、牛に纏わる神や怪物は数多く存在します。

例えばギリシア神話におけるミノタウロスや、牡牛に変身した説話を持つゼウス。古代シリアの主神にして牛を祭儀獣とする天候神バアル。インドの軍神インドラは聖典である『リグ・ヴェーダ』の中では「水牛」と言及され、バビロニアの最高神マルドゥクの名は「太陽の若き雄牛」という意を持ちます。

牛頭天王も、そういった「牛神」の系譜であり、神道と仏教が入り乱れる中世という時代の中で独自に発展し、多大な信仰を得て来た神と言えるでしょう。

謎の多さというのも人々の興味を惹き、俗説にはなりますが古代ユダヤと結び付けられる事も多いです。そのような点では、ある種ロマンを内包している神格とも言えます。

東京都品川区の「天王洲アイル」の由来はこの牛頭天王から来ていますし、今でも各地に牛頭天王を祀る社や祠、寺院があります。また「天王祭」と呼ばれる牛頭天王に纏わる祭事も行われていますね。

牛頭天王は意外にも最近のゲーム作品で取り上げられる事も多く、人気ゲーム『Fate Grand Order』や『真・女神転生』シリーズにも登場しています。この神に関する文献は書店などで売っている事も多いので、気になった方は調べてみては如何でしょうか。

※参考文献

- 金光仁三郎ほか訳『世界シンボル大事典』大修館書店、2002年

- 山本ひろ子著『異神 中世日本の秘教的世界 上』筑摩書房、2003年

- 山本ひろ子著『異神 中世日本の秘教的世界 下』筑摩書房、2003年

- 伊藤聡・遠藤潤ほか著『日本史小百科 神道』東京堂出版、2003年

- 野口鐵郎・田中文雄著『道教の神々と祭り』大修館書店、2004年

- 川村湊著『牛頭天王と蘇民将来伝説 消された異神たち』作品社、2007年

- 斎藤英喜著『陰陽道の神々』思文閣出版、2007年

- 斎藤英喜著『荒ぶるスサノヲ 七変化 〈中世神話〉の世界』吉川弘文館、2012年

- 権東祐著『スサノヲの変貌――古代から中世へ』佛教大学、2013年

- 山本ひろ子著『中世神話』岩波書店、2018年

- 上村勝彦著『インド神話 マハーバーラタの神々』筑摩書房、2018年

- 窪徳忠著『道教の神々』講談社、2018年

- 速水侑著『菩薩 由来と信仰の歴史』講談社、2019年

- 辻直四郎訳『リグ・ヴェーダ賛歌』岩波書店、2019年

- 大林太良著『神話学入門』筑摩書房、2019年

- 笹間良彦著『新装版 大黒天信仰と俗信』雄山閣、2019年

- 下泉全暁著『密教の仏がわかる本――不動明王、両界曼荼羅、十三仏など』大法輪閣、2019年

- 戸矢学著『スサノヲの正体 ヤマトに荒ぶる神』河出書房、2020年

- 中村啓信訳・注『新版 古事記 現代語訳付き』株式会社KADOKAWA、2020年

- 佐藤弘夫著『アマテラスの変貌 中世神仏交渉史の視座』法蔵館、2020年

コメントを残す