旧約聖書の『創世記』に登場する人類最初の男女として、アダムとイヴの名はよく知られています。

禁断の果実であるリンゴをかじったことで、2人がエデンの園を追放されてしまったというエピソードも、ほとんどの方がご存知でしょう。

さらに、これまで数多の芸術家が彼らの姿を作品にあらわしてきたことで、緑の生い茂る楽園にて裸で真っ赤なリンゴを手にしている、そんな視覚的なイメージも定着していることと思います。

アダムとイヴの存在が広く浸透している一方で、2人はそれぞれどんな人物だったのか?どのようにして生まれて来たのか? また、楽園を追放された後はどうなってしまったのか? など、知っているようで知らないエピソードもあるかと思います。

そこで今回は、アダムとイヴにまつわる様々な作品を取り上げ、彼らの物語を詳しくご紹介しつつ、2人が描かれた作品世界の魅力により踏みこんでいきたいと思います。

アダムとイヴの誕生

旧約聖書の天地創造の物語によれば、神は6日かけて天地万物を作りあげたことになっています。

神は1日目に天と地を作り、光と闇が生まれました。

そして2日目には空が作られ、3日目には陸と海が隔てられ、植物も茂るように。

4日目には太陽や月、星が作られます。

5日目には水中の生き物や鳥たちが生まれ、そしてついに6日目、動物たちが作られたのち、アダムとイヴが誕生したのです。

神はまず、自らのかたちに似せて最初の人間アダムを創造しました。

この場面を描いた有名な絵画に「アダムの創造」があります。

美術に少しでも関心のある方なら、一度はこの作品を目にしたことがあるかと思います。

作者はかの有名なミケランジェロ(1475-1564)。

ヴァチカンのシスティーナ礼拝堂のために、フレスコ技法で描かれた作品です。

床から約20mの高さに描かれたこの天井画には、神とアダムは互いにまっすぐ視線を向け、それぞれの指先が触れようとする場面が描かれています。

まさにこのとき神によって、世界で最初の人間に命が吹き込まれようとしているのです。

神の髭や身に着けている衣服、そして神を取り囲む女性や子どもたちを包み込むマントも風になびき、場面がよりドラマティックに演出されています。

赤いマントは子宮、緑色の帯状の布はへその緒であると解釈する学説も存在します。

ミケランジェロといえば彫刻家としても活躍し、「ピエタ」や「ダヴィデ像」など傑作を生み出したことでも知られます。

彫刻家としてのプライドから、ローマ教皇ユリウス2世により依頼されたこの天井画制作の仕事については、あまり好意的に受け止めていなかったと言われています。

しかしながら、本作では正確な肉体表現のなかに彫刻家らしいミケランジェロの技量が発揮されているのも見どころの1つと言えるでしょう。

「アダムの創造」は、「モナリザ」に匹敵するほど今では誰もが知る絵画となりました。

そのためパロディ作品に注目されがちですが、当然のことながら、後世を生きる芸術家たちに大きなインスピレーションを与え、この作品をきっかけに優れた作品が次々と生み出されていきました。

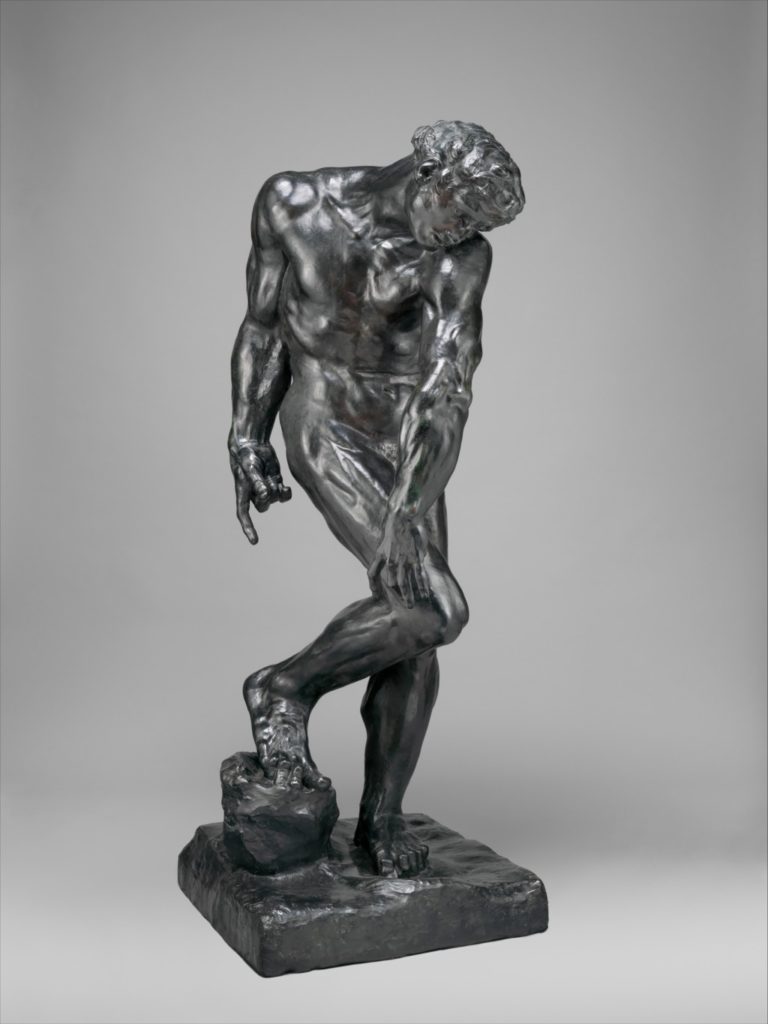

オーギュスト・ロダン(1840-1917)はミケランジェロから大きな影響を受けた彫刻家ですが、次に紹介するアダム像は「アダムの創造」の影響が顕著にあらわれた作品です。

「アダムの創造」が描かれてから370年後に制作されました。

人物のポーズに注目すると、まず右手の人差し指が特徴的なことに気がつくでしょう。

ミケランジェロの描いたアダム像を想起させるポーズです。

ちなみに左腕は、同じくミケランジェロによる作品「ピエタ」の影響を受けていると言われています。

左腕が右腿のあたりを掴むような格好で、上半身が捩じられた姿勢により、アダムが背負うことになった罪の苦しみが象徴的にあらわされています。

では次に、人類の母と言われるイヴはどのように誕生したのか、見ていきたいと思います。

アダムに次いで生まれたイヴは、実はアダムの肋骨から生まれたとされているのです。

こちらの『イヴの創造』の画面下部に注目してみましょう。

横たわるアダムの肋骨のあたりから、女性の上半身が出現する様子が描かれています。

非現実的な光景は、現代人の我々にとっては奇妙に写ります。

楽園での出来事

エデンの園での様子が描かれた作品も見てみましょう。

アダムとイヴは動物たちと共生していたと言われます。

17世紀前半に描かれたニコラス・ド・ブライン(1571-1656)による作品では、犬や猫、獅子、馬やラクダ、鴨や白鳥など、多様な生き物たちが彼らと共存しながら暮らす様子が伝わってきます。

タイトルは『楽園のアダムとイヴ』ですが、近景にはさまざまな種類の動物たちの姿が細部まで描きこまれており、個々の動物たちの様子にも注力して描かれている見応えのある銅版画作品です。

画面中央に小さく見えるアダムとイヴに注目してみましょう。

2人の間にあるのは善悪の知識の木。

楽園に茂る樹木の果実は食べてもよいことになっていましたが、この木の実だけは口にすることが禁じられていました。

画面に目を凝らすと、木の幹に巻きついた蛇がイヴのほうに顔を向け、果実を手にしたイヴも蛇に視線を向けています。

アダムはこの様子を見て何か言いたげな様子です。

善悪の知識の木の実を取って食べると死ぬと言われていましたが、イヴは蛇に騙され果実を齧り、そのあとアダムもこの果実を口にしてしまいます。

この出来事により2人に善悪の知識が生まれ、また裸への羞恥心が芽生えたことで、イチジクの葉で陰部を覆い隠すようになります。

イヴとサタン

『イヴに勝ち誇るサタン』は神話の世界を独自の視点から視覚化した、イギリス人の画家ウィリアム・ブレイク(1757-1827)による作品。

画面下部には、体に蛇が巻きついた姿で、力なく倒れているイヴの姿が見えます。

その上に覆いかぶさるようにして羽を広げているのがサタンです。

実はイヴを騙した蛇の正体はサタンという悪魔だった、またはサタンが蛇を操ったという説もあります。

詩人でもあったブレイクは、豊かな想像力をもとに、イヴとサタンの特異な像を作り出すことに成功しました。

神への裏切り、そして楽園追放

次に、禁断の果実を口にした2人にはどのような運命が待ち受けていたのか、詳しく見ていきましょう。

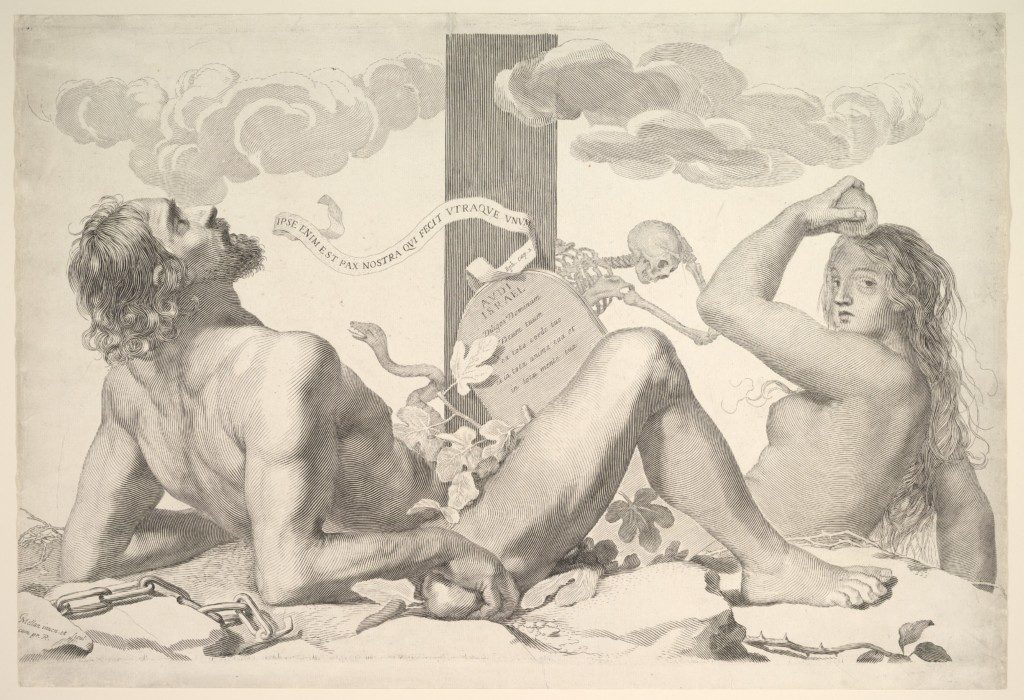

『十字架のふもとにいるアダムとイヴ』では、2人はそれぞれ果実を手にしており、恍惚とした表情を浮かべています。

彼らの表情から、すでに禁断の果実を味わってしまったことが想像できます。

天を仰ぐアダムに対し、イヴは画面のこちら側に視線を向けており、官能的な雰囲気を漂わせています。

禁断の果実というテーマは、性的な快楽の隠喩として用いられることがありますが、本作でもそのことを感じることができるかと思います。

2人の背後には蛇と骸骨が姿を覗かせ、骸骨はイヴと同じようなポーズを取っています。

神を裏切ったことの代償として、これから背負わなければならない罪やその苦しみを示唆しているのかもしれません。

ちなみにアダムとイヴの2人が食べてしまった果実は、リンゴとして描かれることが大半ですが、旧約聖書にはリンゴであることが明記されているわけではありません。

そのため稀にイチジクの実が描かれることもあります。

『アダムに審判を下す神』では、アダムが禁じられた果実を口にしてしまったことを神が非難する場面が描かれています。

アダムの上半身は前屈し、許しを乞うようなポーズをとっていますが、その佇まいに生命力は感じられません。

ちなみに本作は長い間、炎の馬車に乗った預言者エリヤ(同じく旧約聖書の登場人物)の姿だと思われていましたが、近年アダムと神を描いた主題であることが判明しました。

楽園を追放されたあと、2人は?

果実をかじったせいで、アダムとイヴがエデンの園を追放されるという「失楽園」のエピソードはよく知られています。

その後、2人はどのように過ごしていたのでしょうか。

楽園を追放された彼らには、神が下した判決により、一生労働しなければならないという罰が与えられます。

イヴには妊娠と出産の苦しみも与えられました。

『仕事をするアダムとイヴ、アダムとイヴの物語より』という銅版画では、2人はもはや裸ではなく、布を身に付けています。

2人を追放するとき、神は彼らに衣服を与えたと言われています。

アダムは苦しみの表情を浮かべながら、木の根を引っ張るような仕草をし、イヴは幼児の世話をしている姿が巧みな描写で捉えられています。

さて、アダムとイヴの間には、カインとアベルという2人の男児が誕生しました。

やがて兄のカインは遊牧民に、弟のアベルは農耕民となります。

ところが、成長したカインはアベルを殺してしまいます。

カインは畑の収穫物を、アベルは羊の初子を神に捧げましたが、神が弟の捧げ物しか受け取らなかったことで、カインはアベルを憎み殺害を企てました。

これが人類最初の殺人と言われます。

『アベルの死を悼むアダムとイヴ』では、息絶えたアベルを中央に、アダムとイヴが嘆き悲しむ様子が主題となっています。

カインがアベルを殺すため、凶器に用いたと言われるロバの顎の骨も描写されており、そして遠景には飼い主を失った羊たちの姿も見えます。

その後アダムが130歳になったとき、アダムとイヴの2人はもう1人の子どもに恵まれます。

セトと名付けられたこの人物の血は、やがて人類の祖先と言われるノアにつながっていきます。

イヴは何歳でその生涯を終えたのか記述がありませんが、アダムは930歳まで生きたとされています。

アダムとイヴの物語まとめ

アダムとイヴの物語においては、人類の誕生についての神秘、誘惑に負けてしまう人間の弱さ、罪を背負って生きていく定めなど、根源的な人間のありようが描写されています。

だからこそ多くの芸術家が想像力を掻き立てられ、多様な作品が生み出されていったのかもしれません。

コメントを残す