唯一絶対の神を信仰する一神教のユダヤ教やキリスト教。

それらの宗教の聖典の一つである『旧約聖書』には、天地の創造から原初の人間の誕生、人類最初の殺人などが語られ、続いてヤコブやモーセ、エゼキエルなどといった数々の預言者達の物語が綴られています。

その中でもノアの方舟等は神話や宗教に詳しくない人でも聞いた事がある有名な説話だと思いますが、実は旧約聖書の幾つかの説話には原型となる神話があるとされています。それが古代オリエント世界で語られていた数多の神話です。

そもそも古代オリエント世界とはどういった地域だったのか、どういった神話が語られていたのか、といったポイントと絡めて、旧約聖書に内在する異教神話、オリエントの神話的な要素を解説していきたいと思います。

古代オリエント世界とユダヤ教

まず、古代オリエント世界という地域自体について説明を挟んでおきたいと思います。

古代オリエント世界は、東はインダス河、西はナイル河とし、カスピ海と黒海を北辺とする広大な地域を指します。現代だと西アジア全域やアフリカ北東部に相当しますね。

先史時代から現代まで、西アジアでは農耕と牧畜という二つの社会が共存していました。定住する農耕民族と羊を連れて移動する遊牧民族では当然生活様式が大きく違うため、これらは宗教的な観念にも影響を及ぼしているとされています。

またオリエント世界では、メソポタミアやエジプトなどを始め多くの都市文明が開化していきました。

旧約聖書を聖典とするユダヤ教も古代オリエント世界を起源とする宗教であり、元々は数多の神々の存在を肯定した上で特定の一神を崇拝する「拝一神教」でした。

しかし時代が経るにつれて厳格な一神教としての体系を確立させたという歴史があり、それには紀元前6世紀頃のバビロン捕囚が大きく影響したと考えられています。

紀元前587年に南ユダ王国がバビロニアによって滅ぼされ、住民がバビロニアに連行された事件

ユダヤの民族宗教であったユダヤ教ですが、周囲の国々の宗教は多神教でした。そして当然、異国の人々が伝承する神話の主題は数多の神々であり、ヤハウェのみを信仰の対象とする彼らからすれば相容れないものであったと言えます。

しかし後述する「ノアの方舟」「バベルの塔」のように、旧約聖書の説話の中に異教の神話に類似する要素が見えるということは、彼らは徹底的に排斥するのではなく、異教の宗教的要素を取捨選択して自分達の体系に組み込んでいったとも考えられないでしょうか。

オリエント世界の神々

次に、オリエント世界ではどういった神々が信仰の対象となっていたか、神話体系の解説と共に軽く触れておきたいと思います。

始めに紹介するのはメソポタミアの神話です。

メソポタミアはティグリス・ユーフラテスという二つの大河に挟まれた地域であり、ギリシア語で「河の中心」という意味を持ちます。現代ではイラク辺りに相当し、メソポタミア南部のバビロニア地方の更に南部のシュメルで紀元前3500年頃、最古の文明が開化しました。

古代メソポタミア世界ではシュメル神話・アッカド神話・アッシリア神話・バビロニア神話などの様々な神話が伝承されており、これらの諸神話は基本的に神々を共有していました。一般的にメソポタミアの神々はシュメル神名とアッカド神名の二つの名前を所持しています。

神話同士の違いと言えば最高神の違いであり、シュメルではアン、アッカドではアヌ、アッシリアでは土地そのものを神格化したアッシュル、バビロニアでは英雄神マルドゥクが主神の地位に付いていました。

メソポタミアの諸神話は基本的には多神教の体系を形成しており、自由奔放な大女神イシュタル、常に天から地上の悪事を見張る太陽神シャマシュなど、多くの神々が登場します。

また古代メソポタミアでは高度な天文学・占星術が発達しており、西洋に渡ると「カルデア人の知恵」として伝説化され、重要視されていたと伝えられています。この「カルデア人」というのは紀元前七世紀頃に新バビロニア王国を建設した者達を指します。

オリエント世界に伝わる神話体系で旧約聖書に関わるものといえばウガリット神話が挙げられます。ウガリットはシリアの都市であり、その神話ではバアルやアスタルテなど、旧約聖書において異教神の代表格として言及される神々の物語が語られていました。

バアルはシリアに限らずフェニキアやパレスチナなどで広く信仰されていた天候神・豊穣神であり、ユダヤ教の人々によって悪魔に貶められ「ベルゼブブ(蠅の王)」となっています。

バアルの配偶神であるアスタルテはメソポタミア神話の豊饒の女神であるイシュタルを起源とし、バアル同様非常に広い地域で信仰されていました。

加えて、ユダヤ教の思想的な部分に影響を与えた宗教であればゾロアスター教が挙げられます。『アヴェスター』を聖典とするこの宗教は古くからのイラン人の信仰を開祖ゾロアスターが改革し、提唱した創唱宗教(特定の開祖によって提唱された宗教)です。

ゾロアスター教は善神アフラ・マズダ―と悪神アンラ・マンユの対立という二元論を主軸としており、天使と悪魔、終末論、救世主的な思想を持っているのが特徴です。また最古の創唱宗教として知られ、上述の特徴がユダヤ教にも継承されていきました。

旧約聖書に纏わる異教の神話、また神々などでは以上のものが特に挙げられるでしょう。

ノアの方舟

旧約聖書中にある異教的要素について本格的に紹介していこうと思います。

まず一つ目は「ノアの方舟」。聖書箇所は創世記6章1節になります。簡単にその説話を説明しておきましょう。

地上に人間達が増えていった頃、神の子――即ち天使達が人間の娘と交わり、「ネフィリム」と呼ばれる巨人にして大昔の名高い英雄達がいた。しかし同時に地上には悪や不法が満ち、それを見た神は人間を創造した事を後悔し、彼らを滅ぼすべく洪水を起こす事を決定する。

滅ぼされる人類だったが、ただ一人、神と共に歩んだ正しい人間であったノアに対し方舟を造るように命じる。ノアは言われた通りに方舟を造り、妻子や嫁、全ての生き物の番いと共に洪水を乗り越えた。ノアとその家族達は神によって祝福され、雲の中にある虹を以て「ノアとその子孫達、そして地上の全ての肉あるものに対し、もう大洪水を起こさない」という契約を交わした。

かなり要約すると以上のような内容になります。

広く知られた内容ですが、この洪水神話は古代メソポタミアの神話に原型を持つ事で有名です。

古代シュメルの神話ではジウスドゥラ、アッカド語で書かれた『ギルガメシュ叙事詩』ではウトナピシュテム、『アトラ・ハシース物語』ではアトラ・ハシースがそれぞれ旧約聖書のノアに相当する人物として語られています。

これらの物語は大洪水が来る事を告げられ、主人公とその家族といった限られた人間だけが助かるという構造が一貫しているのも特徴です。

また、人類を罰する神と救う神にも幾つか相違点や共通点があり、シュメル神話、ギルガメシュ叙事詩では数多の神々による決定ですが、アトラ・ハシース物語ではメソポタミアの事実上の最高神だったエンリル、救う神はエンキ(アッカド神名エア)で共通しています。

当然洪水から逃れた乗り物も船であり、旧約聖書の「ノアの方舟」とメソポタミアの洪水伝説が同系統である事を伺う事が出来るのではないでしょうか。

このような洪水神話は世界各地に見られるものであり、文化人類学の大著『金枝篇』を著したJ・G・フレイザーは自らの著『旧約聖書の民族』(1918年)の中において、世界各地に伝わる「大洪水伝説」は一地点から伝播したとは考えられず、似たような原因から並行的に発生したと述べています。

しかし同時に、バビロニアとイスラエルの洪水神話だけは同系列であるとも論じています。

メソポタミア以外の洪水神話であれば、インド神話においてマヌという王がヴィシュヌの化身である魚によって洪水の到来を告げられるもの、またギリシア神話には巨人プロメテウスが息子のデウカリオンと妻ピュラにゼウスが洪水を起こす事を伝え、箱舟を造るように告げる神話などが存在しています。

ある種、普遍的な神話とも言える洪水神話ですが、何故こういったモチーフが共通して存在するのか、その要因について調べてみるのも面白いかもしれません。

バベルの塔

次に取り上げるのは「バベルの塔」です。

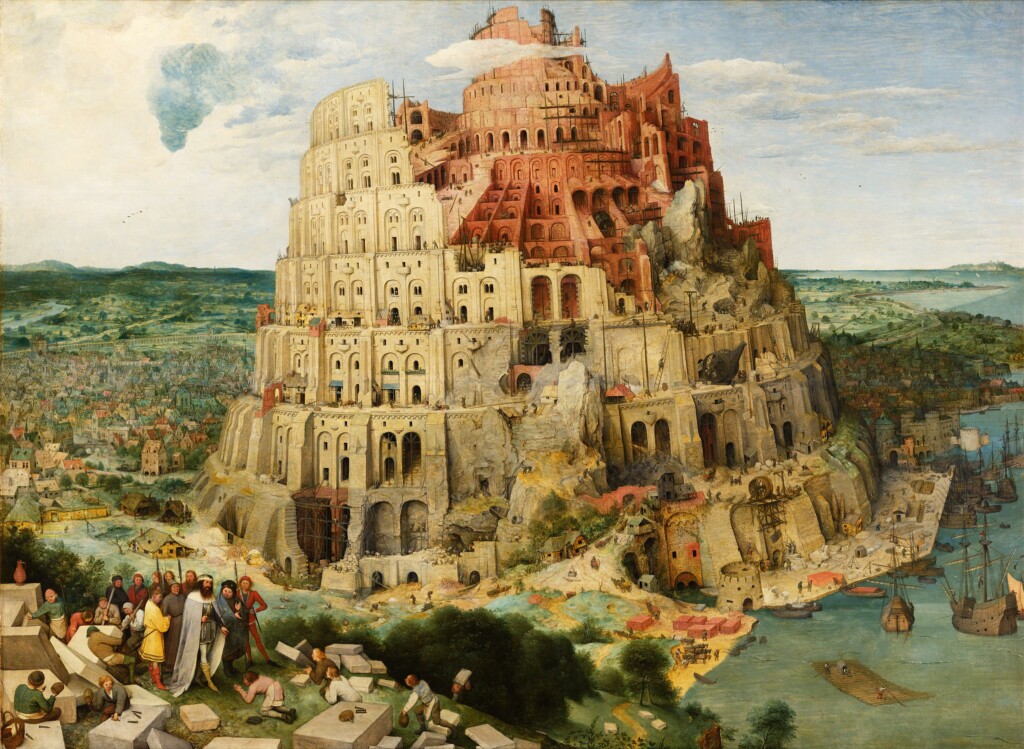

画家ピーテル・ブリューゲルによる絵画は誰しも一度は目にした事があると思います。聖書箇所は創世記11章。「大洪水」のすぐ後に続く説話になります。

前の項と同じく神話について軽く解説しておきましょう。

しかし神は塔のある地上を見て、彼らの言葉を乱し、互いに意思疎通が出来ないようにする事を決意し、実行する。

神による妨害を以て、町の建設は中止された。その際、町に対して神に付けられた名前が「バベル」である。

この話も非常に有名ですね。被造物である人間の神に対する挑戦であるとも言えるでしょう。

バベルの塔の箇所で「シンアル」という地名が登場します。これはメソポタミア南部、即ちバビロニア地方に相当するとされ、バベルという名は新バビロニアの都市バビロンを示す名称であるとも言われています。

新バビロニア王国と言えば、旧約聖書の預言書の一つ『ダニエル書』では新バビロニアの王であったネブカドネザル二世が登場してきますね。

遂にフィナーレを迎えたアニメ映画「新世紀エヴァンゲリヲン」には「ネブカドネザルの鍵」なるアイテムが重要視されていますが、それはこのネブカドネザル王に由来しています。

少し聖書箇所は遡りますが、創世記2章14節でエデンの園から流れる川について述べる場面では、「第三の川はチグリスで、アシュルの東の方を流れており、第四の川はユーフラテスであった」との記述があり、メソポタミア世界を挟む二つの大河の名が記されているのです。

よって、エデンの園の場所はオリエント方面と定義されている事が伺えると思います。旧約聖書とメソポタミア世界の関係がこういった点からも分かる訳です。

さて話を戻します。ここからの説明はバベルの塔の「原型」について、です。

天に届く程の高さを持つ塔であるバベルの塔ですが、これはネブカドネザル二世の時代に建設されたジックラト(聖塔)をモデルとする説が存在しています。

そのジックラトの名は「エ・テメン・アン・キ」と言い、「天地の基礎の建物」の意味を持っています。

この神殿は七つの階段・階層構造を形成しており、それぞれの段が七大惑星(土星・木星・火星・太陽・太陽・金星・水星・月)を象徴しています。

古代メソポタミアの宗教では、大地を中心とし上方(天)、下方(冥界)、東方、西方(冥界の川)という世界の構造を想定しており、エ・テメン・アン・キの四つ角は宇宙の四隅を意味しています。

このジックラトはバビロニア神話の最高神マルドゥクの命によって建設が進められたと伝承されていますが、旧約聖書にはマルドゥクのヘブライ語名である「メロダク」という名の王が登場したりもします。

ユダヤの人々は上述のバビロン捕囚の際にバビロニアに連行されているので、その際に彼らは異教の神を祀る聖塔を目撃していたとも考えられますね。

ヤハウェと「竜殺し」の神話

ユダヤ・キリスト教の神の固有名としては「ヤハウェ」「エロヒム」「エル」などが知られています。

一神教における至上なる神としての地位を絶対的なものにしていますが、この神の起源は古代シリア・パレスチナ方面に求められ、元来は嵐を司る所謂「天候神」でした。

また高位の神格であった訳でもなく、ウガリットではアシェラトという大地母神の対偶神として祀られていました。ヤハウェの呼称の一つである「エル」も本来は「神」を示す普通名詞であり、ウガリット神話、またカナン全域での最高神の名前でもありました。

地中海やヨルダン川、死海に挟まれた地域一帯のこと。

記録によれば、イスラエルの人々は元々はこのエルを信仰していたとされ、後にヤハウェの信仰が導入された結果習合し、結果としてヤハウェが「士師記」5章3節―5節に語られるように「イスラエルの神」になっていきました。

天候神を原型とし、時に疫病をもたらしたりするヤハウェですが、勇ましい一面も持ち合わせています。

旧約聖書の「詩編」74章では

「あなたは、御力をもって海を分け、大水の上で龍の頭を砕かれました。レビヤタンの頭を打ち砕き、それを砂漠の民の食糧とされたのもあなたです。」(詩編74章13―14節)

と、旧約聖書において神がレビヤタン(リヴァイアサン=龍)を打ち倒す一節が語られています。

レビヤタンはこの節では「龍」と言及していますが、その姿に関しては「イザヤ書」27章などで詳細に述べられており、「曲がりくねるへび」「海におる龍」として描かれており、「詩編」89章などでは「ラハブ」の名で登場します。

この節から、旧約聖書の中においても龍と蛇という動物は相互に結び付けられていることが分かりますね。龍と蛇の同一視は古代インドのヴリトラ、イランのアジ・ダハ―カなど、非常の多くの宗教、神話にも見出す事が出来ます。

天候神・英雄神による龍の退治という説話も同様であり、古代オリエント世界にも同型の神話が先んじて存在していました。

一つ目はウガリット神話における、主神バアルによる龍ロタンの退治の説話です。

河川の水を支配する七頭の龍ですが、カナン語のロタンという名はヘブライ語のレヴィアタンに相当する語であり、起源をこの龍に求める事が出来ます。バアルは天候神、豊穣神として広く崇拝された神格であり、性質としてはヤハウェに近いものがあります。

二つ目は古代バビロニアの創世神話『エヌマ・エリシュ』です。バビロニア神話の創世記とも言える神話ですが、この神話の主題は最高神マルドゥクによる女神ティアマトの討伐です。この神話も簡単に説明しておきましょう。

古代メソポタミアにおける原初の神は淡水の神アプスー、そして女神ティアマト(塩水の神・龍)だった。この二神の交わりによって多くの神々が生まれるが、知恵の神エア(シュメル神名エンキ)をはじめとした神々の喧騒に耐えられず、彼らの殺害を計画する。

しかしこの計画は他の神々にも知られており、エアの計略によってアプスーが逆に殺害されてしまう。

アプスーの上に建設した住居でエアは女神ダキムナとの間にマルドゥク神をもうけ、エアは彼に通常の二倍の能力を授けた。

ティアマトは殺害された夫アプスーの復讐を果たすため、自らが生んだ11の合成獣、そして彼らの指揮権を息子キングゥに委ね、マルドゥクに挑む。

しかしマルドゥクは合成獣達を次々と破り、息子のキングゥもその威容に戦意を喪失してしまい、ティアマトは単身でマルドゥクに対峙することになった。

戦いが始まり、マルドゥクは自らの武器である「恐ろしい風」をティアマトに向けて放ち、飲み込ませ、腹中で膨らませる。そして続けざまに矢を膨れた腹に向けて放ち、心臓を貫いて討伐に成功する。

マルドゥクはその後、ティアマトの息子キングゥから「天命の粘土板」という、全ての神々の情報や寿命が書き込まれた粘土板を奪い取り、その後ティアマトの亡骸から世界を創造していった。

要約すると大体このような形になります。

この神話を旧約聖書のヤハウェの龍退治の説話と比較していく訳ですが、旧約聖書のレビヤタン、カナンのロタン等と同じく、ティアマトも「水の概念に関わる龍」という点でまず共通しています。

ティアマトは原初の水神にして龍の姿を持つ女神ですが、多くの神話や宗教的な思想において、水という物質は宇宙が創造される以前にあった混沌のシンボルとしての意味合いを持っており、同時に水は万物の母胎としての観念を秘めています。

旧約聖書の創世記一章では

「初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。」(創世記1章1-2節)

と、原初の状態に水が存在していたことを記述しており、続く1章6節では「水の中に大空あれ。水と水を分けよ。」と、水を分断していく展開が語られます。

創世記におけるこの一節は水神であるティアマトの死体から天地を創り出す神話に似た印象を受けますが、創世記が成立したのはバビロン捕囚からの帰還後のため、バビロニアの神話を下地に形成されたとも考えられます。

「生命の木」と木のシンボリズム

最後の項で触れるのは、旧約聖書と古代バビロニアの叙事詩『ギルガメシュ叙事詩』に共通して登場する「生命の木」という概念になります。

まず、旧約聖書に登場する生命の木について。

生命の木といえば創世記2章においてエデンの園の中央に「善悪の知恵の木」と共に生えている木であり、3章22節では

「人は我々の一人のように、善悪を知る者となった。今は、手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きる者となるおそれがある。」(創世記3章22節)

と、生命の木の実を食べると永遠の命を得る事が出来ると言及されています。

エデンの園に住んでいたアダムとイヴが「神が造った最も賢い生き物」である蛇に唆され、善悪の知恵の実を食べてしまい、生命の木からも食べてしまう事を恐れた神はエデンの園の東にケルビム(智天使)と「きらめく剣の炎」を置き、生命の木へ至る道を守りました。

五世紀頃の神学者の偽デュオニシオス・アレオパギテースが提唱した天使の階級における上位第二位。名前はアッシリア語、アッカド語に由来し、「獅子と人間の顔」などの図像的な点は古代アッシリアの美術に起源を持つ。

手に入れることで永遠の命を得る事の出来る植物に纏わるものは既に古代バビロニアの「ギルガメシュ叙事詩」の中に登場しており、英雄ギルガメシュが「不老不死の草」を求めますが最終的に失敗に終わっています。

そして興味深いことに、ギルガメシュから不老不死の草を奪ったのも蛇のため、創世記で人間に善悪の知恵の実を食べさせた生き物と同じなのです。

このように植物、転じて樹木に対して不死を求めるという説話の根本にあるのは古代人の不死や不老、また蘇りなどの願望の象徴化であると考えられています。

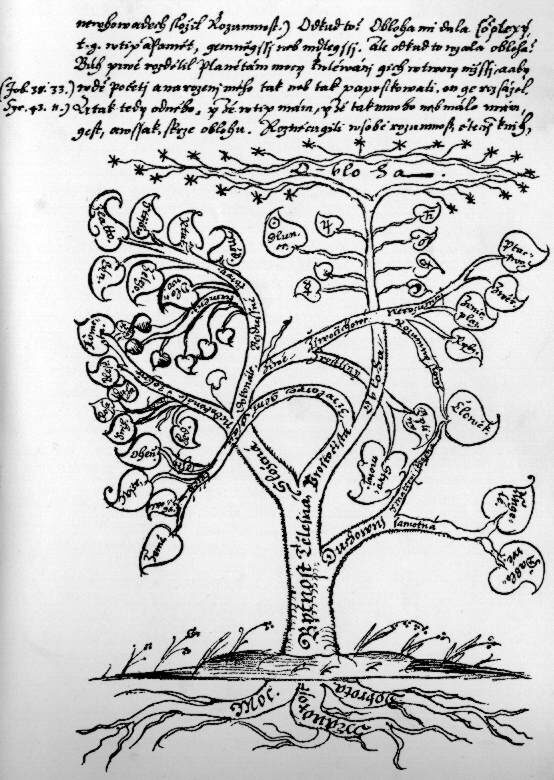

そして、生命の木が何故不死などの観念が結びつくのかと言うと、樹木自体の持つ宗教的な意味という部分に起因してきます。

樹木は非常に多くの象徴性を秘めており、北欧神話の大樹ユグドラシルのように世界の中心にそびえ支える樹、また旧約聖書の中でヤコブが夢の中で見た天使の梯子のような、天と地を繋ぐ「世界樹」「宇宙樹」のシンボルとしてのもの。加えて秋から冬にかけて枯れ、春に再び蘇る事から「死と再生」「不死」などの象徴でもあります。

たとえ一神教であっても、古来より存在した植物、大自然の象徴性などは排斥されることなく継承していったのでしょう。

まとめ

今回はユダヤ・キリスト教の聖典である旧約聖書の中から垣間見える異教神話――それ以前にオリエント世界で伝承されていた神話との共通点などを取り上げていきました。

唯一神への帰依というものを説く一神教ですが、聖書内の様々な点から多神教的な要素を探しながら読み、比較してみるというのも面白い試みだと思います。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

※参考文献

- ミルチア・エリアーデ著、久米博訳『エリアーデ著作集 豊穣と再生 宗教学概論2』せりか書房、1974年

- 日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年

- 学研『ユダヤ教の本 旧約聖書が告げるメシア登場の日』学習研究社、1995年

- 金光仁三郎『ユーラシアの創世神話〔水の伝承〕』大修館書店、2007年

- 吉田敦彦著『日本神話の深層心理 アマテラス スサノヲ オホクニヌシの役割』大和書房、2012年

- 西村賀子著『ギリシア神話 神々と英雄に出会う』中央公論社、2013年

- ジャン・ボテロ著、松島英子訳『最古の宗教――古代メソポタミア』法政大学出版局、2013年

- 荒川紘著『龍の起源』大修館書店、2017年

- 山口博監修、正道寺康子編『ユーラシアのなかの宇宙樹・生命の樹の文化史』勉製出版、2018年

- 吉田敦彦著『女神信仰と日本神話』青土社、2018年

- 岡田明子、小林登志子著『シュメル神話の世界』中央公論社、2019年

- 小林登志子著『古代オリエントの神々 文明の興亡と宗教の起源』中央公論社、2019年

- 中山茂著『西洋占星術史』講談社、2019年

- 矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』筑摩書房、2019年

- 矢島文夫訳『メソポタミアの神話』筑摩書房、2020年

- 月本昭男監修『図説 一冊で学び直せるキリスト教の本』学研プラス、2020年

- カート・セリグマン著、平田寛、澤井繁男訳『魔法 その歴史と正体』平凡社、2021年

コメントを残す