ギリシアの神と聞いて、なにを想像するでしょうか。

たとえばギリシア神話で一番有名な神様「ゼウス」。

天空の支配者ゼウスの妻「ヘラ」。

詩歌・医術・芸術をつかさどる男神「アポロン」。

英雄「ヘラクレス」。

海の神「ポセイドン」……

ギリシアの神といえば、オリュンポスの12柱を思い浮かべる人が多いと思います。トロイの木馬など代表的なエピソードを思い浮かべる人もいるかもしれませんね。

ご存じのとおり、ギリシアにはぼう大な数の神話があります。

しかし、神話の国であるはずのギリシアも今はキリスト教が国教になっています。

なぜギリシア神話の神々は信仰されていないのでしょうか?

そもそもギリシア人は神を信じていたのでしょうか?

そこで今回は、ギリシア哲学を研究していたライターが、古代ギリシア人の神話と宗教観について解説します。

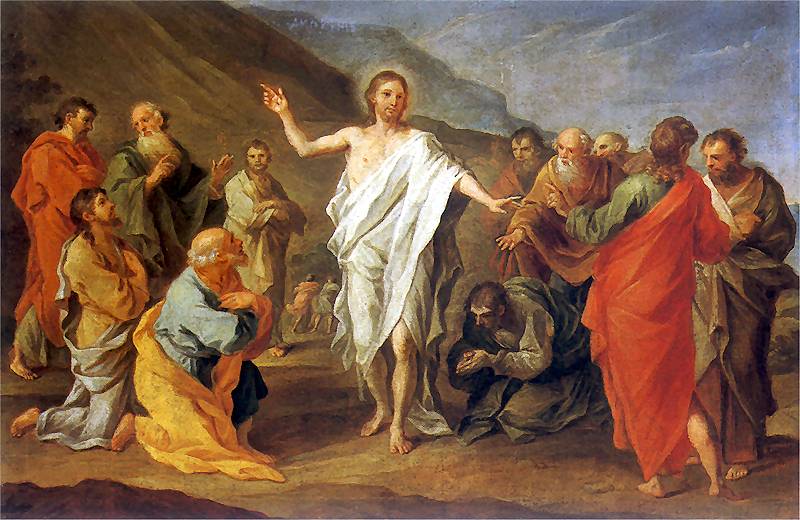

神話の場面を描いた芸術作品を見ながら、彼らが神についてどう考えていたのかを探ってみましょう。

背景を理解することでより神話を楽しめるようになるはずです。

Contents

ギリシアの宗教って?神話の国が神話の国でなくなるまで

神話の国ギリシア。

しかし現在のギリシアでは、ゼウスやヘラといった日本でもお馴染みの神々は信信仰されていません。

神話の国が神話の国でなくなるまでには、長くて複雑な歴史があったようです。

その歴史を読み解くキーワードは2つ。

「ローマ帝国の勢力拡大」と「キリスト教」です。

紀元前の古代ギリシア最盛期の時代まで、ギリシア神話の神々は人びとの信仰を集めていました。

時は紀元前146年。

ローマ帝国はギリシアの有力都市コリントスを陥落。

ギリシアはローマの勢力下に入ります。

これが、1つ目のキーワード「ローマ帝国の勢力拡大」。

ローマの一部となったギリシアの諸都市ですが、ローマ帝国は当初、すでに人びとに浸透していたギリシアの宗教を認めていました。

そこへ勢力を広げてきたのが、2つめのキーワード「キリスト教」です。

キリスト教は、ものすごい勢いでローマ帝国で信者を獲得していきました。

この事態に、ローマ皇帝も黙ってはいません。

新興宗教キリスト教に迫害を繰り返します。

しかしキリスト教の勢力は留まることがなく、紀元313年にローマ帝国はついにキリスト教を公認します。

そして381年、キリスト教は全ローマ帝国の国教となりました。

キリスト教が国家宗教となったローマ帝国では、キリスト教以外の宗教は認められませんでした。

それまでの伝統的な宗教は「異教」として扱われ、ギリシアで長く信仰されてきた神々もまた「異教」として扱われるようになります。

こうしてギリシアで長く信仰されてきた神々は力を失ってしまったのです。

「神々が存在するのかしないのか、我々には知りようもない」

宗教や信仰心が薄れ、科学が力を発揮するようになった現代でも、神によって幸運や不運がもたらされると信じている人は少なくありません。

素朴な暮らしを送る民族の中には、経験的に、神によって信心の報いがあると信じている人たちもいます。

では、古代のギリシア人は神についてどう考えていたのでしょうか。

前述のとおり、古代ギリシアはとても大きな神話体系をもっていました。

しかも人間とよく似た神々が登場するのが特徴で、ほかの宗教とはちょっと様子が異なるユニークな神話ばかりです。

そんな神話の大半を占めるのは神々の物語。

オリュンポスの神々には色恋にまつわる事件が多く、ある事件がべつの事件の発端になったりします。

ちょっと真面目な神と人間の交流話や、英雄についての伝承などもあっていくら読んでも飽きることはありません。

このようにギリシア神話は多くの神々が登場する多神教です。

たった一人の神を最高神として信仰する一神教とちがって、多神教はたくさんの神を信仰します。

日本の記紀神話に登場する八百万神(やおよろずのかみ)の世界も多神教ですが、ギリシャ人もまた多くの神々を信仰していたのです。

「神々が存在するのかしないのか、我々には知りようもない」

これは古代ギリシアの哲学者の一人、プロタゴラスの残した言葉です。

この言葉は、ギリシア人の宗教への考え方をよく表現していると言えるでしょう。

なぜなら、古代ギリシア人は自らが信じる神に対して疑問を投げかけてみせたのです。

「神が存在している」ことを前提にするキリスト教では、こうした表現は生まれようがありません。

キリスト教に代表されるように、一神教は他の宗教にあまり寛大とはいえません。

排他的な傾向から政治勢力に利用されることもあります。

一方のギリシア神話は、キリスト教と対立するどころか、中世ルネッサンス期には多くの画家の手によってギリシア神話の神々が描かれてきました。

遠く離れた日本でも、ギリシア神話はアニメや漫画、さらにはスマホゲームになるなど私たちに馴染み深いものとなっています。

神話は神を見るための手段だった!

じつは古代ギリシア世界には預言者がいません。

教典もないし、教会もない。

そのうえ、神からの啓示もありませんでした。

不思議に思いませんか?

彼らには神様の存在を記すものがなにもないのです。

それなのに、どうして神がいることを信じられたのでしょうか。

神が祀られた祭壇があったから?

信仰があったから?

目に見えず、触ることもできない、話すことすらかなわない存在である神は、いつまでたっても人間には知りえない存在です。

だからこそ、そんな永遠に知り得ることのできない神について記した〈神話〉が重要になってくるのです。

神話の世界に生きた当時の人びとは、神話が事実そのものを表わしていると考えていました。

地球上、どの民族においても、神話には神々の系譜とその威力と活躍が描かれています。

これはギリシア世界に限ったことではありません。

日本の「古事記」やヘブライの旧約聖書もまた、神々によって形づくられた世界を語っていることを思い出してください。

神話、あるいは伝承は、いつとは知らぬ太古から世代をこえて語り継がれてきたものです。

ときには人びとの手を経て修正され、加筆され、あるときは統合されることで、私たちの知るいまの神話のかたちへと集大されてきました。

しかし、いくら神話によって神の姿が肉付けされたとしても、一般的に、古典文学のなかでのギリシアの神々は〈見えない〉存在として描かれていることがほとんどです。

では、古代ギリシア人は目に〈見えない〉神の姿を、神話以外に、どのような方法で〈見える化〉していたのでしょうか?

ギリシア神話「アイアスによるカッサンドラ陵辱」に登場する神アテネ

ギリシアの神話は長い年月と時代を通じて、多くの人びとによって読まれ、研究され、創造のモチーフとされてきました。

古典文学や美術作品では、神々が登場する場面を取りあげているものが数多くあります。

ですから、幸運なことに古代ギリシア人とおなじ信仰をもっていない私たち日本人でもその姿を見ることができます。

前450年頃、エチオピアの画家によって「アイアスによるカッサンドラ陵辱」の場面が陶器に描かれました。

これはギリシア人がアテナ神殿を穢した場面を切りとったものです。

カッサンドラはギリシア神話に登場する女性で、トロイの王プリアモスと妃ヘカベのあいだに生まれた美しい娘です。

幸か不幸かアポロンに愛されたカッサンドラは予言の能力を授けられました。

しかし約束に背いたため、怒ったアポロンによって彼女の予言を誰も信じないようにされてしまいます。

あるとき、カッサンドラはトロイの破滅を予知します。

彼女は破滅を食い止めようと必死に努力しますが、トロイは落城。

そしてその夜、逃げ込んだ神殿で小アイアスに操を穢されることになるのです。

カッサンドラは神の庇護を求めて、アテナ女神の像にすがりました。

ふつうであれば、神殿の祭壇や神像にすがっている人に手を出すことはできません。

彼らは神に助けを求めているのであり、ただの人間が全知全能である神に勝てるわけがないとの考えがあるからです。

神聖なる神の像のまえでは血を流したり、暴行することは宗教的にも禁じられています。

しかし、小アイアスは大胆にもカッサンドラを神像から引きはがします。

神聖なるアテナの神殿で。それも、処女神であるアテナの眼前で。

アテナの怒りは計り知れません。

なぜなら、処女神である彼女が最も忌み嫌う男女の営みが自分の神殿で行われたのですから。

それはきっと、カッサンドラ同様、耐え難い屈辱だったでしょう。

神の姿は美術品からも見えてくる!陶器画に描かれた神の姿

「アイアスによるカッサンドラ陵辱」が描かれたこの陶器画には、神の姿が「神像」として表現されています。

神殿に逃げ込み、助けてほしいと懇願するカッサンドラ。

その姿と対照的に、神像は無慈悲にもじっとカッサンドラを見つめているように思えます。

この陶器画に描かれているのは生ける姿の神ではなく神像としての神です。

神像の複雑な表情は、神である自分には関係ないとでも言いたげな冷たい様子。

かといってカッサンドラを無視するでもないような、だけど人間であるカッサンドラと距離をとっているようにも感じられます。

人の犯す不埒な行為に対する、これが神の復讐の視線なのかと思うとどこか恐怖を感じます。

あるいは、この態度のちがいに、文献の伝える神と人との存在の相違が表されているようにも思います。

古代ギリシア人にとって、もっとも大切な道徳とは「人は傲慢であってはならない」というものでした。

こうした道徳の意味していたことが、美術品には表現されているのかもしれません。

こうした「見えない神」を「見える化」した作例を見ていると、ギリシア人の考えていた宗教観が伝わってくるように感じられませんか?

ところでこの悲劇的な美女「カッサンドラ」。

じつはファンタジー小説の金字塔「ハリー・ポッター」シリーズにもその名前が登場します。

それが、魔法魔術学校ホグワーツの「占い学」の教師を務めるシビル・トレローニー先生。

彼女はギリシャの伝説的女予言カッサンドラ・トレローニーの子孫だとか。

この「カッサンドラ」という名前は、悲劇の女予言者カッサンドラの名前に由来しているそうです。

原作者の J.K.ローリングはギリシア神話に詳しいというから、さすが、相応しい名前をつけられたなと思います。

神話は宗教的背景を知るともっと面白くなる

今回は古代ギリシアの人びとの宗教観や神についての考え方を、実際の芸術作品を紹介しながら解説してきました。

古代ギリシアの寓話作家・アイソーポスによる寓話集成「イソップ物語」には、人類はゼウスによって作られたともプロメテウスが作ったとも書かれています。

また、古代ギリシアの詩人・ピンダロスは「人間と神とは同族である。我々は命の息吹を同一の母に負うている」とも記しています。

恋をして、戦って、駆け引きをして……神様でありながら人間らしさを見せるギリシアの神々。

愛憎劇と戦いに明け暮れるさまは、人間よりも人間らしく、親しみを感じさせてくれます。

いまの時代にギリシアの神を信仰している人はほとんどいないでしょう。

それでも、今日、私たちは本来ならば目には見えないはずの神々の姿を神話や美術作品のなかで目にすることができます。

神話や美術のほかにも、ギリシア人の信仰は継続的で日常的な儀式や神託伺いによって成り立っていました。

古代ギリシア人は、本来は姿形の見えない神々の物語をつくり、願いを捧げ、美術品にその姿を投影することで、神の姿をできるだけ具体的に想像しようとしていたのかもしれませんね。

コメントを残す