Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。

Contents

謎のシュメール人とメソポタミア神話

メソポタミアと呼ばれる土地は、ざっくり分けると最南部のシュメール、そのやや北のアッカド、さらに北のアッシリアの三地域になります。

この地域名は、それぞれの地域に居住していた民族の名でもあります。

最初に都市国家が築かれるようになったのはシュメールで、これを手かげたのがシュメール人です。

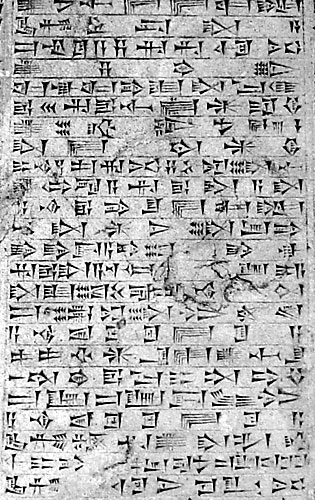

彼らは有名な楔形文字を発明し、人類史上初めて記録を残しました。

ただ、彼らの話していたシュメール語は、北隣にいたアッカド人が優勢になると消え失せてしまいます。

このため、シュメール人がどこからやって来たのか、民族系統としてはどこに属していたのか、一切が不明になってしまいました。

最低限わかっているのは、アッカド人が属する「セム語族」とは異なる言葉をしゃべっていた、ということだけです。

メソポタミア神話は、このシュメール人によって始められ、やがてアッカドやアッシリアにまで伝播し、発展していったものです。

ただ、メソポタミアの地は、遠く離れた地と盛んに交易を行っていたため、メソポタミアの神話はカナンと呼ばれた現在のヨルダン・イスラエル近辺の地域、エジプト、さらにはギリシアなどにも影響を与えました。

いわゆるアブラハムの宗教(ユダヤ教・キリスト教・イスラーム)の経典にも、メソポタミア神話起源と考えられる説話が残っているのです。

シュメール人は集住して村落を作るようになり、その村落はやがて都市国家に発展していきました。

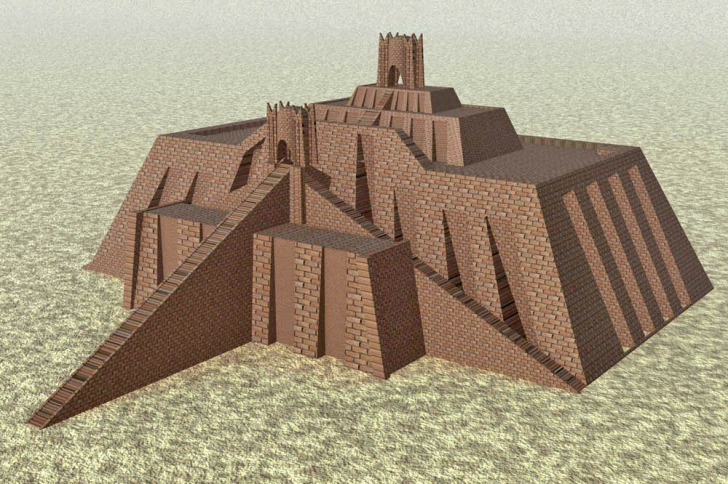

さらに彼らは、それぞれの都市の中央に「ジッグラト」と呼ばれる塔を作るようになりました。

この塔に、その都市を守護する神が祀られるようになります。

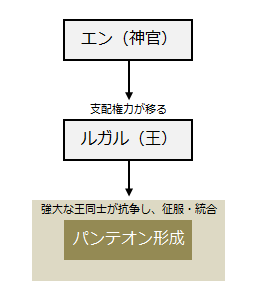

シュメールの都市国家は、最初「エン」と呼ばれる神官たちによって支配・管理されました。

神官ですから、支配権力の裏付けは当然神々です。

つまり、シュメールの神々は、神官たちによる支配を正当化するために生み出されたのだ、ということが言えます。

やがて都市国家の権力は神官から「ルガル」と呼ばれる王の手に移ります。

王は現実世界において民を支配するのに十分な武力と資力を持っていて、神の権威を借りなくても民衆に君臨できました。

特に力の強かった王の中には、死後神として祀られるようになるものもいました。

メソポタミア神話の人物として非常に有名な「ギルガメシュ」は人の王から神に成り上がった存在の典型例だと言われています。

強大な力を持つ王が登場すると、都市国家同士が抗争をして征服したりされたり統合されたりが繰り返されます。

この結果、それまで独立していた神々に親子兄弟関係などが生じ、いわゆる「パンテオン」を形成していくことになるのです。

パンテオンの形成が進むとともに、「創世神話」も作られることになります。

それと同時に、「この世界はどういう形をしているのか?」といった基本的な質問に対する回答が用意されるようになります。

シュメール神話とオカルト

シュメール人は、どこからやって来たのか、どこに行ったのかが不明であるため、さまざまなオカルト的な説が流布しています。

ある人は、メソポタミアを去ったシュメール人は遥か東に旅をして日本に住み着いたといい、ある人はシュメール人は宇宙からやって来てまた宇宙に帰っていったのだ、またある人はインド洋から太平洋を超えてマヤ・インカの文明を作ったと言います。

要するに、史料が乏しいのをいいことに言いたい放題を言っているのです。

それらの中から、日本関連(比較的充実しています)のものをいくつか抜き出して紹介しましょう。

まずは、日本の天皇はかつて、「すめらみこと」と呼ばれました。

この「すめら」と「シュメール」は同根の言葉であり、だから日本民族とシュメール人は同族なのだ、という説です。

この説はさらに、日本人がメソポタミアに行ってシュメール人になったというものと、シュメール人が日本に渡ってきて日本人になった、というものの二種類があります。

本来は、アッカドに征服された後のシュメール人の行方がわからないので「日本に来た」となったと思われますが、日本には土器文明としてはメソポタミアに勝るとも劣らない縄文文明があるため、後になってから「日本からメソポタミアに行った」と書き換えられたものと思われます。

この説の最大の弱点は、そもそも「シュメール」というのはアッカド人がシュメール人を指して呼んだ語であって、本来のシュメール語ではないという点にあります。

シュメール人は自分たちのことを「キエンガ」と呼んでいたらしいことが、現在では明らかになっています。

ですから少なくとも「シュメール人は元は日本人(縄文人)で、日本からメソポタミアに行った」は成り立たないことになります。

その逆にしたところで、なぜ自分たちの言葉でなくアッカドの言葉で指導者を呼んだのか、ということになり、信憑性はかなり低くなってしまうでしょう。

ですが他方には、「すめらみこと」「シュメール」だけでなく、他の多くの要素で日本語とシュメール語は似通っている、いや同一の言語だったのではないか、だから同祖なのだ、という説もあります。

実際、日本語とシュメール語の語順はほぼ同じです。

またシュメール語の名詞は格変化を伴うのですが、それぞれの格における語尾は固定されていて、日本語の助詞にかなり近いものだ、と言われるようになっているのです。

さらに、シュメール語を記録するために生まれた楔形文字は、日本語のかなと同じ音節文字であったこともわかっています。

しかし肝心の日本語の方が、文字記録のある古墳時代までしか辿れません。

つまりシュメール人がメソポタミアで活動していた頃の縄文人がしゃべっていた言葉がどういうものだったのか全くわからないのです。

記録の残っている時代の日本語とシュメール語が似ているからという理由で、両者が同祖であったと断じるのはやや乱暴にすぎるでしょう。

シュメール神話の三主神とイナンナ

シュメール人の神話は、完全な形で復元されたわけではありません。

また、伝えられた経緯が経緯ですから、同じ神の説話がさまざまな都市国家でバラバラに記録され、互いに矛盾を含むものも少なくありません。

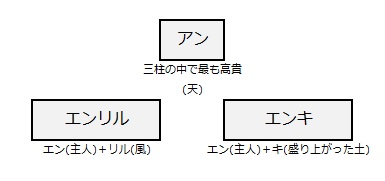

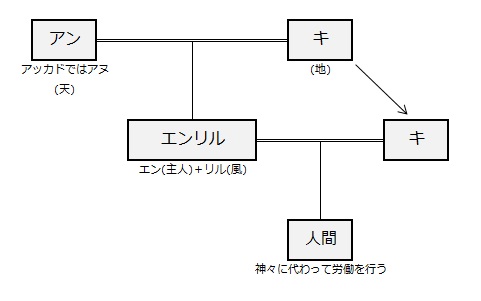

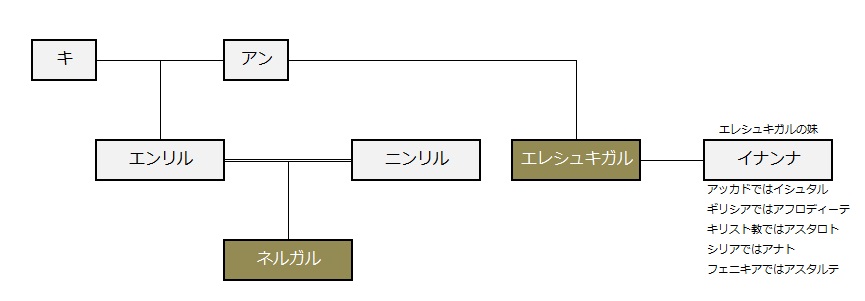

ですが、膨大な記録を追いかけていくと、主要でありかつ起源が古い神として「アン」「エンリル」「エンキ」の三柱がいたようだ、ということがわかってきました。

この三柱の中ではアンが最も高貴であるとされていました。アンはアッカドでは「アヌ」と呼ばれています。

アンまたはアヌは、元々は「天」という意味の普通名詞だったようです。

天や太陽が神格化され、原初神・至高神としてパンテオンの最上位に置かれるのは、どの民族でも普通に見られる現象です。

エンリルは「エン(主人)」と「リル(風)」の合成語であろうと言われ、その通りであれば原型は風神であったろうと思われます。

エンキは「エン(主人)」と「キ(盛り上がった土)」の合成語であるとされ、「地下の王」を原型とすると考えられています。

天や太陽はどこの民族でも至高神として位置づけられやすいのですが、すぐに「ただ君臨するだけの存在」になってしまうという傾向があります。

アンもその例に漏れません。

先に述べたように、アンはシュメールで最高神として尊ばれますが、多くのエピソードを持ち神話の主人公となるのは、アンよりも立場としては下のエンリルとなりました。

エジプト神話において至高神とされるのはラーでしたが、実際の神話の主人公として活躍するのがオシリスだったというのと同じですね。

このように神々の世界において主役交代が行われると、「前の主役」と「後の主役」との間に親子兄弟関係が発生することになります。

この過程で、エンリルはアンの息子とされるようになりました。

同時に、アンの妻、エンリルの母として「キ」という女神が生み出されます。

天(アン)と地(キ)の夫婦が交わって風(エンリル)を産み、エンリルは密着していた天と地を分けた、という神話も発生します。

これもほぼ同じストーリーが、エジプト神話に見られます。

エンリルは後に母キをアンから奪い、キと交わって人間を生み出します。

人間は、神々に代わってさまざまな労働を行うものと位置づけられました。

これにより、初期シュメール国家群の支配者であった神官層は、一般庶民を支配し労役に服させる大義名分を得たということになります。

さてエンリルの性格ですが、父親からその妻を奪った、という話からある程度予想できるように、激情的で自己主張の強い神であったようです。

これはエンリルが風神であったということから来たものでしょう。

エンリルはしばしば激しい破壊行為を行いますが、それは暴風が建物などを破壊するのと同じことです。

ただその一方で、風は雨雲を呼んで地に潤いをもたらします。

つまり豊穣神としての一面も持っているのです。

暴風神をベースに豊穣神としての性格も持つ、というのは、インド神話の主要神の一柱であるシヴァと共通します。

実をいうと、メソポタミアというのは豊穣ではありますが資源の乏しい土地でした。

大木がないので人々は木で家を作れず、日干しレンガを作ってそれで家を組み立てていたのです(おかげで今日まで都市の遺跡が残ったのですが)。

木だけではなく鉱産資源にも乏しく、彼らは遠くインドやエジプトと交易をして、金属を得ていたらしいということがわかってきています。

ですから、インドやエジプトの地にある同じような神話は、ひょっとするとメソポタミア起源であったのではなかろうか、と考えられることが多いのです。

下半身も暴風神

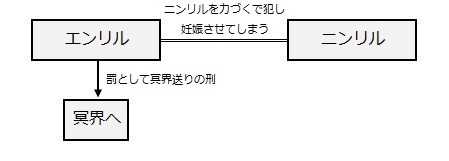

エンリルはある時乙女ニンリルを見初めてしまい、力づくで犯してしまいました。

ニンリルが聖なる川で水浴びをしているシーンを覗き見てしまい、劣情が抑えられなくなったのです。

この頃のエンリルは「若かった」という注釈がつけられていますが、それにしても神とは思えない無軌道ぶりです。

もっとも、ニンリルの側にしても、母ヌンバルシェグヌから「エンリルが出るから川の側には近づくな」(これもあんまりな言い方ですが)と言われていたのに、言いつけ破りをして水浴びをしてしまったのですから、全く責任がないとは言えません。

ついでにニンリルは、エンリルに言い寄られた際に、「わたしの性器は妊娠を知らないし、唇は口づけを知らない」などと口走っています。

これは「だから教えてちょうだい」と言っているとも解釈できてしまうのです。

これを聞いたエンリルがニンリルに飛びかかったとしても、それは仕方がないかなあ、という気がちょっとだけします。

それはともかく、ニンリルはこの一回の過ちの結果、妊娠してしまいました。

一方、エンリルは神々の法廷に呼び出され、ニンリル強姦の罪を問われます。

判決は有罪で、冥界送りの刑とされました。

エンリルは素直に冥界へと下っていきます。

このエンリルを、ニンリルが追いかけてきました。

無理矢理にではありましたが肌を合わせてしまった相手なので、情が湧いてしまったのでしょうか。

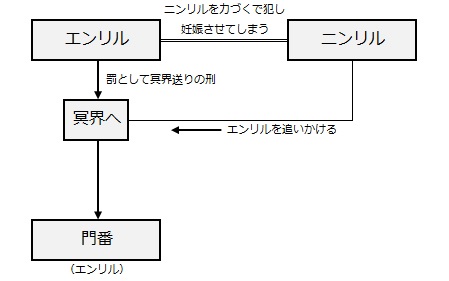

エンリルはどういうわけかニンリルが自分の後を追ってくることを知っていました。

そこで冥界の門番に、「ニンリルが自分の行き先を聞いても知らないと言ってくれ」と言い含めたのです。

それだけではなく、自ら門番のコスプレをし、ニンリルを待ち受けます。

ニンリルは門番(に化けたエンリル)に、「エンリルはどこにいるのかしら?」と尋ねます。

門番は「知らない」とはぐらかしますが、ニンリルは「わたしのお腹の中にはエンリルの子がいるの(だから父親であるエンリルを追ってきた)」と言います。

この時エンリルは「しまった」と思ったのかも知れません。

というのは、一度冥界に入ったものは、身代わりを用意しないと地上や天界に戻れないという掟があったからです。

しかも、エンリルにはニンリルのお腹の子が、月の神となるナンナであるとわかっていたようでした。

「あなたの子は月の神となる定めです。このままでは天界に昇れないので身代わりがいります」と言ってニンリルを誘惑します。

要するに身代わりになる子供を今ここでわたしと作りましょう、と言ってきたのです。

驚いたことにニンリルはこの誘惑に乗せられてしまいました。

前の過激発言といい、かなりユルめの女神です。

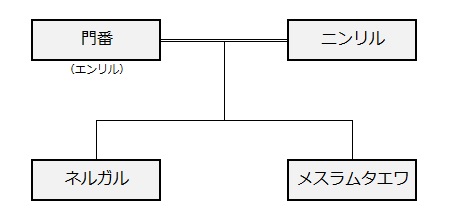

彼女はその正体がエンリルであるとは知らないままに門番と交わり、後に冥界の王となるネルガルとメスラムタエアを懐妊します。

その後ニンリルはさらに冥界の奥深くに入っていきます。

門番がどうなったかは記録されていません。

ひょっとすると、事が済んだらとっとと逃げてしまったのかも知れません。

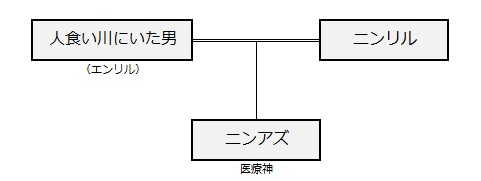

やがてニンリルは冥界の川である「人食い川」に達します。

そこには一人の男がいて、ニンリルはその男に言いくるめられ、またも身体を開いて医療神ニンアズを懐妊します。

この男の中の人もエンリルでした。

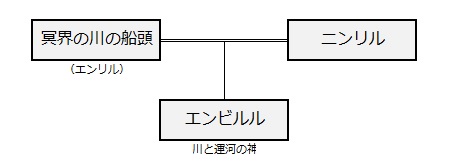

さらにニンリルは、冥界の川の船頭にも身体を許し、川と運河の神であるエンビルルを妊娠してしまいます。

もちろん、この船頭の正体もエンリルでした。

冥界においてエンリルはニンリルを三回犯し、四人の子を孕ませたことになります。

もっとも、最初のネルガルとメスラムタエアは後の神話では同一視されるようになったので、孕んだ子は実は三人だった、という解釈も成り立ちます。

ニンリルは、息子である月神ナンナと自分、妻ニンリルの身代わりを作ろうとしていたので、孕んだ子は三人だったとする方が話としてはすっきりします。

楔形文字で記録されたエンリルとニンリルの神話は、子どもたちを次々と孕ませた所で終わっており、その後はエンリル神を褒め称える言葉が続いています。

神々の法廷で有罪を宣告されたレイプ魔をどうして褒め称えるのか、という疑問はちょっと残りますが、それが神話というものなのでしょう。

記録されていない神話の終わりの部分も、容易に推測できます。

ニンリルは冥界で出産し、エンリル・ニンリル・ナンナは冥界でもうけた子たちを身代わりにして昇天、残った子たちは冥界に残って亡者を支配するようになった、ということになるのでしょう。

ちなみにエンリル夫妻の子のうち唯一天界に昇ったナンナですが、アッカドでは「シン」と呼ばれます。

日本人にはなじみの薄い神ではありますが、どういうわけかアニメ「六神合体ゴッドマーズ」の六神ロボ(ガイヤー・スフィンクス・ウラヌス・タイタン・シン・ラー)のうちの一体の名に流用されています。

知恵の神エンキ

アン・エンリルとともにシュメールで三柱の主要な神として讃えられたのがエンキです。

兄のエンリルはいい女を見たら飛びかかってしまう脳筋の体育会系ですが、エンキは一応頭脳派ということになっています。

エンキはアッカド神話においてはエアと呼び名が変わります。

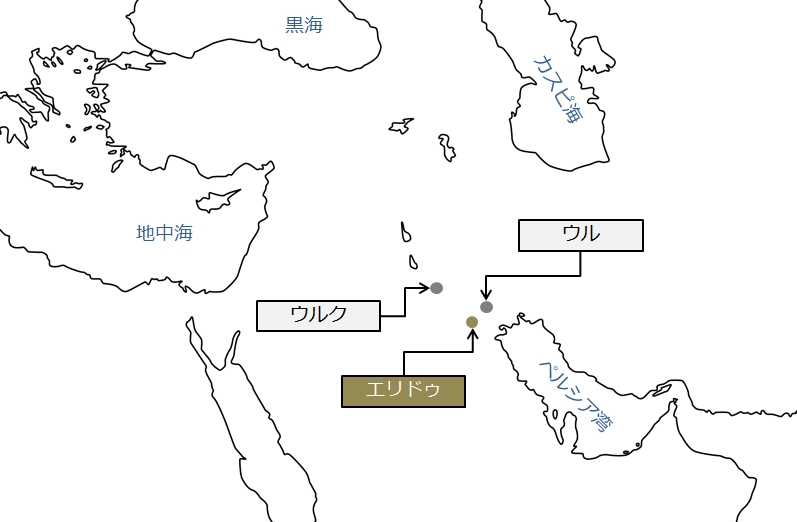

エンキは元々メソポタミアと呼ばれる地域の中ではもっとも南、つまりペルシャ湾に近い湿地帯にあった都市・エリドゥの守護神でした。

このため、「水」と深い関わりを持つとされています。

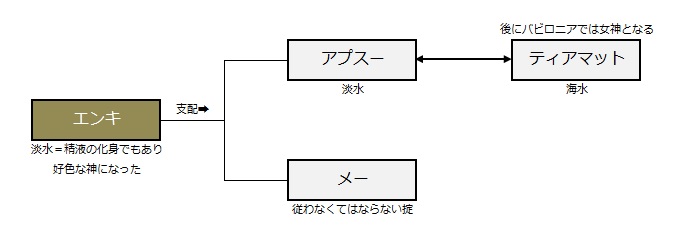

エンキは、冥界にある淡水の海である「アプスー」を支配していました。

また、「メー」と呼ばれるものを管理していました。

冥界には淡水アプスー以外にも海水があり、そちらは後にバビロニアなどで「ティアマット」と呼ばれるようになります。

「メー」は、神々や自然界に存在するものたちが従わなくてはならない掟のようなもので、必ず何かに書き記されていました。

メーの大部分はエンリルによって作られ、エンキが保管していたというのです。

エンキは男性神ではありますが、繁殖と豊穣を司っていました。

同時に「淡水」と深い関係を持っていましたので、後には「精液」の化身であるともみなされたようです。

この結果、エンキはかなり好色な神になってしまいました。

ついでに、ビールが大好きという属性も追加されています。

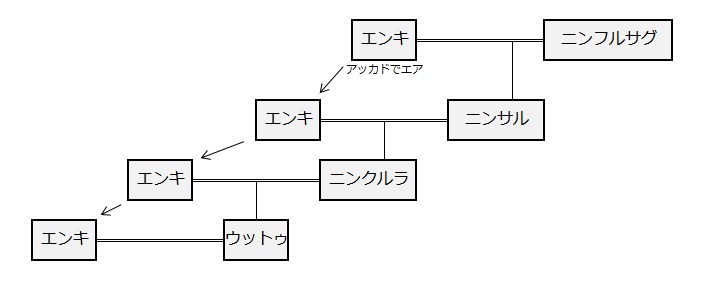

エンキの妻は「山の女神」を意味する名を持つニンフルサグでした。

彼女はエンキとの間にニンサルという娘をもうけます。

このニンサルが年頃になった時、妻の不在を見計らってエンキはニンサルを犯してしまったのです。

その結果、ニンサルはニンクルラという子を産みます。またしても娘です。

ニンクルラが成長するとエンキはこれも犯してしまい、ウットゥをもうけます。これも娘です。

エンキはウットゥが成長すると、またまた犯してしまいました。

エンキはウットゥを犯した後、どこかに行ってしまったので、ウットゥは困ってニンフルサグに助けを求めます。

ニンフルサグはウットゥに、その身体の中に残っているエンキの精を取り出して、土に埋めよとアドバイスします。

ウットゥが言うとおりにすると、8種類の野菜が芽を出してきました。

するとどこからともなくエンキが現れ、むしゃむしゃと野菜を食べてしまったのです。

娘たちに対して非道な行為をし続けた報いでしょうか、野菜を食べた後エンキは病気になってしまいました。

古女房インフルサグはエンキの身体から野菜を取り除き、神としての命を与えます。

この結果、エンキは健康を取り戻すことになりました。

同時に、ニンフルサグに対して頭が上がらなくなったことも、容易に想像ができます。

これまではエンキの情けない話を主に紹介してしまいましたが、エンキは呑兵衛&助平なだけの神ではありません。

触れ込み通り、「知恵の神」としての側面も持っているのです。

ある時エンリルは人間を滅ぼしてしまおうと思い付きます。

その理由は粘土板が欠けているためわかりませんが、エンリルのことだからものすごくしょうもないことであった可能性が大です。

エンキはエンリルのこの決定に反対し、エンリルが考えを改めないと悟ると、シュルッパクの王ジウスドラに、「エンリルは大洪水を起こして人類を抹殺するつもりだ」と告げ、大きな船を作ってそれに乗れ、とアドバイスします。

エンキの言う通りにしたジウスドラは、洪水によりすべてが水中に没した海上を7日間さまよい、7日めに再び顔を出した大地に降り立ち、アンとエンリルに祈りと供物を捧げ、神々は彼に不死の生命を与えたと言います。

この「シュメールの大洪水」の神話が、メソポタミア各地、さらには地中海沿岸部にまで広がっていきます。

聖書にある「ノアの洪水」の元ネタもこの話であったと言われます。

二本の大河に挟まれた土地ですから、メソポタミアは何度も都市国家がまるごと流されるような大規模な洪水が発生していたようです。

そのうちの一つが伝説化され、他地域に広まっていったのではないかと思われています。

ただし、可能性は非常に低いのですが、メソポタミアだけでなくもっと広範囲が水底に沈むような「超洪水」があったのかも知れません。

シュメールの冥界神

エンリルとニンリルの神話は、日本におけるイザナギ・イザナミの神話、ギリシアにおけるデーメーテールとペルセフォネーの神話と同じ類型に属しています。

つまり、古代人が不思議に感じ、神秘性を認めていた「冥界」の成り立ちについて語るタイプのお話となっているのです。

メソポタミアのニンリルは、最初の人(神)にして最初の懐妊者かつ最初の死者であったと解釈することも可能でしょう。

「最初の死者が住まう地」として冥界が想像されると、後付でさまざまな神が生み出され、そこに住み着くようになります。

その結果、天界・地上界と同じように、冥界においてもパンテオンが作り出されるのです。

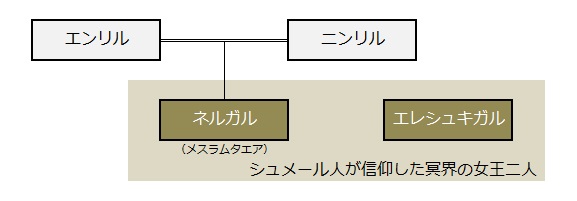

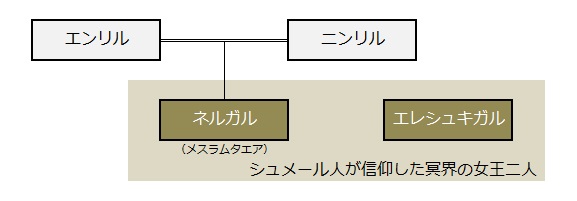

シュメールの神話において最初に冥界に君臨したのは、エンリルとニンリルの子メスラムタエアであったようです。

しかし、この神は先に説明したように、本来別起源であったネルガルと同一視され、ネルガルに吸収される形で消えていきます。

シュメール人たちは、ネルガルとはまた別の冥界の女王として、エレシュキガルという神を信仰していました。

多数ある都市国家のうちあるものはメスラムタエア=ネルガルを信仰し、他はエレシュキガルを信仰する、という形であったろうと思われます。

シュメール人の都市国家郡がある程度まとまり、領域国家に発展し、さらにアッカドに征服されるようになると、それまで独立していた冥界の神々の間にも親族関係が発生するようになります。

エレシュキガルはアンの娘と位置づけられ、ネルガルよりも高位のもの、とされました。

ネルガルはアンの息子エンリルの子ですから、エレシュキガルは叔母になります。

なお、エレシュキガルにはイナンナという妹がいました。

このイナンナは後にイシュタルと呼ばれる女神となり、生命と性とを司ってその信仰は遠くギリシアにまで広まりました。

ギリシアでは彼女はアフロディーテと呼ばれています。

その信仰はキリスト教世界にも影響を及ぼし、最終的には魔界の大公爵アスタロトとして知られるようになります。

イナンナについては、また別に項目を立てて解説します。

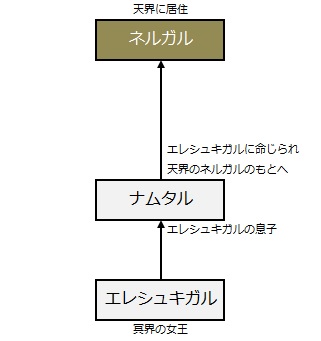

エレシュキガルには宰相ナムタルと女書記ベーレト・セリという二人の部下がいます。

ナムタルはエレシュキガルの息子でもあります。

ちなみに父親はエンリルで、ナムタルの誕生はエンリルがニンリル強姦事件を起こす前のことだったとされます。

エレシュキガルとエンリルの子ということは、ネルガルの叔父にして異母兄ということにもなります。

さらに後には、エレシュキガルその人がネルガルの妻ということにされました。

ある説話によれば、本来ネルガルは天界に居住する戦いと疫病の神でした。

ある時エレシュキガルが天界に使者としてナムタルを遣わした際、ネルガルはこれをさんざんに侮辱してしまうのです。

ちなみに天界にエレシュキガルが直接来ないのは、「冥界のものは自由に冥界から離れられない」というエンリルとニンリルの神話にも出てきた掟のせいです。

ナムタルはどういうわけか天界・冥界を往復する資格を持っていたようです。

それはともかく、息子にして宰相を侮辱されたエレシュキガルは激怒し、天界に対して謝罪を要求します。

知恵の神エンキはネルガルを冥界に派遣して直接謝罪させるように計らい、ネルガル本人を呼び出して冥界においてどう振る舞うべきかを教えました。

礼儀作法のインストラクションでもしたのでしょうか。

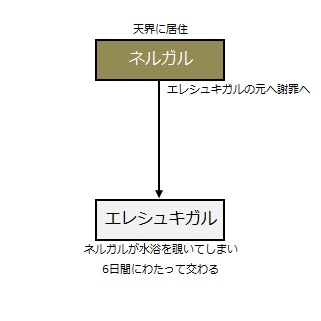

冥界についたネルガルは、最初のうちはおとなしくしていましたが、ふとしたきっかけでエレシュキガルの水浴を覗いてしまいます。

これで理性をふっ飛ばしたネルガルはエレシュキガルに襲いかかり、二人は6日間に渡って交わり続けたと言います。

やるだけやって賢者モードになったネルガルは7日目に天界に帰ってしまいましたが、6日の間にすっかりネルガルLOVEになってしまったエレシュキガルは収まりません。

やるだけやって賢者モードになったネルガルは7日目に天界に帰ってしまいましたが、6日の間にすっかりネルガルLOVEになってしまったエレシュキガルは収まりません。

エレシュキガルは再びナムタルを天界に派遣し、アン・エンリル・エンキに「私は小さい頃から女らしい幸せを味わったことがなかった。だからせっかくできた恋人であるネルガルをください」と哀願させます。

同時にナムタルは「もしも我が女王の言うことを聞かなければ冥界の亡者を蘇らせ地上に満たしてやるぞ」と脅迫もしています。

つまりこの世をゾンビだらけにしてやるぞと言ったわけです。

哀願に心動かされたのかはたまた脅迫に屈したのか、天界ではネルガルを冥界に派遣することに決しました。

かくしてネルガルはまた冥界に下るのですが、何から何までエレシュキガルの言うがままにすると後々不利だと思ったのか、冥界に存在した七つの門を破壊してからエレシュキガルの元に行きます。

そして冥界の女王を玉座から引きずり下ろしたのですが、エレシュキガルはそれでもあなたの妻になりたい、と涙を流したといいます。

先のエンリルとニンリルの神話と、エレシュキガルとネルガルの神話は、神々の親子関係等に微妙な違いがありますが、「冥界には七つの門がある」「冥界は『人食い川』と呼ばれる川に取り囲まれている」などといった設定は共通です。

この設定は、後に説明するエレシュキガルとイナンナの神話にも変わらない形で登場します。

イナンナ

イナンナは非常に説明するのが難しい女神です。

というのは、メソポタミアにおいてすら信仰されている期間が非常に長く、地域や神話によってその性格が変わってしまうからです。

さらに、その信仰が他地域の神話にも影響を与え、原型が同じであろうと考えられる女神が数多く存在するというのも、説明を難しくする原因となっています。

メソポタミアにおいてすら、彼女はシュメールでイナンナと呼ばれ、アッカドではイシュタルと呼ばれました。

メソポタミアに隣接する地であるシリアにおいてはアナト、フェニキアではアスタルテと呼ばれています。

ベースが同一であっても、その土地々々によって神話や神々の系譜上の位置というのが違っています。

この文章はメソポタミア神話について語るものですから、アナトやアスタルテ、さらにはギリシアのアフロディーテや近代悪魔学のアスタロトなどについての説明は省略し、メソポタミア地域で信仰されたイナンナとイシュタルについて述べていくことにします。

シュメール神話における主神たちの命名法というのは、意外に単純です。

「アン」は天であり、「ニンリル」は風の主人、「エンキ」は大地の主人という意味になります。

イナンナもこういう単純な法則から、語源を知ることができます。

その意味するところは「ニン(主人)」「アンナ(天の)」だということです。

つまりは「天の女主人」ということで、「ザ・女神」というのと意味的にはほとんど変わりません。

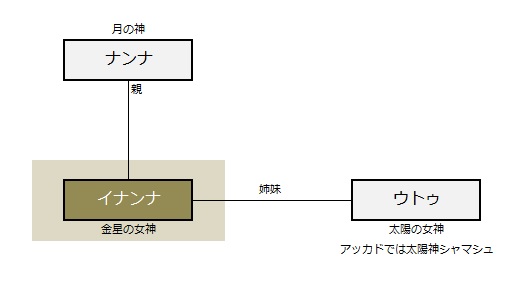

しかしいつからか、イナンナには「金星の女神」という属性が追加されます。

この結果、月神ナンナの娘で、太陽の女神ウトゥと姉妹であるとされました。

ちなみにウトゥはアッカドの神話においては性別が変わってしまい、男の太陽神シャマシュとして信仰されました。

イナンナはウルクの守護神でした。

これがある時エンキの都エリドゥに行きます。

「いい女が来た」と思ったエンキはイナンナに大量のビールを飲ませ、酔わせて犯そうと計画します。

ところがイナンナはエンキの計画を知っていたのか、はたまた天性ザルであったのか、エンキがすすめるビールをいくら飲んでも酔いません。

逆にエンキの方が意識朦朧とするまで酔いつぶれてしまいました。

ここでイナンナはエンキをおだて上げ、エンキが持っていた「メー」をイナンナに譲らせます。

いい気分になっていたエンキは「よっしゃよっしゃ」と持っているメーの大部分をイナンナに与えてしまいました。

メーを手に入れたイナンナは、こうなればもうエリドゥなんかに用はないと、自分の都ウルクにメーを満載した船を漕ぎ出します。

しばらくして酔が醒めたエンキは、メーがかなりなくなっていることに気づき、イナンナを追いかけますが、イナンナはエンキを振り切ってウルクに逃げ込みます。

具体的にエンキがどうやってイナンナを捕まえようとしたのかは、粘土板が欠損していてよくわかりません。

最後にエンキはすべてを諦め、奪ったメーの所有権が正式にイナンナに移ったことを宣言します。

これにより、シュメールの主要都市の座は、エリドゥからウルクに移ったのだとされています。

男の下心を逆手に取るなど、イナンナ、かなりの策士です。

エンキのエッチな陰謀をかわしたイナンナは、それだけ聞くと身持ちの固い神であるように思われますが、実際は全然そういうことはありませんでした。

彼女は性愛の守護神であり、夫ドゥムジの他に多数の愛人を持っていました。

ちょっと真面目に言うと、これは当時の都市国家の王たちが、自分をイナンナの愛人である、とすることにより、女神の権威を自分の裏付けとしようとした結果だとのことです。

この性格は、アッカド時代以後「イシュタル」となってからさらにエスカレートします。

イナンナの冥界下り

イナンナの神話で最も有名なのが「冥界下り」と呼ばれるものです。

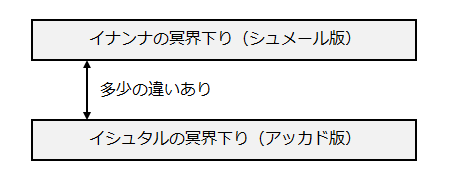

これは後に彼女がイシュタルと呼ばれるようになってからも、よく似た話が作られ伝えられたのですが、細部が微妙に違っているので、まずシュメール版を紹介し、後にアッカドやバビロニアでのバリエーションも紹介することにします。

ある時イナンナは、「そうだ、冥界、行こう」と思い立ちます。

行こうと思った動機がなんであったのかは例によってよくわかりません。

冥界はイナンナの姉エレシュキガルの領地です。

姉妹だから気軽に遊びに行ったようにも思えますが、イナンナとエレシュキガルは凄まじく仲が悪かったとされているので、ひょっとするとイナンナはエレシュキガルを倒して領地を奪うつもりだったのかも知れません。

ここで、前にも述べた「冥界の七つの門」が出てきます。

この門を通過する者は、門番に何かを与えなければなりません。

イナンナは身につけていた衣服を門番に渡し、七つの門すべてを通過した時には全裸となっていました。

門を抜けてエレシュキガルの宮殿に行ったイナンナは、全裸のままでエレシュキガルの玉座に腰を降ろしてしまいます。

仲が良くても全裸の妹がずかずか家に入ってきて応接間のソファに座り込んだら引いてしまいますよね。

ましてや先に述べたようにエレシュキガルとイナンナは犬猿の仲です。

「何すんのよこの痴女妹!」とキレたエレシュキガルは「邪眼」でイナンナを見つめ、哀れイナンナは一瞬でこと切れてしまいます。全裸で。

一応、イナンナはこんなことになることを予想していたようです。

予想してたら冥界なんて行くなと思うのですが。

彼女は自分の侍女たちに、自分が戻らなかったら天界の神々に助けを求めなさい、と言い残していました。

侍女たちは主人のいいつけ通り、神々に訴えます。

ですが、全裸の美女の危機だというのに神々の王エンリルは動きません。

侍女たちに「力を貸してやろう」と言ったのは知恵の神エンキだけでした。

エンキは自分の身体から使者を作り出し、「命の食物」と「命の水」を与えます。

これをイナンナに食べさせ飲ませれば、イナンナは復活するのだと言うのです。

使者は言われた通りに行動し、イナンナは生き返りました。

「さあ生き返ったことだし天界に帰ろう。いつまでも全裸ではいられないし」とイナンナは思ったのですが、ここで冥界の掟がイナンナの前に立ちふさがります。

「一度冥界に来たものは身代わりを置かないと天界に戻れないのだ」と。

イナンナは、誰を身代わりにしようかと悩みます。

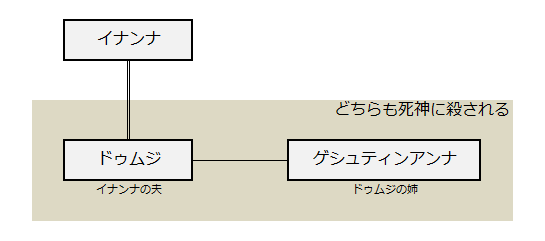

その結果、恋女房(?)が危険な目にあっていたのに全く行動を起こさなかった夫ドゥムジを指名したのです。

イナンナの隣には、冥界から彼女に付き添っていた死神がいました。

「あの人を身代わりにします」というイナンナの声を聞いて、死神はドゥムジを冥界に連行(つまり殺すということです)しようとします。

ドゥムジは逃げ出し、姉に庇護を求めます。

この姉は、シュメールの文書に名前が出てはきませんが、ゲシュティンアンナであろうとされています。

ゲシュティンアンナは弟を守り切ることができず、結局弟ともども死神に殺されてしまうことになります。

しかし、ここでイナンナは後悔し、二人を地上に戻すことを望んだので、ドゥムジとゲシュティンアンナは半年ごとかわりばんこに地上と冥界を往復するようになったのだ、と述べて、この神話は終わります。

ギルガメシュ叙事詩

ギルガメシュは現在では実在説が有力になったシュメール文明のウルク第一王朝の王です。

その伝説は最初シュメール語で言い伝えられていたのですが、最初に楔形文字を用いて記録されたのはアッカド帝国の時代です。

現在伝えられているテキストは、紀元前12世紀頃に成立したアッカド語バージョンになります。

このため、元になったエピソードはシュメール起源であるとわかっているにも関わらず、神名などはアッカド語になっており、アッカド時代以後に追加されたのではないかという部分も含まれています。

そういった点をまず述べておいて、ギルガメシュ叙事詩のあらすじを説明することにしましょう。

ちなみに、「ギルガメシュ」はアッカド語の発音であり、シュメール語では「ビルガメシュ」であったようです。

ギルガメシュはウルク第一王朝第三代の王・ルガルバンダと、女神ニンスンの子として生まれ、成長して第五代王となります。

ルガルバンダとギルガメシュの間に即位したウルク第一王朝第四代王は、イシュタル(イナンナ)の夫であるドゥムジであったとされます。

さてギルガメシュは賢明でしたが暴君でした。

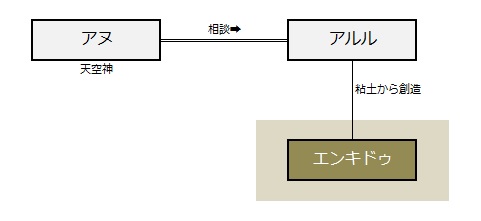

彼の統治があまりに横暴なので、ウルクの人たちは天空神アヌ(アン)になんとかしてくれと頼み込みます。

アヌは女神アルル(ニンフルサグ。シュメールではエンキの妻でしたが、ここではアヌの妻とされています)に諮り、アルルは「ライバルを作るのがよろしゅうございましょう」と答えます。

アルルは粘土をこねてエンキドゥを創造します。

そしてエンキドゥを野に置きました。

作られたばかりのエンキドゥは全身毛むくじゃらで、知能もなくほぼゴリラのような大型類人猿の姿をしていたようです。

彼は獣たちのリーダーとなり、獣を狩りにきていた人間たちといさかいを起こします。

エンキドゥにちょっかいを出された狩人たちは、ウルクに戻って王ギルガメシュに訴えます。

「怪人出現」の報に接した脳筋王ギルガメシュは、ただちに現場に急行しキングギドラと戦うゴジラのようにエンキドゥと一戦を交え…たりはしませんでした。

王は狩人たちに、神殿娼婦のシャムハトを連れて怪人の出た場所に行け、とアドバイスしたのです。

現場に戻ってしばらく待つと、エンキドゥが配下の獣たちを連れて現れます。

獣たちは人間の気配を感じ取ると逃げてしまいましたが、エンキドゥだけは逃げません。

そして肉感的な美女であるシャムハトの姿を認めたエンキドゥは、シャムハトに襲いかかったのです。もちろん性的な意味でです。

それから6晩7日の間、獣人と神殿娼婦の「激闘」は続きました。

エンキドゥはともかくシャムハトの方はよくもまあ体力がもったものだと思いますが、神殿娼婦の元締めである女神イシュタルは120人の愛人とノンストップで交わっても疲れを覚えなかったといいますから、それぐらいでないとこの職は務まらなかったのでしょう。

それはさておき、7日に及ぶ交わりの結果、エンキドゥの体内にみなぎっていた過剰な精力がすっかり吐き出され、姿かたちも類人猿のそれから人間の男(ちょっと過剰に筋肉質ですが)へ変わりました。

人間化したためパワーは多少落ちましたが、代わりに知恵と冷静さがその身に備わりました。

最終的にそうなるなら最初から女神アルルはそのようにエンキドゥを作ればよかったと思うのですが、どうしてわざわざ獣人として作ったのでしょうか。

まさかエンキドゥとシャムハトの激闘を見たかったとか…?

さてシャムハトですが、エンキドゥの身体から精力を抜き取るだけではなく、人間の言葉や、人間界の常識などを教え込みます。すっかり世話女房です。

シャムハトによってウルクにギルガメシュという王がいると聞いたエンキドゥは興味を持ち、ウルクに行くことにしました。

やってきたエンキドゥを見たギルガメシュは問答無用で彼と殴り合いを始めます。

彼らは長い間戦い続け、やがて疲れ果てて倒れます。

その結果、互いの力を認めあい、二人は親友になったのです。ほとんど昭和の番長アニメの世界です。

自分とほぼ同等の力を持つ親友を得たギルガメシュは、レバノン杉の森の怪物・フンババ(シュメール語だとフワワ)を退治しようと思い付きます。

二人は太陽神シャマシュの助けを得て、レバノン杉の森にたどり着き、フンババとの戦いを始めます。

激闘の最中、ギルガメシュは何度も心が折れそうになりますが、エンキドゥが励まし、戦いを続けました。

「もうダメかもわからんね」と思ったフンババは、ギルガメシュに命乞いをしますが、エンキドゥは「拒絶しろ」と友に言います。

かくしてギルガメシュはフンババを殺すのですが、フンババは絶息する前に、「エンキドゥの寿命はギルガメシュよりも長くなることはないだろう」と呪いの言葉を残します。

フンババはエンリルによって創造され、エンリルの命でレバノン杉の森を守っていました。

このため、フンババの呪いはエンリルの聞き届けるところとなり、エンリルはエンキドゥに死を与えることを決意したといいます。

先にメソポタミアの地は豊かではあったがそれ以外の資源はほとんどなかった、と書きました。

鉱物資源だけでなく、木材もろくすっぽなかったのです。

フンババ退治は、シュメール人国家が、木材を産出する土地を支配下においたという史実が元になっているのであろう、と考えられています。

なお、「レバノン杉」とは言いますが、この植物は杉の仲間ではなく松の一種です。

フンババを退治し男を上げたギルガメシュに、女神イシュタルが恋をします。

イシュタルはギルガメシュに求婚しますが、ギルガメシュは正式な夫ドゥムジをはじめとし、イシュタルの愛人になった男たちがロクな末路を辿ってない、と言ってイシュタルの求愛を断ります。

イシュタルは完全にキレてしまい、父アヌ(ここでのイシュタルはアヌの娘説が採用されています)に、冥界の牛グガランナをウルクに放ち、ウルクをギルガメシュごと滅ぼしてくれ、と頼み込みます。

アヌは拒絶しましたが、イシュタルは「ならば冥界の亡者を蘇らせ、地上をゾンビだらけにしてやるわ」と脅迫します。

これは本来イシュタル(イナンナ)の姉であったエレシュキガルのスキルであったはずですが、妹もいつの間にか使えるようになっていたようです。

なお、グガランナ(「アヌの凶暴な牛」の意)はこの叙事詩では凶牛ですが、「イナンナの冥界下り」においては、エレシュキガルの夫であったとされており、また別の神話においては、後からエレシュキガルの夫となったネルガルと同一視されていました。

要するにイシュタルは、「冥界の最強者をウルクに放つか、大量の亡者を放つかどっちかにして」と頼んだことになります。

ギルガメシュ叙事詩においては、グガランナはまだこの世に生を受けていない存在で、イシュタルの脅迫に屈したアヌが生み出したことになっています。

凶牛はウルクで大暴れしますが、ギルガメシュはエンキドゥと協力してこれを倒し、心臓を取り出してシャマシュに捧げます。

イシュタルはギルガメシュに呪いの言葉を吐きつけますが、エンキドゥがこれに怒り、牛の腿を女神の顔に投げつけました。

美しい顔を牛の血で汚された女神は、「エンキドゥ殺すべし慈悲はない」と怒り狂います。

その夜、エンキドゥは夢を見ます。

それは、シュメール神話の主要な神々が集まって会議を開いていた、というものでした。

エンキドゥは、夢の内容をギルガメシュに物語ります。

会議において、アヌは「フンババとグガランナを倒してしまったので、ギルガメシュとエンキドゥのうちどちらかが死ななければならない」と言います。

エンリルは「エンキドゥが死ぬべきだ」と言い、それに対してシャマシュが「なぜエンキドゥが死ななければならないのだ」と弁護しました。

エンリルは「そうやってお前さんが毎度毎度あの二人をかばうからだ」と言い返します。

エンリルはもともとエンキドゥを生み出した神だったので、エンリルがエンキドゥの死の運命を定めたのだとしたら、他の人にも神にもそれは変更できなかったのです。

ちなみに、名前から言えばエンキドゥはエンリルよりもエンキ(エア)との結びつきの方が強いはずなのですが、上記の「神々の会議」にエンキが出席していたとは書かれていません。

また、エンリルにはやや劣るもののシャマシュと同じぐらいの発言権を有するイシュタルの参加も明言されていません。

エンキドゥはギルガメシュに夢の内容を語ると、そのまま病の床に倒れてしまいます。

死が避けられないと悟ったエンキドゥは自暴自棄になり、恩人のシャムハトにまで悪態をつくようになります。

それをシャマシュが必死になだめ、心を落ち着かせたエンキドゥは、12日後に息を引き取りました。

エンキドゥの埋葬を終えた後、ギルガメシュは死の苦痛から逃れたいと思うようになり、大洪水の生き残りで不死を得たとされるウトナピシュティム(シュメール洪水伝説のジウスドラ)に事情を聞こうと考えます。

シャマシュをはじめさまざまな神や人が、「それは無駄だからあきらめろ」とギルガメシュを諌めるのですが、彼は言うことを聞かず、遠く離れた地に住むウトナピシュティムの所へと旅を続けます。

しかし、苦労の果てにたどり着いたギルガメシュに対しウトナピシュティムが言ったのは、「神に作られたものは、すべて神が定めた寿命を持つものだ(それ以上生きることはできない)」との一言でした。

それでも諦めないギルガメシュがウトナピシュティムを問い詰めると、「かつて大洪水があり、エアの忠告に従って自分は生き延びた。洪水を起こしたエンリルは生き残りがいることに怒ったが、エアが弁護してくれたためエンリルは考えを改め、自分と妻とに永遠の生命をくれた」と言いました。

そして「自分同様永遠の生命を得たいのなら、洪水の期間と同じ6日間ずっと眠らないでいよ」と告げます。

ギルガメシュは必死に眠らないようにしましたが、6日間起き続けることはできず、永遠の生命を得ることは叶いませんでした。

哀れに思ったウトナピシュティムは、ギルガメシュに海底にある若返りの薬のことを話します。

ギルガメシュは苦労をしてその薬を手に入れるのですが、帰り道に蛇に奪われ、落胆しつつウルクに帰還します。

叙事詩の最後はぼかされているのですが、結局の所ギルガメシュは不死を得ることはできなかったけど何らかの安らぎを得、王としてなすべきことをし遂げた後、エレシュキガルの支配する冥界に旅立った、という流れになっているようです。

アッカド・バビロニアの神話

ティグリス・ユーフラテス下流に誕生したシュメール人の都市国家群は、おおよそ千年ほどの長きに渡って発展してきました。

最終期にはウルクなどが有力になり、都市国家群の盟主といっていい位置につきましたが、特定の都市国家が、他のすべてを支配下に置くということはありませんでした。

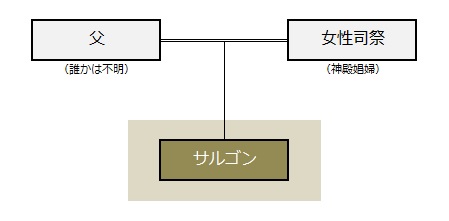

ところが紀元前2400年頃、シュメール人の都市国家群の北側に居住するアッカド人が、サルゴン王のもとに統一され、シュメールをもその支配下に置いたのです。

これにより、メソポタミアの政治的状況は一気に変わりました。

ただ、宗教の方はというと、あまり大きくは変わらなかったようです。

アッカド人は基本的にはシュメール人の神話を受け継いでおり、最初のうちは神の名前がシュメール読みからアッカド読みになった程度の変化しかありませんでした。

ただ、その後有力な王が出てくると、「イシュタル(イナンナ)の愛人」などと称して自分を生身の人間から半神に引き上げようとしてきます。

このような過程を経て、死後に神格化された王もいるので、年を経るごとに、アッカド神話には神が追加され、その力関係にも微妙な変化が生じました。

アッカド帝国の最初の王であるサルゴンの伝記も、ほとんど神話と呼んでいいものとなっているので、まずはこれを紹介しましょう。

サルゴンは女性司祭の子として生まれたとされています。

この女性司祭というのは、神殿娼婦であったろうといわれます。

メソポタミアの神々は性的に奔放でした。

特にウルクの守護神イナンナにその傾向が強く出ています。

このため、イナンナやその後身であるイシュタルの神殿に奉仕する巫女は、報酬を受け取って「神の力」を信者の男性に分け与えていたというのです。

これはすなわち、対価を得て性行為をさせていたということに他なりません。

「メソポタミアの神殿には娼婦がいた」ということは、ギリシアのヘロドトスも指摘しています。

サルゴンはこうした女性が産んだ子だったというのです。

出生の経歴が経歴なので、父が誰なのかはわかりません。

神殿娼婦の子である、というのは隠すべきことと認識されていたようで、サルゴンは出生後かごに入れられユーフラテス川に流されます。

普通は少し流された後かごがひっくり返ってそのまま人生ジ・エンドです。

恐らくは幼いサルゴンと同じ目にあわされた嬰児は多く、その大部分はかごとともにユーフラテスの川底に沈んだものと思われます。

しかし幸運なことにサルゴンは、キシュ王の庭師に拾われ、キシュ王ウル・ザババの家臣になります。

一説によれば、宴会の時に王に酌をする役に任じられていたそうです。サルゴンは美少年だったのでしょうか。

ある時、若きサルゴンは自分が女神イナンナに愛され、ウル・ザババ王が溺死するという夢を見ます。

よせばいいのにサルゴンはこれを他人に話してしまったらしく、やがて王が家臣に「サルゴンの夢をどう解釈するか」と諮問することになります。

そんなもん「サルゴンはやがて王を殺して王位を奪うつもりでございます」となるに決まってるのですが、わざわざ家臣に聞くあたり、ウル・ザババ王は優しかったのでしょうか。それともちょっとポンコツだったのでしょうか。

家臣が予想通り「サルゴンは危険なことを考えているから殺せ」と言ったので、王はサルゴンに刺客を差し向けます。

しかし、サルゴンはイナンナの加護を受けて刺客を撃退したようです。

ここで例によって粘土板の欠損が発生し、以後のことがわからなくなるのですが、歴史的事実としてサルゴンはアッカド帝国の初代王となったのですから、キシュ王はサルゴンによって殺されたのでしょう。

なお、「シュメール王名表」という記録にはウル・ザババ以降のキシュ王の名も記録されているので、サルゴンが本当にキシュを自分の支配下に入れたのかどうかも微妙です。

いずれにしろこのサルゴン伝説、「実在の王」の話であるにも関わらず、女神イナンナが重要な役割を担います。

端的に言うと、史実と神話がちゃんぽんになっているのです。

もちろん、サルゴンの死後、この偉大な王が神と同列の存在として語り継がれていった、ということは言うまでもありません。

バビロンの建設

古代のメソポタミアを代表する都市であり、「バビロニア」という国家名や時代名の元になった都市バビロンは、伝説によればサルゴンの治世中に建設されたと言います。

こちらが信じられなかったとしても、確実な史料にアッカド帝国末期には存在していたと書かれているので、いずれにしろアッカド時代のうちに建設され、発展したと考えてよいでしょう。

さて、アッカド帝国が衰退すると、メソポタミアの覇権はまたウルクに移り、ウル・ナンムという王によって建てられたウルク第三王朝が繁栄します。

このウルク第三王朝が衰退した後、力を持ったのがバビロン第一王朝です。

この王朝は、アムル人というセム語系(つまりアッカドと同系統)の言葉を話す人々によって建てられました。

その第六代王ハンムラビの時に、メソポタミアの再統一がなし遂げられます。

アムルはアッカド語で、シュメール語では「マルトゥ」と言います。

いずれにしろメソポタミアの西方を意味する言葉で、アムルの先祖はそちら側からやって来たと考えられます。

しかし、外来民族なのに彼らは「シュメール・アッカドの後継者」という意識を強く持っていました。

このため、シュメール・アッカドの神々の信仰を、ある程度引き継いだのです。

ただし、すべてが同じであったわけではありません。

シュメールやアッカドの神話では重んじられなかった神マルドゥクが、神々の中心となり、マルドゥクに関する説話が、新しい神話として追加されているのです。

エヌマ・エリシュ

エヌマ・エリシュは、マルドゥクを主神とするバビロニア神話がまとめられている書物(粘土板)です。

書名は冒頭の二語を取ったもので、「上天」という意味を持っています。

最初の二行を和訳すると「上天に名なく、下の大地にもまた名がなかった時」となります。

つまり原初のカオスな状況の描写となっているのです。

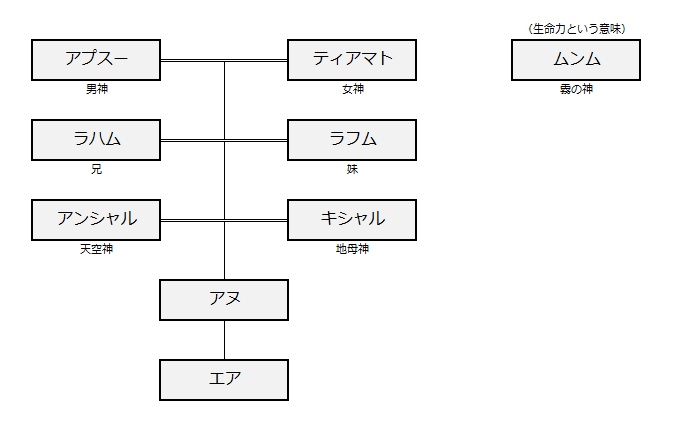

名あるものが何もない世界に、最初に誕生したのがアプスーだと言います。

アプスーはシュメールの神話に登場するアプスーと同じで、冥界に存在した淡水のことを指します。

このアプスーと対をなして存在していたのがティアマトです。

シュメールにおけるティアマトは、冥界に存在する海水で、人や動物と同じ姿をしていませんでした。

しかし、エヌマ・エリシュにおいてははっきりと「母」つまり女神であったと記されています(ただし、人間の形をしているとは書いてありません)。

アプスーは男神であり、この二柱に続いて霧の神ムンム(生命力の意)が出現します。

アプスーとティアマトは交わって次の世代の神を生み出しました。

これがラハムとラフムの兄妹です。

ラハムとラフムは結婚してアンシャルとキシャルの兄妹を産み、アンシャルとキシャルもまた結婚してアヌを産みます。

アヌの子としてエア(エンキ)、さらに多くの兄弟たちが生まれました。

ラフムとラハムは、赤い帯と6つの巻き髪を持つ男女の神、あるいは雌雄の大蛇として表現されました。

どうやら、淡水と海水が混ざりあった結果生じ、海底に沈殿する泥を神格化したもののようです。

アンシャルは天空神、キシャルは地母神です。

役割としてはシュメールのアンとキにほぼ相当します。

ただしここに名前が出るだけであまり活発な活動をしません。

子供として本来アンシャルと同一だったはずのアヌ(アン)をもうけています。

新世代の神々は非常に騒がしかったので、アプスーとティアマトは機嫌を損ねました。

そこで二人はムンムと相談し、神々を皆殺しにしようとします。

しかし計画はエアに感づかれ、先手を取ったエアはアプスーを眠らせて殺し、ムンムを捕らえて監禁してしまいました。

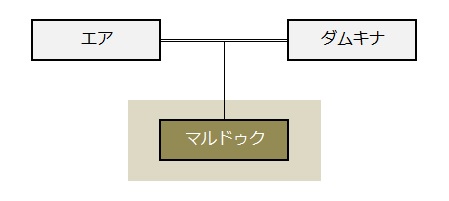

エアはアプスーの死骸の上に自分の神殿を建て、ダムキナを妻として娶り、マルドゥクを産みます。

アヌは息子エアよりも優れた孫の誕生に喜び、「四つの風」をプレゼントします。

マルドゥクはそれをおもちゃに遊び騒ぎ、ティアマトはますます不機嫌になります。

ついにティアマトの堪忍袋の緒が切れ、彼女は新世代の神々を滅ぼすことを決意します。

ティアマトには、アヌ・エア・マルドゥクにつながる神々以外にも、多数の子がいました。

その大部分は見るも恐ろしいモンスターです。

そしてティアマトは自分の息子で、アプスー亡き後夫としていたキングーに天命を記した粘土板を与え、モンスターたちの総大将として新世代の神々を襲わせます。

モンスターたちの恐ろしい様に神々は怖じ気づきますが、マルドゥクだけは「勝てば至高神としての地位を認める」との約束をエンリル(突然出てきます)との間に結び、モンスター迎撃に向かいます。

猛獣や悪魔の格好をした異形の敵を見てマルドゥクがひるまなかったのは、彼自身の姿もいいかげん人外レベルだったためです。

マルドゥクの目と耳は四つあり、口から火を吹いたといいます。

それ以外にも髪はヤナギ、ヒゲは扇、足首はりんごの木、男根が蛇に例えられていました。

先に、ティアマトは女性という性別だけは持っていたが、その形は必ずしも人間の姿をしていなかったと書きました。

このため一部では、ティアマトは巨大なウミヘビまたはドラゴンであった、とされていました。

最近ではどうやらそうしたイメージに固定されていたわけでもないらしい、となってきましたが、いずれにしろ巨大な身体を持ち、人間というよりは怪物のような肉体を持っていたようです。

ティアマトはキングーたちとともに、マルドゥクと対峙します。

彼女は大きく口を開けてマルドゥクを飲み込もうとしましたが、マルドゥクはその口に風を送り込んでティアマトのお腹をぱんぱんにしてしまいます。

その膨らんだ腹にマルドゥクは矢を射掛けます。

そのうちの数本が内蔵を突き破り、心臓に刺さってティアマトは絶命しました。

マルドゥクはさらにキングーを捕らえ、持っていた「天命の粘土版」を奪うと自分の胸につけました。

マルドゥクは再びティアマトの死体の元に戻り、女神の遺体を使って天地を創造します。

身体は二つに切り裂かれて天と地にされました。

目からはティグリス川とユーフラテス川を流れ出させます。

さらに尻尾を切り離し(尻尾があったようです)、天と地を繋ぐ輪にしました。

この一方で、父エアはキングーを殺し、その血を使って人間を作ります。

これは戦いに疲れた神々を労働から解放し、休ませるためのものでした。

基本的にマルドゥク神話は血生臭く、マルドゥクの強さばかりが強調されており、物語としての面白さには少々欠けています。

これはマルドゥク神話が、バビロンの新しい守護神である彼のPR用に書かれたためです。

つまり書き手の目的が、マルドゥクの強さを強調することにあり、話としての面白さなどは考慮されてなかったのです。

また、ティアマト・マルドゥクをはじめとして異形のモンスターばかりが活躍し、シュメール神話に見られたような色っぽいシーンが全くないのも特徴と言えるでしょう。

このあたり、シュメールと民族系統が大きく異なるアムル人の手によって作られたからだと考えることができそうです。

なお、マルドゥクはアッカド語では「主人」を意味する「ベール」と呼ばれました。

同じく「主人」を意味する名を持つ神は、カナン地方に多く見られます。

カナンの「主人」たちはやがてバエル、ベルゼブブ、ベルフェゴールなどと呼ばれ、中世以降のヨーロッパで悪魔扱いされることになります。

イシュタルの冥界下り

先にシュメール版の「イナンナの冥界下り」として紹介したお話が、アッカド・バビロニアにおいては「イシュタルの冥界下り」としてリメイクされています。

ただ、分量はシュメール版よりかなり少なめです。

「そうだ、冥界、行こう」と突然思い立ったイシュタルが、冥界に向かうのはシュメール版と一緒です。

ただし、こちらのイシュタルは、天界の女主人としてふさわしいように、華麗な衣装で身を飾り立てていました。

実はこれ、冥界の掟に反していたのです。

薄暗くて陰気であるべき冥界に、アイドルのように派手な衣装を着て現れたイシュタルを見て、エレシュキガルは激怒します。

そして冥界の門番に、「掟に従ってあの衣装を剥ぎ取っておしまい!」と命じたのです。

その後七つの門を通過するごとに衣装を剥ぎ取られ、最後に全裸になるところはシュメール版と同じです。

シュメール版のイナンナは、全裸にされた後エレシュキガルの邪眼によって殺されてしまいましたが、アッカド・バビロニア版のイシュタルは殺されはしませんでした。

その代り冥界の宰相ナムタルによって、60にも及ぶ疫病を身体に押し込まれます。

イシュタルは死体同然となって冥界の地に転がります。

シュメール版においては、イナンナは侍女たちにあらかじめいい含めておいたため、神々が救出のためのアクションを起こすことになります。

しかし、アッカド・バビロニア版ではここが大きくことなります。

なんと、性愛の神であるイシュタルが活動を停止したので、地上の人も獣も交わるのをやめてしまい、大被害が発生したというのです。

少子化どころの話じゃねーぞ、といった感じです。

これを見て慌てたエアは、アスシュルナミルという宦官を派遣してエレシュキガルを説得、イシュタルを蘇生させるのです。

復活したイシュタルはそのまま天界に帰還し、それで話はおしまいとなります。

「冥界の掟」はこちらでは登場しないので、自分の身代わりに亭主やその姉を冥界に送り込むといった展開にはなりませんでした。

また、冥界の門番たちも、イシュタルの帰り道に奪った衣装をひとつずつ返してくれました(ということは疫病に取り憑かれてからずっと裸だったということなのでしょうか)。

豊穣神が一度死んで冥界に行くが、やがて復活して帰ってくるという神話は、世界中多くの地域で見られます。

これは農作物が秋に稔り、収穫されて「一度死ぬ」が、翌年の春になるとまた種が撒かれ芽を出してくる、という一連の流れを神話化したものだと言われています。

まとめ

世界史の教科書で有名なハンムラビ王の死後、バビロン第一王朝は衰退期を迎え、やがて民族系統不明のカッシートの侵入を受け、支配されます。

カッシートの支配が500年ほど続いた後、メソポタミアは復活したアッシリア帝国(帝国の建国そのものはハンムラビ王の治世よりも前)に支配されます。

アッシリア帝国時代にアッカド語は次第に使われなくなります。

アッシリア帝国では都市アッシリアの守護神アッシュールが最高神とされ、他の神の信仰は次第に薄れていきました。

さらに紀元前539年、メソポタミアはイラン人の王朝であるアケメネス朝ペルシャの支配を受けます。

アケメネス朝は支配地の宗教の自由をある程度認めていたのですが、この時代にさらにメソポタミアの神々の信仰は薄れていきます。

その後アレクサンダー大王の東征からのマケドニアの支配、セレウコス朝シリア、パルティアなどに支配され他民族が流入し、紀元後にはメソポタミアの神々の信仰はほとんど消え失せてしまいました。

コメントを残す