Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。

Contents

日本の神話と他国の神話

日本は、他の国と比べるとかなり神話の保存状態のよい国だといわれます。

そうなったのは、「古事記」「日本書紀」といった、当時の政府の手によって編纂された歴史書に「神話」が収録されたからです。

官選の歴史書に、神話が収録されたケースというのは、かなり珍しい方でしょう。

中国の場合、「正史」と呼ばれる一連の書物の最初は司馬遷の「史記」になります。

司馬遷は「太古には三皇五帝というのがいたそうだが、三皇の話はほぼ伝説で史実と信じられないから、五帝から書くね」として神話部分をばっさり切り落としてしまいました。

文字を使うようになったのが日本よりずっと前なのに、中国の神話の保存状態が日本よりもよくないのは、正史に収録されなかったというのが大きいのです。

ただ、正史に書かれてしまったということにはデメリットもあります。

もともと神話は雑多な話の集合体で、その中には登場する人物やアイテムは同じだけれど、ストーリーが全く異なる、といったものが数多く含まれます。

しかし、正史に書かれてしまうと、書かれたエピソードだけが正統なものとして残され、他は消えてしまうという傾向が強まるのです。

実は、日本の神話は「古事記」「日本書紀」に書かれたものだけではなく、他の書物に記録されたものもあるのですが、正史に載せられたものに比べるとどうも影が薄くなりがちです。

中には、他国であれば立派な神話として扱われるのに、「古事記」「日本書紀」に載らなかったため「おとぎ話」の地位にとどまってしまったお話もあります。

影が薄くなったとはいえ、記録されたお話はまだいい方です。

日本各地にある神社には、そこの宮司さんだけが知っている古い言い伝えが数多くあるのですが、これらのストーリーは一般にはほとんど公開されません。

本来の日本神話の体系からすれば、「古事記」「日本書紀」に収められている話はほんの一部に過ぎないのに、多くの日本人がそれに気づかないという状態になってしまっています。

日本の神

日本のことを「神の国だ」と最初に言ったのは、水戸藩の学者・会沢正志斎です。

この「神の国」という言葉は、現代ではかなり誤解されていると言っていいでしょう。

現代日本人は、「神」を、聖書で語られているヤハウエに近いものだと考えてしまう傾向があります。

つまり、「姿かたちが人間によく似ていているが不死で絶対の存在であり、特定のポリシーに基づいて人類を支配するもの」です。

しかしそのような神のイメージが一般的になるのは、キリスト教の信仰が自由化された後、つまり明治以後のことです。

日本の神のイメージは、これとは決定的に異なります。

まず、日本の神は人間の姿かたちをしているとは限りません。

この後語っていく「国生み」においては、日本の国土を構成する島々そのものが、神として扱われています。

次に、日本の神は必ずしも不死ではありません。

死ぬ神も数多くいますし、不死と思われる長い寿命を持つ神でも、時に「隠れる」ことがあります。

「隠れる」というのは、世間一般とのつながりを完全に断ち切ってしまうということで、限りなく死んでいるのに近い状態です。

このため「お隠れになる」というのは、身分の高い人が死んだことを表現する言葉になってもいます。

さらに、日本の神は「支配する存在」ではないということです。

日本神話において最高の権威を持っているのはアマテラスですが、この女神はヤハウェのように、絶対的なポリシーで日本人を支配していたわけではありません。

いいとこ、神々の世界である高天原の筆頭者、といった存在です。

そういうわけですから、会沢正志斎の「神の国」という言葉には、「特定のポリシーに従い、絶対的な指導者に服従する集団」というイメージはありません。

語った本人がそういう概念を知り得なかったわけですから。

「神の国」という言葉ができた当時、日本の有識者の間には「南下政策を取るロシア帝国をどうするか」という問題が共有されていました。

武力を用いて有無を言わさず他国を侵略することを国是とする(実際にニコライ一世がそういう意味の言葉を残しています)ロシアに対抗するには、大名ごとにばらばらになっている日本では駄目だ、大名の家来という立場を超えるための何かが必要だ、と考えられたのです。

「神の国」はそういう流れから生まれた言葉です。

その意味するところは、自然や文化に対し、特定の感情を共有できる人々の住む国、程度のものでした。

つまるところ、日本の神というのは、その存在を自然なものとして認識することを共有できるもの、ということになります。

ある人が「太陽は実は女性なのだ」と言い出し、別の人がそれに同意すれば、その瞬間から太陽は「神(この場合は女神)」になります。

以上のような認識を基本に据えることは、日本神話(書かれたものであれそうでないものであれ)を読み解いていく際に、非常に重要になります。

イザナギとイザナミ

「古事記」の語るところによれば、最初にアメノミナカヌシ(天之御中主神)という神が出現したということです。

続いてタカミムスビノカミ(高御産巣日神)、カミムスビノカミ(神産巣日神)という神々が出現します。

しかし、これらはただ出現しただけで、何もせずにやがて隠れてしまった、とされます。

これらの神は「独神」と呼ばれ、ペアになる相手を持たない単独の存在だとされました。

「日本書紀」の場合顔ぶれが少々変わりますが、最初に何柱かの独神が登場し、これといって何もせずに消えていった、という流れは共通です。

これらの独神は、それを祀る神社の数が非常に少ないことから、古くから人々に信仰されたのではなく、「古事記」や「日本書紀」が編纂された頃からさほど古くない時代に作られたのではないかと考えられます。

また、日本の神というのは原則的には独神ではなく、ペアで存在するものだ、と思われていたことも想像できるのです。

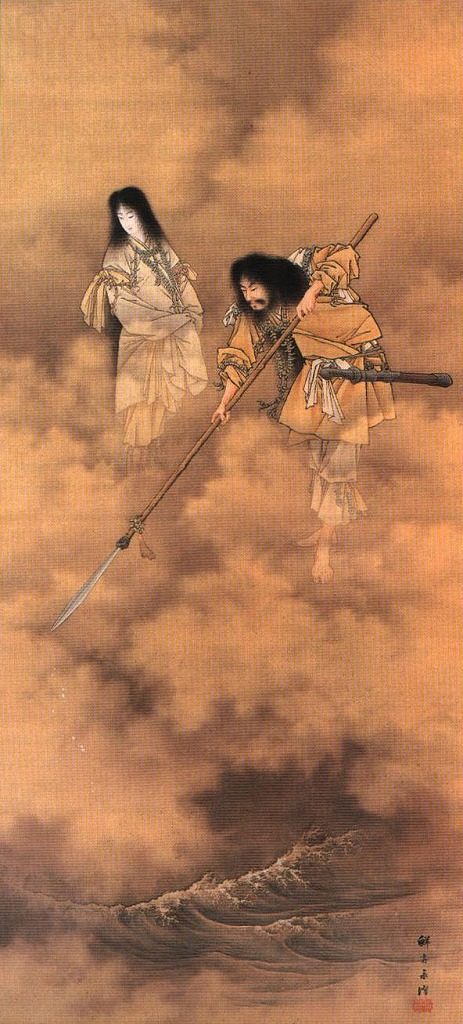

独神ではない最初の神が、イザナギ(伊邪那岐)・イザナミ(伊邪那美)です。

独神たちは、果たして性別があったのかすら不明ですが、この二柱は、しっかり男神・女神だと認識されています。

二柱について語った神話のそこかしこで、イザナギが男神であること、イザナミが女神であることが、時には過剰なまでに強調されます。

この二柱が生まれた頃、世界は混沌の中にありました。

二柱は天の浮橋に立ち、天の沼矛という矛を海につき入れてかき回し、引き上げます。

すると矛の先端から滴り落ちたしずくから、オノコロ島が生じました。

二柱はオノコロ島に降り立ちます。

それからイザナギがイザナミに「君の体はどうなっているんだい?」と尋ねます。

イザナミは「いろんなところが対になっているけど、対になれずに足りないところが一箇所あります」と答えました。

イザナギは「俺の体はいろいろ対になっているが、対になれずに余っているところが一箇所ある」と言い、「この余っているところで君の足りないところを塞いで、国を生もうじゃないか」と続けました。

イザナミは「それはいいですね」と言います。

二柱は天の御柱を周り、イザナミが「ああ、いい男だわ」と言い、イザナギが「君もいい女だよ」と応えます。

ここまでの記述でも、イザナギが男神であり、イザナミが女神であることがいやというほど強調されていることがわかります。

そしてイザナギの余ったところでイザナミの足りないところを塞いで国を生みます。

つまるところ、人間と全く同じ形で性行為をしたということです。

その結果「子」が生まれるのですが、最初の子はヒルコであり、次の子はアワシマでした。

両者ともに健常児ではなかったため、二柱はヒルコを葦舟(アシブネ)に乗せて流してしまいます。

それから「女の方が先に声をかけたのがいけなかったのだな」と話し合い、今度はイザナギの方から声をかけ、子の生み直しをはかったのです。

今度はうまくいったのですが、生まれたのはみんな「島」でした。

この時生まれた八島が、日本の国土の主要構成要素となり、日本は「大八州」と呼ばれるようになったのだと言います。

最初の子は淡路島で、次に四国が生まれたのですが、この子は胴体一つに頭四つであった、とされます。

この四つの頭の一番上の娘は、「兄媛」と名付けられました。

つまり、現在の「愛媛」です。

日本神話には、エヒメ・オトヒメという名の姉妹がよく登場しますが、その最初の例が「愛媛」だったということになります。

「島を産んだ」とはっきり書いてありますが、その後の記述を読むと、それは島そのものではなく島を象徴する人と同じ体を持つ神だったんじゃないか、とも思えてきます。

「どっちかはっきりさせて欲しい」と思う方もいるでしょう。でもこれでいいのです。

四国の一部である愛媛地方を「エヒメ」という半人格的存在だと認識できる共有意識こそが、日本の「神」概念の本質なのですから。

イザナギ・イザナミの二柱は、国土に続いてさまざまな神を産んでいきます。

とはいえ、この時生まれた神の大部分は、家屋や水門や各種の自然現象などで、いわゆる人格神ではありません。

イザナギ・イザナミにしても人格神であるかどうかは、はなはだ怪しいと思われます。

二柱は「産むために出現した神」であり、男性器そのもの、女性器そのものを神格化したものである可能性が多分にあります。

最後にイザナミは火の神を産み、その際に女陰にやけどを負って寝込み、やがて死んでしまいます。

これはすなわち、イザナミという神の本質が女性器にあった、ということなのでしょう。

イザナギとイザナミの神話は、ここで一区切りになると思われます。

ここまでの話は、最初の男女によって万物が生み出されたことを語る、世界中によくある神話の形態を持っています。

「万物を産む」話の結末が「最初の死者の発生」で終わるところも、こうした神話群によく見られる特徴です。

天の岩戸の話までで、神や万物が性交によって生まれたとする事例は、この箇所に集中しています。

つまり他の部分と比べるとかなり異質なのです。

古代の人にとって、最も神秘的であり、謎に満ちた現象は「誕生」と「死」でした。

多くの地域において、神話はこの謎を解き明かすために作られたと言っても過言ではありません。

そういう本質的な部分が、日本神話のこの部分からは伺えるのです。

ちなみにこの後から、また性交によらずに誕生する神が増えていきます。

床に臥せって苦しむイザナミの吐瀉物や糞尿から神が生まれましたし、イザナミが死んだのち号泣したイザナギの涙や、イザナミの死の原因となった火の神をイザナギが斬殺した時に出た血などからも神が生まれています。

ベースになった伝承群が切り替わったと考えていいでしょう。

さて、イザナギは死んだ妻が忘れられず、黄泉の国に行って妻を取り返してこようと思い立ちます。

黄泉の国に行ったイザナギは、イザナミに帰ろうと言います。

イザナミは「では黄泉の国の神と相談してきますが、わたしの姿を決して見ないでくださいね」と言って奥に姿を消しました。

イザナギはしばらく待っていましたが、好奇心が抑えられずそっとイザナミの姿を見てしまいます。

そして、愛する妻の肉体が、腐敗し、全身のあちこちに雷神を宿した醜い姿に変わり果てていたことを知ったのです。

イザナギは逃げ出しました。

恥ずかしい姿を見られたイザナミは怒り狂い、ヨモツシコメ(黄泉醜女)を呼び出し、逃げたイザナギを追わせます。

イザナギはヨモツシコメに追いつかれそうになると、髪をまとめていた蔓(ツル)や櫛(くし)を投げます。

それらはぶどうやタケノコに変わり、ヨモツシコメが夢中になって食べている間に、イザナギはより遠くへと逃げました。

イザナミはさらに雷神と黄泉の国の軍勢を呼び、イザナギを追わせます。

イザナギは黄泉の国と地上との境目近くで追いつかれそうになりますが、そこに生えていた桃の木から実をもいで投げ、なんとか地上に這い出しました。

そのイザナギを、今度はイザナミ本人が追いかけます。

イザナギは境界に大きな岩を押し込み、地上と黄泉の国を完全に遮断してしまいます。

怒りが頂点に達したイザナミは、「これから毎日、あなたの国の人間を千人縊り殺そう」と叫びます。

これに対し、イザナギは「それなら俺は毎日千五百の産屋を建てる」と言い返します。

この夫婦の関係は、これで完全に破局ということになりました。

このくだりは「最初の死者・死者の国」の説明と、「死者は穢れであり、生きているものは死者とともにいてはならない」などといった原始的な掟の由来について語っています。

死者とともに生活していると、虫や細菌により衛生的に好ましくない状態になる。

だから別れるべきなのだ、ということを説明する、これまた原始的な社会によく見られる神話のパターンです。

なお、イザナギが黄泉の国の雷神たちに投げつけた桃ですが、古くから霊力のある果実であると考えられていました。

割った時の切り口が女性器に似ているため、果実の中に女性的なパワーが満ちているのだ、と考えられていたようです。

川上から流れてきた桃を切ったら桃太郎が出てきた、というのも、同じ発想から来ています。

ちなみに、現在一般に普及しているものより古い桃太郎のお話では、おじいさんとおばあさんが流れてきた桃を食べて若返り、桃太郎を産んだということになっているそうです。

桃太郎のお話は、現代日本では「おとぎ話」扱いされていますが、見る人が見れば堂々とした独立の神話です。

天の岩戸まで

黄泉の国から命からがら逃げ延びたイザナギは、黄泉の国の穢(けがれ)を払うために「禊」を行います。

この過程でまたさまざまな神が生まれ、最後にアマテラス(天照大御神)・ツクヨミ(月読命)・スサノオ(建速須佐之男命)の三柱が生まれます。

この三柱は、これまで生まれたどの神よりも尊いものとされています。

喜んだイザナギは、アマテラスに高天原を、ツクヨミに夜の世界を治めるように命じます。

そして、スサノオには海の支配を命じました。

ところがスサノオは、任地に行かず母のイザナミのいる黄泉の国に行きたいと泣き続けます。

スサノオはイザナミが産んだ子ではなく、イザナギが単独で産んだ子ですが、イザナミを母だと思っているようです。

その考え違いに怒ったのか、それともいつまでも泣きわめいているのをうるさいと感じたのか、イザナギはスサノオを館から追い出してしまいます。

追い出されたスサノオは、イザナミの元に行こうと思いましたが、その前に姉上にあいさつだと、高天原へと向かいます。

ずっと泣きながら暮らしていたとはいえ、その本質は英雄神ですから、スサノオの足音はものすごく、接近するごとに高天原を地震に似た振動が襲うようになります。

「これは弟による高天原侵略ではないか」と思ったアマテラスは、完全武装の上弟を待ち受けます。

スサノオは「侵略ではない単に挨拶に来ただけだ」と言い、なおも疑う姉に対し、「それなら子を作って無実を証明しよう」と続けます。

アマテラスがスサノオから十拳剣を受け取って噛み砕くと、三柱の女神が出現しました。

逆に、スサノオがアマテラスから八尺瓊勾玉を受け取って噛み砕くと、五柱の男神が出現したのです。

スサノオは「自分の持ち物から生まれたのは皆優しい女神である。だから自分は潔白だ」と主張します。

「子を産んで潔白を証明しよう」というあたりから超展開の連続なので、現代人の読者には何がなんだかわかりませんが、驚いたことにアマテラスはこれで納得してしまいます。

勝ち誇ったスサノオは、母のいる黄泉の国へは行かずに、そのまま高天原に居座ります。

そして、さまざまな乱暴狼藉を働くのです。

その狼藉の内容はというと、田の畦を破壊したり、アマテラスが食事をする御殿に糞尿をぶちまけたりといったものでした。

現代の視点で分析すると、これは食糧生産システムの破壊、衛生面に対する攻撃だと言えるでしょう。

アマテラスはこれについては「何か考えがあるのでしょう」と不問にしました。

ここでスサノオは増長し、アマテラスのために布を織る機屋に忍び込み、皮を剥いだ馬を天井から投げ込みます。

これに驚いた女官の一人が、布の横糸を作る時に使う「梭(ひ)」という道具を女陰に刺して死んでしまいます。

これはどう読み解いていいのかわかりません。

女官に暴行したという事実があり、それが神話化されてこうなったのか、それとも別の自然現象などを神話の形にまとめたものなのかわからないのです。

ただ、アマテラスはこれについては激怒し、「天岩戸」の中に引きこもってしまいます。

太陽の女神であるアマテラスがいなくなってしまったので、世界は真っ暗になりました。

高天原の八百万の神は困り果て、知恵者のオモイカネ(思金神)に相談します。

オモイカネは一計を案じ、神々はその指示に従って祭りの準備を始めます。

その内容は、まず鶏を集めて鳴かせ、それとは別に鍛冶の神に命じて鏡を作らせるというものでした。

準備が整うと神々は占いを始めたり祝詞をあげたりと賑やかに騒ぎます。

さらに、アメノウズメ(天宇受賣命)が裸になって踊り始め、神々はそれを見てどっと笑いました。

アマテラスは不思議に思ってアメノウズメに「わたしが隠れて世の中は真っ暗闇なのに、どうしてみんな笑っているのか」と尋ねます。

アメノウズメは「新しい太陽の神様が来たので、笑ってお迎えしているのです」と答えました。

そして鏡を差し出します。

鏡にはアマテラス自身の姿が映っていましたが、アマテラスは「これが新しい太陽の神なのか」と思ってしまったのです。

アマテラスは新しい神をもっとよく見ようと、体を乗り出します。

すると岩戸の陰に隠れていたタヂカラオ(天手力男神)がアマテラスを引きずり出し、フトダマ(布刀玉命)が岩戸にしめ縄を巻いて封印してしまいました。

かくして高天原は元の状態に戻り、神々は騒ぎの元凶となったスサノオのひげを切り、手足の爪を剥いで地上に追放したのです。

ヤマタノオロチ退治

高天原を追われたスサノオは、出雲国に降り立ちます。

川のほとりに立ち寄ると、上流から箸が流れてきたので「上流に人家があるな」と思って移動します。

すると若い女を挟んで、夫婦と思わる老爺と老婆が泣いているのに出会います。

スサノオが名を問うと、老爺は自分はテナヅチであり、老婆は妻のアシナヅチ、若い女は娘のクシナダヒメだ、と答えます。

「どうして泣いていたのか」とスサノオがさらに問うと、テナヅチ夫妻はこう答えました。

「高志(こし)の国から年に一度ヤマタノオロチという大蛇がやってきて、娘を差し出せと要求する。

自分たちには八人の娘がいたのだが、七人までもがオロチに奪われ食べられてしまった。

今年とうとう最後の娘を差し出さなければならなくなったので、こうして泣いているのです」

高志の国というのは、「越の国」のことで、律令時代の越前越中越後、現代の北陸地方のことだといいます。

スサノオは老爺老婆と、娘とをかわるがわる見てしばらく考えます。

やがて「その娘を俺の妻にしてくれるのなら、オロチを退治してやろう」と持ちかけました。

テナヅチ夫婦が「はい」と言うと、スサノオは神の力を発揮して、クシナダヒメを歯の多い櫛に変え、自分の頭に挿しました。

さらに夫妻に八度醸した強い酒を造らせ、八面に塀を立て、それぞれの場所に酒を満たした樽を置いて、オロチを待ち受けます。

やがてオロチが現れます。

オロチは八つの頭・八つの尾を持ち、その体は八つの丘、八つの谷の間に延びていました。

オロチは酒を見つけると、樽の中に頭を突っ込んで飲み始めます。

やがて強い酒が体に回ったオロチは、その場で眠ってしまいました。

オロチが眠るのを確かめると、スサノオは十拳剣(とつかのつるぎ)を引き抜き、オロチの体をばらばらに切り刻みます。

尾を切った時剣にがちんという手応えがあり、刃こぼれしてしまいました。

そこに何かがあると思って切り裂いたスサノオは、一振りの新しい剣を手に入れます。

これが後に皇室に伝わる神器の一つとなった「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」別名草薙剣です。

オロチを退治したスサノオは、出雲国の中をさまよい、妻とともに住む土地を探します。

やがて須賀の地に至り、ここに住もうと思って「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る その八重垣を」と歌います。

これが、日本最初の和歌であるといわれています。

子供向けのおとぎ話に翻案もされ、日本人なら誰でも知っているエピソードではありますが、よく考えると多くの謎を含んでいます。

以下ではその謎について語りますが、その前にちょっと別のお話を紹介します。

くれふし山の蛇

これは、「常陸国風土記(ひたちのくにふどき)」に収録されている神話です。

常陸国那珂郡(なかぐん)に茨城郷という場所がありました。

常陸国には別途茨城郡(いばらきぐん)が存在するのに、この茨城郷だけがぽつんと那珂郡の中にあるという、ちょっと変わった状態になっていました。

これはこの土地がもともとは「茨城国」の中心であったのだけれど、「仲(那珂)国」の勢力に追われ、「茨城国」を構成していた部族が後の茨城郡に逃れていったためではないか、などと言われています。

国や郡といった名称がいくつも出てきますが、これらはもともと大和朝廷とは関係が薄い独立した「クニ」で、それが朝廷の支配を受け入れて「郡」と呼ばれるようになったのです。

中には、独立した「クニ」に対抗するために古い時代の朝廷が送り込んだ移民団(多くは武装していたでしょう)が「国」を名乗っていた時期もあるので、かなりややこしくなります。

「国」時代の終わり頃の支配者を「国造(くにのみやつこ)」と言いますが、後に常陸国になる地域に置かれた国造の数は七と、陸奥国の次に多かったのです。

それはともかく、この茨城郷の北部にある山はくれふし山と呼ばれ、そのため茨城郷そのものもくれふしの里と呼ばれていたそうです。

この里に、ヌカビコとヌカヒメという兄妹が住んでいました。

ある日、ヌカヒメが寝ていると、一人の男が現れて求婚してきます。

二人はその晩のうちに夫婦となり、翌朝男は去っていきました。

ヌカヒメは妊娠し、やがて子を産みますが、その子はなんと小さな蛇だったのです。

蛇の子は、昼の間は黙ったままでしたが、夜になるとヌカヒメに語りかけてきます。

ヌカヒメと兄のヌカビコは驚き、「これは神の子ではないか」とささやきます。

神の子ならそれらしい扱いをしよう、と思ったのでしょうか。

二人は清めた杯を蛇の寝床とし、土の祭壇の上に安置しました。

しかし、翌日見てみたら、蛇の子が大きくなって杯からはみ出すほどになってしまっていたのです。

ヌカヒメはより大きな甕(かめ)に蛇を移しましたが、一日経つとまた蛇は器からはみ出してしまいます。

そこでさらに大きな器に移すのですが、それもまた一日で使えなくなってしまい、とうとう家の中には蛇を入れる器がない、という状態になってしまいました。

困り果てたヌカヒメは、「あなたが神の子だということはわかりました。わたしの力ではこれ以上お育てできません。どうか父である神のところにお帰りください」と蛇に頼みます。

蛇も目に涙を浮かべ「お母さんの言うことはわかりました。言うとおりにします。ですが一人旅は寂しいので、子どもを一人、お供につけていただけないでしょうか」と言いました。

ヌカヒメは「うちにはわたしと兄しかいません。お供をつけてやることはできません」と答えました。

蛇は何も言わず、恨めしそうな目でじっとヌカヒメを見つめます。

やがて別れの時が来ました。

ずっと怒っていた蛇は、怒りを抑えきれなくなり、雷で伯父のヌカヒコを撃ち殺してしまいます。

蛇はそのまま天に昇ろうとしましたが、兄を殺されてこれまた怒ったヌカヒメが平瓮(ひらか)を投げつけ、平瓮の呪力で蛇は昇天できなくなり、そのまま山の麓にとどまるようになった、というのです。

このお話は、スサノオのオロチ退治の話とは一見無関係なようですが、よく似た構成要素を含んでいます。

「名前がペアになる男女」「蛇」「甕などの器」「人間をひとり蛇に与える/与えないという話から発生する戦闘」などです。

より重要な共通点として「外から来た男と、物語の舞台になる土地に以前から住んでいた女との結婚」というのもあります。

ヤマタノオロチの話では、少なくとも表面的にはクシナダヒメとオロチは無関係でした。

ただしこちらの話では、ヌカヒメと蛇は親子という強い関係になっています。

しかも母親ですから、蛇はヌカヒメの分身だとも考えられるのです。

ヤマタノオロチの話は、大筋においては「天から降りてきた男がオロチを退治する」というものです。

しかし、こちらでは「蛇が男を退治して天に昇ろうとする」と、完全に逆転した話になっているのです。

つまるところ、両方のお話は、特定のテーマを共有し、それを違った側面から表現したものだと考えられないでしょうか。

このお話の舞台になった茨城郷というのは、現在の茨城県笠間市の東端から水戸市西端にかけての地域です。

そして、同じ笠間市の西部には、「イナダヒメ」の神話が残っているのです。

こちらのお話は、古事記などに収められたクシナダヒメのストーリーと、地名が微妙に違っている以外同じものです。

出雲のお話では「肥河(ひのかわ)」が舞台でしたが、こちらの方では「涸沼川(ひぬまがわ)」だったのです。

かなり高い確率で、くれふし山の蛇のお話は、ヤマタノオロチ伝説の裏ストーリーであったものと思われます。

なお、クシナダヒメの名は、「櫛になったイナダヒメ」の意であろうと考えられています。

櫛が強調されるのは、古代人が櫛には不思議な力がある、と信じていたためです。

イザナギが黄泉の国から逃走する際に櫛を投げたのも、共通の要素から発しています。

いずれにしろ、出雲国でスサノオが助けた女性も「イナダヒメ」だったわけです。

名前からは、「稲田」を守護する豊穣の女神だったのではないか、と推察されます。

クシナダヒメの正体はオロチか

ヤマタノオロチのお話に戻りましょう。

オロチ退治のお話をまとめた絵本などでは、ラストシーンは幸せそうなスサノオとそれに寄り添うクシナダヒメ、という感じにまとめられています。

しかし、古事記や日本書紀を読む限りにおいては「そのラストは本当なのか?」と疑わざるを得ないのです。

古事記や日本書紀の記述では、クシナダヒメが登場するのはスサノオによって櫛に変えられてしまうところまでです。

以後は出てきません。

ただ、古事記では最後にスサノオと寝所をともにしたような記述があるので、最終的には人間に戻ったのではないか、と言われています。

とはいえこれは、あてにはなりません。

先に「くれふし山の蛇」の話はヤマタノオロチの裏ストーリーではないか、と指摘しました。

このお話では最初に「外からやってきた男と結婚する女」という要素が配置されます。

二つの話が、本当に表裏一体のものであるなら、共通の要素の配置場所もまた逆転するようになるのです。

「オロチが男を殺す話」であるくれふし山の蛇で「結婚」が最初に置かれるのなら、「オロチが男に殺される話」であるヤマタノオロチでは、最後に配置されなければならないのです。

この場合、それぞれのストーリーの中での時系列は関係ありません。

時系列上の矛盾よりも、要素の配置場所がはっきりと対になっている方が重要だと、神話を作った人々は考えたからです。

というわけで、クシナダヒメは、物語の中における要素配置の問題で、「最後に人間に戻った」ように見えますが、実際には櫛に変えられた時点で失われてしまったのだ、と考えることは可能なのです。

いずれにしろ、オロチとスサノオのバトルの間、その姿を確認することはできません。

では、どうしてクシナダヒメは物語の途中で消えてしまったのでしょう。

それは「クシナダヒメは実はオロチだった」からではないか、と筆者は考えるのです。

くれふし山の話では、蛇はヌカヒメの子です。

つまり「女(ヌカヒメ)の体から出てきたもの」となります。

対するクシナダヒメは、オロチに喰われる運命にある女、つまり「オロチの体に入っていく女」となります。

二つのお話では、「出る入る」の関係がきれいに逆転しています。

このことから、「クシナダヒメはオロチと一体」だという結論が強化されるのです。

日本書紀が伝えている別伝によれば、スサノオがテナヅチ・アシナヅチのところに現れた時、まだクシナダヒメは生まれていなかったとなっています。

アシナヅチは臨月の体であり、オロチはこれまで毎年生まれた胎児を食らうために夫妻のところにやってきていた、というのです。

このお話でのクシナダヒメは、「ただオロチの体内に取り込まれるためのアイテム」と化してしまっています。

人格的要素はきれいに消え失せています。

ただ、このような状態の方が、神話・伝説が伝えようとした本質的な部分を理解するのに役立つことが多いのです。

こちらのお話だと、クシナダヒメはまずオロチとして登場しなければならなくなり、スサノオと結婚するのは、オロチとして退治されて人間の姿に戻った後、としなければ矛盾が解消できなくなります。

なお、クシナダヒメがすでに出生済みのお話でも、彼女はまだ幼女として描写されており、「オロチがやってくる前の結婚」は不可能であることが暗示されています。

クシナダヒメとオロチが同一であるとする説を補強するようなお話が、古事記や日本書紀に収められています。

アメノウズメのお話です。

多くの人が知っているアメノウズメは、スサノオの乱暴の結果天岩戸に隠れてしまったアマテラスの興味を引くために、ストリップをしたとされている女神です。

もう少し日本神話に詳しい方なら、天孫降臨の際、ニニギの進路を遮るように現れたサルタヒコに立ち向かった勇ましい女神だということもご存知かも知れません。

天岩戸のストリップの話は古事記にのみ、サルタヒコの話は日本書紀にのみ収録されています。

天岩戸において、アメノウズメは「胸乳かきいで裳緒(もひも)を陰(ほと=女陰)に押し垂れき」という行動を取ったと書かれています。

実はサルタヒコの前でも、彼女は同じ行動を取っているのです。

「胸乳かきいで」は乳房を出してしまった状態、だとわかります。

では、「裳緒を陰に押し垂れき」とはどういう状態なのでしょうか。

これは、裳、つまり下半身を覆う衣類を留めるためのひもの一端を、女性器に入れて垂らした状態のことなのです。

現代人の感覚からするととんでもない行動なので、詳しく説明している文献はあまりないのですが、原文を素直に解釈する限りそうなります。

アメノウズメはどうしてこんなことをしたのでしょう。

ここでまた登場するのが「くれふし山の蛇」です。

こちらのお話でははっきりと「ある女が蛇を産んだ」と書いてあります。

アメノウズメの、一見とんでもない格好は「蛇を出産している状態」の再現であったと解釈できるのです。

さらに細い話をしましょう。

天岩戸でも、サルタヒコの前でも、アメノウズメはひもを女性器から垂らした状態で、腰を低く落とし足を踏みとどろかせています。

この格好は、古代において女性が出産をする時のものと一緒です。

天岩戸では、アメノウズメのこの姿を見た神々は大笑いします。

現代人の感覚からすれば「そりゃそんな変な格好してれば誰も笑うだろうよ」と納得してしまうことでしょう。

しかし、ただそれだけの話でしょうか?

古代においては、「笑う」という行為はかなり神聖な意味を持つ、と考えられていたようです。

世界中において、巫女やシャーマンが神に捧げた行為(舞など)は、やがて世俗化して大衆芸能に変わりますが、その初期の段階は多くの場合「喜劇」であり、観衆の「笑い」を誘うものでした。

「笑う門には福来たる」と言いますが、それ以上に神聖で厳かな意味が、古代の笑いには込められていたのでしょう。

つまり、アメノウズメを神々が笑ったのは、格好がおかしかったからではなく、アメノウズメのその姿に神聖な力が宿っていることを認めたからだ、と思われます。

日本に限らず、世界中の多くの地域で蛇は、「水の持つ力の象徴」だとされていました。

インド神話において、英雄神インドラは大蛇ヴリトラを退治し、「原初の水を解放した」と「リグ・ヴェーダ」に書かれています。

「蛇の出産」は、蛇に象徴される水の力が、女性がもともと持っているものと同一である、ということを強調するためのモチーフであると考えられます。

以上のことから、筆者は「クシナダヒメ=オロチ」だと推察します。

お話の中でそうなったのは、「女性力=水の力=蛇」であるということを強調するためでした。

日本の古代においては、このモチーフは神聖であり、かつ重要なものであると位置づけられていたのでしょう。

アメノウズメがサルタヒコの前で天岩戸と同じ姿を取ったのは、女性力と水の力と大蛇の力が一体であることを示し、外敵を萎縮させて退散させるためであったのではないかと思われます。

世界各地で、戦争の際に女性器を晒して敵を退散させる巫女の存在は確認されています。

また、日本においても「敵弾に当たらないように」との願いを込めて、兵士がお守り袋の中に女性の陰毛を入れるという行為が、ほんの七十年ぐらい前まで行われていたのです。

ヤマタノオロチはなぜ八頭八尾なのか

蛇の頭が多数に別れているのは、ヤマタノオロチの説話においてのみです。

くれふし山の蛇はごく普通の、一頭一尾の蛇でした。

というわけで、八頭八尾の謎は、ヤマタノオロチのお話の中だけで解決できるように思われます。

謎はさほど深いものではありません。

この八頭八尾は、クシナダヒメとその姉たちだろうと想像できます。

お話においてクシナダヒメの姉たちは、「オロチに喰われた」となっていますが、「クシナダヒメもまたオロチ」という説に従うのなら、彼女たちもまた本質的な部分でオロチと共通の要素を持ち、オロチの体内に取り込まれるという形で本来の姿に戻ったのだ、ということになります。

生まれてすぐにオロチの餌食になりかけた、という日本書紀の別伝は、この仮説を補強してくれます。

さらに、ヤマタノオロチの頭が七つ、つまりこれまで「喰われた」姉たちの数ではなく、ちゃんとクシナダヒメも加えた八つになっていることが、スサノオとの戦いの際にクシナダヒメが行方不明になっていることの理由になります。

話を進めましょう。

では、どうしてオロチの頭は八つになったのでしょう。

他の多くの神話でもそうですが、お話に登場する数に深い意味があることはほとんどありません。

乱暴に言えば、神話で意味を持つのは「ひとつ、ふたつ」だけであって、他はみんな「たくさん」なのです。

つまり八頭なのは「頭が多い」、そして頭とペアになる姉妹が順番に喰われていったのは、「時を追うごとに増えていった」ということを意味していることになります。

くれふし山の蛇は、一頭一尾でしたが、日ごとに体が大きくなり、器に収まらなくなりました。

こちらもまた急速に成長していったのです。

「水の力が増えていって手に負えなくなる」。これは洪水の暗喩ですね。

ヤマタノオロチの話の舞台は、「肥河」という川の流域です。

くれふし山の西方にあるイナダヒメのお話の舞台にも、涸沼川という川が流れています。

涸沼川はあまり大きな川ではありませんが、それでも大雨が降れば洪水氾濫を引き起こします。

しかし「くれふしの里」の近辺には大きな河川はありません。

小川にちょっと毛の生えたような川があるだけです。

このあたりは古墳が多く、かなり古くから人々が居住し、農耕を営んでいたと思われますが、その頃から洪水の危険性は低かったと想像されます。

スサノオという神にはさまざまな性格がありますが、人間集団に大きな利益を与えた文化英雄としての側面も持っています。

「スサノオ=文化英雄」という側面を重視する学者は、ヤマタノオロチのお話は、外部からやってきた英雄が洪水を治め豊かな実りをもたらした、という歴史的事実を神話化したものだ、と解釈しているようです。

それはある意味当たっているでしょう。

くれふし山の蛇の話では、蛇は退治されません。そのまま里に居座ります。

しかし、だからといって里に害を与え続けたようでもありません。

筆者は、これはくれふしの里が上記のように、洪水・氾濫の恐れのない土地であったことと関係があるのではないかと考えています。

洪水・氾濫がなければ、蛇が里に居続けてもらった方がよいのです。

ヤマタノオロチの話は「戦い」の物語であり、オロチが敗北することによって大団円となるのだ、と考えられがちです。

しかし、オロチが水の象徴だとするのなら、退治してその存在を消し去ってもいいものなのでしょうか?

水がなくなってしまえば、その土地ではもう農耕は営めなくなります。

しかも、オロチと一体だと考えられるクシナダヒメ=イナダヒメは名前からして稲の栽培と強く関係する豊穣の女神である可能性が大です。

ですから、オロチの息の根を完全に止めてしまってはいけないのです。

コントロールしつつ共存していくことの方がずっと重要なのです。

オロチの正体がクシナダヒメであるというのは、荒ぶる時には戦わなければならないけれど、そうでない時には常に寄り添って協力し合わなければならないパートナーだ、という古代人にとっての現実を象徴しているのでしょう。

だからヌカヒメもクシナダヒメも、外部から来た男と結婚するのだと思われます。

決定的な対立の後、片方が他方を倒し征服して終わるのではなく、対立しつつも共存して関係を維持していく、というのは限りなく日本的だと思えるのですが、読者の皆さんはどうお考えでしょうか。

スサノオとインドラの違い

ヤマタノオロチの伝説におけるスサノオの役どころは、インド神話におけるインドラによく似ています。

すでに述べたように、インドラは大蛇ヴリトラを倒し、「水を解放した」と謳われています。

だとすると、インドラが雷神であったように、スサノオもまた雷神だということになります。

ですが、やったことこそ似ているものの、スサノオを雷神であると断じることはできないのです。

雷神が豊穣神としての側面を持つのは、自然現象としての雷が鳴ったあと、農作物の実りがよくなる、という事実がベースになっています。

日本でもこのことは知られており、であるがゆえに、雷光のことを「稲妻」つまり稲の妻と呼ぶのです。

スサノオにも豊穣神としての側面はありますが、雷神としての要素は希薄だと思われます。

それに何より、日本神話にはスサノオ以前に多数の雷神が誕生しているのです。

最も有名なのは、武神としても崇拝されるようになったタケミカヅチやフツヌシでしょう。

タケミカヅチは鹿島神宮の祭神であり、フツヌシは香取神宮の祭神です。

また、イザナミが黄泉の国で腐ってしまった時に、その体のあちこちに雷神が発生しています。

わざわざスサノオを追加しなくてもいいぐらい、十分な数がいるのです。

もうひとつ、スサノオを雷神だとは考えにくい理由があります。それは武器です。

インドラはヴァジュラという武器を持ちます。

これは稲妻をアイテム化したものです。

インドラが仏教に取り込まれると、ヴァジュラは金剛杵となり、仏法を守護する諸天の武器に変化します。

ギリシア神話における雷神であるゼウスも、アイテム化はされていませんが雷を武器として使います。

ギリシア神話には多数の強力な武器が登場しますが、ゼウスの雷撃の威力はそれらとは格が違う、とされています。

北欧神話のトールも、ミョルニルという必殺の武器を持っています。

もちろん、これもアイテム化された雷です。

しかし、スサノオは雷を起源に持つ武器は持っていませんし、直接雷を放つこともできません。

スサノオはオロチ退治の際に、「十拳剣」という武器を使いました。

これは名前付きの特別な剣ではなく、全長が握りこぶし十個分ぐらいのごく普通の剣だったのではないか、と言われています。

スサノオの父イザナギが、火の神カグツチを斬殺した際に使った剣も十拳剣です。

十拳剣が汎用品ではなく、カスタムメイドの武器だったとした場合、これがその後スサノオに譲られて、オロチ退治に使われたのだ、ということになるでしょう。

高天原にやってきた時、スサノオは確かに十拳剣を持っていました。

ですが、身の潔白を証明するために姉アマテラスに渡してしまい、アマテラスはそれを噛み砕いて神産みに使ってしまったのです。

そういう訳ですので、十拳剣はやはり汎用品で、特別な由来は持っていないのだ、とした方が無理はなさそうです。

オロチ退治に使った剣は普通の汎用品でしたが、スサノオがオロチの体内から取り出した天叢雲剣はスペシャルメイドの名あり剣です。

何しろ後に「三種の神器」のひとつとされるようになったのですから、ランクはこれ以上ないぐらい高いものになります。

ただ、スサノオはこのオロチから取り出した剣を使ったことはないのです。

この剣はすぐに高天原のアマテラスに献上されてしまい、後にアマテラスの孫のニニギの手を経て、皇室に伝えられることになります。

「スサノオが得た剣」ではあったけれど「スサノオの武器」であったわけではないのです。

これを本格的に実戦で使ったのはヤマトタケルノミコトです。

ですから、「スサノオは雷に由来した武器を使ったことはない」という結論に至ることになります。

スサノオと剣との関係は、オロチ退治の伝説のどこかに、出雲を根拠地とした鍛冶集団の伝承が入り込んだせいではないだろうか、と一部では言われています。

ただこれも、決定的な証拠は出てきておらず、多すぎるスサノオを巡る謎のひとつのまま放置されています。

裏ストーリーのくれふし山の蛇においては、ヌカヒメは剣すら使いません。

平瓮を投げつけただけです。

この平瓮もどう考えてもアイテム化された雷だとは考えられませんから、「オロチを退治したものは雷神ではない」ということになってしまいます。

それどころか、くれふし山の蛇でスサノオの役割の一部を担っているヌカビコは、蛇に雷で撃ち殺されてしまっています。

雷を使うのはむしろ蛇の方だったのです。

スサノオの正体

イザナギが最後に産んだ三貴神のうち、アマテラスは太陽、ツクヨミは月の神格化であり、比較的わかりやすい性質を持ちます。

ただ、わかりやすすぎるためか、神話そのものを回していくキャラクターとしての魅力にはいささか欠けているようです。

ツクヨミの場合、「古事記」「日本書紀」にはほとんど名前しか登場しないので、キャラクターとしての魅力に欠けているどころではない話になってしまいます。

対してスサノオですが、キャラクターとしての魅力は余るほど持っています。

スサノオが登場するどの神話においても、ストーリーを展開させる原動力となるのは彼です。

ただし、「スサノオとは本来何の神なのか?」と問い直すと、誰もが首をかしげてしまいます。

それぐらい謎の存在なのです。

ある人は、「海を支配しろと父に命じられたので海神なのではないか?」と言います。

またある人は、「暴風や雷を神格化したもの」だと言います。

諸星大二郎の漫画「暗黒神話」においてはスサノオの正体はオリオン座の馬頭星雲(ばとうせいうん)だ、などとされています。

ただいずれの説も、決定的な説得力には欠けているようです。

馬頭星雲だ、とした発想力には敬意を表しますが。

そのベースとなったものが何であるのかはわかりませんが、スサノオは日本神話の中で初めて、人間的な意思で話を回し、変化を生んでいく神であったことは否定のできない事実です。

日本神話以外にも、人間的な知恵や力を働かせて、世界を変えていくキャラクターは登場します。

それらはまとめて「トリックスター」と呼ばれます。

トリックスターは、多くの場合自然現象を神格化したものではなく、実在した人物にさまざまなエピソードを後づけして成立するケースがよく見られます。

スサノオについても、実在した人物が基礎にあったのだろう、と考察する人もいます。

また、ベースになった人物は一人ではなく、複数の人間の事績がまとめられて、一人のトリックスターとなったというケースもあります。

果たしてスサノオの正体とは何だったのでしょうか。

恐らくは解かれることのない、日本神話最大の謎であろうと思われます。

何度でも蘇る男

ヤマタノオロチ退治で、スサノオのお話はおしまいになり、「古事記」「日本書紀」の神話の主人公は「オオナムチ」という若い神にバトンタッチします。

オオナムチはスサノオの子とも子孫ともされていますが、それは複数の神話をつぎはぎにした結果生まれた関係に過ぎず、元は無関係だったのでしょう。

実は神話のストーリーの方も、もともと他人だったとした方が矛盾なく読めます。

オオナムチには「八十神(ヤソガミ)」と呼ばれる多くの兄弟がいました。

「八十神」と言っても実際に八十人いたわけではありません。

例によって神話の数というのはいいかげんで、「八十」は単純に「すごく多いぞ」という意味を持っているだけなのです。

非常に数が多い兄弟ですが、不思議なことに一人残らずオオナムチを憎んでおりました。

この兄弟たち、ある時、因幡国(いなばのくに)のヤガミヒメという女性に求婚しに行こう、という話になりました。

オオナムチも同行することになりましたが、他の兄弟から憎まれているのでお供の荷物持ちです。

荷物を持たずに足取り軽く歩く兄弟たちは、途中でワニに襲われ皮を剥がれたウサギを見つけます。

意地悪な兄弟たちは、治療法と称して傷がより痛むような方法を教えます。

痛みがひどくなったウサギが七転八倒していると、荷物を担いだオオナムチが通りかかります。

オオナムチはウサギに傷が癒える本当の方法を教え、言うとおりにしたウサギの毛皮が復活します。

ウサギはオオナムチに礼をいい、「ヤガミヒメはきっと君のものになるよ!」と言ってくれました。

実際その頃、先着した兄弟たちにヤガミヒメは「わたしはあなたたちの誰のお嫁さんにもなりません。オオナムチ様に嫁ぎます」と言い放っていました。

「八十神」たちはオオナムチを恨みます。

「あいつ殺っちまおうぜ」という黒い相談が光の速さでまとまりました。

「八十神」たちはオオナムチを狩りに誘い、「山の上の方からイノシシを追い立てるからお前が捕まえろ」と命じます。

オオナムチは山の下で素直に待っていました。

やがてイノシシらしきものがやって来ましたが、それはイノシシではなく、焼けた大きな岩でした。

崖の上から大岩を落とすしてそれを受ける、という特訓は、仮面ライダーなどがやっていましたが、オオナムチは改造人間ではなく日本の神様(つまり不死ではない)です。

組み付いた途端に体が焼けただれて死んでしまいました。

オオナムチは兄弟には嫌われていましたが、母親には大事にされていました。

オオナムチが死んだと聞いた母の神は事故現場に飛んでいき、貝の女神を呼んでその身を削らせて薬を作り、オオナムチの体にすりこみます。

死人(神)に薬塗っても手遅れだろ、と思われるのですが、オオナムチはこの処置で復活してしまいました。

オオナムチが復活した、と聞いた八十神たちは、また「あいつ殺っちまおうぜ」とささやきあいます。

今度は大きな木を切って途中まで二つに割って広げ、楔を打ち込んだ罠を仕掛けたのです。

そしてオオナムチを木の割れ目に誘い込み、楔を外しました。

オオナムチは木に挟まれて死んでしまいます。

するとまた母親がやってきて楔を外します。

オオナムチはこれでまた蘇りました。

母親は、「このままでは本当に殺されてしまうから(これまでのは本当ではなかったのか…)、根の堅州国(ねのかたすくに)にいるスサノオのところに逃れなさい」と言います。

オオナムチは母親の言うとおりにし、根の堅州国に旅立っていきました。

ここまでがオオナムチ神話の第一パートです。

とりあえず、「何度も死んで蘇った」ということを覚えておいてください。

スサノオによる試練

スサノオが住んでいると言われる「根の堅州国」ですが、これはどうやら「黄泉の国」と同様の世界のようです。

つまり、スサノオは死んでおり、死者の国の王になっているらしいということになります。

しかし日本神話の死者の国は、完全に生者の世界と区分されているようでもないのです。

生身のままで比較的簡単に入れてしまいますし、特殊な乗り物を使わなくても歩いて帰ってこられそうに描写されています。

完全な死者の国ではなく、「そういうニュアンスもある場所」ぐらいに考えておくとよいでしょう。

さてこの根の堅洲国で、オオナムチはスサノオより前にスセリヒメと出会います。

スセリヒメはスサノオの娘ということにされています。

「スサ・スセ」は同語源の言葉だと考えられるので、二人が父娘なのは名前からして順当なところでしょう。

この間までヤガミヒメを口説いていたにもかかわらず、オオナムチはスセリヒメに一目惚れしてしまいます。

どうやらスセリヒメの方もオオナムチに恋してしまったようです。

と、そこにスサノオが現れます。

スセリヒメは「遠方から大変立派な神がやって来ました」とオオナムチを父に紹介します。

しかしスサノオは「ふん、何が立派なものか。お前なぞ『アシハラノシコオ』だ」と言い放ちます。

「アシハラ」は日本国の別名「豊葦原の瑞穂の国」から来ています。

日本の中心部にある豊かな穀倉地帯という意味でしょう。

それはいいのですが、「シコオ」は「醜男」と書きます。

文字通り「ぶさいくな男性」という意味になります。

もっとも、古い「シコオ」には「勇敢な力強い男性」の意味もあったということですが。

いずれにしろオオナムチは、スサノオによって「アシハラノシコオ」というこれまでのものよりランクの低い名前をつけられます。

さらにそれだけではなく、スサノオよりさまざまな試練を与えられることになるのです。

世の中さまざまな試練がありますが、チート級の能力を持つオヤジが課してくる試練がもっともハードです。

それは星一徹(巨人の星)や範馬勇次郎(刃牙)のケースをチェックすればおわかりになれるでしょう。

実際スサノオによる試練もかなりハードでした。

スサノオは本気でアシハラノシコオを殺す気でしたが、スセリヒメが愛しいシコオに手助けをしたので、シコオはなんとか生き延びたのです。

最後にスサノオは原野に矢を放ち、アシハラノシコオに取ってくるように命じました。

そしてシコオの姿が見えなくなると、原野に火を放ったのです。

火に囲まれたシコオは死を覚悟しました。

するとネズミがあらわれ、「内はほらほら、外はすぶすぶ」と言うのです。

シコオは即座に「近くに外側は狭くすぼまっているけど、内部は比較的広い穴があるのだな」と悟り、その穴を見つけると中に潜り込んで火をやりすごします。

そして「今度こそ死んだろう」と黒い笑いを浮かべていたスサノオの元に戻っていったのです。

矢羽の部分が焼け焦げた矢を持って。

さすがのスサノオも、もうシコオを殺すことはできない、とあきらめます。試練、終了です。

どうして何度も死に、生き返ったのか

ここまでのオオナムチは「若い神」とされていました。

それが何度も死に、最後は死の国の王に試練を与えられ、見事に果たす過程が描かれています。

「何度も死ぬ」のは、オオナムチには豊穣神としての側面があったからです。

農作物は、冬になると枯れ果て(つまり死んだ状態)、春になると芽を吹いて「復活」します。

オオナムチの原型も、そのようにして死と復活を繰り返す神だったのでしょう。

スサノオの試練は「通過儀礼」と呼ばれる儀式であったと考えられます。

南方系の民族の間にこの通過儀礼は多く残されています。

これらの地域では、男子が一定の年齢になると一箇所に集めてしばらく共同生活を営ませ、儀式を経た後に「成人した」として村に戻すのです。

この儀礼の最後の儀式の多くが「狭いところを通って外に出る」というものになっています。

「狭いところ」というのは産道のメタファーであり、儀式は「第二の出産」を通して成人の男として生まれ変わるのだ、という意味を持っています。

アシハラノシコオが野火事から逃れて入った穴は、「内はほらほら、外はすぶすぶ」でした。

つまり母体の子宮と産道を意味しています。

シコオは再び母の子宮に入り、やがてそこから出てきて成人となった、ということになります。

成人になったシコオは、妻となったスセリヒメを連れて、根の堅州国を脱出します。

スサノオは追いかけてきますが、やがてあきらめ、成人になったシコオに「オオクニヌシ」という名を与えます。

そして「兄弟の八十神を討伐し、すべてを支配せよ」と言うのです。

地上に戻ったオオクニヌシが、スサノオの言ったとおりにしたことは、改めて言うまでもありません。

国津神(くにつかみ)と天津神(あまつかみ)の抗争?

八十神を討ち従えたオオクニヌシは、その名の通り「豊葦原の瑞穂の国」または「中つ国」の支配者となります。

彼は民衆にさまざまな技術を伝え、医療を行って善政を敷いていたようです。

スクナビコナという優秀なパートナーもゲットできました。

オオクニヌシ本人も、さまざまな女性に歌を送って妻に迎え、せっせと子どもをこしらえます。

「オオクニヌシ」になってからの彼の生涯に、血なまぐさい影はほとんどありません。

なので読者の印象に残るようなエピソードも希薄です。

さて、派手なエピソードはなかったけれど平和で安定した中つ国の状況を見て、アマテラスが「あそこは本来自分の子孫が治めるべき地なのだ」と言い出します。

実際には、アマテラスが自分の意思で言ったのではなく、その陰にいたタカミムスビがアマテラスにそう言わせた、と読めるように書かれています。

タカミムスビは、イザナギ・イザナミが登場する以前に発生した「独神」でした。

パートナーを得られずそのうち消えていったはずなのですが、このあたりのくだりでは、アマテラスを操るフィクサーになっています。

ついでに、独神という設定も忘れ去られ、子どもをもうけています。

それも剣や勾玉をかじったりして発生させたのではなく、ごく普通に(?)妻を迎えて産ませたようです。

このあたりのタカミムスビの生臭い活動を見て、「古事記」「日本書紀」成立の頃の政治状況を反映したものだ、とする研究者がいました。

そうであった可能性は否定できません。

絶対にそうだったと断言もできませんが。

それはさておき、アマテラスは自分の子であるアメノオシホミミに、「中つ国に行って治めよ」と命じます。

しかし、アメノオシホミミは「準備をしている間に子が生まれました。私ではなくこの子の方が適任だと思います」とアマテラスに告げます。

天孫降臨のあたりでは、とある命令を受けたものが直接命令を実行せず、他の候補(多くは自分の子)を代わりに推薦する、というパターンが繰り返されます。

アメノオシホミミのケースは、この繰り返しの最初のパターンです。

アメノオシホミミの子はニニギと名付けられました。

実はアメノオシホミミの妻はタカミムスビの娘で、ニニギはアマテラスの孫であると同時に、タカミムスビの孫でもあったのです。

タカミムスビからすれば、娘の婿であるアメノオシホミミより、実の孫であるニニギの方が血縁が濃く、「より都合のいい」関係になっています。

ニニギはまだ生まれたばかりの赤ん坊ですから、成長を待たなくてはなりません。

その間の地ならしとして、アマテラスとタカミムスビは、二柱の神を天降らせました。

ところが、そのいずれもが中つ国のオオクニヌシに懐柔されてしまったのです。

三度目にアマテラスは、知恵者のオモイカネに誰を派遣したらいいかを尋ねます。

オモイカネは、「アメノオハバリかその子のタケミカヅチを派遣するとよいでしょう」と答えます。

アメノオハバリ神の正体は、イザナミの死の原因となった火の神カグツチを斬った「十拳剣」です。

この時飛び散った血からタケミカヅチが生まれているわけなので、親子と言えば親子です。

剣を使ってカグツチを斬ったイザナギも父親のように思えなくもないですが。

そこで使者を派遣してアメノオハバリに問うと、「わたしではなく子のタケミカヅチがいいでしょう」と言います。

ここでまた、「第一候補がその子に譲る」というパターンが繰り返されます。

ニニギの場合は成長を待たなければなりませんでしたが、タケミカヅチはすでに成人しているので、そのまま中つ国に送り込まれます。

中つ国に着いたタケミカヅチは、出雲国伊那佐(いなさ)の小濱に十拳剣(父とは別の剣のようです)を逆さまに突き立て、その上にあぐらをかいてオオクニヌシを呼びつけ、「国を譲れ」と迫ります。

オオクニヌシは、自分が答えるより先に息子のコトシロヌシに答えさせようと言って、コトシロヌシを呼びます。

コトシロヌシは、「わかりました」と素直に言って舟を解体して柴垣(しばがき)を作り、その中に隠れてしまいました。

タケミカヅチは、「他に意見を聞いておきたい息子がいるか?」とオオクニヌシに尋ねます。

オオクニヌシは、「タケミナカタというものがおります」と答えました。

すぐにタケミナカタがやってきます。

タケミナカタはどうやら武闘派のようで、素直に国譲りには応じず、「力比べをしよう」とタケミカヅチの手を握ります。

するとタケミカヅチの手はつららに変わり、さらに剣へと変化します。

古事記・日本書紀に記述はありませんが、タケミナカタの手は血まみれになったことでしょう。

今度はタケミカヅチの番です。

タケミカヅチはタケミナカタの手を掴み、「葦の若葉を摘むように握りつぶして放り投げた」と言います。

タケミナカタは逃げ出しました。

タケミカヅチは後を追い、とうとう信濃の国の諏訪の湖で追いつきます。

タケミナカタはここでタケミカヅチに降伏し、「もうこの地から外に出ない」と言います。

タケミカヅチは出雲に戻り、オオクニヌシに「お前の息子たちはいずれも国譲りに同意した」と告げます。

オオクニヌシは、「二人の息子がそう言うのなら自分に異存はありません。ただ、国を譲るのと引き換えに、天の御子が住むような大きな宮殿を建ててください」と頼み、隠れてしまいました。

この場合の「隠れる」は、「この世の存在ではなくなり、死者の国の住民となった」という意味です。

ただ神なので、その存在が完全に消えてしまったというわけではないようです。

以上が日本の「国譲り」神話です。

他国の神話だとこの手のエピソードは、太古の部族間の武力抗争が元になっており、非常に血生臭くなるのが通例なのですが、日本の場合は実にあっさりしています。

タケミカヅチとタケミナカタのバトルは、日本最古の相撲であるとされていますが、たかが相撲一番だけで、国の支配権がバトンタッチされてしまったのです。

恐ろしく平和な神話であると言えるでしょう。

ちなみに、タケミカヅチは剣術の神とされるのですが、国譲り神話で彼は剣を単に椅子の代わりに使っただけで、剣を振るって他の神を殺したりすることはありませんでした。

こんな風変わりな剣神も、他国にはまずいません。

天孫降臨

タケミカヅチの交渉により、高天原の天津神が中つ国を支配できる目処がたちました。

ここでニニギの出番になります。

準備を整えたニニギが高天原から降臨しようとすると、行く手を光り輝く神がさえぎります。

不審に思ったアマテラスは、アメノウズメを差し向けて光る神の真意を尋ねさせます。

この神がサルタヒコで、アメノウズメがサルタヒコを脅すために、陰部を晒したというのは先に述べた通りです。

結局、サルタヒコには害意はなく、自主的にニニギの露払いをしようとやってきていただけでした。

ニニギは高天原から天下ります。

アメノウズメ以外に五柱の神がお供として従いました。

この五柱は、皇室を守護する有力な豪族の祖先となったとされています。

さて中つ国を支配するようになったニニギは、ある時絶世の美少女と会います。

一目惚れしたニニギは、美少女に「妻になってくれ」と頼みます。

美少女は「自分はオオヤマツミの娘、コノハナサクヤと言います」と名乗り、「結婚してもいいかどうか父に聞きましょう」と言いました。

ニニギがオオヤマツミの所に行くと、オオヤマツミは非常に喜び、コノハナサクヤに姉をつけて、二人一緒にニニギと結婚させようとしました。

ところが、妹は絶世の美女なのに、姉の方はあまり美しくない、というかはっきり言うとブサイクでした。

現代では女性に対してブサイクなどと言うことはそうそうできませんが、古事記や日本書紀はそんな概念がなかった時代の書物ですので、遠慮なしに書いてあります。

ニニギはコノハナサクヤの姉、つまりイワナガヒメをオオヤマツミの所に送り返してしまい、コノハナサクヤだけを妻としました。

すると、オオヤマツミはため息をつきながらこう言ったのです。

「イワナガヒメを妻とすれば、ニニギ様の御子は岩のごとく頑丈におなりあそばし、コノハナサクヤを妻とすれば、木の花が咲き誇るように繁栄されることでしょう。わたしはそう願いを込めて二人を差し出したのです。ところがニニギ様はイワナガヒメを返してしまわれた。コノハナサクヤだけを選んだので、ニニギ様の御子孫は木の花のようにはかなくなってしまうでしょう」

これにより、ニニギの子孫、つまり代々の天皇は、代を経るごとに寿命が短くなっていったのだ、とされています。

代々寿命が短くなるなら、百二十代以上を経た現在の皇室の方々の寿命は、とんでもないことになりそうですが、実際にはそうではありません。

このエピソードが伝えているのは、この後登場する神武天皇を始めとする初期の天皇の寿命は非常に長かったのだけれど、それが代を経るに従って普通の人間並みになった、ということの理由付けであるようです。

コノハナサクヤは、一夜の契りで懐妊しました。

そこでニニギは、「その子は自分の子ではない。きっと国津神の子だろう」と言います。

コノハナサクヤは「ならばわたしが潔白であることを証明します」と言い放ち、戸のない産屋に入ると、産屋に火を放ったのです。

「生まれる子がニニギ様の御子ならば、何事もなく無事に生まれます。しかし他の方の子なら、無事には済まないでしょう」

コノハナサクヤが産んだのは三つ子でした。

火が赤々と産屋を照らしている間に生まれた子はホデリ、火が徐々におさまってきた時に生まれた子はホスセリ、火が消えてから生まれた子はホオリと名付けられます。

子が三人、ホデリ・ホスセリ・ホオリの順番になるのは「古事記」においてで、日本書紀の場合いくつか別のパターンが伝えられています。

しかしいずれの話でも兄がホデリで弟がホオリとなる順番は変わりません。

ホスセリは「尾張の連の祖」とされるだけでこれ以降の神話には登場しないので、重要なのはホデリとホオリの二人、ということになります。

海幸山幸

ホデリは成人後、海で釣りをすることが多くなったのでウミサチヒコ、ホオリは山で狩りをすることが多かったのでヤマサチヒコと呼ばれるようになりました。

ある時ヤマサチヒコは、兄に「道具を交換しよう」と言い出します。

ウミサチヒコは最初渋っていましたが、弟に押し切られて釣り竿と釣り針を渡し、自分は代わりに弓矢を受け取ります。

そしてヤマサチヒコは海に、ウミサチヒコは山に出かけます。

どちらも慣れない場所に出かけたものですから、成果などはあるはずもありません。

それどころか、ヤマサチヒコは兄の大切な釣り針をなくしてしまったのです。

当時は、釣り針は貴重品でした。

ヤマサチヒコは兄に詫びを入れますが、兄は許してはくれません。

やむを得ずヤマサチヒコは自分の剣を潰して、千本の釣り針を作ったのですが、ウミサチヒコは「もともとの釣り針がいい」と言って譲りません。

ちょっと大人気ないようですが、ウミサチヒコは神です。

釣り針は神が使う祭具と考えられ、だとすれば代替品ではなくオリジナルの返還を望むのは別にわがままでもないように思えます。

それだけ大事なものを強引に借り出したヤマサチヒコの責任の方が重大だと言えるでしょう。

兄が何をどうしても許してくれないので、ヤマサチヒコはもう一度釣り針を探すために海岸に行きました。

しかしどんなに探しても見つからないので、しくしくと泣き出したのです。

すると潮の満ち引きを司るシオツチノカミがやって来て、海を治めるワタツミノカミのところに行って相談したらどうだ、と勧めました。

ワタツミノカミの宮殿に行ったヤマサチヒコは、そこでワタツミノカミの娘であるトヨタマヒメと出会います。

トヨタマヒメはヤマサチヒコに一目惚れしてしまい、ウキウキ気分で父親に「とても尊い神が来ました」と報告します。

ワタツミノカミもヤマサチヒコの尊さを認め、すぐにトヨタマヒメと結婚させます。

二人は幸せな結婚生活を始め、あっという間に三年たちました。

三年後、ヤマサチヒコはワタツミノカミの宮殿に来た理由を思い出します。

ヤマサチヒコが浮かない顔をしているので、ワタツミノカミは理由を尋ねました。

ヤマサチヒコは事情を話します。

ワタツミノカミは海の魚どもを呼び集め、釣り針の行方を尋ねます。

すると、一匹の赤鯛が「三年ぐらい前から喉に何かひっかかって満足に食事もできない」と訴えてきました。

赤鯛の喉を調べると、ウミサチヒコの釣り針が出てきたのです。

釣り針を手にしたヤマサチヒコが、地上に帰ると言い出すと、ワタツミノカミは二つの玉を取り出し、ヤマサチヒコに持たせます。

「玉のひとつはシオミチの玉、もうひとつはシオヒの玉と言います。

あなたは兄に釣り針を返す時、呪文を唱えながら後ろ向きに渡しなさい。

そして兄が高いところに田を作ったらあなたは低いところに、兄が低いところに田を作ったら高いところに作りなさい。

わたしは水を操作してあなたに豊作を、兄に不作をもたらします。

飢えた兄が襲ってきたらシオミチの玉で溺れさせ、降伏したらシオヒの玉で助けてあげなさい」

地上に帰還したヤマサチヒコはワタツミノカミの言う通りにして、兄ウミサチヒコを屈服させます。

ウミサチヒコはヤマサチヒコの家来になることを誓いました。

神話はウミサチヒコの子孫が隼人族になったと伝えています。

ヤマサチヒコは、妻であるトヨタマヒメを海中に置いたまま帰ってきていたのですが、やがて大きなお腹を抱えたトヨタマヒメが地上に上がってきます。

天津神の子を、海中で産むわけにはいかないのだそうです。

トヨタマヒメは海岸に産屋を作ります。

産屋の屋根は鵜の羽で葺かれていたのですが、全部葺き終えないうちに産気づいたので、産屋に入ることにしました。

その際、トヨタマヒメは、「産むところを絶対に見ないでください」とヤマサチヒコに言いました。

ですがこういう約束をした場合、神話の登場人物は必ずのぞき見をしてしまうものです。

ヤマサチヒコもやはりのぞき見をし、トヨタマヒメが実は巨大なワニであったことを知ってしまいます。

出産後、トヨタマヒメはヤマサチヒコが自分の出産をのぞいたことに気づき、恥じて海中に戻ってしまいます。

子どもはヤマサチヒコのもとに残り、鵜の屋根を葺き終える前に生まれた子ということで、ウガヤフキアエズと名付けられました。

さて、実家に戻ってしまったトヨタマヒメですが、残した子が心配でしょうがないので、自分の妹のタマヨリヒメを地上に送り、ウガヤフキアエズを養育させます。

タマヨリヒメは後にウガヤフキアエズの妻になり、イツセノミコト、イナイノミコト、ミケイリノミコト、ヒコホホデミノミコトの四人を産みました。

なお、ヤマサチヒコのこのお話は、浦島太郎の元ネタになったと言われています。

浦島太郎のお話のヒロインは「乙姫」ですが、日本神話にもこの名の女性は数多く登場します。

乙姫はもともとは「弟姫」で、「兄姫」とペアになる二人姉妹の妹の方、という限りなく普通名詞に近い名前なのです。

ヤマサチヒコのお話に登場する姉妹は、「兄姫」がトヨタマヒメで、「弟姫(つまり乙姫)」がタマヨリヒメということになります。

では浦島太郎の「兄姫」は誰なのかということになりますが、これは実は「亀」だったのです。

トヨタマヒメは出産時に「正体」を現しましたが、亀の場合は最初から正体を出したままで登場した、というわけです。

現在知られている浦島太郎は、室町時代に御伽草子としてまとめられたお話ですが、それ以前にもさまざまな説話が残されており、古いお話にはしばしば正体が亀の美女が登場しています。

全体として言えるのは、この説話は海洋と密接に結びついており、その起源は南方にあったのではなかろうか、ということです。

戦後長いあいだ、日本の国は大陸の諸勢力の影響によって形作られたと考えられていました。

しかし最新の考古学は、「実は大陸よりも南方から海を渡ってやってきた人たちの影響の方が強かった」ということを次々に明らかにしています。

大陸の影響も確かにあるのですが、その場合従来考えられていた朝鮮半島経由ではなく、長江下流域から海を渡ってさまざまな文物がもたらされたようです。

日本人は従来考えられていたよりずっと「海の人々」でした。

神武東征

ウガヤフキアエズの末子であるヒコホホデミノミコトが、いわゆる神武天皇です。

ここまでの日本神話は、争いらしい争いのない実に平和なストーリーが続いていましたが、このあたりから史実を下敷きにしたらしい、血なまぐさい話に変わります。

ニニギが中つ国に降り立ったのは、日向の高千穂でした。

その子孫はずっと日向を根拠地としていたのです。

しかしウガヤフキアエズの息子たちは、「日向は西に偏りすぎている」と言い、もっと東に根拠地を移動しよう、と考えました。

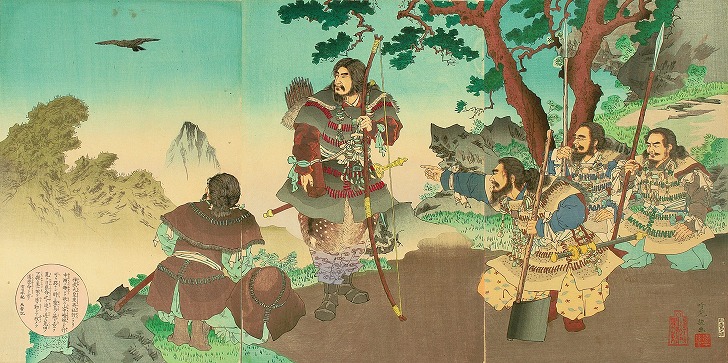

ヒコホホデミノミコトは、長兄のイツセノミコトとともに、日向から筑紫(現在の福岡県)、豊(大分県)、安芸(広島県)を経て吉備(岡山県)へと至ります。

ここから瀬戸内海を渡り、浪速に上陸します。

ここでナガスネヒコという豪族と戦いになり、イツセノミコトが負傷しました。

イツセノミコトは弟に、「我々は日の神の子孫なのに、昇る太陽に向かって戦いをしてしまった。だから敗北したのだ。日を背にして戦うべきだった」と言います。

イツセノミコトの言葉どおり、一行は紀伊半島を回り込もうとしたのですが、紀の国まで来た時にイツセノミコトは亡くなってしまいます。

ヒコホホデミノミコトは、熊野に上陸します。そこで地元の豪族と激しい戦闘になり、苦戦しつつ前進します。

高天原では、ヒコホホデミノミコトを助けるために、タケミカヅチをもう一度遣わそうという話になりました。

ですが、タケミカヅチは「わたしではなくわたしの剣を遣わしましょう」と言い出し、タカクラジという者の家の蔵に、剣を落とします。

タカクラジはその剣をヒコホホデミノミコトに献じ、一行は不思議な力を得て徐々に戦いを有利に進められるようになります。

ちなみにこの剣は「フツノミタマ」と呼ばれています。

タケミカヅチは鹿島神宮の祭神ですが、フツノミタマは鹿島の南西にある香取神宮の祭神です。

古事記においてはタケミカヅチが主、フツノミタマが従であるかのように描写されていますが、他の説話では立場が逆転しているものもあります。

また、タカミムスビがヤタガラスを道案内に遣わし、ヒコホホデミノミコトの一行は、その導きに従い吉野から大和の宇陀(うだ)へと移動します。

宇陀にはエウカシ・オトウカシという兄弟がいました。

エウカシはヒコホホデミノミコトに反抗する姿勢を見せたのですが、オトウカシが服従したため、さほど苦戦もせずにエウカシを打ち破ります。

オトウカシを皮切りに、さまざまな人物がヒコホホデミノミコトの味方になります。

彼らはその後の大和政権の支配層を形成したとされます。

こうしてついに仇敵ナガスネヒコとのリターンマッチとなります。

イツセノミコトの言葉どおり、太陽を背にすると戦いに勝利することができました。

ヒコホホデミノミコトは大和の橿原(かしはら)で即位し、神武天皇となったのです。

日向から旅立った時はまだ兄もいたので、われわれは神武天皇に対して若々しいイメージを持ってしまいますが、旅立った時は45歳だったということです。

大和で即位した後、神武天皇の治世は76年に及び、127歳で崩御されたと、古事記には記されています。

垂仁天皇とサホヒメ

神武天皇の後、9代の開化天皇までは、ほとんど名前のみしか伝わっていない天皇が続きます。

歴史学ではこれらの天皇が実在したかどうか、ということを議論のネタにしがちですが、この文章はあくまで神話の解説ですから、こちらには立ち入らないことにします。

ただ言えることは、このあたりから古事記・日本書紀中には史実を元にしたと思われる記述が増えていく、ということです。

10代の崇神天皇は、実在した可能性が濃厚だとされます。

崇神天皇記には、各地に将軍を派遣したとか、疫病対策をしたとか、古代版の国勢調査をしたとか、朝鮮半島からの使節を受け入れたとか、かなりリアルな記述に満ちています。

しかし、その次の垂仁天皇記になると、また神話的なお話が綴られるようになります。

垂仁天皇の皇后はサホヒメという女性でした。

サホヒメにはサホヒコという兄がいました。

サホヒコ・サホヒメの兄妹は開化天皇の子孫で、天皇家の一族でした。

このため、サホヒコは自分が垂仁天皇に取って代わり、天皇として即位しようと考えます。

サホヒコは皇后になっているサホヒメに、「兄と夫とどちらを愛しているか」と尋ねます。

サホヒメが「お兄様です」と答えると、サホヒコはサホヒメに短刀を渡し、寝ている時に天皇を刺せ、と言います。

仲の良い夫婦だったため、天皇はサホヒメの膝枕で眠ることがよくありました。

その日も天皇はすやすやと眠ってしまい、サホヒメは兄の命令を果たすために短刀を取り出します。

しかし、どうしても夫に刃を向けることができず、はらはらと涙をこぼします。

やがて天皇は目を覚まし、「首に小蛇が巻き付き、頬に雨がかかる夢を見た」とサホヒメに言います。

サホヒメは耐えきれなくなってすべてを天皇に打ち明け、兄の元へと去ってしまいます。

サホヒメを迎え入れたサホヒコは、天皇に反旗を翻しました。

反逆者の妹ではあるけれど、愛する妻です。

しかもそのお腹の中には天皇の子がいました。

天皇は屈強な兵士を差し向け、生まれたばかりの子を引き取らせます。

この時天皇は、兵士に「子だけでなくその母も奪取して来い」と命じていました。

しかし、そのことを予測していたサホヒメは、頭を剃って毛をかつらとして被り、腕輪の糸に切れ目を入れ、さらに衣装を酒につけて腐らせていました。

このため、兵士がサホヒメの髪を掴むとかつらが取れ、腕輪を掴むとばらばらになり、服を引っ張るとそのまま破れ、サホヒメを連れ去ることができなかったのです。

サホヒコ討伐軍は、サホヒコの館に火攻めをかけます。

天皇は炎に包まれた館に近づいてサホヒメの名を呼び、「この子の名をどうつければいいのだ」と問います。

それはつまり、「生きてわたしのもとに戻り、この子を育ててくれ」という意味でした。

しかしサホヒメは天皇の心中を知ってはいてもそれには応えず、「火の中から生まれたのでホムツワケと名付けるとよいでしょう」と言うと、館の中に入り、兄とともに焼死してしまったのです。

ホムツワケは父垂仁天皇に非常に愛されましたが、ひげが伸びるような大人になってもしゃべることができませんでした。

垂仁天皇はその原因を探り、出雲の大神(オオクニヌシ)の祟りである、ということを突き止めます。

出雲の神を祭ると、ホムツワケは言葉を発することができるようになりました。

話せるようになって大和に帰る途中で、ホムツワケはヒナガヒメという一人の美女と出会い、一夜をともにしてしまいます。

しかしヒナガヒメの正体が蛇だということを知ったホムツワケは逃げ出し、ヒナガヒメに追いかけ回されます。

ホムツワケは命からがら大和にたどり着くことができました。

ヒナガヒメの「ヒ」は「肥の川」のヒです。

ホムツワケとヒナガヒメが出会ったのは出雲の地であったろうと思われ、恐らくはヒナガヒメはヤマタノオロチの同族であったのでしょう。

なお、蛇と化した女性に男性が追われる、という話は、紀の国の道成寺を舞台とした「安珍清姫伝説」でも語られています。

ただし、安珍と清姫の話は、道成寺というお寺の由来として語られているので、神話的な要素はだいぶ希薄になっています。

ここでは、生まれながらに罪深い存在である女性が、愛欲の罪を犯しながらも道成寺のご利益によって成仏できた、という非常に説教臭いストーリーが語られているのです。

ヤマトタケル

父天皇に愛されたホムツワケですが、皇位を継ぐことはできませんでした。

垂仁天皇の後を継いだのは、三男の景行天皇です。

景行天皇による皇位継承は、垂仁天皇の死後だったというので、古事記・日本書紀には語られていない継承権争いがあったのかも知れません。

景行天皇には、オオウス・ヲウスという双子の息子たちがいました。

ある時、天皇は美濃の大根王という人物の娘、エヒメ・オトヒメが美人であると聞き、オオウスにつれてくるようにと命じます。

しかし、オオウスは連れてきた二人を天皇には献じず、自分の妻にしてしまいました。

天皇に対し後ろめたい行動をしたせいか、オオウスは天皇を避けるようになり、食事の場にも姿を見せなくなります。

怪しんだ天皇は、双子の弟であるヲウスに、オオウスを連れてくるようにと命じます。

しかし、5日経ってもオオウスは食事の場に現れません。

「どうしたんだ」とヲウスに尋ねると、「厠に入っているところを捕まえ、手足をひきもいで菰(こも)に包んで投げ捨てました」と答えます。

つまり実の兄を殺害し、スマキにして捨ててしまった、というのです。

「とんでもないやつだ」と天皇はヲウスを恐れるようになります。

こんな力任せな乱暴な行為をするので、ヲウスはムキムキマッチョな大男ではないかと思ってしまいますが、古事記には「まだ成人前の髪を結った姿をした少年だった」と記されています。

それはともかく、天皇はヲウスを遠くに追いやってしまおうと思い、九州のクマソタケルを征伐してこい、と命じます。

父に冷たくされたと感じたヲウスは、まず伊勢に行ってそこで斎宮をしていた叔母(景行天皇の妹)のヤマトヒメに会い、相談します。

ヤマトヒメはヲウスに女物の衣装を与え、九州に送り出しました。

現地に行ってみると、クマソタケルというのは一人の人間の名ではなく、兄弟二人が共通で名乗っている名前だということがわかりました。

また、ちょうどクマソタケルたちの新しい家ができあがり、祝の宴が開かれる、ということも判明したのです。

ヲウスは叔母からもらった女の衣装をつけ、祝宴に忍び込みます。

そして隙を見て抜刀し、兄の方のタケルを斬殺します。

ついで弟にも斬りつけ、虫の息になった弟タケルは、ヲウスに「貴方様はどなたですか」と問います。

ヲウスは別名である「ヤマトヲグナだ」と名乗りました。

弟タケルは、「西方の国にはわたしたち兄弟より強いものはおりません。そのわたしたちを倒した貴方様は、これからヤマトタケルと名乗るとよいでしょう」と言います。

ヲウスはそれを聞くと「瓜を切るように」弟タケルを真っ二つにしてしまいました。

女装をしたことがばれなかったのですから、ヲウス、いやヤマトタケルはかなりスレンダーな美少年であったのではないか、と思われます。

なんとなく、トロイア戦争の英雄であるアキレウスを思わせます。

アキレウスも女装が似合う美少年で、トロイアに行こうと誘いに来たオデュッセウスの目をごまかそうとしました。

しかしオデュッセウスが出した武器を興味津々の目つきで見つめたため、「お前アキレウスだろう」と見破られてしまうのです。

大英雄がその登場時には少女と見紛う姿であった、というのはいかにも劇的で、その後の波乱万丈の展開を予想させます。

クマソタケルを討伐した後、ヤマトタケルは大和政権に反抗的な豪族等を退治しつつ、出雲に向かいます。

この当時の出雲は、イズモタケルという人物に支配されていました。

ヤマトタケルはまず木を削って刀の柄と鞘を作り、「つづら」で巻いて飾り立てます。

その後じっくりと時間をかけて、イズモタケルと友達になったのです。

ほとんど少女に見える美少年が相手ですから、イズモタケルも喜んだのでしょう。

そろそろいいかな、と思ったヤマトタケルは、イズモタケルに「友情の証として、剣を交換しよう」と言います。

イズモタケルは喜んで剣を交換するのですが、剣を受け取ったヤマトタケルは、それをすらりと抜いて「覚悟」とか言い始めました。

うろたえつつもイズモタケルは剣を抜いて戦おうとしたのですが、外見だけ立派な偽剣ですから抜けるはずもありません。

哀れイズモタケルはヤマトタケルに斬り殺されてしまいました。

西方をあらかた斬り従えたヤマトタケルは大和に凱旋するのですが、いまだヤマトタケルを恐れている父天皇は、「今度は東方を征伐してこい」と命じます。

ヤマトタケルはまた伊勢のヤマトヒメの元に行き、別れを告げます。

ヤマトヒメは天叢雲剣と袋を与え、「困った時にはこの袋を開きなさい」と言いました。

伊勢から、恐らくは海を渡って尾張に入ったヤマトタケルは、その地の住民であるミヤヅヒメと婚約してさらに東へと進みます。

古事記によれば、相模の国で在地の荒ぶる神たちの計略により、草原に追い込まれ周囲から火をかけれました。

ヤマトタケルは叔母に言われたことを思い出し、袋を開けます。

中には火打ち石が入っていました。

ヤマトタケルは剣で草を切り払うと火打ち石で火をつけ、荒ぶる神たちを逆火攻めにして倒したといいます。

このエピソードにより、剣は草薙剣と、火攻めにあった土地は「焼津」と呼ばれるようになったといいます。

日本書紀では事件のあった場所がちょっと異なっており、駿河国とされています。

現在の焼津市は静岡県にあるので、日本書紀の記述の方が正しいように思えます。

ヤマトタケルは相模から海を渡って上総に入ろうとします。

舟に乗る時、よせばいいのに「こんなちっぽけな海、ひとっ飛びで渡ってやるさ」などと言ってしまいました。

これを聞いた海神が怒り、出港後すぐに暴風雨となります。

この舟にはオトタチバナヒメという、ヤマトタケルの妻が乗っていました。

いきなりここで登場する人物ですが、系譜を調べるとどうやら大和の豪族の娘のようです。

古事記によれば、ヤマトタケルは尾張でミヤヅヒメと結婚の約束をしていますから、女連れなのに他の女に求婚していると考えるほかなくなります。

しかし、神話ですからこのあたりの違和感は気にしないほうがいいのでしょう。

アマテラスとスサノオのあたりの超展開に比べれば、だいぶマシです。

さてオトタチバナヒメは、海神の怒りを鎮めるために海に飛び込んでしまいます。

オトタチバナヒメが波間に沈むと、波はぴたりと鎮まり、一行を乗せた舟は無事上総の海岸につくことができました。

悲劇のヒロインとなったオトタチバナヒメですが、「常陸国風土記」によれば実は生きていて、現在の茨城県潮来市のあたりで再会した、とされています。

それだけではなく、常陸国の多珂郡で、二人は海で漁、山で狩りをして楽しんだ、と記録されているのです。

元になった事実があったとすれば、ヤマトタケル一行は複数の舟で相模から上総に向かおうとし、悪天候でオトタチバナヒメを乗せた舟は本隊からはぐれてしまったけど、潮来で合流できた、ということなのかも知れません。

常陸国風土記のヤマトタケル関連の言い伝えには、あまり血なまぐさいものはなく、土地の人から貢物を受けたり、狩りをしたりといったほのぼのとした話が中心になっています。

古事記では、上総から後の話はだいぶはしょられており、次のシーンは東国平定の帰り道、足柄の坂でオトタチバナヒメを思い出し、「あづま、はや(ああ、我が妻よ)」と言った場面になります。

これにより、東国はこの後「あづま」と呼ばれるようになったのだということです。

その後ヤマトタケルは信濃を経由して尾張に入り、ミヤヅヒメと結婚します。

そしてヤマトタケルは草薙剣をミヤヅヒメに預け、伊吹の山の神の討伐に向かいます。慢心・油断その一です。

山に入ると、真っ白で巨大なイノシシが出現しました。

どう見ても神の化身なのに、ヤマトタケルは「これは神の手下だろう。帰りに倒す」と言ってさらに登っていこうとします。慢心・油断そのニです。

相模から上総への海でも自分のビッグマウスのせいでひどい目に遭っているのに、学習しません。

白イノシシは本当に伊吹山の神で、ヤマトタケルから軽く見られたことに腹を立て、冷たい雨を降らせます。

ヤマトタケルは失神し、なんとか山を降りることができましたが、すっかり体調を崩してしまいました。

医療の発達していない時代ですから、ちょっとしたことでもすぐ生死に直結します。

ふらつきながら伊勢国に入ったヤマトタケルは、自分の脚を見て「三重に曲がってしまった」と嘆きます。

このため、この土地を以後「三重」と呼ぶようになったそうです。

死期を悟ったヤマトタケルですが、それでもなんとかなつかしい大和の地をひと目見ようとします。

しかし、大和を目前として力尽き、「大和は国のまほろば たたなずく青垣 山隠れる 大和しうるはし」という歌を残して絶命しました。

享年三十歳であったと、日本書紀は伝えます。

ヤマトタケルの訃報を聞いて、大和から妻や子どもがやってきました。

妻子たちはヤマトタケルのお墓を作り、歌を詠みつつ嘆き悲しみます。

するとお墓から白い鳥が飛び立ち、どこまでも飛んで行きます。

妻子たちはその後を追いましたが、ついに鳥は見えないところまで飛び去ってしまいました。

ヤマトタケルは皇位を継ぐことはありませんでしたが、その子(大和にずっといたと思われる妃との子)が仲哀天皇となります。

仲哀天皇の子が応神天皇で、その子が仁徳天皇です。

この頃になると、各天皇に相当すると思われる倭国の王が、中国の史書にも顔を出すようになります。

日本の神話はヤマトタケルでほぼ終了し、以後は伝説と歴史の入り混じった短い時期を経て、史実の時代に入っていくのです。

コメントを残す