古今東西、神話上の奇妙な姿をした動物は数多く存在します。

興味を持って自主的に調べるなどしなければ、その存在を知ることさえないかもしれません。

しかし、日本人なら誰もが一度は見た事がある神話上の動物がいます。

それが「八咫烏(やたがらす)」です。

日本神話に登場する三本足のカラスは、我らが侍ジャパン、サッカー日本代表のロゴマークになっています。

鷲や鷹だと思っていた人も多いかもしれません。

私たちに馴染み深い八咫烏がどんなものなのか見ていきましょう。

Contents

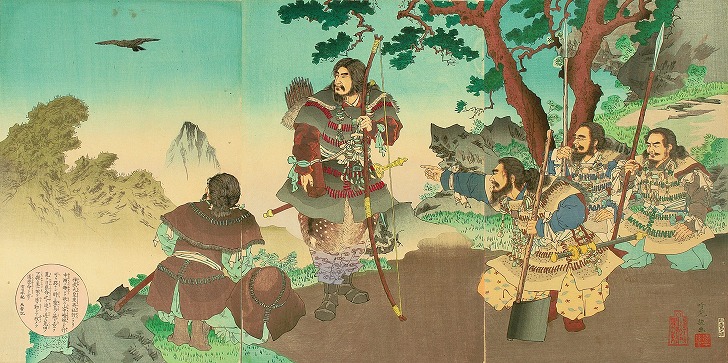

日本神話・・八咫烏は、神武天皇を導いていた!

神武天皇は日向国(ひゅうがのくに / 現在の宮崎県)高千穂に兄弟たちと住んでいました。

「どこを都にしたら天下は治まるかなぁ」と今後のことを兄たちと相談し頭を悩ませており、議論を重ねて「ここは日本でも西の端っこだから、東の方まで目が届かない。もっと日本の真ん中辺りに行って日本を治めよう」という結論に達し、東へと旅立つことになりました。

兄たちと共に軍を率いて高千穂を出て旅をしますが、旅の途中で兄たちを亡くします。

頼れる兄を立て続けに亡くした神武天皇は悲しみに暮れながら、軍隊と共に熊野村(現在の和歌山県)にたどり着きました。

熊野の山道は得体の知れない神や邪霊がウヨウヨいる未開の地でした。

神武天皇は山奥へと進軍していきますが、邪霊の毒気に襲われて兵士たちと一緒に失神してしまいます。

そこにタカクラジという熊野の土豪(どごう)が現れて、倒れている神武天皇を助けました。

そして「これはタケミカヅチノカミから授かった剣です」と霊剣フツノミタマを神武天皇に献上しました。

この剣を手にした途端、神武天皇は元気になって兵士たちも復活しました。

タカクラジは「このまま熊野の山奥へと進軍しては危険です。道案内役に天から八咫烏を遣わしましょう」と言いました。

すると、空から大きなカラスが飛んできて神武天皇を導きました。

この八咫烏の案内のおかげで、神武天皇は山で迷うことなく、熊野から大和国へと進軍することが出来たのです。

なったのは、中国伝承の鳥の影響!

『古事記』にも『日本書紀』にも八咫烏は登場しますが、「三本足」とは一言も書かれていません。

ですが、私たちにとっては「八咫烏=足が三本ある」という印象ですね。

では八咫烏はいつから足が三本になってしまったのでしょうか?

八咫烏が三本足になったのは、中国の伝承の鳥「三足烏(さんそくう)」の影響とされています。

「三足烏」とは中国の伝承に出て来る太陽に住むとされている烏のことです。

月に住むウサギと対になる存在とも考えられており、文献によっては西王母(せいおうぼ / 道教の女仙人)の使いとも言われています。

いずれにしても太陽を司る霊鳥として扱われており、足が三本あるのも陰陽五行説で偶数は陰で奇数は陽という考えがあるため、「二本足より三本足の方が太陽に近い」ということから三本足にされたという説があります。

他にも、朝日、昼、夕日を表しているなんて説も存在します。

さて、八咫烏が三本足になって登場する最初の文献は平安時代中期です。

平安時代になると日本と中国は国交を絶っていましたが、それ以前はずいぶんと仲良くしていましたので道教の教えや伝承などが多く日本に入ってきていました。

その中に恐らく「三足烏」の話も入っていたのでしょう。

この頃に書かれたある文献の著者が「三足烏は八咫烏なんじゃないかなぁ」と言っています。

しかし断言はしていませんし、個人的な意見をポロッと書いているに過ぎません。

その後、色んな時代で様々な文献に八咫烏についての記述を見ることが出来ますが、この平安時代の史料以外に「三足烏=八咫烏」という記述を見ることは出来ません。

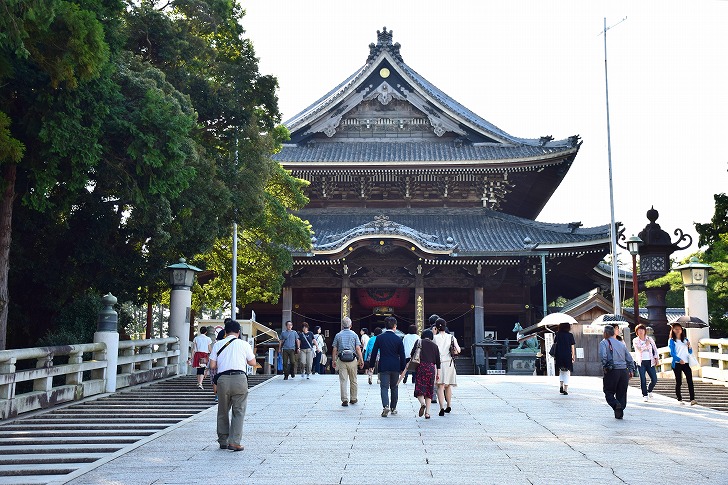

しかし、現に熊野神社に行くと足が三本ある八咫烏が信仰の対象になっています。

日本だと熊野以外にも羽黒山に三本足の鳥に関する伝承が残っています。

また、鳥を神の使いとする信仰もありましたので中国の三足烏と混同されて今日に至るのではないかと考えられます。

カラスは他の国々でも霊鳥だった!

日本や中国ではカラスは神聖なものと扱われていますが、よその国ではどうなのでしょうか?

アイヌ神話(日本)

神様が世界を作っている最中に太陽が隠れてしまい、カラスが神様を助けるために太陽を引っ張り出したというお話。

太陽に近付いたせいで焦げて黒くなったそうです。

ギリシア神話

太陽神アポロンが使役(しえき)している鳥がカラスです。

人間界に住む妻の様子をよく見に行かせていましたが、ある日アポロンの妻が他の男と仲良くしているところを目撃したカラスがアポロンに報告します。

怒り狂ったアポロンは妻を弓で射抜いて殺してしまいますが、妻は「あなたの赤ちゃんを身籠っている」と言って死んでしまいます。

なんてことをしてしまったんだろうと後悔したアポロンは、自分がこんなことをするきっかけを作ったカラスに怒りをぶつけ、天界から追放してしまいました。

物凄く理不尽ですね。

旧約聖書(『創世記』)

メソポタミアを中心とした大洪水のあとに「炯眼(けいがん)から偵察として初めて放たれた鳥」として描かれています。

旧約聖書だと次に鳩が放たれて、口に植物をくわえて戻ってきます。

ノアの箱舟の有名なラストシーンですが、鳩にいいところを奪われてしまって少し印象が薄いのが残念ですね。

インディアンの伝承

インディアンの昔話の中にもカラスにまつわるものがあります。

まだ世界に人間がいなかったころ、ワタリガラスの夫婦がいました。

妻のお腹が大きくなって人間が生まれると、夫カラスは海にフンを落として地上を作ります。

地上に人間たちが住み始めましたが、真っ暗でしかも寒いのでとても可愛そうです。

夫カラスは空をくちばしで突いて穴をあけると、そこから太陽を引っ張り出し、火を人間に与えました。

そして地上でボール遊びをしていた子供達からボールを盗んで、それを月と星にして世界を明るく照らしてあげました。

太陽を引っ張り出すというくだりがアイヌ神話に似ていますね。

インディアンの伝承の中で、カラスは太陽神というよりも創造神という扱いなのでしょう。

北米の神話

昔々、世界は暗黒に包まれていました。

人間嫌いのハイイロワシが光を隠してしまったからです。

そんなハイイロワシには娘がおり、ワタリガラスと恋人同士でした。

ある日娘は家にワタリガラスを招きました。

娘の家には太陽や月、真水や火など下界にはないものがたくさん隠してあってワタリガラスはとても驚きました。

暗闇の中で暮らす人々の姿をかわいそうだと思っていたワタリガラスは、娘やハイイロワシがいない隙をついて、太陽や月などを盗み出し外へと飛び出しました。

太陽と月を空へ、真水を地上に落として川や湖を作り、くちばしを焦がしながら人々に火を与えて使命を全うしました。

他にもイギリスやエジプト、北欧神話やケルト神話にもカラスを扱った話が多く存在します。

良い話もあれば悪い話もあるという感じですが、太陽との関わりと言うのはアジアだけにとどまらない考え方のようですね。

カラスを神として扱うのは北米などの寒い地方、北半球に多く存在します。

カラスに悪者というイメージが付きまとうようになるのは、随分と後の時代のことのようです。

まとめ

八咫烏について述べてきましたが、いかがでしたか?

日本代表のシンボルとして馴染み深いものですが、先述したように中国の伝承が根底にあるという考え方が根付いていますので、ファンの間では「日本らしくないじゃないか!」という意見もチラホラ見受けられるとか…。

なかなか難しいものですね。

最後に八咫烏と雑賀衆(さいかしゅう)との関わりを少しだけ述べておきましょう。

戦国時代に猛威を振るった鉄砲集団雑賀衆の家紋は八咫烏ですが、これには理由があります。

『古事記』『日本書紀』とは異なる文献には、八咫烏は人間だったという記述があります。

その人物が祀られている神社が現在の和歌山県にある矢宮神社(やのみやじんじゃ)です。

この場所はかつて雑賀荘(さいかしゅう)と呼ばれこの神様は雑賀の土地で氏神(うじがみ)としてあがめられていました。

彼らはこの神社の氏子(うじこ)でしたので、戦を勝利に導く八咫烏にあやかって家紋を八咫烏にしたと言われています。

別に雑賀衆は熊野信仰をしていた集団ではありませんので、こういった経緯で家紋が用いられていたのですね。

日本代表を応援するときには、そのユニフォームに描かれた八咫烏とその伝説を思い浮べてみてください。

神武天皇を導いた八咫烏のごとく、日本代表を勝利に導く守り神に見えてくるかもしれません。

コメントを残す