お寺のお堂の中には多くの場合、その寺院の本尊となる如来や菩薩が置かれている事が多いですが、中には「明王」と呼ばれる尊を本尊として据える事があります。

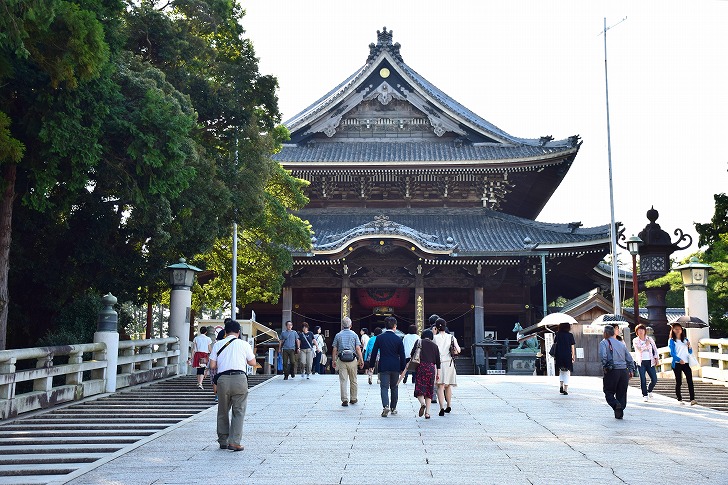

例えば、江東区深川にある「深川不動尊」では明王の筆頭格とも言える不動明王を本尊として祀っています。

そこで注目すべきなのが、彼らは仏教における数々の如来や菩薩が優しい表情を浮かべているのに対し、明王は基本的に怒りを顕わにし、こちらを睨み付けるかのような恐ろしい形相をしている点です。正に「鬼の形相」という言葉が相応しいでしょう。

しかしそのような表情を浮かべているのは、明王という尊格の在り方が大きく関係しており、信仰される明王達もそれぞれ特徴を備えています。

そこで今回は仏の化身として人々を救う明王について紹介・解説していきます。

Contents

明王とは

明王は空海や最澄らによってもたらされた密教において信仰される尊格グループの一つで、仏教パンテオンでは如来や菩薩に次ぐ三番目の地位に位置づけられています。

仏教や密教における信仰対象のことを指す語。

如来、菩薩、明王、天部などのグループを総称して「仏教パンテオン」と呼ぶ。

サンスクリット語名はヴィディヤー・ラージャと言い、ヴィディヤーは「明」、ラージャが「王」をそれぞれ意味しています。

しかしヴィディヤーを「呪文」と訳す場合もあるため、「呪文の王」という解釈をされる事もあるとされます。

彼らは皆、仏法に従わないものを力ずくで帰依させ、仏教の修行を妨害する魔障を調伏するという役割を担っています。多くの明王が恐ろしい表情をしているのは、これが理由となります。

魔障や悪魔、仏敵などを打ち破ること

仏教における「三輪身説」では、衆生を教化する「教令輪身」に対応する尊格グループです。

三輪身説は如来と菩薩、明王をそれぞれ特定の尊格と結び付けており、如来は真理そのものである「自性輪身」、菩薩は正しい仏法を説き衆生を救う「正法輪身」、明王は菩薩でさえ救えなかった存在を教化する「教令輪身」であるとしています。

図に表すと以下の通りになります。

| 自性輪身(如来) | 正法輪身(菩薩) | 教令輪身(明王) | 方角 |

|---|---|---|---|

| 大日如来 | 般若菩薩 | 不動明王 | 中央 |

| 阿閦如来 | 金剛薩埵 | 降三世明王 | 東方 |

| 宝生如来 | 金剛蔵王菩薩 | 軍荼利明王 | 南方 |

| 阿弥陀如来 | 文殊菩薩 | 大威徳明王 | 西方 |

| 不空成就如来 | 金剛牙菩薩 | 金剛夜叉明王(烏枢沙摩明王) | 北方 |

※方角とは、それぞれの明王が守護する方角を意味しています。

大日如来の教令輪身が不動明王、阿閦如来の教令輪身が降三世明王であるように、一つの如来の化身をそれぞれ菩薩と明王に割り当てている訳です。

また、明王の諸尊はそれぞれヒンドゥー教の神々に対抗するという意味合いも持っており、仏教に取り込まれたヒンドゥー教の神、つまり天部の神々を調伏対象としています。

さて前置きが長くなりましたが、次の項からいよいよ明王の解説にはいります。

五大明王

密教における代表的な明王が「五大明王」です。先ほどの三輪身の表における明王達がこの五大明王に相当します。

不動明王・降三世明王・大威徳明王・軍荼利明王は共通して含まれますが、残りの一枠には真言宗では金剛夜叉明王、天台宗では烏枢沙摩明王が割り当てられます。

では早速、筆頭格である不動明王から紹介していきます。

不動明王

不動明王は梵名で「アチャラナータ」と呼び、「動かざるもの」の意を持ちます。

このアチャラナータという名は本来、ヒンドゥー教の最高神であるシヴァの異名の一つだったものが仏教に取り入れられ、仏教的解釈を経て不動明王という尊格として新たに生まれたものであるとされます。

また、不動明王の真言は「ノウマクサマンダバザラダン センダマカロシャナ ソワタヤ ウンタラカンマン」です。

サンスクリット語のマントラの漢訳。元はバラモン教における神々への賛歌であり、「真実の言葉」を意味する呪文のような文言。

この尊は大日如来の化身とされ、八世紀初頭頃に訳された『不空羂索神変真言経』という経典に初めて登場し、その図像などを詳しく説くのは『大日経』という経典になります。

図像としては一面二臂に怒りを顕わにした表情を備え、煩悩を断ち切る事を意味する倶利伽羅剣(くりからけん)、衆生を漏らさず救う事を意味する羂索(けんさく)という縄を持った姿で描かれます。頭の上に蓮華を戴くこともありますが、この蓮華は宇宙の真理を象徴しています。

また、背後に炎が立ち上がる「火焔光背(かえんこうはい)」を備える事もあります。不動明王の両サイドに脇侍として矜羯羅童子(こんがらどうじ)、制多迦童子(せいたかどうじ)という眷属を置くものもあります。

中心に置かれる仏の両脇に配置される尊のこと。菩薩や明王、天部を含む。

通常の不動明王の他に「倶利伽羅不動」と呼ばれる不動明王の尊像がありますが、これには二種類のものが存在します。

一つは通常の不動明王だが剣に龍が巻き付いているもの、もう一つは不動明王の姿が無く、龍が巻き付いた剣だけがあるものです。

後者の不動尊像における龍は不動明王が変身した「倶利伽羅龍王」であり、不動明王が龍になるというのは『倶利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼経(くりからたいりゅうしょうげどうふくだらにきょう)』という経典に説かれています。

日本古来の山岳信仰に密教や道教などが習合した修験道においても信仰の対象になっており、空海が日本に不動明王を請来した当初は鎮護国家の仏として信仰され、貴族社会においては病気平癒、安産祈願などを守護する尊として信仰を集めていました。

仏像や経典を外国から持ってくること。

仏教説話の中では、後述する降三世明王と同じく、仏教に帰依しなかった大自在天(ヒンドゥー教におけるシヴァ)と鳥摩妃(ヒンドゥー教におけるパールヴァティー)を調伏する説話が知られています。

降三世明王

降三世明王のサンスクリット語名は「トライトーキヤ・ヴィジャヤ」。

直訳で「三界の勝利者」ですが、正確には後述の理由から「三世界の主であると慢心する大自在天を降伏した者」という意を持ちます。

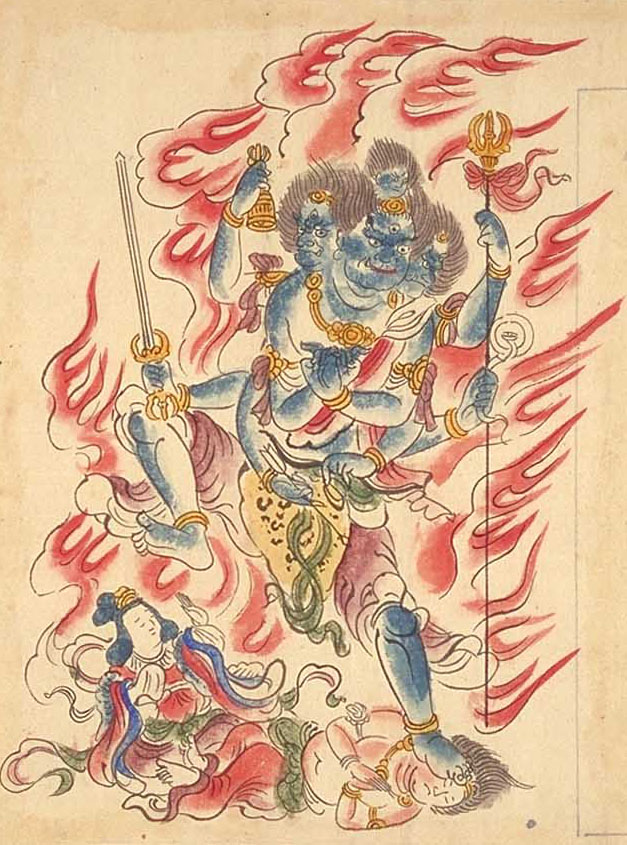

経典には一面二臂、一面四臂、三面八臂など多くの姿が説かれますが、三面八臂の像が広く知られています。その仏像では弓矢や剣、羂索、戟、金剛鈴という鈴を持ちます。

降三世明王の尊像の特徴はやはり、足元で横たわり、踏みつけられる大自在天と鳥摩妃です。これは降三世明王の仏教説話に由来しています。

その話によると、大自在天は自分こそが三世界の主であるとして仏教に帰依しませんでした。

この「三世界」というのは欲界、色界、無色界の三界を意味し、地獄や餓鬼道、人間道といった六道世界から神々の世界までの一切を指しています。

仏教に従わない大自在天と鳥摩妃に対し、密教の本尊である大日如来は降三世明王を派遣してこの二人を降伏(制圧)したとされています。降三世明王に降伏された二人はその後生き返り、仏法を守護する護法善神となりました。

降三世明王は両手の小指を交差させ、人差し指を伸ばした「降三世印」と呼ばれる変わった印相をしています。これは二つの手が敵対する大自在天と鳥摩妃を指し、小指を絡ませるのはこの二神が配偶関係にあるという事を象徴しているとされます。

軍荼利明王

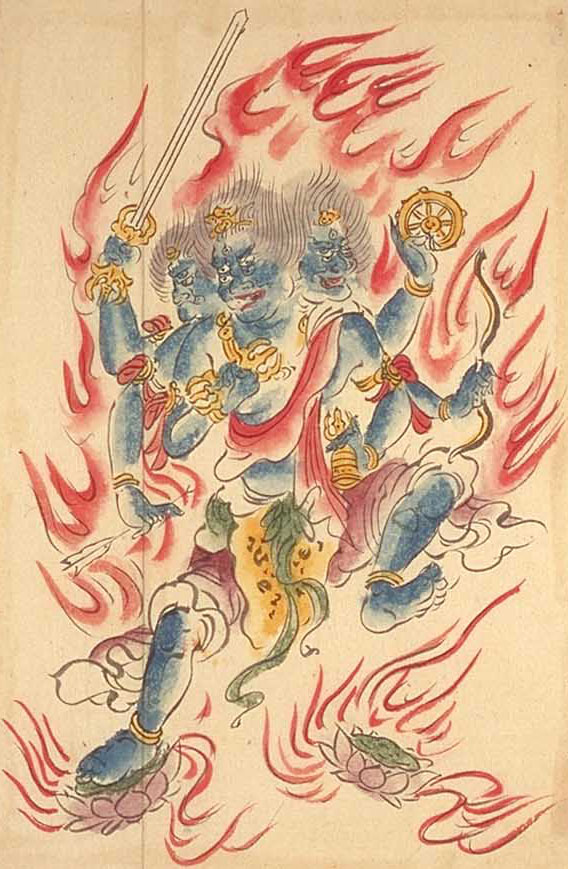

軍荼利明王はサンスクリット語名で「クンダリニー」と呼ばれ、その名は「蜷局を巻いた蛇」「水瓶」などの意味を持ちます。

この水瓶はインド神話における不死の霊薬アムリタの入れ物とも考えられているため、「甘露軍荼利明王(アムリタ・クンダリン)」とも呼ばれます。

軍荼利明王の異名はもう一つ、「ヴィグナーンタカ」というものがあります。

この異名に含まれるヴィグナとはヒンドゥー教における象頭神ガネーシャの異名の一つであり、ヴィグナーンタカとは「ガネーシャ神を調伏する者」という意を持ちます。

図像的には一面八臂、四面四臂の像が造られる事があり、一面八臂像では手を前で交差させる「軍荼利印」という印相を結び、他の手には金剛杵や三叉戟、輪宝などの武具を持ちます。

軍荼利明王は身体に蛇が巻き付いている姿で表現され、名も「蜷局を巻いた蛇」のため、蛇という動物との結びつきが強い尊であるとも言えます。

また、クンダリニーはインドのヨーガの伝統においては人体に眠る神秘的エネルギーのチャクラ(エネルギーの中枢)の一つであり、蛇の形をしているとされ、軍荼利明王はこれと関係しているともされます。

蛇という生物は古来より世界的に信仰、神格化の対象であり、脱皮を繰り返す生態から「死と再生」「不死」などを象徴すると考えられました。

キリスト教世界では悪魔の化身、また悪魔であるとされています。西洋の思想においては、自らの尾を噛み、「永劫回帰」「対立するものの合一」などを意味する「ウロボロス」という図像も存在します。

軍荼利明王は怨敵調伏(降伏と同義)や物事の成就などの利益があるとして信仰されています。

大威徳明王

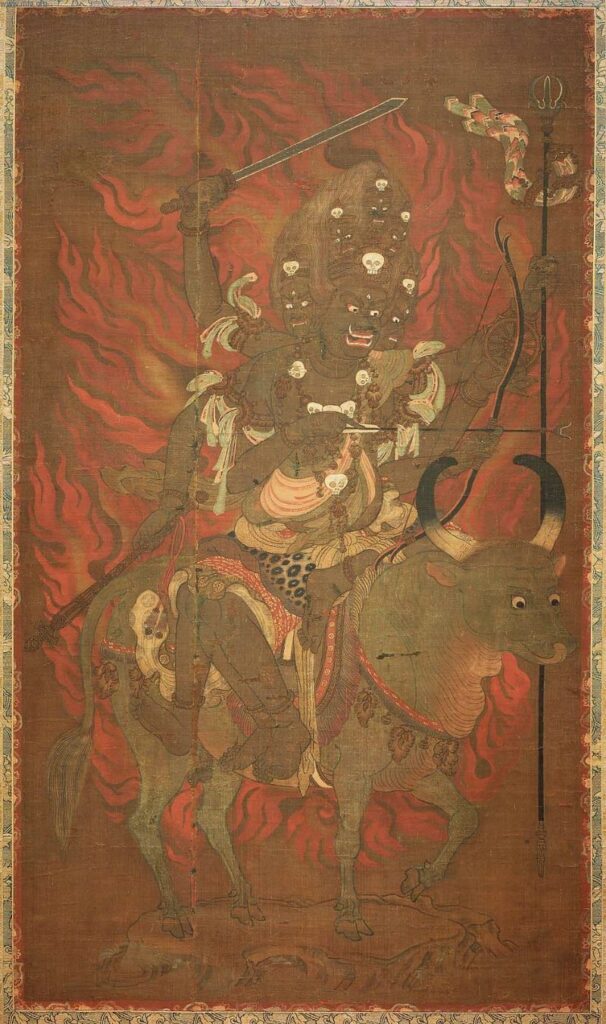

五大明王の一角であり、西方を守護する文殊菩薩の化身が大威徳明王です。

梵名はヤマーンタカ。異名として「降閻魔尊(ごうえんまそん)」を持ちます。

既に紹介した軍荼利明王や降三世明王と同じくヒンドゥー教の神を調伏する尊であり、この大威徳明王は閻魔天、即ち古代インドにおける冥界神ヤマを調伏します。

ヤマは古代インドの神話においては太陽神ヴィヴァスヴァットの子とされ、同時に最初の死者にして死者の王になったと伝承される神格であり、日本では地獄の閻魔大王として親しまれています。

大威徳明王は図像としては六面六臂であり、ここで六という数字が特徴としています。これは六道や六波羅蜜(布施・自戒・忍辱・精進・禅定・智恵)などの数字に当て嵌めたと解釈されます。

剣や三叉戟などを持って水牛に乗る姿も特徴的で、チベット仏教の説話の中では文殊菩薩が水牛の悪鬼を退治する為に自ら水牛の顔をした大威徳明王に変身して倒したという伝承もあります。

水牛が水の中を自由に行き来する点が、大威徳明王が悟りの世界とこの世を往来するという特質に例えられることもあります。

怨敵調伏を司る明王として戦勝祈願、また水牛との関係から農耕を司る仏として信仰されていました。

金剛夜叉明王

金剛夜叉明王は真言宗における五大明王の一角であり、梵名で「ヴァジュラヤクシャ」と呼ばれる尊格です。また、尊名のヴァジュラは金剛、ヤクシャは夜叉を音写したものです。

ヤクシャは古代インドの神話における悪鬼であり、人の精気を吸い取り喰らう存在ですが、仏教においては護法善神の「八部衆(天・龍・夜叉・乾闥婆・阿修羅・迦楼羅・緊那羅・摩睺羅伽)」の一尊として取り入れられ、また十二夜叉大将(薬師十二神将)として薬師如来の眷属でもあります。

また四天王の一角である毘沙門天(インド神話のクヴェーラ)の眷属であるともされ、共に北方を守護します。金剛夜叉明王も北方を守護しますが、これは金剛夜叉明王が夜叉を調伏し、明王が調伏対象の性質を継承するという特質の表れであるとも考えられます。

図像としては三面六臂に弓矢や剣、輪、金剛杵、金剛鈴などを備え、剣や輪には悪鬼や災厄を調伏するもの、弓矢は人の心を引き付ける敬愛の意味があるとされます。

また、金剛夜叉明王の特徴はその「眼」です。正面の顔の眼が上下に重なっており、額にあるものと合わせて五つの眼を持ちます。

烏枢沙摩明王

烏枢沙摩明王は天台宗における五大明王の一角であり、真言宗における金剛夜叉明王同様、北方を守護する尊です。梵名は「ウッチュシュマ」と言いますが、これは「ぱちぱちと燃えるもの」という意味を持ち、元々は古代インドにおける火神アグニの別名でもありました。

仏教では火天がアグニに相当していますが、烏枢沙摩明王がアグニの異称から派生したように、仏教においてアグニは火天と烏枢沙摩明王という二つの姿を持っている事になります。

烏枢沙摩明王はその他の異名として「穢跡金剛(えしゃくこんごう)」「除穢忿怒尊(じょえんふんぬそん)」「不浄金剛」などを持ち、「穢れ」や「不浄」などの語に関係しますが、これは烏枢沙摩明王に纏わる仏教説話に由来します。

説話を簡単に説明します。

釈尊 (釈迦のこと)が涅槃(一切の煩悩を滅し、悟りに到達すること)した際、弟子や神々が集ったが、唯一梵天(ブラフマー)だけがその場に来なかった。

呼びに行くと、そこは糞便が積み上げられバリケードと化しており、誰も近づく事できず、そこで烏枢沙摩明王が現れて不浄物を清め、梵天を釈尊のいる場所へと導いた。

別の経典では、大日如来に従わない大自在天に対して不動明王を派遣しようとしたところ、大自在天は四方を汚物で囲んで使者を寄せ付けないようにしていたが、そこで不動明王が烏枢沙摩明王となり、汚物を喰らいつくして大自在天を如来の所へ連れて行ったと説かれています。

火はあらゆる不浄を焼き尽くして清めるという力を持ち、これが烏枢沙摩明王の役割の大部分を占めています。

この性質から、不潔にして魔物が侵入する経路として考えられていた便所を守護する明王として纏られる事もあり、現在でもトイレにお札が貼られる事もあります。また不浄を衆生の持つ煩悩であると定義し、それを焼き尽くす事で浄化して救済する明王ともされます。

図像的には一面に二臂や四臂、六臂などの多くの姿で表されます。

以上が真言宗・天台宗で祀られる五大明王の紹介になります。

その他の明王

ご紹介した五大明王以外にも明王は存在しています。

経典に名前が登場する明王は非常に多いですが、その中でも比較的広く知られている尊を幾つか紹介していきたいと思います。

大元帥明王

一人目は大元帥明王。元々は古代インドの神話の中で荒野や森林に住むとされた鬼神であり、それが仏教に取り込まれて護法善神となったもので、実際には「帥」の文字を抜いて「大元明王(たいげんみょうおう)」と呼称する事もあります。

梵名は「アータヴァカ」と言い、それを音写したものが「阿吒薄倶(あたばく)」です。「ペルソナ」や「女神転生」シリーズなどのアトラス作品ではアタバクの名で数多くの作品に登場していますね。

また異名として「大元帥阿吒薄倶」、「阿吒婆狗鬼神大将」などと呼ぶ場合もあります。

この明王は平安時代初期の僧である常暁(じょうぎょう)によって中国から請来されたという経歴を持ちます。

常暁は唐に向かう前に奈良の秋篠寺という寺院で修行をしており、仏様に備える水を汲もうと水面を見ると恐ろしい忿怒尊の姿が映り、驚いて書き写して唐に持参しました。そして唐で大元帥明王の修法を学んだ際、この時に見た尊が大元帥明王である事を知ったという伝説が残されています。

大元帥明王の修法は「大元帥御修法(だいげんすいみしゅほう」といい、国家の敵を降伏させ、鎮護国家に役立つとされており、日本では九世紀頃から信仰されていました。唐では国外に流布する事は禁じらた程のものであったとも言い伝えられます。

図像としては四面八臂、一面四臂、一面二臂などに加え、十八面三十六臂、六面八臂などの多くの像が伝えられ、剣や金剛杵、金剛鈴、羂索など、他の明王にもよく見られる法具を持ちます。

また、上述の軍荼利明王や不動明王と同じく蛇を纏うという特徴があります。

愛染明王

『瑜祇経(ゆぎきょう)』という経典に説かれる明王であり、尊名のように「愛欲」に深い関係を持つ明王です。

梵名は「ラーガ・ラージャ」、「マハー・ラーガ」などと考えられ、ラーガは「赤・愛欲」、マハーは「大いなる・偉大な」、ラージャは「王」の意を持ち、意訳して「愛欲の王」の意味を持つとされます。

仏教において、愛欲は数ある煩悩の中でもとりわけ無くすのが難しいものであるとされています。しかし愛染明王はこれを断ち切るのではなく、愛欲の持つ強いエネルギーを利用し、悟りを求める力に転化させる事を説いており、「煩悩即菩提」の教えを体現しています。

図像としては尊名の通りの真っ赤な身体に一面六臂という姿が一般的です。頭には獅子冠(獅子の頭を付けた冠)を戴き、蓮華に座る姿でも描かれ、手には金剛杵や矢、如意宝珠(様々な宝物を出す宝珠)、蓮華などを持ちます。

愛染明王の図像の一つとして弓矢を真上に向けた「天弓愛染明王」というものがあり、愛欲に関係し弓矢を持つという点でインド神話における愛神カーマデーヴァ、ギリシア・ローマ神話におけるエロース=クピドなどと共通しているのが興味深いですね。

孔雀明王

最後に紹介するのが孔雀明王です。

孔雀明王は梵名を「マハーマーユーリー・ヴィディヤーラージュニー」とし、その名の通り孔雀に騎乗した姿で描かれる明王の一尊です。漢訳の経典では「仏母大孔雀明王(ぶつもだいくじゃくみょうおうう)」などとも呼ばれ、毒蛇を喰らう孔雀の特性を神格化した明王となります。

この明王の特徴はその表情にあり、その他の明王が須らく怒りを顕わにした表情を浮かべているのに対し、孔雀明王は菩薩のような穏やかな表情を浮かべています。

また孔雀明王は梵名の「ヴィディヤーラージュニー」が女性形であることから、この明王は元々女性尊であったとされます。

明王諸尊の中でも成立は最も古く、孔雀明王の陀羅尼を説く『孔雀経』には、毒害以外にも様々な災厄を払う効果があるとされます。インドやネパールといった地域では『孔雀経』を含めた五種類の経典が『パンチャラクシャー(五守護陀羅尼)』の名で信仰されていました。

孔雀明王もサンスクリット写本の挿絵として多く描かれましたが、彫刻として造られたものは少なく、インド・ムンバイ東部にあるエローラ石窟群には台座の下に孔雀が彫られた女神の像があり、これが最も確実なマハーマーユリーの例と考えられています。

『仏母大孔雀明王経』という経典には孔雀明王に纏わる説話が語られており、出家して間もない比丘が毒蛇に噛まれて倒れた際、釈尊が孔雀明王の呪文を他の比丘に教えて唱えたところ、毒が消え健康になったと記述されています。

後に孔雀明王は仏教における三毒の貪・瞋・痴(人間の持つ三つの悪徳)をも喰らい尽くし、あらゆる災いを滅する明王として信仰されるようになりました。

また孔雀明王は鎮護国家と雨乞いをもたらす尊でもあり、この明王を本尊とする「孔雀経法」という真言宗の秘密の修法は戦乱・疫病などの国家的な災厄を退ける為に行われたと記録されています。修験道の開祖として名高い役小角はこの修法を極め、鬼神を使役し、空を飛んだという伝承もあります。

図像としては一面二臂、四臂、六臂などの像がありますが一面四臂のものが多く、右の手には蓮華に加え倶縁果(ぐえんか)という、レモンや柚子に近い果実を持ちます。左手には孔雀の羽と吉祥果(きっしょうか:ザクロのこと)を持っています。孔雀明王の持物に関して、蓮華は慈悲、倶縁果は気力の増進、吉祥果は魔除け、羽は災難を払うと解釈されています。

因みにこの孔雀明王も「マハーマユリ」名義で真・女神転生シリーズに参戦していたりします。

まとめ

如何でしたでしょうか。明王は恐ろしい出自や容姿をしていますが、実際には人々を救いたいという意志を持った優しい仏様なのです。

代表的な五大明王の像は国宝として京都の東寺に安置されており、「立体曼荼羅」として有料公開されていますので、興味のある方は是非足を運んでみてはいかがでしょうか。

※参考文献

- ミルチャ・エリアーデ著、久米博訳『エリアーデ著作集 第二巻 豊穣と再生 宗教学概論2』せりか書房、1974年

- 佐藤任著『密教の神々 その文化史的考察』平凡社、2009年

- ヴェロニカ・イオンズ著、酒井伝六訳『インド神話』青土社、2015年

- 田中公明著『仏教図像学 インドに仏教美術の起源を探る』春秋社、2015年

- 下泉全暁著『不動明王 智慧と力のほとけのすべて』春秋社、2015年

- 荒川紘著『龍の起源』紀伊國屋書店、2017年

- 速水侑著『観音・地蔵・不動』吉川弘文館、2018年

- 下泉全暁『密教の仏がわかる本――不動明王、両界曼荼羅、十三仏など』大法輪閣、2019年

- 石井亜矢子『仏像解体新書』小学館、2020年

コメントを残す