日本に32,000社もあると言われる稲荷神社。

商売繁盛のご利益があるとされることから、日本中で信仰されていますよね。

しかし実は稲荷神社には、「ふたつの種類」があるって知っていましたか?

そこには歴史にまつわる不思議な話がたくさん残っています。

今回は豊川稲荷(とよかわいなり)に行く前に知っておきたいミステリーをご紹介しましょう。

Contents

まずは知っておきたい神社とお寺の違いとは

私たちが良く見る「お稲荷さん」こと稲荷神社のシンボルは、白い狐と赤い鳥居。

そこには「稲荷神」という日本古来の農業・繁栄の神さまがお祭りされています。

さて、ここで質問です。

「神社」と「お寺」の違い、分かりますか?

まず神社には「アマテラス」「スサノオ」などの神さまがお祭りされています。

これらの神々は古事記や日本神話が元になっており、私たちは拝殿(はいでん)という神のすみかに向かって参拝をします。

また神社には鳥居があるのも特徴です。

それに対し仏教のお寺には「釈迦如来(しゃかにょらい)」「阿弥陀如来(あみだにょらい)」などの仏さまがいらっしゃいます。

仏教は日本のものではありません。

ルーツをたどると、インドが発祥の宗教です。

そして私たちがお寺に参拝に行くときには、本堂にいらっしゃる仏像(ご本尊)に対してお参りをします。

つまり、

- 神社=神さま、日本神話、神道、鳥居、拝殿

- お寺=仏さま、仏教、仏像、本堂

ということになります。

ときには「ここは神社?お寺?」とこんがらがってしまいがちですが、本来はこのふたつは別のものなのです。

そう分けていくと、稲荷神社には鳥居がありますし稲荷神を祭っています。

れっきとした神社であるということが分かりますね。

なぜ!?神道と仏教がミックスされている豊川稲荷

今回のこの記事のメインテーマは「豊川稲荷」ですので、さっそくこの稲荷のご紹介をしましょう。

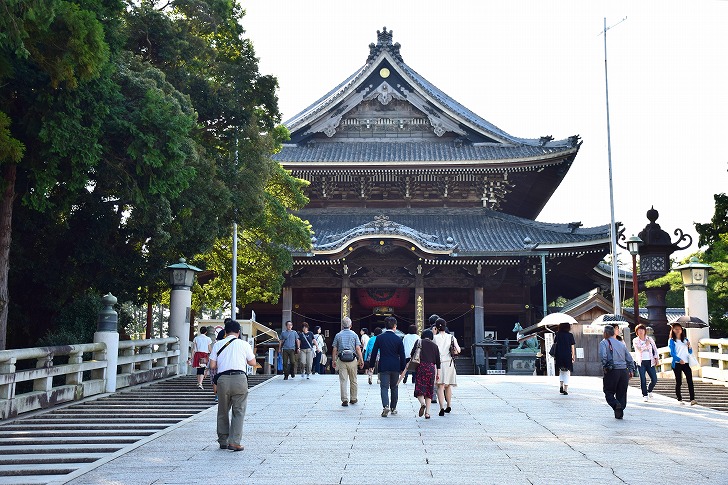

豊川稲荷の正式名称は「円福山豊川閣妙厳寺(えんぷくざんとよかわかくみょうげんじ)」、愛知県豊川市にある曹洞宗(そうとうしゅう)の寺院です。

ここは日本三大稲荷のひとつとされており、商売繁盛のご利益があることから人気のお寺なのです。

ここで「おかしいな」と思った方もたくさんいるでしょう。

「稲荷」なのに、「曹洞宗の寺院」とは変ですよね。

先ほどの神社とお寺の区分けに当てはまりません。

じつは豊川稲荷は、一般の稲荷神社とは違います。

豊川稲荷でお祭りしているのは「稲荷神」ではなく「ダキニ天」と呼ばれる仏教の仏さまであり、れっきとした仏教のお寺なのです。

これはお寺の正式名称を見ると分かります。

円福山豊川閣妙厳寺という名前には「神社」「社」という文字が入っていませんよね。

それに対し、一般的な稲荷神社は「稲荷神」を祭り、京都の「伏見稲荷大社」を総本山としています。

これらの神社では、ダキニ天は祭っていません。

そして豊川稲荷は、「稲荷神社ではないのに狐さまがいる」「お寺なのに鳥居がある」という不思議な状態になっています。

それではなぜこのような「神社とお寺の、祭られる神仏のミックス」が起きてしまったのでしょうか。

ダキニ天の由来と、「恐ろしい」と言われる理由

ダキニ天は今では繁栄・商売のご利益がある神とされていますが、もともとはインドの「ダーキニー」という女神が由来となっています。

このダーキニーは、生命力や豊かさを司る神であるのと同時に、半年以内に死ぬ人を予知してはその魂を喰らいに来るという恐ろしい面も持っていました。

このインド古来の女神は、のちに仏教に取り込まれます。

その際にダーキニー神の残酷な性格がクローズアップされ、ダキニ天は人間の魂や肉体を食べつくす恐ろしい存在として認識されるようになったと言われます。

それでは、インドの女神であったダキニ天はなぜ日本仏教に入り込んできたのでしょうか。

それは、弘法大師空海が民衆の願いを広く叶えるためにインドから呼んできたからだと言われています。

そのため当時の日本ではダキニ天は空海の広めた真言密教と深く関係していました。

日本に入って来てからのダキニ天は仏教の教えを受け入れて心を改め、良い神である「善神(ぜんしん)」となりました。

そして、生きた人間ではなく死者の心臓のみを食べることを許されたと言います。

これだけでも十分に恐ろしいイメージがありますが、仏教に限らず神々というのは残酷な面を持っています。

神仏と聞くと、聖なるもので汚れなどないと思ってしまいがちですが…そもそも私たち人間にもダークな面は必ずありますよね。

そして神々は私たちを超える存在でもあり、私たち以上に喜怒哀楽が大きい存在でもあります。

神仏は私たちを救い、ときには波乱に巻き込み、導いてくれます。

ただの「良い子的な存在」では、そのようなことはできません。

私たちが困っているときに、優等生に上から目線で説教をされても全く助けにならないのと同様に、神仏にも人間味があることで逆に救いがあるのではないでしょうか。

ダキニ天が乗っていた白い狐がキーワード

稲荷信仰には昔から「気を付けないと怖い」、「信仰をやめると祟られる」などのネガティブな噂もありました。

これにはダキニ天の性格と、稲荷のシンボルとも言える狐さまが大きく関係しています。

ダキニ天は白い狐に乗っていると言われています。

そのため日本に入ってきた後に、稲荷神のお使いである狐と同一視され、混同が始まりました。

その結果、ダキニ天も開運出世や商売繁盛の神として民衆からの信仰を集めるようになったのです。

しかし、かつて人の魂や肉体を取って喰っていたという性質は善神になっても無くなってはいませんでした。

ダキニ天は人の魂と引き換えに欲望を叶えるとされ、あの織田信長や徳川家康は政敵を呪い殺すためにダキニ天を信仰していたと言われています。

このように長い間人の裏のどろどろした欲望に関係してきたダキニ天は、「人を恨む気持ち」や「金銭に関わる欲望」も大好物と言われます。

まさに権力者の裏の顔と密接な関係を持っていたと言えるでしょう。

そしてダキニ天が乗っているとされる狐も、その欲望を叶える代わりに魂やマイナスの念を欲する「低級霊」として扱われるようになっていきました。

稲荷神社が「危険」とされていたり、狐に取りつかれてしまうことが恐ろしいとされるのはこの低級な狐たちのせいなのです。

これらの低級霊たちは、手入れのされていない稲荷神社に住み着きます。

そして人間の心の隙間に入り込んでいきます。

ちょっとでもイタズラをされてしまうとそれだけで顔つきが変わったり、精神がおかしくなってしまい俗に言う「狐憑き(きつねつき)」の状態になってしまいます。

また完全に魂が奪われてしまうこともありますから、古い稲荷神社に用も無く立ち入ることはとっても危険なことなのです。

しかしこのように悪いイメージがある狐ですが、本来は「稲荷神のお使い」「ダキニ天の乗り物」という聖なる動物です。

低級霊以外は怖がる必要はありません。

狐はもともと、イタズラ好きでやんちゃな動物です。

そのため人間にちょっかいを出したがるという性質からこのような話が多くなっていったのでしょう。

狐がいつしか神になり、枝分かれして行った

このように「恐ろしい」とされており諸説が入り乱れている稲荷信仰ですが、少し整理をしてみましょう。

- 伏見稲荷神社を総本山とし、豊穣の神「稲荷神」をお祭りする

- 狐は神ではなく、稲荷神のお使いである

- 空海が呼び寄せたとされる「ダキニ天」をお祭りする、仏教のお寺である

- ダキニ天は元々はインドの女神、生命力を司るとともに人の魂を喰うとされていた

- 仏教に混ぜられた後は、善神となった

- ダキニ天の乗っていたのが狐であったため、稲荷信仰と混同されるようになった

このように並べてみると、豊川稲荷を含む稲荷信仰は怖いものではなさそうに感じます。

しかし都市伝説のように残る「稲荷信仰はやめるとたたられる」、「狐に取りつかれると怖い」という話はどこから出てくるのでしょうか。

そのポイントは、ダキニ天ではなく「狐」にありそうです。

先ほど、放置された稲荷神社に低級な狐の霊が残ると書きました。

神社の手入れがされなくなると、神は「役目は終わった」と自分から立ち去ります。

しかし、低級な狐たちは神社を離れることができず住み着くことになります。

かつてその神社に神がいたときは、人は神に願いを聞いてもらうために神のお使いである狐に油揚げを奉納していました。

しかし神が不在となった途端、狐たちは使いであることを忘れ人からのお供え物を「自分のもの」にするようになってしまうのです。

一般の稲荷神社でも、稲荷寿司を持って行くとあっという間に消えてなくなるという不思議な現象があると言います。

ましてや、神に仕えることのなくなった低級な狐たちは好き勝手に動き回ります。

そのようなミステリアスな現象や、狐たちのイタズラ、狐憑き、または気まぐれによるご利益を見た人間たちがいつしか「狐自体を神とする信仰」を生み出すようになっていくのです。

豊川稲荷はメジャーなお寺、怖がることはあまりない

このように稲荷信仰にはいろいろな側面があります。

そのため豊川稲荷は「ダキニ天」「狐のご利益とたたり」というイメージから怖いものに思われがちですが、決してそのような場所ではありません。

きちんとお参りをすることで大きなご利益がいただける、れっきとしたお寺なのです。

そのためパワースポットとしても毎日たくさんの人が訪れています。

ただし、お参りの際の注意点をひとつ挙げておきましょう。

まずお参りをしてすぐに叶った願い事には、注意が必要だということ。

これは本当の意味で叶ったわけではなく、運を前倒しでもらっただけということがあるからです。

例えば「臨時収入が欲しい」と願い、すぐに収入があったとします。

それに喜び、何度もお参りをしては願いを叶え続け、謙虚な気持ちや努力を忘れてしまうと大変なことになります。

先回りして受け取った運気が尽きた後には、どん底の日々が待っているかも知れないからです。

そのためにも、ただ受け取って喜ぶだけではなく「いただいた運気をうまく使います」、「一層努力します」という気持ちを持っておくことが必要なのです。

信仰が混ざり合った裏スポットが存在する

それよりも、豊川稲荷を超えるもっとミステリアスな場所があります。

あまり知られていないことですが、一般的な稲荷神社の総本山・伏見稲荷大社の裏手には、たくさんの「稲荷からの派生宗教」のお社が乱立した一角があるのです。

住所などは分かりません。

稲荷山の裏手、としか説明できない場所になります。

そこには「ダキニ天」「大黒天」「狐」「神社」「寺」「鳥居」…今まで出てきたキーワードがミックスされ、もはや「宗派」とか「〇〇系」などのカテゴリ分けが不可能なお社がたくさん並んでいます。

観光客でも稲荷山をひと回りする際には通ることのある場所ですが、決して明るい感じのするエリアではありません。

もし夕方以降に迷い込んでしまったら、さっさと通り過ぎるようにしましょう。

日本一メジャーな稲荷神社の総本山の裏手に、そのようなマイナー宗派の集まる場所がひっそり残っている…まさに日本の「混沌とした多神教」を象徴するものだと思えますね。

まとめ 豊川稲荷で大きなご利益を!

ネットにも「ダキニ天は怖い」、「狐にたたられる」というネガティブワードがたくさん見受けられる豊川稲荷。

しかしきちんと調べてお参りをすることで、大きなお願いが叶う場所でもあるのです。

稲荷系の信仰はびっくりするほど枝分かれしているので、はっきりとまとめることが不可能なほどです。

とにかく悪い狐にイタズラされないように気を付けつつ、稲荷信仰を楽しむようにしましょう。