旧約聖書には、数多くの預言者が登場します。

神の戦車を幻視したとされるエゼキエル、神を賛美する熾天使(セラフィム)たちを見たイザヤ、かのバビロン捕囚を予言したエレミヤなどの生涯は聖書の中に記され、旧約聖書の中でも重要視されています。

ただ旧約聖書にはもう一人、キリスト教やユダヤ教を代表する預言者について語られており、それがかの有名なモーセです。

その活躍と生涯は『創世記』の次にあたる『出エジプト記』の中で詳細に語られており、神から十戒を授かった人物として知られています。

今回は、そんなモーセの物語について紹介していきます。

Contents

モーセの出生とファラオの勅命

モーセは『出エジプト記』の記述に曰く、エジプトに住んでいたイスラエル人家族の息子として生を受けました。彼にはアロンとミリアムという兄姉がおり、一家の末っ子でもありました。

ですが、彼が生まれた当初、エジプトにはファラオにより「生まれた男児を全員ナイルの河に流す」という令が敷かれていました。

彼の母親は生まれて三ヶ月まではどうにか隠していましたが、彼が成長してくると難しくなり、ナイルの湖畔へと彼を連れて行きます。

母親は籠の中に幼いモーセを入れ、葦の茂みの中に置きました。そのまま母は去りますが、姉のミリアムがそこを観察しており、丁度良いタイミングで、その湖畔にファラオの王女が水浴びをしに来たのです。

ファラオの王女は茂みの中にある籠を見つけ出し、自分に仕える女性に取って来させると、中に赤ん坊がいる事に気づきます。

不憫に思った王女は赤ん坊のモーセがヘブライ人である事を察し、その時、見張っていたミリアムが王女の前に姿を現し、「ヘブライ人の乳母を呼んで参りましょうか?」と申し出ます。

王女もミリアムにその事を頼み、母親をモーセを育てる乳母という名目で連れて来ました。

母は赤ん坊が成長すると王女の下へ連れて行き、その子供は王女の子供となりました。

その時に王女は「私が水の中から引き上げた(マーシャー)ので、この子はモーセと名付けましょう」と言い、この時に初めてモーセは名前を付けられました。

偶然、そして居合わせた姉の機転によってモーセは河流しの危機を回避し、ヘブライ人でありながらもファラオの子として育てられる事になります。

旧約と新約に語られる神話の類型

(画)ハインリヒ・フェルディナント・ホフマン

「新たに生まれた子を流す」という伝承に近いものが新約聖書の中にも実は登場しており、それが新約聖書『マタイによる福音書』の2章に語られる「幼児虐殺」、つまりイエス・キリストの生誕に纏わる説話です。

救世主の誕生は東方から来た占星術師によって、当時のユダヤ王国の王であったヘロデ大王に知らされます。

ヘロデ大王が祭司長や律法学者たちを集めて救世主が誕生する地を聞くと、彼らはベツレヘムという地に生まれると言いました。

ベツレヘムは聖地エルサレムから南に10㎞ほど離れた場所にあり、現在ではパレスチナ自治区の中にある街です。

占星術師たちはヘロデ大王に「その子の事を調べて、見つかったら私に教えてくれ」と命を受け、ベツレヘムの地へと向かいます。すると、東方で見た星が先導するように進み、イエスの生まれた家の上で止まりました。

家に入ると幼児のイエスがおり、彼らは大喜びでイエスを拝み、黄金や薬などを贈り物として捧げます。そのまま帰るところでしたが、夢の中で「ヘロデの所へ帰るな」というお告げがあり、ヘロデ大王の下に寄らず、別の道を通って自分達の国へと帰りました。

彼らは一般的に「東方の三博士」と総称される事が多いですが、聖書内では何処の国から来たのかは明確に言及されていません。

ですが、この占星術師たちは元々「マゴイ(magoi)」と書かれており、このマゴイは本来、古代ペルシアの神官階級としての意味合いを持っていました。

一説では、この神官たちは古代ペルシアで隆盛したゾロアスター教の神官であるともされます。

ヘロデ大王は占星術師たちが帰って来ず、彼らに騙されたと思って大激怒します。その結果、学者たちの証言に基づき、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の子供を全員虐殺させるという暴挙に出ます。

モーセもイエスも、神との契約を担う者として、キリスト教においては非常に重要視される人物です。時代的には大きく隔たりがあっても、二者の間に共通する説話があるというのが面白いところですね。

また、聖書以外の神話に視野を広げて見れば、新生児の殺害に関する神話はギリシア・ローマ神話にも存在します。

ギリシア・ローマの神話においてはゼウス以前の神々の王であったクロノス(サトゥルヌス)は「自分の子に王座を奪われる」という予言を恐れ、自分と妻レアーの間に生まれた子供を次々と飲み込んでしまいます。

この神話は絵画の題材としても用いられ、「怖い絵」として有名な「我が子を喰らうサトゥルヌス」として知られています。

エジプト逃亡と神から授けられた「三つの印」

さて、無事に成長したモーセですが、成人を迎えたある日を境に、彼の人生は大きく動き出します。

ある日彼は同胞のヘブライ人の所へ行き、彼らに思い労働が課されているところを目にします。

そしてその場に居た一人のエジプト人が同胞の一人を虐待しており、あろうことかモーセはそのエジプト人を殺してしまいます。

後日、二人のヘブライ人が喧嘩をしていたので仲裁に入ると、「お前も俺をあのエジプト人のように殺すのか?」と言われ、己の所業が既に知れ渡っている事に気付きます。

王であるファラオはその事を聞くも、その時既にモーセはファラオの手を逃れており、アラビア半島北西部に位置するミディアンという地に向かっていました。

それから長い年月が経過したある日、彼が羊の群れを追っていると「神の山」と呼ばれるホレブ山へと辿り着きました。そこで彼は不思議に燃え盛る柴を目にし、その中に神の御使いの姿が現れます。

すると神はその柴の中からモーセに声をかけ、自分がイスラエルの神である事を告げます。

神はエジプトに住むヘブライ人たちの状況を知り、彼らを救い出してエジプトを脱出するようにモーセに命じます。

この時モーセは神に対し、自分がヘブライ人達に話す時、神の名は何といえば良いのかを訪ねます。しかし神は明確な名を明かさず、「わたしはある。わたしはあるという者である」と答えました。

ですがモーセは神に「それでも彼らは『主がお前なんかの前に現れる訳がない』と言って信用してくれない」と反論しました。

預言者として疑われる事が心配で中々納得しないモーセに対し、神は「杖が蛇になる」「手が皮膚病になる」「ナイルの川の水が血に変わる」という「3つのしるし」を授けます。

それでもまだモーセには不安な部分があるようで、彼は「貴方がそう言っても、私はあまり弁が立つ方ではないのです。誰か他の方をあたって下さい」と言います。

あまりのしつこさに流石の神も若干キレ気味になりますが、「お前には弁の立つアロンという兄がいるではないか。彼がお前に会ったら喜ぶから、語る言葉は彼に託せ。だからお前はこの杖を持って今授けた「しるし」を行え」と諭します。

こうして、イスラエルの神との対話を経て、モーセはエジプトに戻る事になります。

聖書の神の真名とは?

聖書の神というのは、基本的には「主」や「神」、また「父」といった名で言及され、聖書内において具体的な神名が語られる事はありません。

というのも、ユダヤ教における「十戒」の中に「神の名をみだりに唱えてはならない」という戒律があり、また神に対する畏敬の念から口にされる事が減っていったのです。

故に、ヘブライ語で神を意味する「エル」や複数系の「エロヒム」、「主」を意味する「アドナイ」などの異称を持ち合わせています。

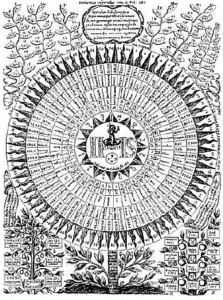

また、旧約聖書内において扱われる名称の中でも多いのが「YHWH」という語であり、神を表す四文字である事から「神聖四文字(テトラグラマトン)」と呼称され、その数なんと6500回以上登場するとされます。

神聖四文字の正しい読み方には諸説ありますが、一般にヤーウェ、あるいはヤハウェなどと呼称され、神話学や宗教学の分野では専らヤハウェという読み方が用いられている事が多いです。

後世になると、異称の一つであった「アドナイ(主)」がギリシア語聖書にも導入されて「キュリオス(主)」と訳されました

2世紀頃より始まったユダヤ教の神秘主義カバラの体系においては「シェムハムフォラシュ」という、神の秘められた72の名前が想定されています。

エジプトを襲う厄災

モーセは神から「3つのしるし」と杖を授かった後、エジプトに戻って兄アロンと合流します。

そのまま二人はファラオの下へ向かい、いよいよヘブライ人を連れてエジプトを出る為の交渉をしに行く事になりました。

そこで彼らは「イスラエルの神が『私の民を去らせ、荒野で私の為に祭りを行わせなさい』と言ったので、どうかヘブライ人をエジプトから去らせて下さい」と懇願しますが、ファラオの方は全く聞く耳を持たず、「お前たちも自分の労働に戻れ」と一蹴します。

モーセはここで、神から授かったしるしの一つを使い、杖を蛇に変えて見せます。ですがファラオに仕える魔術師達も同じ事が出来たので、ファラオの心が動く事はありません。

それから神は、エジプトに様々な厄災を齎します。それが以下の通りです。

| 第1の厄災 | ナイルの水が血に変わる |

|---|---|

| 第2の厄災 | エジプト中をカエルが覆う |

| 第3の厄災 | 地の塵が全てブヨになる |

| 第4の厄災 | アブの群れが襲い来る |

| 第5の厄災 | 疫病で家畜が死ぬ |

| 第6の厄災 | 家畜や人に腫物ができる |

| 第7の厄災 | 雹が降る |

| 第8の厄災 | バッタが襲い来る |

| 第9の厄災 | エジプト全土が暗闇になる |

| 第10の厄災 | エジプト中の新生児が死ぬ |

神は10番目の厄災の際にエジプト中を巡り、新生児を一人残らず殺してしまいましたが、仔羊の血で印をつけたヘブライ人の家は何もせずに通り過ぎたとされ、ユダヤの祭事である「過越祭(すぎこしさい)」の起源となっています。

また、厄災を齎したという逸話からヤハウェという神は本来疫病などを司る神であったのではないかとも解釈され、俗説や都市伝説といった分野では、日本で信仰される牛頭天王と結び付けられる事があります。

学術的な解釈では、このヤハウェは本来パレスチナ南方に源流を持つ嵐の神であるとされ、旧約聖書の『詩編』では「雲を駆って進む方」と、天候神だった事を伺わせる描写が見受けられます。

ヤハウェは最初からイスラエルの神だった訳ではなく、そもそもイスラエルが初めて登場するのはエジプト第19王朝時代に遡り、非定住の部族集団として記録されています。

元々彼らはカナン地域一帯で祀られていた最高神エルを信仰しており、後にヤハウェの信仰が導入されてエルと習合した結果、ヤハウェが『士師記』5章などで言及される「イスラエルの神」になっていきました。

流石のファラオもエジプト中の子供と家畜を殺されるのは堪えたのか、ようやくヘブライ人達を解放する事を許可します。

晴れて、モーセとアロンが率いるヘブライ人たちはエジプトを抜け、「約束の地」であるカナンへと向かって旅立ちます。

ウガリット神話、或いはカナン神話における最高神。

カナン全域で祀られており、その名は「神」を意味する普通名詞に由来する。

神々の母であり、樹木や樹柱の姿で表される女神アシェラトを対偶神とする。イスラエルの民間ではヤハウェの対偶神でもあった。

地中海や死海、ヨルダン川に挟まれた一帯の地域のこと。

旧約聖書内では「乳と蜜の流れる場所」と言及され、神が始祖アブラハムの子孫に与えると約束した事から「約束の地」とも呼称される。

海割りの奇跡とモーセの十戒

モーセとアロン率いるヘブライ人たちはエジプトを脱出し、カナンへと向かいますが、神は昼の間は「雲の柱」、夜は「火の柱」となって彼らを先導します。

ですが、あと少しの所で紅海と呼ばれる海に道を阻まれた上に、重要な労働者を失うのが惜しくなったエジプト軍が後ろから迫ってきます。

絶体絶命の危機に陥る一行ですが、その時、神がモーセに「杖を高く上げ、手を生みに向かって差し伸べて海を二つに分けなさい」と告げます。

モーセは言われた通りにすると本当に海は二つに割れ、ヘブライ人たちは紅海を渡り切る事が出来ました。

エジプトの兵士たちもその後を追いますが、渡り切る前に両側から海が押し寄せて来てしまい、彼らは流されてしまいます。

『出エジプト記』において、逃亡するモーセを追いかけたのは世界史に名高いラムセスⅡ世であるともされ、創作においてはモーセと義兄弟として扱われる事もあります。

このラムセスⅡ世は『Fate/prototype 蒼銀のフラグメンツ』『Fate/Grand Order』などのFateシリーズではギリシア語名の「オジマンディアス」として参戦しており、こちらではモーセとは義兄弟だったという設定が採用されています。

この『出エジプト記』は大体紀元前15世紀から12世紀頃の出来事であると想定されていますが、これ程の大移動があったという証拠は特になく、実際には小規模なクループだったと考えられています。

紅海を渡り切った彼らはその後もカナンに向かって突き進みますが、その後の旅は過酷なものでした。

彼らは荒野の中を通っていきますが、その途中でイスラエルの人々はモーセとアロンに不平を言い始めます。というのも、彼らはエジプトにいた頃には肉の入った鍋やパンを沢山食べる事が出来たのに、カナンに出発してからはそういった豪華な食事は出来ていなかったのです。

神はそんな彼らに対し、毎日の夜に薄い鱗のような「マナ」と呼ばれる食べ物を天から降らせ、イスラエルの人々は40年もの間それを食べて過ごしました。

彼らはそれを壺の中に入れて持ち歩いたとされ、蜜の入った菓子のように甘く、決まった量以上に取る事は許されませんでした。

それから彼らはその後シナイ山へ向かって行くと、雷鳴が鳴り響き、神が山頂に現れます。モーセはその山頂へと何度も赴き、神との契約を取り付けます。またその際、モーセは神から10の戒律である「十戒」を授けられました。

その十戒に関してはキリスト教の宗派ごとで幾つか違う部分もありますが、一般的に知られているのが以下のものです。

- 他の神を崇めてはならない

- 偶像を作ってはならない

- 神の名をみだりに唱えてはならない

- 安息日を守らねばならない

- 父母をうやまわねばならない

- 殺してはならない

- 姦淫してはならない

- 盗みをしてはならない

- 偽証をしてはならない

- 隣人の妻を欲しがってはならない

- 隣人の財産を欲しがってはならない

その後もモーセは何度もシナイの山頂に登り、十戒が刻まれた2枚の石板を授けられたとされます。

モーセvs大天使!?

数ある伝承の中で、モーセのかなりアグレッシブな言い伝えがあり、彼がシナイの山頂で十戒を授かる際にカマエルという大天使が妨害しようとしたというものがあります。

この大天使は「神を見るもの」という意味を持っており、「能天使」という階級に属しています。同時に12000人もの「破壊の天使」を率いており、太陽を統括する程の天使でした。

ヤコブが格闘した天使が彼であるともされますが、モーセはあろうことかカマエルを殺害してしまったというのです。

ヘブライ人を率いる指導者というイメージが強いですが、存外にぶっ飛んだエピソードもあるのが面白いところですね。

「黄金の雄牛」と「青銅の蛇」

モーセが山頂に行ったきり戻って来ない事が心配になったイスラエルの人々は、モーセの兄アロンの下へ集まります。

彼らはアロンに「どうか私達に先立つ神々を造って下さい。モーセがあの後どうなったか分からないのです」と要求しました。

対するアロンは仕方なく「貴方達が身に付けている金の耳輪を外して持ってきて下さい」と答えると型を作り、若い雄牛を象った像を造りました。

その事を見た神はモーセに対し「すぐに下山しなさい。貴方が導いた民は堕落し、私が命じた道から逸れ、若い雄牛の像を崇拝して生贄を捧げている」と言い放ちます。

早速イスラエルの人々は十戒の一つ「偶像崇拝をしてはならない」という戒律を破ってしまったのです。

当然神は激怒し、イスラエルの人々を滅ぼそうとしました。不味いと思ったモーセは必至に神をなだめ、どうにか怒りを収めて貰う事に成功しました。

その後彼は下山し、アロンに激しく怒り、黄金の雄牛はモーセの手で粉々に破壊されました。

その後の物語は『レビ記』や『民数記』といった聖書箇所で語られており、モーセは十戒が書かれた石板を「契約の箱」と呼ばれる箱に入れ、これを先頭にシナイ山を出発します。

神との契約を果たした後でも、やはり旅の最中でトラブルは起きてしまいます。その中ではイスラエル人がモーセとアロンに対して不平を言ったり、また反逆するという事件もありました。

彼らが旅路の途中でホル山という山を旅立った時のことです。彼らは長旅に耐え兼ねて神とモーセに逆らって文句を言いました。この事が神の怒りを買ってしまい、「炎の蛇」と呼ばれる毒蛇が送られます。

蛇はイスラエルの人々を噛み、多くの死者が出ました。この事を畏れた人々は神が怒りを鎮めてくれるようにモーセに懇願します。

頼まれたモーセが神に祈ると、神は「蛇を造り、旗竿の先に掲げなさい。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば生き永らえる事でしょう」と答えました。

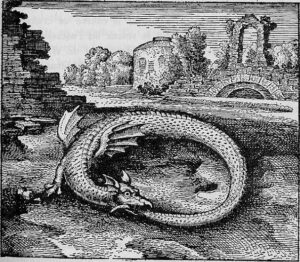

そこでモーセは青銅の蛇を造り、噛まれた者にそれを仰がせる事で事なきを得ました。

ユダヤ・キリスト教の蛇信仰

さて、ここでは造られた「青銅の蛇」が人々を救っているという構図になっていますが、ユダヤ・キリスト教における「蛇」はどういった見方がされているかと言うと、『創世記』においてアダムとイヴを惑わしたあの蛇のように、往々にして「悪」の立ち位置として描かれています。

新約聖書における『ヨハネの黙示録』の中で、『創世記』の蛇は魔王であるサタンと結び付けられ、より悪魔的なイメージが強調されています。

蛇という生き物は本来、脱皮をするという生態や男根との結びつきから「死と再生」や「生命力」、「循環」などのシンボルとして捉えられていた動物です。

この思想は世界各地に見出だす事が出来、世界保健機構(WHO)のマークにも採用されている蛇が巻き付いた杖はギリシア神話における医療神アスクレピオスの杖に由来しています。

聖書の中では悪として描かれる事が多いですが、この「青銅の蛇」の記述に関して言うのであれば、モーセの時代(紀元前13世紀頃)のユダヤ人の間にも蛇への信仰があった事を示す記述になっているとも考えられています。

また、紀元前2世紀頃には蛇の尾を持つヤハウェの浮彫が造られていた事もありました。

蛇への崇拝は後世になると、キリスト教最古の異端派とされたグノーシス主義という宗派に継承されていきます。

この思想は旧約聖書の神を徹底的に敵視し、その神が造った物質世界が不完全である事を「認識(グノーシス)」する事で今の宇宙を脱却し、魂の故郷である「充溢領域(プレーローマ)」という天上世界に帰還する事を目的とする思想でした。

グノーシス主義には幾つかの派閥があり、その中の一つであったオフィス派という宗派はヤハウェを悪の神と見なす一方、『創世記』における蛇を知恵に長ける事からキリストと同一視していました。

この宗派のシンボルは「ウロボロス」という蛇の図像であり、蛇が自分の尾を噛んで円形になっているものでした。このウロボロスは錬金術の思想などにも見る事が出来、主に「善悪の合一」や「物質世界の限界」などを象徴します。

モーセの最期

![山頂より約束の地を眺望するモーセの描画(1907年)[7]](https://mythpedia.jp/wp-content/uploads/2022/05/524px-The_Death_of_Moses_crop-262x300.jpg)

しかし、「約束の地」であるカナンを目指していた彼らですが、事あるごとに不平不満を言い、神を侮るような所業を繰り返していた為に40年の間カナンに入れず、荒野を彷徨う事になってしまいます。

そして、エジプトを出て以来ずっとイスラエルの人々を率いていたモーセも約束の地に入る事なくその生涯を終える事になりました。

ですが神はモーセが死ぬ直前、彼をカナンの一番近くにあるネボ山という山に登らせます。このネボ山はヨルダンの西部に位置する山であり、モーセは神がかつて祖先に約束した地を一望する事が出来ました。

モーセの遺体は、イスラエルの東にあったモアブの谷に埋葬されたとされます。

これまでの主な指導者が去ってしまった訳ですが、その後はヨシュアという人物がイスラエルの人々を率いていく事になります。

まとめ

如何でしたでしょうか。今回は旧約聖書最大級の預言者モーセの説話と共に、軽い解説などを挟む形で進めさせて頂きました。

ユダヤ教・キリスト教の聖典として知られている旧約聖書ですが、モーセ以外にも数多くの預言者は登場し、個性的なエピソードも多く記録されています。

例えばイスラエルの族長であったヤコブは神とレスリングをして勝利を収めるという、かなりの武闘派であった事が伺える説話を持っていますし、預言書の一つ『ダニエル書』では世界の終末に纏わる神秘的なビジョンが多く展開されており、読んでいてワクワクさせるものが多く収録されています。

やはり聖書は分厚く、入り辛いイメージが強いと思います。ですが最近では初心者向けの書籍も多く出版されているので、聖書を読んでみたいという方は最初にそのような書籍から入ってみるのも良いかもしれませんね。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

参考文献

- 日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年

- 学研『ユダヤ教の本 旧約聖書が告げるメシア登場の日』学習研究社、1995年

- 西村賀子著『ギリシア神話』中公新書、2013年

- スーザン・グリーンウッド著、田内志文訳『魔術の人類史』東洋書林、2015年

- 荒川紘著『龍の起源』大修館書店、2017年

- 小林登志子著『古代オリエントの神々 文明の興亡と宗教の起源』中央公論社、2019年

- 月本昭男監修『図説 一冊で学び直せるキリスト教の本』学研プラス、2020年

- グスタフ・デイヴィットスン著、吉永進一訳『天使辞典』創元社、2020年

- カート・セリグマン著、平田寛、澤井繁男訳『魔法 その歴史と正体』平凡社、2021年

コメントを残す