人類の歴史の中でも最も古い文明、通称「四大文明」の一つとして挙げられるのがエジプト文明です。

ピラミッドや巨大な神殿などを想起する方が多いと思われますが、エジプト世界では太陽神に対する崇拝が重要視されており、歴代のファラオは太陽神の子孫であるとされていました。

同時に、古代エジプト神話においては「死後の世界」に関しても重要視されており、冥界の神としてオシリス神、そして、オシリス神に纏わる神として戦争神セトも重要視され、信仰を集めていました。

セトとオシリスは神話においても深い関係があり、ただ兄弟神というだけでなく、互いに殺し殺されたという、浅からぬ因縁があります。

そこで今回は、この二神とその神話、当時の信仰などについて紹介していきます。

Contents

セトってどんな神?

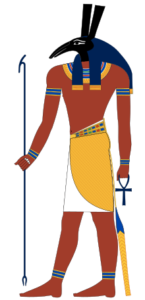

最初にセト神について概説していきます。

セト神はエジプト神話における神の一柱であり、ヘリオポリス九柱神の一人として数えられます。

神格としては戦争と砂漠、また嵐などを司り、大地の神ゲブと天空の女神ヌートの子で、冥界神オシリスの他に地母神イシス、葬祭の女神ネフテュスを兄弟に持ちます。

エジプト神話の創世神話に登場する神のグループ。ヘリオポリスというのは古代エジプトの都市のことであり、創造神アトゥム、大気神シュー、湿気の女神テフヌト、大地神ゲブ、天空神ヌート、戦争神セト、地母神イシス、冥界神オシリス、葬祭の女神ネフテュスなどが含まれる。

後述する神話のように、セトは荒々しく粗暴な性格を持っており、どちらかと言えば悪神のような役回りを担っています。しかし太陽神ラーの航海においては大蛇アペプを討ち払うという役割も担っており、善神的な側面も併せ持っています。

加えて面白い事に、後世では自身が討ち倒したアペプとも同一視されていきます。

彼は穀物神でもあるオシリスを殺すという性質から、地上に生る穀物を吹き飛ばす嵐の神、つまり天候神としての性格も併せ持っているとされました。

これにより、セトによるアペプの討伐というのは世界の神話に偏在する「蛇(竜)を討伐する天候神、或いは軍神」の系譜であるとも言えるでしょう。

エジプト神話における大蛇。原初の水(混沌)の中、或いは天に棲むとされ、太陽神ラーの毎日の航海を妨害すると伝承される。

荒天の日はアペプの一時的な勝利とされるが、戦争神セトによって討ち払われる蛇でもある。

エジプト神話における地母神。豊穣神として知られ、女神ハトホルとも同一視される。この女神の信仰は後に地中海沿岸へと広がり、ギリシアではアフロディーテやデメテル、ヘカテーなどの有力な女神達とも習合した。

後に古代ローマでも信仰され、キリスト教における「イエスを抱く聖母マリア」は子であるホルスを抱くイシスが原型にあるとも説かれる。

セトはリビアを起源とするとされ、ワニやカバ、豚、蛇など砂漠の動物と結び付けられています。セトの信仰された首都は後にオンボスと呼ばれるヌブト(現在のコム・オンボ)であったとされます。

この神への崇拝はオシリスやイシスといった神々と対抗するものではなく、血縁上にあるように、彼らは一つの家族のグループとして考えられていました。

後にセトの信徒は、始祖であるメネス王のエジプト第一王朝の時代(紀元前3100年ー2890年頃)になると、南方のホルスの信徒と争ったとされ、これが神話に反映されています。

セトが悪神的、暗く描かれるのは彼の生まれに由来があるともされ、オシリスの信徒はセトの出生に関し、彼は母の胎内から自身を引き裂き、脇腹を破って産まれ、彼は赤い眼と髪を持っていたと説きました。

エジプト人にとって赤は悪の色として考えられていた為、そのイメージがセトに重複していった訳ですね。

セトは時に「セト陛下」と呼称されていましたが、太陽神ラーの継承者であるホルスとの間に対立関係が想定され、ホルスはセトを去勢し、対するセトはホルスの目である月を潰したとされました。

この神話により、セトは月蝕及び欠けてゆく月と同一視されて行きます。

エジプト神話における天空の神。ハヤブサの頭を持つ男神として描かれる。太陽神ラーの子である大ホルスと、イシスとオシリスの子である小ホルスの二柱が存在していたが、時代と共に同一視されていった。

また、古代エジプト世界において、ハヤブサの神ホルスはその両眼に太陽と月を持つとされた。この特徴はホルスの最も古い形であるハロエリス神の頃から存在しており、太陽や月が「天空の眼」として考えられていた事に由来する。

オシリスってどんな神?

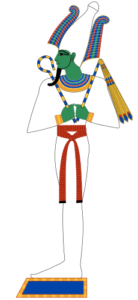

オシリス神は先述の通り、戦争神セトや地母神イシスとは血縁関係にあり、冥界神・穀物神としての性格を帯びています。

穀物は大地から生成されますが、地下世界に存在する冥界は大地の産出力の源泉と見なされる事もある為、冥界神が豊穣の信仰と結び付く事もあります。ギリシア・ローマ神話における女神ペルセポネー(プロセルピナ)も同様に冥界神でありながら穀物神として知られていますね。

オシリスに対する信仰はエジプト全土に広がり、比較的早い時代に葬送儀礼と結び付けられていきました。

時代的には第5王朝(紀元前2498年ー2345年頃)までにオシリスは他の葬祭に纏わる神々を吸収し、死したファラオはオシリスと同一視されていきます。

葬祭に纏わる要素は全国土に渡り、オシリスはエジプトの神々の中でも最高神のように見做されて行きました。

オシリスの姿はエジプト観光の土産物の定番であるパピルス画に見る事が出来、多くの動物頭の神々がいる中で、緑色の顔に白い身体、一本足のような姿で描かれています。

身体の白さは包帯に由来するもので、手に持っている杖と竿は王の象徴でもあります。

冥界神・豊穣神・植物神という多彩な性格を持つオシリスですが、豊穣と葬祭という面が組み合わさった事で「復活神」という性格も獲得していきます。この点に関しては後述しましょう。

オシリス神の植物神としての属性は時代と共に強くなっていき、エジプト新王国時代(紀元前1567年ー1085年頃)には「オシリスの苗床」という副葬品が採用されています。これはオシリスを象った木枠の中に土と大麦の種を入れたものでした。

オシリスは冥界を統べる事から死者の王と考えられており、葬祭に関する文書「死者の書」の中では冥界の裁判官として言及されています。日本人で言う閻魔大王のような感覚でしょうか。

冒頭でも触れましたが、古代エジプト人は「死後の生活」に関しても重要視していたので、セトに殺されながらも復活を果たしたオシリスの運命はエジプト人にとっての模範とも言えるものでした。

死者は慣行に従い、死後ミイラにされて埋葬され、供養される事でオシリスとなって復活を果たし、永遠の生命を獲得できるとされます。

当初は王のみが死後オシリスになれると信じられていましたが、時代と共にその範囲は拡大していき、第一中間期(紀元前2150ー2040年頃)以降は貴族や臣民、先述した新王国時代には全ての人がオシリスになれるとされたので、死者が確実に復活できる呪文を記した「死者の書」が棺に納められるようになりました。

またオシリスは時代と共に姿を変えた神でもあり、プトレマイオス朝時代(紀元前305年ー30年頃)にはオシリスと聖牛アピスが習合したソラピスという神になり、更にギリシア神話の主神ゼウス、治癒神アスクレピオス、酒神ディオニュソスと習合してセラピスという神へと変貌します。

このセラピス神は治癒神、豊穣神などの性質を帯びていますが、中でも穀物神としての性格が強調されており、その頭には穀物の計量用の升を乗せています。

セラピス神は配偶神である女神イシスと共に古代ローマでも信仰されていました。

エジプト神話の有名エピソード『イシスとオシリスの伝説』

ここから本題となる、オシリスとセトを主軸とする『イシスとオシリスの伝説』について触れていきます。

エジプト神話の中でもかなり有名な説話ですが、これはギリシア人の著述家であったプルタルコスによって記録されたものでした。現在ではプルタルコスのものを日本語に訳した『エジプト神イシスとオシリスの伝説』という書籍が岩波書店から出版されていますね。

この神話は砂漠の神セトによる兄弟神オシリスの殺害、彼らの姉妹である女神イシスの尽力と太陽神ホルスの即位などを主な内容としており、様々な神話の解釈がされている神話でもあります。

また、イギリスの人類学者J・G・フレイザーの著作『金枝篇』においては、「殺される神」に纏わる神話の一つとしてこの説話を取り上げている事でも知られています。

J・G・フレイザーによって著された、文化人類学に関する書籍。原始的な呪術の体系や、イタリアのネミの森を始め古代世界に存在した「王殺し」の風習、死んで復活する穀物神に対する信仰などを主な内容とする。

日本ではちくま学芸文庫の吉川信訳『初版 金枝篇』、講談社学術文庫の吉岡晶子訳『図説 金枝篇』などが買い求め易い。

それでは、神話を紹介していきます。要約したものが以下の通りです。

ある時、オシリスとイシスの二人は地上に降り、様々な贈り物や祝福を与えようと思い立った。

イシスは小麦と大麦の用途を教え、オシリスは農具とその使用法、牛に鋤をひかせる方法を教える。更に法律や結婚、神々の崇拝方法など、生活に纏わる事柄についても地上の人々に教えた。

オシリスは他の国にも足を運んで征服していくが、彼は武力ではなく、音楽と雄弁などを用いて至って平和的に征服を成し遂げる。しかし、それを良く思わない者がおり、それが弟のセトだった。

セトはオシリスが留守の間に王位を奪おうと画策するも、イシスが政治的な権利を握っていた為に思うように計画が進まない。遂には自分の手でオシリスを殺す事を決意する。

彼は72人の徒党を組み、王の帰着の祝宴に列席し、一つの箱を持参した。その箱はオシリスの身体が丁度入る程であった。

するとセトは「この中に入れた者に貴重な木材で作った箱を与える」と言い、多くの人が試す中、オシリスが入ると蓋を閉め、ナイル河へと投げ込んだ。

イシスはその事を聞くと悲しみに暮れ、髪を切り、喪服を纏ってオシリスの亡骸を探した。その探索の最中にアヌビス神の助力を得るも、遺体は見つからない。

オシリスが入った箱はビブロスの岸に流れ着き、水際に生えていた葦に絡まっていた。するとオシリスの神力が葦に通じ、葦は一本の巨大な樹へと成長し、箱は幹の中に隠れてしまう。その樹は切り倒されてフェニキアの王宮の柱にされてしまった。

イシスはアヌビスの助けによって箱の行き先を突き止めると自ら王宮に出向き、自分の素性を明かして柱を回収し、エジプトへと持ち帰った。

エジプト神話における冥界神。狼の頭を持ち、オシリス以前には冥界の王として君臨していた。

ミイラ作りを監督し、オシリスに冥界の支配権が移った後も彼の補佐として活躍している。

古代地中海の東に位置した地。現在のレバノン。フェニキアはギリシア人による呼称であり、フェニキア人達はカナンと呼んでいたとされる。

カナンは地中海と死海、ヨルダン川に挟まれた地域一帯を指し、旧約聖書にも頻出する地名である。

ここまでの神話では、オシリスはイシスと共に地上に降り、人々に多くの知恵を授けたと語られています。この説話から、彼らは文化の発展に貢献した神である「文化英雄」のカテゴリーに含まれるとも言えるでしょう。

その後、弟の神セトの嫉妬と策略により、オシリスは箱詰めにされて殺されてしまいます。

実は何かに詰められて死ぬというのは日本の神話にもある話で、『古事記』におけるオオナムチ、後のオオクニヌシは兄弟神である八十神達の嫉妬により殺され、木の中に閉じ込められて死んでしまったと伝承されています。

日本とエジプトはかなり離れた場所ですが、似ている神話があるというのは興味深いですよね。

アヌビス神の助力により、イシスはオシリスの入った箱の場所を突き止め、無事に回収することに成功します。が、これで終わりではありません。

その続きの神話が、こちら。

イシスは箱(棺)を持ち帰り、森の奥深くへと隠したが、セトはこれを見つけ出し、オシリスを14に分割してばら撒いた。

女神イシスは忍耐強く遺体を探し出し、遺体の部分を一つ発見する旅に葬儀を行い、供養碑を建てた。彼女はオシリスの14の遺体のうち13を発見したが、残りの一つはセトによってナイル河に投げ込まれ、蟹に食べられてしまっていた。

しかしイシスはオシリスの欠損した部分を新たに作り出し、身体を復元した上に高級な香油を塗った。これによって防腐処理を行い、オシリスを復活させた。

異説では、イシスはアヌビスの他に知恵の神トート、太陽神ホルス、葬送神ネフテュスの助力を得てオシリスの遺体を復元したと語られています。

先程、箱のようなものに詰められて神が殺される神話として日本のオオクニヌシを挙げましたが、死んだ神を求めて女神が彷徨うというのはギリシア神話の「ペルセポネの冥界下り」やカナン神話の「バアルとモト」にも見受けられる説話になります。

前者は母デメテルが冥界に誘拐された娘ペルセポネを求めて、後者は死した主神バアルを妹の女神アナトが探すという内容になっています。

ペルセポネは穀物の女神であるデメテルの娘ですが、元々は母と同一の神格であり、デメテルの支配領域でもある「地下」の機能がペルセポネに移行したとされます。

バアルはカナン地域一帯で信仰された神でしたが、慈雨を齎すとして篤く信仰されていました。

オシリスが復活した後、イシスはセトに捕らえられて投獄されてしまいますが、トート神によって助け出され、セトとホルスの王位を巡る神々の集会、そして二人の戦いの果てにホルスが王位を継承しました。

ギリシア神話における冥界の女神。ゼウスとデメテルの子。

花を摘んでいた所を冥界の王であるハデスに誘拐され、地上に戻る際に冥界の柘榴を食べてしまったせいで1年の3分の1を冥界でハデスと共に過ごす事になった。

カナン地域一帯で信仰された慈雨と嵐を司る豊穣神。

神話では海神ヤムや「原初の蛇」と呼称されるロタンを討つ英雄的な神でもあり、兄弟にして旱魃と冥界の神であるモトとの戦いが描かれる。

旧約聖書では異教神の筆頭として挙げられており、ユダヤ・キリスト教により悪魔に貶められ、蠅の姿をした魔王ベルゼブブとなる。

殺される穀物神と「死と再生」

一度兄弟の手によって殺され、更にバラバラ死体にされるも復活し、冥界の王となったオシリス。

この神話はただの神話ではなく、オシリスが穀物の神であり、季節による植物の死と再生を象徴しているとも説かれる事があります。

植物は冬に枯れ、春になるとまた芽吹きます。変わらないそのサイクルを、穀物を司る神の神話にも反映させていったのでしょう。

古代世界において、作物の豊饒などに対する信仰は普遍的なもので、世界中に存在していました。また神話に関しても、それらはただの神々の物語ではなく、物事の起源を語るという役割も担っています。

エジプトにおいてはオシリス。ギリシア・ローマではペルセポネが植物神、穀物神の死と再生を象徴していると言いましたが、他の神話にもこういったモチーフを見る事が出来、地中海東部の沿岸地方に散見されるのが特徴です。

タンムズ

最も古い神話で例を挙げるのなら、メソポタミアのドゥムジ(タンムズ)神です。

『FGO』ではモコモコな姿で登場しているので聞いた事のある方もいらっしゃると思いますが、ドゥムジは大女神イシュタル(イナンナ)の夫であり、イシュタルが冥界に降って死んでしまったにも関わらず宴を開いていた事で彼女の怒りを買い、姉のゲシュティンアンナ神と交代で冥界に送られる事になります。

自業自得とも言える神話ですね。ドゥムジも地中海沿岸に済むメソポタミアの人々にとっては穀物神として信じられ、植物の死からの復活が儀式的に祝われていました。

「死と再生の神」というカテゴリーで言えば磔刑の後に蘇ったキリストが有名ですが、その最古の例がドゥムジ(タンムズ)なのです。

また、旧約聖書の預言書の一つ『エゼキエル書』にはタンムズに対する記述も残っており、以下のように記されています。

「彼はわたくしを、主の神殿の北に面した門の入口に連れて行った。そこには、女たちがタンムズ神のために泣きながら座っているではないか。そこで彼はわたしに言った。「人の子よ、見たか。あなたは、これより更に甚だしく忌まわしいことを見る」と」

(日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年)

その信仰の様子はユダヤの預言者すら畏怖させるものでした。

ドゥムジの祭事はタンムズの月(6~7月)、大体夏至辺りの時期に行われていたとされ、死んだドゥムジの像に水を浴びせる事で彼が息を吹き返すと信じられていました。

他にも穀物と結びつく死と再生の神は多く、ドゥムジはギリシア神話におけるアフロディーテの愛人であるアドニスへと派生していきます。

アドニス

このアドニスはバビロニアとシリアに住むセム族によって崇拝され、紀元前7世紀頃にはギリシア人によって取り入れられました。アドニスという名はセム語で「主」を意味する「アドン」に由来し、元はタンムズに対して扱われていた尊称でもあります。

聖書においては、神を意味する言葉として「アドナイ(主)」がよく使われていますが、その名称は元より「アドン」から派生したもので、ギリシア人が固有名詞として誤って用いてしまったとされています。

アドニスがオリエント系の神であった事は神話にも表れており、アドニスの神話の舞台はギリシアではなく、またアドニスがフェニキア王女の息子である事からも伺えます。

神話を軽く紹介しておきましょう。

フェニキアの王女ミュラーは大変に美しく、一族のうちの一人が彼女の事を「アフロディーテよりも美しい」と言ってしまった。これを聞いたアフロディーテは怒り、ミュラーに実の父であるキニュラースを愛してしまうように仕向けた。

実の父に恋をしてしまった事を相談された乳母は、祭りの日に二人を引き合わせ、一夜を共にさせる。

女性が実の娘と知ったキニュラースは怒り、娘を捕えようとするが、神々は彼女を憐れんでミルラ(没薬)の木に変える。時が経ち、一匹の猪がその樹にぶつかると木の中からアドニスが生まれた。

アドニスは生まれた時から美貌を持ち、アフロディーテは幼い彼を箱の中に隠し、冥界の女神であるペルセポネーに預ける。

しかしペルセポネーは箱の中を見てしまい、アドニスに惚れてしまう。彼が成長して青年になり、アフロディーテが迎えに来ても渡す事は無かった。

そこでゼウスが仲介に入り、1年を3分し、3分の1を自分で自由に凄し、3分の1をペルセポネー、残りの3分の1をアフロディーテの下で過ごすように命じる。

こうして無事に地上に戻ったが、彼は狩猟を行っていた際、恋敵を殺すためにアレスが化けた猪に殺されてしまう。

その後、アドニスの血からはアネモネの花が咲いたと伝承される。

1年を区分して過ごすというのはペルセポネー、また半年ごとに冥界へ行くドゥムジの神話と同じで、ゼウスによるこの裁決はアドニスの神話が言わば「ギリシア版ドゥムジ」である事を示しているとも考えられますね。

また、上述の神話では冥界の女神ペルセポネーと美の女神アフロディーテが対立していますが、この構図はそのままドゥムジの神話における冥界神エレシュキガルと美の女神イシュタルに対応します。

メソポタミア神話における冥界の女神。イシュタル女神の姉に相当する。

エレシュキガルというのはシュメール神話における名であり、一般的にはこの名で呼ばれるが、神話によってはアッカド語の「アルラートゥ」とも呼ばれる事もある。

メソポタミア神話における戦争と美、金星を司る女神。イシュタルというのはバビロニア地方北部のアッカドにおける名であり、最古の形であるシュメール神話ではイナンナと呼ばれる。

この女神はシリア方面ではアスタルテ、西洋ではアフロディーテ、或いはヴィーナスへと派生していった。故に上述の女神とは神話学的に同一視される。

この神が穀物神であった事を示す証拠としては、「アドニスの園」と呼ばれる儀礼です。

その儀礼は主に女性によって行われ、籠や鉢に土を入れ、そこに小麦、大麦、チシャ、ウイキョウなどの草花の種を撒き、8日間の間育てます。

これらの植物は陽光に育まれて芽を出しますが、根が生えない為に萎んでしまい、八日後にはアドニスの像と共に海や泉に運ばれて投げ込まれます。

「アドニスの園」の儀礼はアドニスの力の顕現であると解釈され、水の中にアドニスの像を投げるのは大地を肥沃にする雨を降らせるまじないとしての意味合いを持ち合わせています。

アッティス

次に紹介する穀物神が、西アジアのフリュギア(古代アナトリア中西部、現在のトルコ)を起源とするアッティスという神です。

このアッティスは大地母神キュベレの子であり、愛人。加えてキュベレの乗る戦車の御者も務めていました。

神話において、アッティスは純潔を誓ったにも関わらず妻を娶り、それに怒ったキュベレはアッティスを狂気に陥らせ、彼は自分の身体を切り刻んでしまいました。

そして自殺を図ろうとした時、キュベレは彼を樅の木に変えた、或いは手足を切断して死んだ後、松の木に変じたと伝承されます。

異説によれば、嫉妬したゼウスが猪を差し向けて殺害したともされ、この説は先述のアドニスの神話にヒントを得て作られたともされます。

穀物神としてのアッティスに対する祭儀は一般的には以下のようなものだと想定されています。

- 春分の日(3月22日):森で松の木が切られ、キュベレの聖所へ運ばれる。ここでは松は神として扱われ、若者の像が木の中央に取り付けられる。

- 2日目:ラッパを吹く。

- 3日目:この日は「血の日」とされ、大祭司が両腕から血を採取して供物として捧げる。

- 4日目:キュベレを祭った、大地の再生を祝う祭事である「ヒラリア祭」が行われ、ここでアッティスの復活が祝われる。

ローマで行われたヒラリア祭は、3月27日にアルモというローマ近郊の小川までの行列で幕を閉じました。

そこでは、去勢した牛の荷車や女神の像などに水が浴びせられ、春の花々を振り掛けられたとされます。

セト神はギリシア最強の怪物と同一視されていた!?

最後に軽い豆知識を一つ。

今回の内容のメインとなるセト神ですが、実はギリシア神話に名高い怪物テュポーンと同一視されているという特徴も持っています。

神話において、テュポーンはゼウスへの復讐に燃えるガイアによって作り出され、ゼウスを最も追い詰めた最強の怪物です。

その身体は超巨大で、頭と星々が触れる程高く、両腕を伸ばせば東西の果てに届く程でした。また、肩からは百の恐ろしい竜の頭、腿からは無数の毒蛇が生えていたとされ、その姿を見た神々はエジプトに逃亡してしまったと伝承されます。

ゼウスとの戦いにおいては彼の武器である雷霆と金剛の鎌ハルペーを奪い取り、手足の腱を切って閉じ込めますが、ヘルメスに助け出された事で形勢を逆転、ゼウスによって圧倒され、エトナ火山で押しつぶされて敗北します。

『イシスとオシリスの伝説』を記録したギリシア人プルタルコスは、オシリスを殺したセト神をテュポーンと言い換えました。

テュポーンは蛇や竜などの特徴を持っており、神話に偏在し討伐される「竜」の一角です。

同時にセト神も蛇を筆頭に様々な動物と関連付けられる事があり、人間の肩の上に動物の頭を乗せている「テュフォン型動物」として表現される事があり、肩から竜を生やすテュポーンとは比較的近い性質を帯びている訳です。

なおギリシア神話とエジプト神話の習合はセトとテュポーンに限った事ではありませんでした。

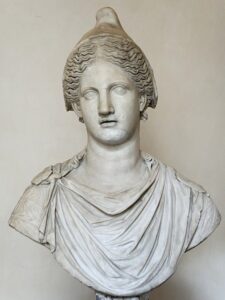

エジプトの地母神イシスはギリシアのアフロディーテやヘカテー、デメテルなどと習合しましたし、世界史に名高いアレキサンドロス大王はエジプトの最高神アメンとギリシアの主神ゼウスを同一視しました。

時代が下り、国家間の行き来や交流が多くなると、性質の近い神々は一体化していき、時に宗教の垣根すら容易に飛び越えてしまうものでもあるのです。

アルゲアス朝マケドニア王国の王。ペルシア語でイスカンダル。

ギリシア神話に名高い英雄ヘラクレスとアキレウスを祖に持つと伝承され、大哲学者アリストテレスに教えを受けた。

西はギリシアから東はインドまでの征服を成し遂げ、東西の文化交流を加速させた事により「ヘレニズム(ギリシア風文化)」という新たな文化を生み出した。

エジプト神話における太陽神。名は「隠れたもの」の意。

第18王朝(紀元前1570年ー1293年頃)における国家神であり、元は一介の地方神に過ぎなかったが第12王朝(紀元前1991年ー1782年頃)に始祖であるアメンエムハト1世がアメンを祀った事から主神の地位を得た。

後にラー神と習合してアメン・ラーとなり、神々の王、創造神という性格を獲得した。

新王国時代になると北方はシリアやパレスチナ、南方はヌビアまで拡大したエジプトの守護神として絶大な信仰を受けた。

まとめ

オシリスとセトという、血縁であり兄弟同士の神によって繰り広げられる神話。

「兄弟殺し」とも言える神話はエジプト以外にも多く存在し、旧約聖書の『創世記』におけるカインとアベル、インドの叙事詩『マハーバーラタ』におけるカルナとアルジュナなど、似たモチーフは各地に点在しています。

特にカインとアベルの説話は農夫と牧夫の対立という事もあり、今回取り上げたドゥムジの神話を原型としている事でも有名です。

エジプト神話というと、太陽神が沢山いたり、動物に纏わるユニークな神が多い事から日本のサブカルチャーの題材に用いられる事も少なくありません。

最近では人気声優の下野紘さんや梶裕貴さん、緑川光さんらが演じる「とーとつにエジプト神」というアニメもやっていましたね。

今後はエジプトを始めギリシアや北欧、インドやペルシアなど、世界各地の神話や小ネタなどについてどんどん記事を書いていく所存ですので、どうか次の記事も楽しんで頂ければ嬉しい限りです。

参考文献

- ミルチャ・エリアーデ著、久米博訳『エリアーデ著作集 第二巻 豊穣と再生 宗教学概論2』せりか書房、1979年

- H・ガスター著、矢島文夫訳『世界最古の物語ーバビロニア・ハッティ・カナアン』社会思想社、1989年

- 日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年

- プルタルコス著、柳沼重剛訳『エジプト神イシスとオシリスの伝説について』岩波書店、1996年

- 小川英雄著『ローマ帝国の神々』中央公論新社、2003年

- フェリックス・ギラン著、中島健訳『ギリシア神話』青土社、2011年

- J・G・フレイザー著、M・ダグラス監修、S・コーマック編集、吉岡晶子訳『図説 金枝篇(上)』講談社、2011年

- J・G・フレイザー著、M・ダグラス監修、S・コーマック編集、吉岡晶子訳『図説 金枝篇(下)』講談社、2011年

- ヴェロニカ・イオンズ著、酒井伝六訳『エジプト神話』青土社、2014年

- 篠田知和基著『世界神話入門』勉誠出版、2017年

- J・G・フレイザー著、吉川信訳『初版 金枝篇 上』筑摩書房、2019年

- J・G・フレイザー著、吉川信訳『初版 金枝篇 下』筑摩書房、2019年

- ブルフィンチ作、野上弥生子訳『ギリシア・ローマ神話ー付 インド・北欧神話』岩波書店、2019年

- 小林登志子著『古代オリエントの神々』中央公論新社、2019年

- 岡田明子・小林登志子著『シュメル神話の世界』中央公論新社、2019年

- 廣川洋一訳『ヘシオドス 神統記』岩波書店、2019年

- 中村啓信訳『新版 古事記 現代語訳付き』株式会社KADOKAWA、2020年

- 高津春繁訳『アポロドーロス ギリシア神話』岩波書店、2021年

- カート・セリグマン著、澤井繁男訳『魔法 その歴史と正体』平凡社、2021年

コメントを残す