お稲荷さんと言えば、日本人にとってとても身近な神社ですよね。

その中の総本社として知られるのが、京都・伏見区にある「伏見稲荷大社」です。

今では観光地として有名な伏見稲荷大社ですが、じつは数々の伝説とミステリーに彩られた場所だという噂も!?

そこで今回は、伏見稲荷大社の謎に迫ってみました。

Contents

そもそも「お稲荷さん」ってどんなところ?

伏見稲荷大社を総本社とする「稲荷神社」は、全国に32,000社あると言われています。

次に数が多いのが八幡(やわた)神社で25,000社と言われますから、稲荷神社の多さに驚かされます。

「稲荷」は、もとは「稲生(いなり)」であったと言われています。

大昔、伊呂具(いろぐ)という豪族がいました。

彼がある日お餅を的にして矢を射っていると、そのお餅が白い鳥になって飛んでいきました。

そしてその鳥が降り立った山には、稲がたわわに実っていたのです。

伊呂具はそこにお社を建て、「稲生(いなり)」と呼ぶようになりました。

このような伝説が残っていますから、稲荷神社が昔から「日本=稲作・豊作」の象徴であったことがイメージできます。

また京都に住んでいると、「秦氏(はたし)」という一族の名前を聞くことが良くあります。

秦氏はもとは渡来系で、京の都を作る際に大きな影響を与えた、いまだに謎の多い一族です。

そして伏見稲荷大社は、元々はこの秦氏の祖先を祭りその一族を守る「氏神(うじがみ)」であったとされています。

しかし、秦氏が山城国(京都)に定住する前から稲荷信仰はあったという説もあります。

稲荷神は日本書記にも出てきますから、いかに古くから信仰されていたかが分かりますね。

伏見稲荷大社に祭られている神様と、そのご利益は?

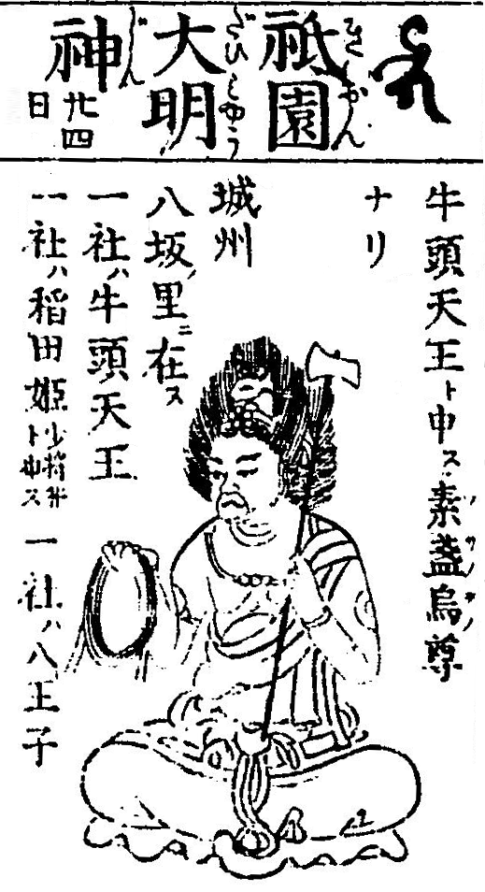

稲荷神(いなりのかみ・いなりしん)はまたの名を「稲荷大明神(いなりだいみょうじん)」とも呼ばれ、総本社である伏見稲荷大社にお祭りされています。

この神は、日本書記にも出てくる日本の神さまのひとりです。

稲荷大明神は、昔から食物神・農業神・屋敷神として信仰されていました。

そのため京都の古い文献には、ときの朝廷が雨ごいなどとともに豊作を祈ったり、国家の安全を願ったりしていたことが記されています。

今では「商売繁盛」が一番のご利益とされていますね。

関西でお商売をする人なら、初詣は必ずお稲荷さんへと言う人も多いのではないでしょうか。

伏見稲荷大社にお商売のことをお願いに行くときに、気を付けなくてはならないポイントがあります。

それは「まっすぐ伏見稲荷大社にお参りに行って、まっすぐ帰ること」です。

京都には金運アップ・商売運アップの神社が多いので、ついついハシゴしてしまいたくなります。

しかし、伏見稲荷大社のご利益をしっかり受け取りたければハシゴは禁物。

寄り道しないようにしましょう。

また稲荷神社につきものの白い狐ですが、これは狐自体が神様なのではありません。

狐は稲荷神のお使い。

奈良公園の鹿や、熊野のヤタガラス同様に「眷属(けんぞく)」と呼ばれる神の使者として存在しているのです。

このお使いの狐たちは我々の目には見えません。

そのため信仰している人たちは白狐(びゃっこ)さまと呼んであがめています。

神隠しがある!?超絶パワースポットとしての伏見稲荷大社

伏見稲荷大社があるのは、京都市の東南に位置する稲荷山です。

稲荷山は山全体が神域とされており、山頂まで無数の赤い鳥居が並ぶ姿はとても有名。

世界中の観光客の心をとらえて離しません。

しかし稲荷山に近い「深草(ふかくさ)」という地域は昔から冥界(めいかい)への入り口がある土地とも言われており、今でも独特な雰囲気が漂う一帯なのです。

稲荷山は、山全体が大きなパワーを持っています。

このパワーは、流行の「パワースポット」などと言うやや浮ついた言葉ではくくれないほど強大です。

霊感がある人でも、稲荷神と相性の悪い場合は境内に入ることすらできないとか。

また筆者の家族が参拝に行った際にも、急に体調が悪くなりすぐに外へ出ることになりました。

もし参拝時に「変な感じ」がしたら、絶対に無理をしてはいけません。引き返すことをおすすめします。

伏見稲荷大社に伝わる伝説をいくつか紹介しましょう。

これらは昔の話ではありません。

今も起こり得る、地元の人にとってはある意味「良くある」ことばかりです。

ひとつめは、いまだに数年から十数年に一度「神隠し」があるということ。

筆者も地元の人から聞いたことがあります。

小学生くらいの年齢の子どもが神さまに連れていかれることが多いため、子どもだけで神社に行くのはあまりおすすめできない、と。

実際、夕暮れ以降の伏見稲荷大社は異世界です。

空が夕日の赤と夜の紺色のグラデーションに染まるころ、無数の赤い鳥居がろうそくの灯りで揺れるように光り始めます。

バサバサと姿の見えない大きな鳥の羽ばたきが聞こえ、鳥居の隙間に狐さまのしっぽが消えていきそうな……。

伏見稲荷大社には神隠しがあっても決して不思議ではない、人間界と神の世界のボーダーが存在します。

また、いなり寿司を持って伏見稲荷大社に行くとそのお寿司が消えてしまうことも良くあると言います。

これはお使いの途中のお狐さまがつまみ食いをしてしまうとか。

それを防ぐためには、いなり寿司と一緒にマッチ箱を持ちあるくことと伝えられています。

ライターでは効果が無いと言われ、地元の人は「おいなりさんとマッチ箱はセット」と小さなころに教えられ、無意識に守っている人もいまだにいると言われます。

霊獣「管狐」と伏見稲荷大社

「管狐(くだぎつね)」という霊獣・妖怪をご存知でしょうか。

長野県を中心とする中部地方に伝わる、ネズミとイタチを足して二で割ったような小さな動物です。

管狐は家に憑くとされており、十分に食物を与えておくと家は繁栄しますが、おろそかに扱うと災いを運んで来るとも言われています。

すばしっこい霊獣でちょろちょろ動き回ることが多いのですが、管狐を飼育し扱うことができるのは「クダ使い」と呼ばれる特別な行者だけだと言われています。

そして彼らはいつも細長い筒を持ち歩いており、管狐を運ぶ時にはそこに入れて連れて歩くとか…。

関西ではあまり聞かない伝説上の動物なのですが、じつはこの管狐、伏見稲荷大社で授けてもらうことができるとも言われています。

長野県に伝わる話にも「昔、行者が京都から管狐を連れてきた」と残っており、その場所がどこなのかは不明なのですが…それが伏見稲荷大社であっても決して不思議ではありません。

特に夜の伏見稲荷大社に行くと、真っ暗な闇の中にいろいろな動物の気配を感じます。

聞いたことのないような鳥の鳴き声や、何かが草むらのなかを歩く足音。

そして、鳥居の向こう側にちらちら見えそうな白いお狐さま。

現代でも、伏見稲荷大社には計り知れない不思議が残っているのです。

要らない災いを避けるためにも、管狐のことは想像しておく程度にしておきましょう。

伏見稲荷大社を山ごと楽しむための、参拝のポイントとは

ここまで脅かすようなことを書いてきましたが、伏見稲荷大社は決して恐ろしい場所ではありません。

きちんとマナーを守って参拝すれば、良いご利益を授けてくれる歴史ある神社です。

まず正面の大きな鳥居をくぐり、一礼をしましょう。

晴れている日なら、青空と赤い社殿のコントラストがとっても美しいです。

観光客もたくさん訪れていますが、広い境内なので混雑感はあまり無いでしょう。

そして、本殿でしっかりと稲荷神にお参りをします。

商売繁盛や個人のお願いとともに、「今からゆっくり参拝させていただきます」というご挨拶も忘れずに。

それから順路に沿って石段を登り、誰もが一度は見てみたい千本鳥居エリアに入ります。

鳥居を抜けると「奥社奉拝所(おくしゃほうはいじょ)」と呼ばれる小さな広場に到着します。

ここには狐さまの顔が描かれた可愛らしい絵馬や、持ってみることで願いが叶うかを知ることができる「おもかる石」などのお楽しみがいっぱい。

時間の無い人は、ここで引き返すことが多いでしょう。

しかしもし興味があれば、その先まで進んでみてください。

奥社奉拝所から先は、延々と続く石段と赤い鳥居の異次元エリアです。

しばらく登ると「四ツ辻(よつつじ)」という、道が交差する休憩スポットに到着します。

何軒かの商店もあり昼間はここで休むことが可能です。

そしてこの四ツ辻からは京都市内を一望することができるのです。

また夕暮れの四ツ辻から見る夕日は素晴らしいですよ。

稲荷山は京都の東にあるので、西の山に沈んでいく夕日を真正面から思いっきり楽しむことができます。

この景色が見たい人は日没の時間をしっかり調べてから行くようにしましょう。

そして、日暮れの後は急に足元が悪くなります。

歩きやすいスニーカーで行くようにしてください。

四ツ辻から上は、いよいよ山頂へのアプローチ。

苔むした石碑、ざわざわ鳴る木立、延々と立ち並ぶ鳥居の道はまさに「冒険」をしに来ているような感覚を覚えさせてくれます。

ゴールは「一の峰(いちのみね)」と呼ばれる山頂です。

ここからの展望もなかなかのものです。

神聖な場所なのでゴミなどは絶対に置いて来ないようにしてください。何があるか分かりませんよ。

これらのコースは夜も行くことができます。

夜の四ツ辻から上は、この世とは思えないような雰囲気に包まれています。

肝試しのような感覚で夜中に登る人もいますが、ひとりでは行かないこと・神域でのマナーを守ることを心掛けてください。

最後に、伏見稲荷大社にはグッズやグルメを楽しむというおまけの楽しみもあります。

参道にはたくさんのお土産屋さんや、老舗の食堂が並んでいます。

もちろんお稲荷寿司やキツネうどんなどを食べることもできます。

また名物スズメの串焼きにチャレンジしてみても良いですね!

まとめ

あまりにも語ることが多い伏見稲荷大社。

私たちの目には触れることのないミステリーがまだまだ存在することでしょう。

背中がゾクゾクするような「神さまの山」がいまだに存在しているということも、京都の奥深さを物語っています。

これから参拝に行く人はぜひ伝説や境内の地図などを下調べしてから行ってみてください。

きっとミステリアスでわくわくする瞬間に出会えますよ。

コメントを残す