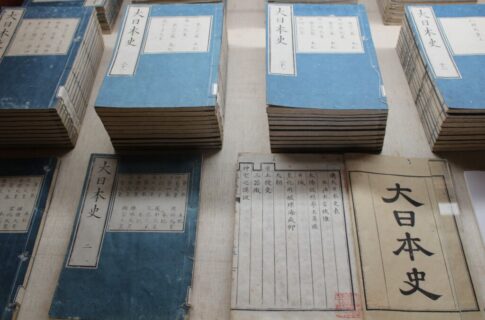

我々の住む日本には古来より日本神話が存在します。

その多くは日本書紀や古事記による物が多く、様々な神様が登場します。

日本神話自体は割と柔軟性に富んだ内容となっていて、時代が移るに従って随時編纂されてきた点も確認できます。

まるで中東やヨーロッパの神話の様に、元々の神様と新しい神様が入り乱れてるのです。

今回はそんな日本神話における、国津神と天津神について紹介していきます。

日本土着の神様たち、国津神とは

国津神とは元々日本に存在していた神様の集団を指します。

いわゆる土着神ですね。

日本は一神教ではありません。

「沢山の神様が存在し、自然や身の回りにいる」と言う考えが根強いです。

言い方を変えると、国津神は「日本のあちこちに元からいる神様たち」と言う見方が出来ます。

彼らは、日本を外敵から守るために注意したり、人間が自然の驚異にさらされないようにと努めてくれていました。

有名な神様は下記になります。

- オオクニヌシノミコト=出雲大社にまつられている主神

- スクナヒコナ=オオクニヌシと義兄弟の契りを結んだ神様

- コトシロヌシ=オオクニヌシの息子で国譲りを承諾

- クエビコ=かかしを神格化した神様で博識

いわゆる記紀の中ではこれらの神様が登場し、各々物語の一端を担ってくれます。

余談ですが国津神の括りの中には、天津神から移って来た神様も含まれます。

天から来た?天津神の一団について

国津神に対して天津神とはどのような神様達なのでしょうか。

日本神話の中では国津神と対をなす存在として描かれています。

元々は高天原(たかまがはら)と言う場所に住まう神様とされていて、そこから地上に干渉して来たとあります。

英雄譚も有名な神様としてはタケハヤスサノオノミコトがいますが、スサノオは後に地に降りて国津神となります。

ちなみにオオクニヌシはスサノオの息子に当たります。

天津神の主神はアマテラアスオオミカミで、皆さんもこの神さまの名前は聞いた事があるでしょう。

有名なのは天の岩戸伝説ですね。

古事記の中では天地開闢と言う、まるで旧約聖書の創世記の様な物語があります。

そこに現れた5人の天津神をコトアマツカミと言います。

この後生み出された7人の神さまを別称として「神代七代」と言いますが、有名なイザナギ、イザナミはこの7人に含まれます。

国津神同様に、天津神も沢山の神様が属していて記紀に登場しますが、代表的な神様は下記になります。

- アマテラスオオミカミ=太陽を神格した主神

- オモイカネ=知恵を司る神様

- アメノウズメ=天岩戸伝説の際に踊りを披露した女神

- タケミカヅチ=剣の神様、相撲の祖とも言われる

どうして国津神と天津神と分かれているのか

なぜ国津神と天津神と分類が分かられてしまっているのかと言うと、当時の政治的背景が大きく関与しているとされます。

言うなれば国津神は日本古来の民が信仰した土着の存在。

それに対して天津神は外部から来た一団とも取れるわけです。

これが何を指しているのかと言うと、当時の大和朝廷の成立です。

大和朝廷が出来た事により、上流層や皇族が信仰していた神様が天津神という事です。

キリスト教にも見られますが、土着の神様は後から信仰された宗教観の中では異端の神様として追いやられる傾向があります。

オリエントのバールが悪魔バエルやベルゼブブになってしまったように、日本の国津神も当時の権力家達から疎まれてしまったのです。

現実的にはこう言った当時の情勢が根強くあり、これが後の神話として両者が分類された原因とされています。

国津神の領土をもらいに行く国譲り

こうして一線を引かれたわけですが、記紀の中では天津神が正式に日本の国土をもらおうと国津神とやりあう逸話が多く残っています。

これを「国譲り」と言います。

高天原ではある日、「葦原中国(あしはらなかこく=国津神が治める地上の領土)を統治するのは天津神がふさわしい」として、何人もの神様を地上に派遣します。

最初はアメノオシホミミと言う神様に白羽の矢が立ちますが、天上から葦原中国を見ただけで「うるさすぎて手に負えない」とあきらめてしまいます。

誰が行くのがふさわしいか?天津神たちはここで会議をしますが、ここでオモイカネが色々指示を出すわけです。

第二、第三の神様が任命されて地上に下っていくわけですが、その結果オオクニヌシの娘を娶り居ついてしまったり、オオクニヌシの家来となってしまったりとなかなか良い返事が返ってきません。

この後天上と地上の間では、複数やり取りが発生するのですが決め手には至りません。

最終的に天津神はタケミカヅチと言う神様を地上に派遣します。

タケミカヅチは剣を抜いて、オオクニヌシに国を譲るように言いますが、オオクニヌシは「私の息子に聞いてくれ」と言います。

息子のコトシロヌシはすぐさま了解しますが、もう一人の息子タケミナカタは「力比べで決めよう」と提案します。

こうして天から来たタケミカヅチ、地上のタケミナカタの間でガチンコ勝負が始まりますが、結果地上のタケミナカタの方が負けて逃げ出します。

それをタケミカヅチが追って来ますが、最終到達地として現在の長野県諏訪地方にて追いつかれ、「今後この地から出ないし、国も譲ります」とタケミナカタが約束する事になります。

その後再度オオクニヌシと話したタケミナカタは、「今後天津神には逆らわないが、最後に大きな宮殿だけ建ててほしい」との願いを聞き入れ、ひとしきり終えた後無事高天原に戻ります。

こうして、日本は天津神が正式に管理する国となりました、というのが大まかな国譲りの内容となります。

両者を改めて見てみると

国津神と天津神は神話上ではこの様なやり取りがあったり、背景として土着と外来と分ける事が出来ます。

意外に世界の他の神話と似ている部分も多く、先ほど書いたバアルの逸話の様に、元の神様が追いやられると言う形式はその代表です。

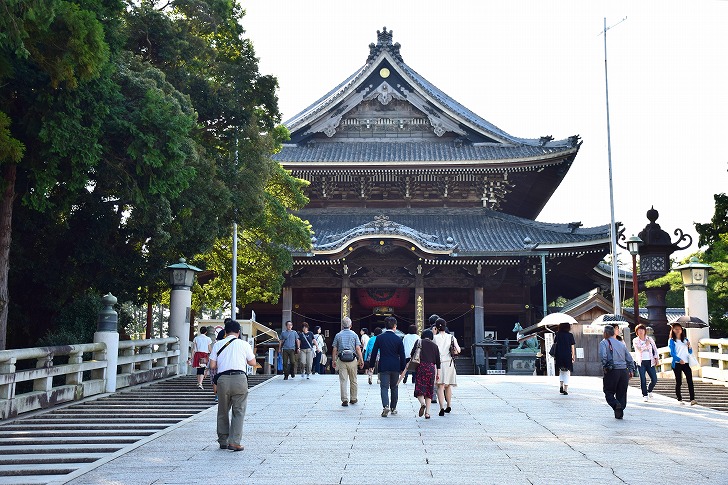

社寺仏閣は色々な所にあり、そこにまつられている神様も多くいますが、その神様のルーツを調べてみるとどちらの分類なのか分かって面白いです。

多神教の日本神話ですが、その中でも二派にわかれていたと言うのは面白いディティールですね。

コメントを残す