妖怪と聞いて、どんなものを思い浮かべるでしょうか?

水木しげる氏の「ゲゲゲの鬼太郎」?

それとも人気ゲームの「妖怪ウォッチ」でしょうか。

重要文化財にもなっている、真珠庵所蔵の「百鬼夜行図」かもしれませんね。

このような作品に登場する妖怪たちは、それぞれ奇怪な姿形をしていますが、どこか可愛らしく、ユーモラスな印象を与えるものが多いでしょう。

ところが、妖怪にも色々なタイプがいます。

可愛らしいものもいれば、恐ろしい妖怪もいるのです。

中には出会っただけで死んでしまう、というものも。

ここではあえて、そんな危険な妖怪をご紹介していきたいと思います。

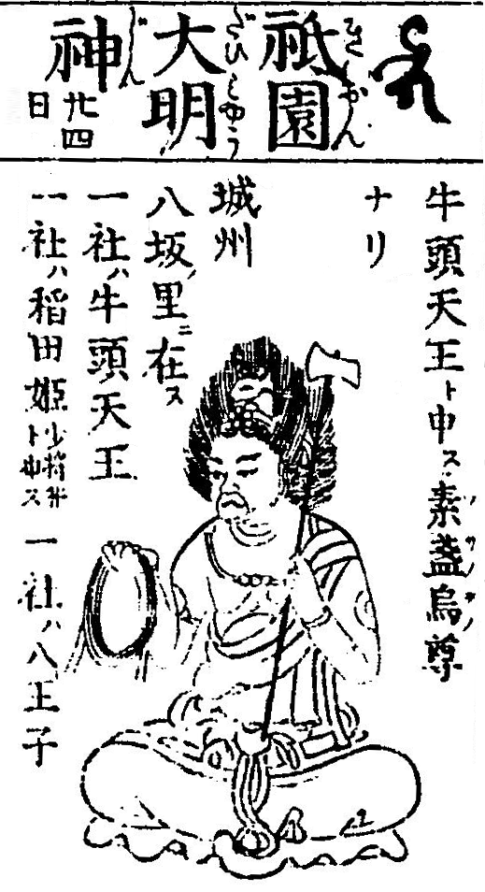

牛鬼 ~出会ったら最後!襲って食い殺す~

西日本に伝わる「牛鬼」は、「出会ったら死ぬ系」の妖怪の中ではメジャーな部類ではないでしょうか。

牛鬼は海岸に現れることが多く、人間を襲って食い殺すと言われています。

蜘蛛のような胴体に、牛のような顔を持つ姿で描かれることが多いでしょう。

この牛鬼には、人を食い殺すと言われるほか、出会っただけで病気になるとか、影を嘗められると死んでしまう、などといった伝承があります。

牛鬼は普通に襲いかかってくるだけでなく、次のような罠をしかけてくるパターンもあります。

赤ん坊を抱いた女に呼び止められ、「赤ちゃんを抱いていてほしい」と頼まれます。

ところが赤ん坊を抱いていると、その赤ん坊がどんどん重くなって手から離れなくなり、動けなくなっているところを牛鬼に食べられてしまう、というものです。

牛鬼に襲われながらも、運よく助かった…という話もありますが、基本的には逃げることが難しく、出会っただけで死んだり、病気になったりすると言われることが多いようです。

できれば一生会わずに済ませたい妖怪のひとつですね。

朱の盆 ~それはこんな化け物でしたか?~

寛保(かんぽう)の時代に作られた、会津地方などの伝承を集めた「老媼茶話(ろうおうさわ)」に、朱の盆(しゅのぼん、本来の名称は「しゅのばん」)という妖怪の話が紹介されています。

この妖怪もまた、「出会ったら死ぬ」系統の化け物のように思われます。

奥州会津の諏訪の宮に、朱の盆という化け物がいると言われていました。

ある日の夕方、若い侍がこの宮の前を通りかかりました。

するとそこに、ちょうど同じくらいの年の侍がやってきます。

二人は道連れになり、話しながら歩いていきました。

話している最中、侍はふと、かねてから聞いていた化け物の噂を思い出しました。

そこで、「この辺りには朱の盆という化け物が出るそうですが、ご存じですか?」と尋ねてみました。

すると、後から来た侍が、「それはこんな化け物でしょうか」と言うなり、突然恐ろしい怪物の姿に変貌したのです。

顔は朱く、額からは角が生え、何とも恐ろしい見た目をしています。

その姿を見て、恐怖のあまり侍は気を失ってしまいました。

しばらくして気が付いてみると、彼は未だ諏訪の宮の前にいました。

歩いてやっとのことで一軒の家にたどり着くと、その家の人らしき女性が出て来ました。

「水を一杯いただけませんか」侍が頼むと、女性は「どうかなさったのですか?」と尋ねてきました。

そこで侍は女性に、朱の盆に出会った話をしました。

すると彼女は、「それは恐ろしい思いをなさいましたね。ところでその朱の盆とは、こんな化け物でしたか」

侍が見ると、今度は女性の顔が、さっきの朱の盆の顔に変わっているではありませんか。

またしても恐怖のあまり、彼はその場に気絶してしまいました。

そしてしばらくして目を覚ましましたが、それから百日後に死んだといいます。

一体どうすれば若侍は助かったのか…

やはり朱の盆に出会った時点で、運命は決まっていたのでしょうか?

ところでこの話を聞いて、小泉八雲の『むじな』という話を思い出したという人も多いでしょう。

一度怪異が去ったと見せかけて安心させ、「こんな顔だったかね?」ともう一度畳みかけるというパターンは、いくつもの怪談に採用されているようです。

なお、『老媼茶話』より古い『諸国百物語』にも同様の話が納められていますが、こちらでは化け物の名前が「首番」となっているようです。

殺生石 ~温泉地では要注意!?~

原典:663highland

栃木県の那須湯本温泉付近にある殺生石は、鳥や獣が近づくと死んでしまうと言われる恐ろしい石です。

殺生石は、九尾の狐に関するエピソードで知られています。

白面金毛九尾の妖狐が化けた「玉藻の前」という美女が、正体を現して退治され、この殺生石になったと言われています。

近づいただけで死ぬ、と言われるだけあって、これも物騒なものですが、牛鬼のように襲いかかってこないだけマシかもしれません。

もっともこの殺生石、実際に温泉地にあるだけあって、付近には硫化水素などの有毒な火山ガスが噴出するとか。

「近づくだけで死ぬ」というのもあながち根拠のない話ではなく、それだけによりシャレにならない…という見方もできそうです。

まとめ

「出会ったら死ぬ」系の妖怪譚、いかがでしたか?

悪いことをして罰されるならともかく、出会っただけで死ぬとは、恐ろしいだけでなく、理不尽で腹立たしいような気さえしてきます。

しかし可愛さ・親しみやすさだけでなく、恐ろしさ・理屈の通じなさも妖怪の魅力のひとつ。

奇妙な話に不可欠なスパイスと言えるでしょう。

コメントを残す