古代ギリシアの人々にとって「インド」という地名は、よほど想像力をかきたてる地名だったようです。

「インドではこういう生活習慣がある」「インドにはこのような動物がいる」云々の話は強い好奇心をもって迎えられ、古代ギリシア人たちの異国情緒をかきたて、ついにはアレクサンドロス大王のインド大遠征まで話が膨らんでしまうわけですが。

ところで古代ギリシア人が実際のところ、どれくらい正確なインドの知識を持っていたかとなると、これはかなりアヤしいところ。

冷静な視点でインドの見聞を集めている人もいるにはいますが、伝聞に基づく虚像に惑わされ、完全にトンチンカンなインド像を練り上げてしまった人もいろいろといた模様です。

いずれにせよ現代人の目から見れば「そんなばかな?!」な「インド論」が平気で飛び交っていたことには違いありません。

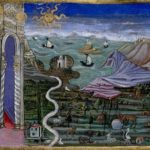

しかしいっぽうで「古代ギリシア人たちが勘違いしたインドのイメージ」は、あまりにも魅力的だったりもします!

今回はそのようなトンデモなインドを、精魂をかけて描いた人物の代表として、古代ギリシアのクテシアスという人物の生涯についてご紹介しましょう!

Contents

「ペルシア史」と「インド誌」の執筆者、クテシアスとはどんな人物?

まずは彼の経歴から。

クテシアスは紀元前四世紀のギリシアの人物ですが、ペルシア軍の捕虜となり、古代アケメネス朝ペルシア帝国に連れていかれてしまった人です。

連れていかれた先のペルシアにて、彼はペルシア王アルタクセルクセス二世に、侍医として採用されました。

捕虜出身とはいえ、戦争の際には王に付き従って遠方まで一緒に出動したりしているので、お抱えの医者としてかなりの好待遇を受けていたものと推測されます。

そしてこのクテシアスの功績は、医者としての活動よりも、ペルシアで見聞した情報をもとに後にギリシアで『ペルシア史』『インド誌』という二つの著作を仕上げたことでしょう。

前者はペルシア帝国の歴史について記した浩瀚な歴史書であり、後者はペルシア滞在中に収集した伝聞情報から再現した、さらに東のインドに関する博物誌となります。

貴重なはずのペルシアの情報が、学者たちからはボロクソに! 一体なぜ?

この時代のギリシアとペルシアは、何度も戦争を繰り返していたライバルどうし。

ギリシア人たちにとって「ペルシアの王様に実際に雇われていた人物が書いたペルシアの歴史」などというものは、待望の情報源として歓迎されたものと思われます。

なにせ、仮想敵国の内情がすべて書いてあるはずですからね。

ところがこの『ペルシア史』、古代ギリシア・ローマの学者たちからは「誤りが多すぎる」と一刀両断される目に。

「古代ギリシアの歴史家」といえばヘロドトスが有名となり、クテシアスはボコボコの批判対象となってしまったのでした。

現代でも、ヘロドトスの歴史書は日本語にも訳されて日本の書店でも文庫で買えるくらいなのに、クテシアスの『ペルシア史』は断片がいくつか残るのみ。

どうしてこういうことになったかというと、そもそもペルシア帝国というのはクサビ型文字で有名なとおり、ギリシアよりもさらに深い文字文化を持っている文明圏。

そのペルシア帝国側に、すでに正確な歴史書がいろいろとあるわけです。

それと比較するとクテシアスの書物の記述がいろいろとおかしいことは、古代人たちでもリサーチ可能だったわけです。

おそらくクテシアスは、外国出身の宮廷医師という立場上、かなり閉鎖的な人間関係の中で生活していたのでしょう。

そんな生活の中で出会ったわずかな宮廷人たちとの交流の中から得た情報をもとに、ペルシアの歴史を著作にしたわけで、必然、彼の著作にはただのウワサや伝説が多く紛れ込むことになりました。

現代風に言えば、そもそも正確な一次資料にあたっていないで、伝聞の話ばかりをうのみにしている様子が強すぎる上に、細かいところは完全に本人の想像で勝手なことを書きこんでいる本ということ。

とうてい客観的な検証に耐えられない著作なわけです。

もっと問題なのは『インド誌』だが、ここでぶちまけられた空想があまりにも魅力的な件!

本人が滞在していたはずのペルシア帝国の記録ですら、このような状態なのですから、本人が足を踏み入れてさえいないインドの風物についてまとめた『インド誌』は、当然ながら、もっとひどい妄想の産物となっています。

ところが、この『インド誌』、逆説的ながらも、後世に多大な影響を及ぼすことになりました。

そこに描かれていたのは、

- 一本足の巨人、スキヤポデス

- 胴体は人間、頭部は犬という人種(犬種?!)、キュノケファロス

- 胴体はライオン、頭部は人間という怪獣、マンティコア

などなど!

つまり「インドにいる」と勝手に空想されていたモンスターたちの百科事典状態になっていたのです。

マンティコアにいたっては、現代日本のファンタジーゲームにもボス級のモンスターとしてしばしば登場する幻獣ですね!

行ったこともないインドについて、ペルシアで集めたウワサ話と、本人の空想の産物をぶちまけた『インド誌』は、しかし古代ギリシア人読者の空想力を刺激し、スキヤポデスやらマンティコアはすっかりギリシア・ファンタジーの「常連キャラ」に迎え入れられ、その影響は今日の日本のサブカルチャーにまで続くという、意外な貢献をなしたのでした。

モンスターに関する空想を記録書に書けた古代という時代にちょっとした羨ましさも感じる

それにしてもクテシアスの描いた「ありもしないインド」の姿は、あまりにも色彩豊かで、魅力的です!

こんな空想の産物を堂々と「インドの風物記録である」などと言って発表することは、とうてい現代人には真似できないし、真似してもいけない営為ですが、こういうこともなんとなく許されて、立派な書籍として流通させることができた古代という時代には、ちょっとした羨ましさすら、感じます。

「正確な記録を残す」という学問の精神から見れば、批判されるべきクテシアスですが、「数々のモンスターの造形を伝えてくれた」という意味では、今日の日本のメディアにまで恩恵を与えてくれている人物として、もっと知られてもいい人物なのではないでしょうか?

あわせて、モンスターに関する情報すらも読者に待ち焦がれていた古代ギリシアの空想力というものに、またあらためて、偉大さを感じてしまう次第なのでした。

コメントを残す