古代ローマの文人、プリニウスという人物のことをご存知でしょうか?

最近では漫画家のヤマザキマリさんが歴史漫画の主人公として取り上げ、それ以前には澁澤龍彦さんが『私のプリニウス』や『プリニウスと怪物たち』というエッセイ集で取り上げ、また国書刊行会が出しているアンソロジー集『書物の王国』でも何かとプリニウスの文章が常連で引用されていたりと、とにかく「通好み」の古典作家としてしばしば言及され注目を浴びています。

そもそもプリニウスとはどのような人物なのでしょうか?

そしてどのような作品を著した人物なのでしょうか?

現代日本にまで訴えかけてくるその魅力とは、なんなのでしょうか?

Contents

古代社会でよくぞここまでの浩瀚な大著を作り上げたもの!博物学者としてのプリニウスの偉大さ

プリニウスは、今風な言い方で呼べば「博物学者」ということになります。

「博物学」という名称の学問自体、現代ではあまり聞かなくなってしまいましたが、十九世紀以前の世界では、かのダーウィンや南方熊楠(みなかた くまぐす)のような英雄的な人物も生み出すなど、一種の花形学問でした。

博物学は、英語でいえば「ナチュラル・ヒストリー」となります。

つまり「自然界全体を総合的に研究する」学問とでもなりましょうか。

動物学は動物のことをやり、植物学は植物学のことをやりますが、博物学(ナチュラル・ヒストリー)は自然界にある様々な文物をコレクションして、「これは動物、これは植物、これは鉱物」と百科事典的に情報を整理していく仕事、ということになります。

そこで重要なことは「できるだけ自然界のすべての情報を掴んでいること」、「できるだけヌケモレのない分類区分をあてはめること」、そして「どの動物はどの動物から進化したものか等、関係性を発見すること」です。

十九世紀以前の世界では、船に乗って未知の大陸へ行くと、今まで見たことのない動物や植物が「発見」されるということが、頻繁にありました。

その発見の報告を受けて、

「探検家の〇〇氏が〇〇大陸で見つけたナゾの動物は、送られてきたスケッチを見る限り、おそらくカブトムシの新種である」

「今までカブトムシというのは最大〇〇センチとされていたが、この新種が発見されたことでその記録も書き換えなければいけない」

「またこの新種のカブトムシを見る限り、クワガタの特徴と似ているところがある、これはカブトムシの新種であると当時にクワガタとも親戚関係かもしれない」

……等の見解を研究するのが、博物学者ということになります。

残念ながら地球から「秘境」などというものがなくなってしまった現代では、博物学という学問の活躍の場は少なくなり、新種が発見されたとしてもあくまで「動物学者」「昆虫学者」「植物学者」といった専門家に引き渡されてしまう状況ですが。

ともあれ、時代は十九世紀よりもさらにさかのぼり、アメリカ大陸すらも未発見だった古代。

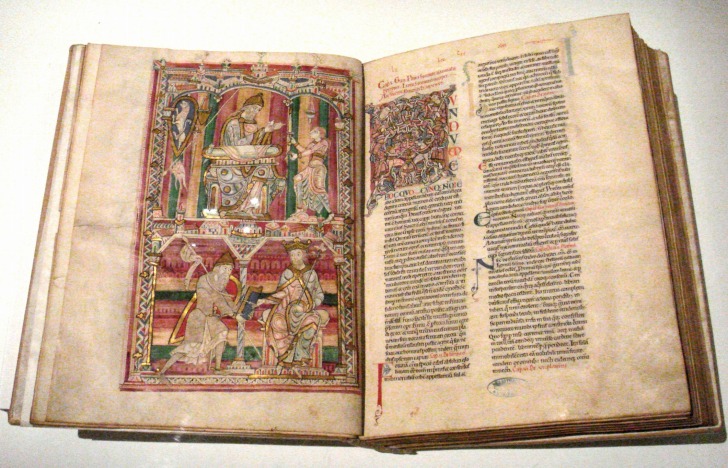

博物学者プリニウスのやっていた仕事は、古代ローマ時代で収集できるかぎりの世界中の「ありとあらゆる」モノゴトについての情報を集めて編集し、「世界のすべてを説明する書物」を完成させることでした。

つまりプリニウスは現代でいう「百科事典」を独力で作っていた人、ということになるでしょう。

この仕事に熱中していたプリニウスは、甥っ子にあたるガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥス(こちらも有名人)の証言によれば、「昼も夜もとにかく勉強ばかりをしており、入浴時間以外はいつも仕事をしていた」というほどであったそうな。

- 各地から取り寄せた古今の書物を丹念に読んでメモを残し、

- 各地から送られてきた珍しい動物や植物のサンプルを研究し、

- 夜になれば天体の動きを確認していた、

そんな生活だったといわれています。

目的としては百科事典のはずなのに、なぜか奇想や空想や怪獣でいっぱいの不思議な書物:『プリニウスの博物誌』

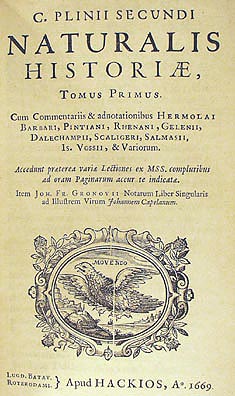

プリニウスのそのようなライフワークは、『博物誌』全37巻という大著に結実します。

日本でもこの壮大な『博物誌』は、全巻が雄山閣出版から翻訳出版されています。

全37巻といっても、日本語版にすると各600ページ程度の大判書籍全3巻にまとめられているので、意外に「がんばれば読み切れなくもない」本にはなっています。

とはいえ、盛り込まれている情報量は圧倒的な質量ですが!

『プリニウスの博物誌』全37巻の内容は、概要としては以下の通りになっています。

第1巻:全巻の索引と参考文献リスト(※この第一巻は読み飛ばしてもOKだと思っております)

第2巻:天文学(宇宙の構造や、惑星や太陽、月や地球のこと)

第3巻~第6巻:地理学(ローマのこと、ヨーロッパのこと、アフリカのこと、アジアのこと)

第7巻:人類学(人間の生死や、世界のさまざまな民族・種族のこと)

第8巻~第11巻:動物学(陸の動物・海の動物・空の動物(鳥)・昆虫の四部に分類)

第12巻~第22巻:植物学(特に第十四巻が「ブドウ」の話だけで独立しているのが面白い)

第23巻~第32巻:薬学(ここまでで紹介した動植物を、どのように薬として活用できるか)

第33巻:鉱物学(鉄や金銀など、金属の話)

第34巻~第35巻:芸術学(文学や絵画の話)

第36巻:建築学(世界のさまざまな「偉大な建築」についての話)

第37巻:宝石学(ダイヤモンドや琥珀やエメラルド等のこと)

この守備範囲の広さも驚異的ですし、これほどの集中力で一人の人間がライフワークに打ち込めるというのも凄いことですし、そもそもプリニウスにこのような仕事の自由を与えていた古代ローマの学問環境というものも凄い!

ですが、話はまだまだ、ここからです。

この『プリニウス博物誌』というものの凄いところは、

- バシリスク、フェニックス、カトブレパスなどの、実在しない幻想上の動物についての記述も大量に入っている

- 巨大犬の島とか、胸に目と鼻と口がついている巨人の国とか、突飛な空想上の土地の情報も入っている

- マッコウクジラの話をしているかと思えば突然「海の王トリトン」の話になったり、現実の文物と空想上の産物が平気で並んで解説されている

などなど、現代の基準でいう「百科事典」からするととんでもないほど、客観性無視、自由自在な空想の飛躍がぶちまけられているというところです!

これは古代ローマ時代がまだまだ「迷信と科学」の区別がついていない時代だった、ということもありますが、

人から聞いただけの伝説やただのウワサ話でも、堂々とそのまま自分の本に情報として載せてしまうプリニウスの豪放な人柄によるところもあるのではないでしょうか?

古代ローマにいた、とにかく博学なオッサンが、「出自のあやしいウワサや偽書からの情報」および「個人の勝手な思い込み」までをも含め、思う存分ウンチクをたれまくっている怪書、それが、『プリニウスの博物誌』なのです。

おそらく中世には、この『プリニウスの博物誌』のフェイク情報にだまされて、ひどい目にあった探検家などもたくさんいたことでしょう(たとえばプリニウスの博物誌によるとエチオピアの先には「幸福の島」という理想郷があることになっていますが、それを信じてエチオピアからさらに南下していっても、実際にはそんな島へはたどり着けません)。

しかし現代では、『プリニウスの博物誌』は多くの漫画家やファンタジー作家などにこよなく愛され、高い評価を受けることになったのでした。

それでは次回以降の記事では、その『プリニウスの博物誌』にぶちまけられた色彩豊かな「迷信と空想の世界」を、まずは「怪獣たち」の記述から、詳細にご紹介していきたいと思います!

コメントを残す