今回からは、『プリニウスの博物誌』の詳細なところを見ていきましょう。

全37巻という膨大な分量の中でも、特に面白いのは第8巻~第11巻の「動物」を扱った各巻でしょう。

ファンタジー好きの方ならば狂喜する、さまざまな「古代の迷信上の生物たち」の記述が、実在の動物たちと並列でボンボン飛び出してくる箇所なのです!

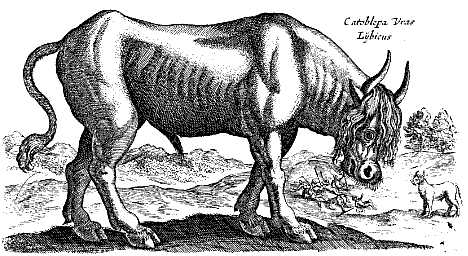

不意打ちのように登場するナゾの怪獣「カトブレパス」の章!

陸棲動物に関する第8巻は、ゾウやライオン、トラやヒョウといった、ローマの人々にとっては珍しい海外の動物たちについての記述で溢れています。

動物園もなければ海外旅行の機会もなかなかない時代の古代ローマの人々にとって、アフリカやインドの動物の情報が載っている本というだけで、読書対象としてとても楽しい内容だったことでしょう。

かつ、さすがはプリニウス先生、ゾウやらライオンやらといった、当時のローマにも見世物として連れてこられることはあったであろうアフリカの動物の情報については、読んでいてあまり違和感がありません。だいたい正確です。

ところが筆が進んでいって、だんだん「遠方の国の動物」の話になるにしたがって、出自のアヤしい話が紛れ込んできます。

たとえば、ラクダやキリンやサイについての話を述べていた章の次に、突然、以下のような名前が出現するので、現代人の読者は不意をつかれて仰天してしまいます。

ナイル河の源流近くには、カトブレパスという名の動物がいる。

大きさはそこそこで、手足の動きは緩慢だが、非常に重い頭をもっていて、それを運ぶのに難儀する。

頭はいつも地面にまで垂れている。そのほかに人間にとって致命的なことだが、その眼を見る者は誰でも即座に絶命する

(※本記事の引用は雄山閣出版の『プリニウスの博物誌』の翻訳文を参照しております)

ちょっと待ってください、プリニウス先生!

いったいナニモノなのでしょう、この「カトブレパス」というのは?!

プリニウス先生自身も伝聞を基にこのあたりの記述をしているようで、これ以上の情報は残してくれておりません。

後世の人々の想像力をとことんスパークさせる「なげっぱなし」ぶりで、カトブレパスの話はこれで終わってしまいます。

「あとは自分たちで好きに空想せい」ということなのでしょうか!?

続いて登場するのはバシリスクに狼男・・・!

カトブレパスの次の章は、バシリスクの紹介にあてられています。

バシリスクとは何か?

記述によるとトカゲのようですが、「その姿を見ただけですべての蛇が逃げていく」と書いてあるので、トカゲや蛇の類に恐れられている、爬虫類界の王族のような存在なのかもしれません。

バシリスクは猛毒をもっており、それは接触によってだけでなく、その息だけで藪を枯らし、草を焼き、岩を砕く。

その猛毒はすさまじいもので、かつて馬に乗った人間が槍でバシリスクを殺したところ、その毒素は槍を伝って騎手を殺してしまっただけではなく、彼が乗っていた馬までもが死んだと言われている

いくらなんでも、そんなバカな!?・・・というツッコミは、プリニウス先生の『博物誌』を前にしては野暮です!

バシリスクについての紹介の次の章は、アルカディア人たちの伝説によって伝えられているという「狼男」の話が登場します。

アルカディアのアントゥスという氏族からは、家族間の投票で選ばれた男が、とある沼地に連れていかれる。

そこで服を脱ぎ、沼地を渡っていくと、その男はオオカミの姿となり、九年間、オオカミたちの群れの中で過ごすことができるという。

九年経つと、彼は元の道を引き返すことによって、元の人間の姿を取り戻すそうだ

もっともここでのプリニウス先生、これだけ狼男の細かい描写をしておきながら、唐突に

「いやはや、ギリシア人の妄信はどこまでいくことやら、驚き入ることである!」

と、ハシゴを外すような一行をフッと差し込んできます。

「あれ?今までめちゃくちゃ楽しそうに筆が進んでいたのに、肝心のプリニウス先生本人は信じていなかったの?」と、虚を突かれるようなこの感覚!

どう見ても狼男の話をノリノリで書いていたはずなのに、突然読者を置いてけぼりにするなんて!なんかずるいですねえ、プリニウス先生。

第十巻「空の生き物」編ではあの伝説の鳥が登場!

そして「空の生き物(鳥)」を巡る第十章では、私が『博物誌』全体の中でも、特に美しいと感じる、以下の記述が登場します。

アラビアには、すべての鳥に勝って有名な鳥、フェニックスがいる。

これは全世界にたった一羽しかいないものであるため、まず会うことはできない。

大きさはワシぐらいで、首のまわりは金色に輝き、他のところは全部紫だが、尾は青くてばら色の毛が点々と混じっている。

そして喉にはところどころ毛の房があり、頭には毛の飾り前立てがあるという

ああ、いったいどれだけの後世の作家や画家が、プリニウスによるこの描写を含めた古代中世のフェニックス伝説のイメージの美しさに心を奪われ、創作意欲をかきたてられてきたことでしょうか。

日本でもかの『火の鳥』という名作漫画が、「世界に一羽のみの、無限の生命を持つ不死鳥」伝説からインスピレーションを得て仕上げられているわけですし!

ともあれ、これだけ楽しげに書いていたプリニウス先生、またしても以下のようなそっけない態度の一行を最後に差し込んで、ハシゴを外して逃げて行ってしまいます。

「もっともこの不死鳥はつくりごとであるということを疑わない人はまずいまい」

あれ? すごく印象的な章だったのに!

なぜ一番いいところに限って、突然、真偽の責任から逃げだすのでしょうか?

どうも油断のならない先生ですね、、、。

でも、こういう一筋縄でないところが、まさにプリニウス先生の魅力ですが。

次回は、そのプリニウス先生が「海の生き物」をターゲットにしたら、いったいどのようなキテレツな怪獣描写が出現するかを追っていきましょう!

コメントを残す