全37巻におよぶ『プリニウスの博物誌』を読み込みながら、古代ローマの文人プリニウスの奔放な想像力の魅力を追うこのシリーズ。

前回は彼が「陸と空の動物」を扱った章で、カトブレパスやらバシリスクやら、現代ファンタジーでもおなじみの怪獣たちのイメージを華麗に挟み込んでいる、その魅力的な筆の結実を追いました。

これが「海の生き物編」に突入すると、プリニウス先生の筆の運びはますます楽しげなものになります。

第九巻の「海の生き物編」はさらに話が加速してもうなにがなんだか!

まず「海には陸に比べて巨大な生き物が育ちやすいのだ」という説明が、最初になされます。

「海には自然の恵み、たくさんの栄養がそもそも溶け込んでいる」

「ここでは陸上では信じられないような、大きな生き物が生息できる」

「だから海の生き物について語ることは、必然的に、巨大生物について語ることにもなる」

というような論旨の展開、これは相当な怪獣の話が出てくるのか?!

……と期待させておいて、それに続く章は以下のように展開されます。

特に巨大生物に溢れているのはインド洋であり、そのインド洋でもとくに大きな動物はフカとクジラである。

いちばん大きい生き物はマッコウクジラで、それは船よりも大きく、巨大な柱のように見えるという。

・・・あれ?

プリニウス先生、マッコウクジラの話を入れてきたものの、現代人の目から見てかなり正確な語り方をしていますね。

意外なことに、海の生き物編は、科学的な範疇に収まりおとなしくなるのかな?

そうガッカリしつつ、マッコウクジラの次の章に目を移すと、

海には、車輪に似ている動物がいる。

名前もそのまま、車輪という。

これは四本の輻(や)を射出していて、その甑(こしき)の末端は両側にひとつずつ、二つの眼になっている。

・・・プリニウス先生、これはいったい何の生き物のことを語っているのでしょうか?!

文章で語られていることをそのまま受け止めてイメージすると、とんでもなく奇怪なものしか思いつかないのですが!?

いきなり不意を突かれました。でも、そうこなくちゃ!!

さらにその次には、

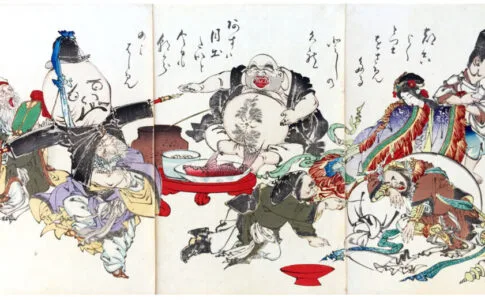

ある洞窟でトリトンが法螺貝を吹いているのを見かけた人たちがいる。

それによるとトリトンはよく知られている伝説と同じ姿をしていたそうだ。

ディスニー映画に人魚姫のお父さんとして出てくる、ミツマタの槍と法螺貝を持って泳いでいるトリトンを目撃したという人たちの情報があるそうです。

マッコウクジラの話までは順調だったのに、そこから一気に奇怪な空想の世界に落下していくこのロックな感覚が、たまりませんね。

海の話となると想像力がますますスパークしてしまうのか、それともイタリア半島の各地で採取した漁民たちに本当にそういう伝説が流布していたのかはよくわかりませんが、第九巻でのプリニウス先生の筆致は以下のように、「いかにも見てきたような」「しかしいい加減な」生物ウンチクにも溢れています。

「ボラとオオカミウオ、アナゴとヤツメウナギは互いに激しい敵意を燃やし、互いに尾を咬み合う関係である。

ちなみに、イセエビはタコを非常におそれ、近くにそれを見ただけで死ぬ。

そしてアナゴはイセエビを見ると死ぬ。」

「マグロは最長でも二カ月しか生きられない」

「イルカは胎生である。陸におけるマムシが胎生であるように、これは意外なことだ」

最後のやつは「イルカが胎生」であるところはせっかく合っているのに、比較対象として「胎生のマムシ」などというものを持ち出してきてしまったから、けっきょく情報としてアヤしくなってしまっています。

ともあれイルカに関する記述には愛情があふれていて、なんとも微笑ましい!

イルカの話を出しましたが、プリニウス先生はイルカのことが相当お気に入りなのか、第九巻の中盤は、しばらくイルカの話でもちきりとなります。

「イルカは人間に親しみ深い動物であるだけでなく、音楽の愛好家でもある」

「イルカは人間を怖がることがなく、海では船を迎えに出てきて、船の周りで遊んだり跳ねまわったりする」

「アフリカでは、人から餌を与えてもらい馴れたイルカが、泳いでいる人間を背中に乗せて戯れたりするそうだ」

イルカの話の中にも、例によって出自不明のアヤしい伝説もいろいろ紛れ込んできますが、なんだか胸がキュンとなるよくできた話が多いのが特徴です。

たとえば、以下のような。

ルクネリ湖では、ある学校へ通学していた貧乏人の少年に、一頭のイルカが不思議なくらい恋着した。

その少年が学校に行く途中にしばしばそのイルカに声をかけ、持っているパンをちょっぴり与えてやったからなのだ。

そしてどんな時刻でも、その少年が訪ねていくと、イルカは隠れ場から現れて少年と戯れるのだった。

このことは、その少年が病死するまで何年も続いた。

少年の死後、その動物は悲しげに、少年がよくいた場所をうろついていたが、まもなく死んでしまった。

これは明らかに恋焦がれが原因の死であった。

このような「やさしい」話が突然挟み込まれてくるのも、『プリニウスの博物誌』の魅力といえるでしょう。

例によって、いったいどこまでがファンタジーで、どこからが本当に古代社会にあった出来事なのか、まったく判別することが不可能ですが。

他にも「イルカと人間が協同で漁をする国の話」など、虚実の境界がいまいちつきにくい不思議な「イルカ伝説」が続くのが、この第九巻の特徴です。

……というか、全体のバランスが崩壊するほどに、イルカの話が長すぎるのが特徴、と言ったほうがよいでしょうか。

どうもプリニウス先生、『博物誌』と言っておきながら、題材に著者の好き嫌いによるエコヒイキが激しいような、、、。

さて次回は、そのプリニウス先生が「植物」に関するウンチクを語る章と、あわせて「お金」に関するなかなか含蓄の深い話をする章を取り上げます。

コメントを残す